La représentativité des femmes dans les instances locales et nationales, condition de la démocratie ? (Episode 4)

Entre droit de vote et droit d’être élue

Quelle place pour les femmes dans la vie politique depuis 1945 ?

A l’occasion du 70e anniversaire du droit de vote des femmes, la Fondation pour l’innovation politique vous propose une série d’articles retraçant l’évolution de la place des femmes en politique.

Episode 4 : La représentativité des femmes dans les instances locales et nationales, condition de la démocratie ?

Le 21 avril 1944, les femmes obtenaient la citoyenneté politique. Cependant, n’a pas était suffisante pour qu’elles accèdent, dans la pratique, à la parité.

Pour pallier le manque d’effectivité du droit d’éligibilité dans le système électoral, des lois ont été adoptées depuis les années 2000. L’objectif était d’arriver à une répartition équilibrée entre hommes et femmes au sein des élus de la République. L’idée sous-jacente était de faire en sorte que les élus soient le plus représentatifs possible des citoyens. Ces avancées ont-elles portés leurs fruits ?

Soixante-dix ans après l’obtention du droit de vote, il est certain que les femmes ont réussi à se faire une place en politique. Le temps de la « République des mâles » est maintenant révolu où les hommes avaient le monopole légitime de la politique. Désormais, les femmes font partie intégrante du jeu politique.

Mais, la lutte pour la parité, l’égalité mais aussi le respect n’est jamais gagnée d’avance. Le machisme demeure. Les iniquités et injustices aussi. Tout comme les contestations sexistes sur la qualification et l’aptitude des femmes.

Si le combat pour l’acquisition du droit de vote féminin a été laborieux, celui pour la reconnaissance paritaire dans la représentation électorale l’a été tout autant…

Les femmes dans les collectivités locales : la parité loin d’être achevée

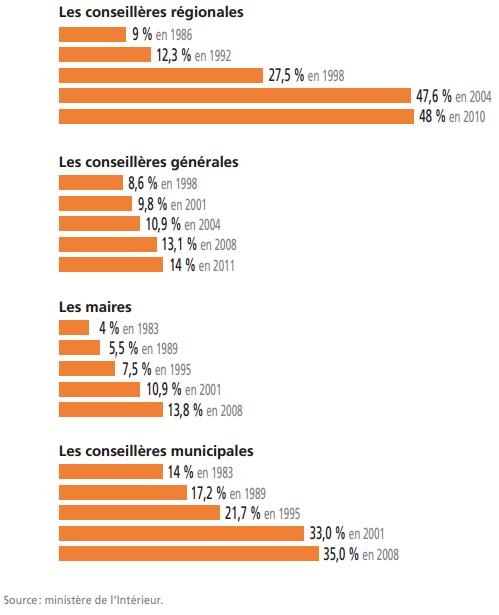

Pendant très longtemps, les femmes ont été sous-représentées dans les assemblées locales. Jusqu’en 1971 les femmes représentaient moins de 8% des élus dans les conseils municipaux. Elles n’ont passé la barre des 10% de représentativité qu’en 1983 pour atteindre un taux de 14%. Dans les conseils généraux, la tendance étaient bien plus faible. En effet, jusque dans les années 1970, la part des femmes parmi les élus ne dépassait pas les 2%, et elle est restée inférieure à 10% jusqu’à la fin des années 2000[1].

Concernant les régions, leur première élection au suffrage universel a eu lieu en mars 1986, comptant alors 9% de femmes parmi les élus. Un début impressionnant comparé au taux de représentation de 3.1% des conseillères municipales en 1947, et à celui de 0.7% des conseillères générales en 1958[2].

Au XXIème siècle, suite à l’adoption de la loi relative à la parité, un changement s’opère. Dans les conseils régionaux, la présence des femmes s’accroit de 20 points entre 1998 et 2004. Aux municipales de 2001, la proportion des femmes élues passe à 33% (contre 21.7% en 1995). Seuls les résultats des conseils généraux stagnent à un faible taux : 14% de représentation pour les femmes en 2011. De fait, ce sont les assemblées locales les moins féminisées[3].

Des exécutifs locaux toujours très masculins

Dès que le pouvoir exécutif est en jeu, les portes se referment. En effet, selon l’Observatoire de la Parité, il y avait 7.7% de femmes présidentes de conseils régionaux (en 2010), 5% de présidentes de conseils généraux (en 2011), et enfin 13.8% de femmes maires (en 2008), dont seulement 9.6% dans des villes de plus de 3 500 habitants[4].

Toutefois, quelques exceptions existent. En 1989, Catherine Trautmann (PS) est devenue la première femme maire d’une ville de plus de 100 000 habitants (Strasbourg). Depuis 2001, Martine Aubry (PS) est maire de Lille – quatrième ville de France. Enfin, suite aux élections municipales du 30 mars dernier, 6 femmes ont accédé aux mairies de grandes villes, dont notamment Anne Hidalgo (PS) qui est devenu la première femme maire de la capitale française.

Malgré tout, de grandes disparités persistent, révélant un « plafond de verre »[5] qui empêche les femmes d’accéder aux postes de responsabilité. La sociologue Réjane Sénac-Slawinski explique ce phénomène ainsi : « Les lois dites sur la parité confortent […] la structuration du champ politique autour d’institutions « dominantes », où la virilité du pouvoir persiste, et d’institutions « dominées », paritaires »[6]. Aussi, le rééquilibrage de la représentation politique opéré par la loi de 2000 reste très partiel dans la pratique…

Les municipales de 2014 : une nette progression de la présence des femmes

Suite aux élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014, l’analyse des résultats dévoile une augmentation de la présence des femmes dans ces instances locales. Cela relève notamment des contraintes paritaires imposées par la loi du 17 mai 2013[7], qui élargit l’alternance homme-femme sur les scrutins de listes pour les communes de 1.000 habitants et plus, contre 3.500 auparavant.

Désormais, les femmes représentent 40.3% des élus communaux contre 35% en 2008. Une hausse qui se répercute aussi dans les intercommunalités où la présence féminine s’élève à 43.7%[8] aujourd’hui contre environ 25% antérieurement[9]. Quant aux exécutifs, la proportion des femmes maires se portent désormais à 15.9%[10] (contre 13.8% en 2008).

Si l’avancée numérique des femmes semble certaine, l’effet d’entraînement est plus timide dans les communes de moins de 1.000 habitants car aucune règle paritaire ne s’y applique : seulement 34.9%[11] de femmes y ont été élues en 2014. De plus, les têtes de liste restent majoritairement masculines tout comme les présidences d’intercommunalités.

La représentation parlementaire féminine : la France en retard…

Avant même que l’ordonnance du 21 avril 1944 ne soit signée par le général De Gaulle, Marthe Simard avait été nommée, le 20 octobre 1943, première femme parlementaire au « Parlement de la Résistance » à Alger. A sa suite, en novembre 1944, 16 femmes ont également été nommées déléguées à l’Assemblée consultative provisoire de Paris.

Suite à l’acquisition du droit de vote et d’éligibilité, les femmes entrent progressivement dans le jeu politique. En novembre 1945, Marie-Madeleine Dienesch (MRP) est élue secrétaire de l’Assemblée nationale. Puis, en juin 1946, Madeleine Braun (PC) est la première femme à accéder au perchoir de l’Assemblée nationale.

Malgré tout, les femmes restent largement minoritaires au sein des assemblées politiques parlementaires. De fait, dans le processus de vote des lois, leurs voix sont peu représentées et elles prennent donc moins part aux principales décisions politiques.

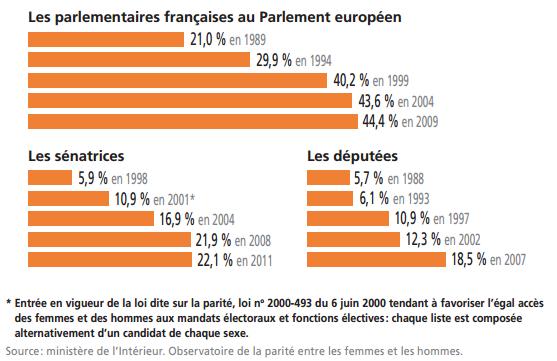

D’une part, concernant l’Assemblée Nationale, lors des élections législatives de 1945, 33 femmes sont élues sur les 586 députés ; elles représentent donc 5.6% des élus de la Chambre. Suite à la proclamation de la Vème République, la représentativité des femmes décroit : elles sont 8 élues sur 579, soit 1.4% de l’Assemblée. Par la suite, l’évolution est lente. La barre des 5% est franchie lors de la septième législature en 1981 ; celle des 10% à la fin des années 1990 ; et il faudra attendre les élections de 2012 pour que la représentation des femmes à l’Assemblée Nationale atteigne 26.9%, soit 155 députés sur 577[12].

D’autre part, concernant le Sénat, la progression de la part des femmes est encore plus lente. En effet, jusque dans les années 1990 les femmes représentent difficilement plus de 5% des sénateurs (2.5% en 1952, 2.8% en 1986…). Il faut d’ailleurs attendre le passage au nouveau millénaire pour franchir le seuil des 10%. Aujourd’hui, suite aux dernières élections de 2011, les femmes représentent 22.1% des sénateurs, soit 77 sièges sur les 348 de la Haute Assemblée[13].

A l’inverse du Parlement français qui peine à faire respecter la parité, le Parlement européen compte un plus grand nombre de femmes françaises élues : en 2009, leur taux de représentation était de 44.4%[14].

Focus sur les instances nationales : les femmes au gouvernement

Au niveau des instances gouvernementales, les femmes ont rapidement été intégrées. En 1946, Andrée Viénot devient sous-secrétaire d’Etat. Par la suite, en 1947, Germaine Poinso-Chapuis est la première femme à être nommée ministre. Puis, en 1959, Michel Debré nomme Nafissa Sid Cara première femme ministre sous la Vème République.

Néanmoins, nommer une femme ne signifie pas représenter l’ensemble des femmes de la République. Aussi, là encore la parité prend son temps. Ce n’est qu’en 1974 qu’une femme se présente à une élection présidentielle : il s’agit d’Arlette Laguiller (LO). La même année, le gouvernement Chirac comprend trois femmes : Simone Veil, Annie Lesur et Hélène Dorlhac de Borne, auxquelles vient se joindre Françoise Giroud. Cela porte le taux de participation des femmes à 10.8%.

La féminisation s’accroit davantage avec le deuxième gouvernement Barre, elle passe à 15% des effectifs. En 1991, Edith Cresson devient la première et unique femme nommée Premier Ministre. Et, en 2007, pour la première fois une femme accède au second tour des élections municipales : Ségolène Royal (PS). Enfin, la parité, promesse de campagne de François Hollande, sera appliquée pleinement pour la première fois en 2012 dans le gouvernement Ayrault : 17 femmes pour 34 postes sont nommées.

La parité : une bataille de longue durée ?

L’objectif des lois relatives à la parité est de faire émerger des générations de femmes en politique. Cependant, la progression de la représentation féminine se fait sensiblement, et l’égalité pure et parfaite entre hommes et femmes est loin d’être respectée…

Et pourtant, l’importance du sujet n’est pas des moindres. En effet, déjà en 1817, Stendhal adoptait une position avant-gardiste en défenseur de la femme : « L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain, et ses probabilités de bonheur »[15].

Marine Caron

[1] http://www.inegalites.fr/spip.php?article1605&id_groupe=12&id_mot=92&id_rubrique=84

[2] Ibd.

[3] http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/03/Chiffres_cles-egalite-2011.pdf

[4] Données provenant de = http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/reperes-statistiques-47/

[5] Expression apparue aux États-Unis à la fin des années 1970. Elle désigne le fait que, dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes.

[6] http://www.alternatives-economiques.fr/la-france-encore-loin-de-la-parite-en-politique_fr_art_1101_55035.html

[7]http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid=176C82B19003FF5C8DB99B2F083E60FC.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414225&dateTexte=20131128

[8] http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hcefh/actualites-128/article/elections-municipales-et-797

[9] Aucune donnée nationale n’était disponible jusqu’à ces élections communautaires sur le pourcentage de femmes dans ces conseils. Seules des études locales permettaient d’avoir une idée de leur proportion, comprise entre 20 et 30%.

[10] http://www.factamedia.com/radioscopie-des-maires-de-france/

[11] http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hcefh/actualites-128/article/elections-municipales-et-797

[12] http://www.inegalites.fr/spip.php?article59&id_groupe=12&id_mot=92&id_rubrique=84

[13] Ibd.

[14] http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/03/Chiffres_cles-egalite-2011.pdf

[15] STENDHAL, Rome, Naples et Florence, Michel Lévy Frères – Libraires-Editeurs, 1854

Aucun commentaire.