Connaissances historiques : les surprises d'un sondage mondial

Marie-Estelle Pech | 21 janvier 2015

Article paru le 21 janvier dans Le Figaro. Il révèle une étude menée auprès de plus de 30.000 jeunes dans 31 pays. Cette enquête livre le portrait d’une jeunesse assez bien informée sur un plan historique, mais révèle des divergences notables entre nations.

Alors que des dizaines de commémorations importantes vont se succéder cette année, à commencer par celle de la libération d’Auschwitz fin janvier, un sondage mené auprès de 31.172 jeunes de 16 à 29 ans dans 31 pays livre le portrait d’une jeunesse assez bien informée sur un plan historique, condamnant sévèrement les régimes communistes et nazis, tout en se méfiant grandement des démocraties.

Ces résultats sont «plutôt rassurants» pour David de Rothschild, président pour la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui avec la Fondation pour l’innovation politique dévoilent dans Le Figaro les résultats de cette enquête commune sur les mémoires du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Si les connaissances sur la Première Guerre mondiale sont parcellaires, avec à peine 39 % des répondants qui s’estiment bien informés, les nouvelles générations ont à plus de 51 % le sentiment d’avoir des connaissances «approfondies» sur la Seconde Guerre mondiale. Les Israéliens, les Russes et les Chinois (65 %) s’estiment particulièrement informés, devant les Allemands (66 %) et les Français (49 %). Seuls, les Japonais se disent démunis devant cette période en dépit de l’implication de leur pays dans le conflit.

L’extermination des Juifs par les nazis (66 %) et l’utilisation de la bombe atomique au Japon (65 %) sont les deux événements les plus marquants de la Seconde Guerre mondiale, loin devant Pearl Harbor (34 %) et le débarquement des Alliés en France (32 %). «Je croyais à plus d’indifférence au sujet de la Shoah», observe David de Rothschild. Les variations reflètent des prismes nationaux. Si les Français citent la Shoah massivement à 88 %, devant les Belges, les Italiens, les Allemands (73 %), la jeunesse des pays émergents semble porteuse d’une autre mémoire. L’extermination des Juifs est ainsi beaucoup moins citée par les Indiens, les Chinois ou les Turcs. Les Américains (60 %) et les Japonais, qui ne font pourtant pas partie des pays émergents, sont aussi parmi ceux qui citent le moins souvent ce génocide. Pour les Américains comme pour les Japonais, c’est l’attaque de Pearl Harbour qui prime. Le Débarquement en Normandie est plus largement cité par les Français (77 %) que par les Britanniques (47 %), les Canadiens (42 %), les Américains (29 %) dont les armées jouèrent pourtant un rôle crucial et glorieux. Un résultat d’autant plus étonnant que le cinéma américain a très largement popularisé cette bataille.

Les régimes démocratiques perçus comme meurtriers

Le consensus règne chez les Européens au sujet des génocides. Le massacre des Juifs en est un pour 90 % des répondants, comme celui des Arméniens par les Turcs (77 %) ou encore celui des Tutsis en 1994. Les Anglo-Saxons sont moins enclins à qualifier de «génocide» l’extermination des Juifs. Les Japonais et les Turcs sont aussi en retrait. Si le massacre des Arméniens par les Turcs en 1915 est considéré comme un génocide par 77 % des répondants – 93 % chez les Français -, la jeunesse turque est évidemment la moins disposée (33 %) à le reconnaître comme tel.

L’écrasante majorité des Allemands porte un jugement approprié sur le rôle de son gouvernement pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut cependant s’étonner de lire qu’un cinquième de cette jeunesse a le sentiment que ce gouvernement agissait en faveur de la liberté et de la dignité humaine à cette période. Que dire de la jeunesse autrichienne au sein de laquelle cette proportion concerne près d’un tiers des répondants? Sans parler des Hongrois et des Croates. Les Français sont eux aussi 49 % à estimer que leur pays a œuvré pour la liberté et la dignité.

Autre surprise, si on les interroge sur leur perception des régimes démocratiques, on observe qu’ils suscitent un jugement beaucoup plus favorable que les régimes nazis et communistes mais que l’écart de jugement n’est pas celui que l’on pouvait attendre. Plus d’un tiers des répondants sont d’accord avec l’idée selon laquelle les régimes démocratiques ont provoqué la mort de millions de personnes. Sans doute les répondants ont-ils à l’esprit les victimes d’Hiroshima ou les guerres coloniales.

En France, l’histoire s’apprend à l’école et pas sur le Net

Le sondage sur les mémoires des jeunes révèle le grand triomphe de l’école. Le classement ne varie jamais, l’école est présentée comme la principale source de connaissances sur la Première et la Seconde Guerre mondiale dans chacun des 31 pays. Ce plébiscite est particulièrement important pour la France, qui mentionne l’école dans 87 % des cas, devant les œuvres documentaires (41 %), les œuvres de fiction, les musées et les visites sur les lieux historiques. Contrairement aux autres pays, les jeunes Français se distinguent aussi en repoussant Internet loin derrière les autres sources de connaissances (12 %).

Ils marquent aussi l’attachement qu’ils portent aux commémorations, aux cérémonies (14 %) pour transmettre l’Histoire. Une spécificité par rapport aux autres pays. Cela pourrait expliquer en partie l’intense émotion qui a marquée notre pays, la semaine dernière, lorsqu’il a été démontré que la minute de silence en mémoire des victimes du terrorisme n’avait pas été respectée dans tous les établissements scolaires.

«Ce résultat est à la fois une évidence et un défi, indique le rapport. Une évidence, parce que l’école semble remplir le rôle d’enseignement qui lui est confié ; un défi, parce que la dépendance de nos mémoires collectives à l’égard de l’école est conséquemment immense.»

Si 85 % des personnes interrogées citent ainsi l’école comme l’un des trois principaux moyens de connaître l’histoire de la Première Guerre mondiale, on observe que la proportion est d’autant plus élevée que le contact avec l’école est plus récent. Leurs connaissances s’atténuent donc au fur et à mesure que les répondants entrent dans la vie active, s’éloignant de leur cursus scolaire. D’autres sources sont alors nécessaires. Internet est par ailleurs d’autant moins cité que les répondants sont plus âgés, ce qui laisse prévoir son rôle croissant dans la construction de la mémoire collective future.

Attachement à la protection sociale

Les jeunes Français se définissent par ailleurs comme marqués par un certain pessimisme, une forme de méfiance. Pour 69 % des Français et des jeunes Européens, contre 64 % des non-Européens, les principaux responsables de l’extermination des Juifs et des massacres de la Seconde Guerre mondiale n’ont pas été punis. Les Danois, les Indiens, les Américains et les Chinois sont les plus confiants en la justice des hommes.

Dans la partie du rapport consacrée aux «mémoires à venir», si pour les nouvelles générations, la mondialisation est massivement considérée comme une opportunité, ce n’est pas le cas en France. Elle fait partie des pays qui redoutent le plus la globalisation (44 %) et termine en queue de peloton de la moyenne européenne.

Les jeunes Français se caractérisent aussi, plus que les autres pays, par leur attachement important à la protection sociale. Et à leur volonté de vivre dans une société dont les richesses sont équitablement réparties. Ils souhaitent enfin une société qui repose sur la science et la rationalité (74 %) sans délaisser pour autant les valeurs spirituelles (26 %). Le Japon, l’Espagne, l’Allemagne, la Finlande, la Chine ou la Pologne, et plus globalement les pays européens, sont moins sensibles que la France aux questions de spiritualité.

Dominique Reynié: «La supériorité morale des démocraties loin d’être évidente pour les jeunes»

INTERVIEW – Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique.

Le Figaro : Pour la jeunesse, le 11 septembre 2001 apparaît comme l’élément fondateur de ces vingt-cinq dernières années. Comment l’analysez-vous ?

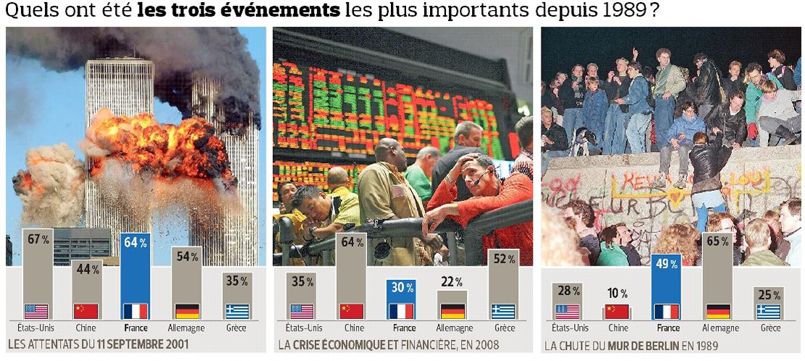

Dominique Reynié : Le 11 Septembre est un événement commun qui a saisi toute une génération, celle qui a vécu l’essentiel de son enfance au XXIe siècle. Nous assistons à l’émergence d’une globalisation de l’histoire, de la mémoire. Certes, le sondage démontre des singularités nationales, avec les Chinois qui sont particulièrement sensibles à la crise économique, toujours inquiets à l’idée qu’un krach boursier anéantisse leur économie, la plaçant en tête des événements récents les plus importants. Allemands et Français évoquent plus volontiers que les autres la chute du mur de Berlin. Mais l’effondrement du communisme, l’accident nucléaire de Fukushima – un événement qui ne connaît pas de frontières – ou la guerre en Irak font partie des événements les plus marquants pour les jeunes. Nous entrons dans un âge où l’histoire nationale va devoir se combiner avec une mémoire planétaire. Le débat récurrent en France sur l’identité nationale ne peut plus faire l’impasse là-dessus.

Le Figaro : 56% des jeunes Français jugent qu’une troisième guerre mondiale est possible. Êtes-vous surpris?

Dominique Reynié : Cette menace est à un niveau élevé, alors que ces générations n’ont connu ni la Première ni la Seconde Guerre mondiale. C’est énorme. Ils vivent avec cette inquiétude en permanence en tête. C’est à la fois, me semble-t-il, anxiogène et triste. Les Européens se sentent pourtant moins inquiets que les jeunes du reste du monde, comme si l’Europe les protégeait d’un tel sort. Les Français sont également persuadés qu’une partie importante des coupables des massacres de la Seconde Guerre mondiale ont échappé à la justice. Ils décrivent un monde, là encore, inquiétant et injuste. La supériorité morale des régimes démocratiques est loin d’être évidente dans l’enquête. Les jeunes la constatent, mais on est loin de l’enthousiasme général! On n’est plus dans l’évidence démocratique.

Le Figaro : Pourquoi le non-respect de la minute de silence a-t-il suscité tant d’émotion en France?

Dominique Reynié : Contester la minute de silence, c’est contester l’idée qu’on puisse s’accorder sur les morts à honorer. C’est la fin du Panthéon! Symboliquement, c’est très violent. C’est quelque chose de très important, le fait de commémorer. On l’a fait l’an dernier pour la Première Guerre mondiale. Peut-être pas suffisamment bien, puisque cet événement fait moins sens pour les nouvelles générations que la Seconde Guerre mondiale. Heureusement, on retrouve dans les résultats de ce sondage le rôle central joué par l’école dans la transmission de l’histoire. Et dans un pays, la France, où l’histoire nationale a été construite par l’État avec l’aide de l’école. Voilà pourquoi l’idée de voir que l’histoire récente serait menacée parce que sa place à l’école est contestée risque de fragiliser l’identité nationale.

Lisez l’article sur lefigaro.fr.

Aucun commentaire.