Adam Smith: l’homme est sociable !

Fondapol | 05 février 2011

« Les circonstances qui produisent la douleur ou le chagrin ne sont pas les seules à exciter notre affinité avec les passions des autres. Quelle que soit la passion provoquée par un quelconque objet chez la personne principalement concernée, une émotion analogue surgit à la pensée de sa situation dans le cœur de tout spectateur attentif (…). Pitié et compassion sont des mots appropriés pour désigner notre affinité avec le chagrin d’autrui. Le terme de sympathie, quoique sa signification ait peut-être été originellement la même, peut néanmoins être employé maintenant, sans beaucoup d’impropriété, pour indiquer notre affinité avec toute passion, quelle qu’elle soit. » (Théorie des sentiments moraux, p.26-27)

« Les circonstances qui produisent la douleur ou le chagrin ne sont pas les seules à exciter notre affinité avec les passions des autres. Quelle que soit la passion provoquée par un quelconque objet chez la personne principalement concernée, une émotion analogue surgit à la pensée de sa situation dans le cœur de tout spectateur attentif (…). Pitié et compassion sont des mots appropriés pour désigner notre affinité avec le chagrin d’autrui. Le terme de sympathie, quoique sa signification ait peut-être été originellement la même, peut néanmoins être employé maintenant, sans beaucoup d’impropriété, pour indiquer notre affinité avec toute passion, quelle qu’elle soit. » (Théorie des sentiments moraux, p.26-27)

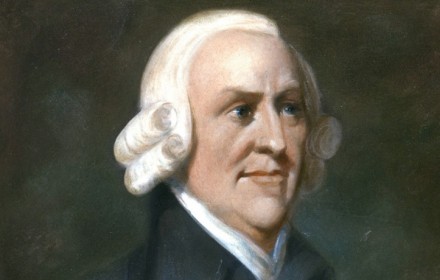

A tout seigneur, tout honneur ! Notre blog consacre un deuxième commentaire à un homme décidément « trop libre », que l’on considère – même s’il n’est pas vraiment le premier de la lignée – comme le « père du libéralisme », Adam Smith. Dans le même esprit que Raymond Boudon, dans sa réflexion sur le thème essentiel du « spectateur impartial »[1], l’on partira de l’idée, désormais largement acceptée, que la pensée de Smith est une et que la Théorie des sentiments moraux (1759), qui fait l’objet d’une véritable redécouverte, n’est nullement contredite mais prolongée par la Richesse des nations (1776)[2]. Interprétation qui a le double avantage de faire droit à la cohérence interne d’une pensée – cohérence qui devrait d’ailleurs constituer l’hypothèse de départ de toute herméneutique, jusqu’à preuve du contraire – et, du coup, d’aboutir à une plus grande productivité quant à ses propres résultats…

« Sympathie » ou « empathie » ?

Le passage choisi, que l’on trouve dès les premières pages de l’ouvrage, décrit le processus de « sympathie » qui nous relie à autrui, dans une série d’expériences intersubjectives analysées par Adam Smith, allant du spectacle de la douleur du supplicié au spectacle tout court, celui de la tragédie.

Remarquons toutefois que le mot de « sympathie » est employé par Smith faute d’un meilleur terme selon son propre aveu[3]; c’est à bon droit qu’on lui préfère désormais, pour décrire le phénomène en question celui d’empathie, dont ne disposait pas le XVIIIe siècle. Capacité donc à éprouver ce que ressent l’autre, qui provient elle-même d’une autre faculté : l’imagination qui nous permet de nous projeter hors de nous-mêmes.

Expérience spéculaire par excellence – Smith parle plus loin du « miroir » que nous tend autrui – et où joue à plein le processus mimétique, donnée anthropologique fondamentale, dont on connaît la fortune d’Aristote à René Girard en passant par Hume, l’inspirateur et ami d’Adam Smith.

Mais attention – et Smith nous met expressément en garde – il s’agit là justement d’une… image ! Tout le processus se déroule en fait à travers une expérience de type analogique (« analogous », dit-il) et souvent hypothétique : je prête à l’autre les sensations que j’ai eues – ou que je pense que j’aurai – en pareil cas. Autrement dit c’est toujours à partir de moi-même que se développe ce sentiment d’« affinité », ce fellow-felling, que l’on doit littéralement comprendre, sinon traduire, par « sentiment de co-appartenance » : ici au genre humain, plus tard chez un John Stuart Mill, par exemple, à une nation donnée. C’est bien pourquoi Smith souligne la discordance entre les sensations réelles d’autrui et les miennes dans cette expérience intersubjective : ces dernières sont en général plus faibles en intensité (« weaker in degree »), puisque ma personne n’est pas elle-même en jeu, mais elles peuvent être bien plus fortes, voire d’une autre nature que celles de l’autre, lorsque celui-ci, le fou ou le très jeune enfant par exemple, n’a pas conscience de sa propre situation.

Une anthropologie neutre

Les conséquences de cette analyse – souvent paradoxale, comme on le voit – sont considérables, d’autant, encore une fois, qu’elle constitue le point de départ de la pensée de Smith. D’une part, et conformément à l’approche de Hume, elle fait remonter le lien social à un fait anthropologique élémentaire: en d’autres termes, toutes les modalités de ce lien social, qu’elles soient morales, économiques ou politiques, trouvent leur ancrage dans l’observation empirique des hommes tels qu’ils sont et non dans des considérations abstraites sur « ce qu’ils devraient être ». Point de départ empirique de toute réflexion libérale !

D’autre part, Smith se refuse à trancher le débat entre « égoïsme » ou « altruisme » naturel de l’homme. Il écarte d’emblée – là encore comme Hume – le présupposé d’un égoïsme universel mais ne fait pas pour autant dériver la conscience morale d’un altruisme immédiat. Et ce, à la différence de Rousseau, pour qui la « pitié » ou la « compassion » est bel et bien une expérience sui generis, distincte de l’amour de soi, et où la prédisposition de l’homme à la « bonté » trouve sa source. Rousseau, dont Smith a commenté le Discours sur l’origine de l’inégalité,[4] auquel son propre texte fait écho à plusieurs endroits (le brigand empathique ou la mère inquiète). C’est sans doute la raison pour laquelle Smith opte finalement malgré ses réticences, nous l’avons vu, devant l’ambiguïté du mot, pour le terme de « sympathie », plutôt que la « pitié » et la « compassion » chères à Rousseau.

Ce refus de prendre parti entre bonté et méchanceté « naturelles » de l’homme, cette neutralité axiologique de l’anthropologie smithienne, n’est-elle pas là encore une des grandes caractéristiques de la pensée libérale?

Rejet du dualisme

Comme l’est également son approche clairement moniste : ainsi que le proclame le titre complet de l’ouvrage, point de séparation entre nature et culture, point d’opposition entre vie affective et vie morale, point de fossé entre moi et autrui. Tout le système moral de Smith repose en effet sur l’élaboration de cette notion élémentaire de sympathie, via le « spectateur impartial », jusqu’aux trois vertus de prudence de justice et de bienveillance. Il en est de même, comme l’a montré Raymond Boudon, de sa doctrine économique ; et tout autant, comme l’a argumenté Michael Biziou, de ses conceptions politiques. Le rejet significatif chez Smith – comme chez le Spinoza du Traité Politique – de toute idée de contrat, qui instaurerait une dualité entre état de nature et état social, en est la conséquence directe.

L’on mesurera au passage à quel point, malgré la commune appellation des « Lumières », nous sommes loin de ses contemporains, Jean-Jacques Rousseau et Emmanuel Kant, dont la pensée essentiellement dualiste est pour cette raison même, illibérale.

Sociabilité de l’homme

Mais l’on retiendra plus encore l’affirmation cardinale, à travers cette expérience de la sympathie, de la sociabilité fondamentale de l’homme, car constitutive de l’individu lui-même, quitte à détruire une nouvelle fois la légende noire du libéralisme. N’en déplaise à Marx et à sa critique virulente de la pauvre « monade » isolée de ses semblables, à laquelle serait réduit l’homme libéral, le retour au texte, que préconise notre « tradition revisitée », ne laisse aucun doute là-dessus :

« S’il était possible, dit-il, qu’une créature humaine parvint à la maturité de l’âge dans quelque lieu inhabité, et sans aucune communication avec son espèce, elle n’aurait pas plus d’idée de la convenance ou de l’inconvenance de ses sentiments et de sa conduite, de la perfection ou de l’imperfection de son esprit, que de la beauté ou de la difformité de son visage. Elle ne pourrait voir ces diverses qualités, parce que naturellement elle n’aurait aucun moyen pour les discerner et qu’elle manquerait, pour ainsi dire, du miroir qui peut les réfléchir à sa vue ». (Théorie des sentiments moraux, p.172)

[expand title = « En savoir plus »]

Crédit photo : Flickr, GecmisteKalanlar

[1] Voir la note de Raymond Boudon: La compétence morale du peuple (Fondapol, novembre 2010) : http://www.fondapol.org/etude/2019/

[2] Voir par exemple : Jan Horst Keppler, L’Économie des passions selon Adam Smith. Les noms du père d’Adam, Paris, Éditions Kimé, 2008, 172 p., 19 €; Michaël Biziou, Adam Smith et l’origine du libéralisme, Paris, P.U.F. 2003; et l’excellent article de Jean Mikaël Guédon, « Le lien social chez Adam Smith » qui rend compte synthétiquement des débats sur l’unité de la pensée smithienne: www.ithaque.qc.ca/archives/A09/08Guedon.pdf

[3] Hésitation que ne rend pas la traduction par ailleurs excellente, ici utilisée (à l’exception de cette remarque de Smith sur le terme de sympathie) : Adam Smith, Théorie des sentiments moraux, traduction Michaël Biziou, Claude Gautier, Jean-François Pradeau, P.U.F, 2003

[4] « Lettre aux auteurs de la Revue d’Edimbourg », 1755, in Adam Smith, Essais philosophiques, Paris, Coda, 2006. Si Smith fait droit à de nombreuses critiques de Rousseau contre la société de l’époque, il marque son désaccord avec ses principales conclusions.

[/expand]

Aucun commentaire.