Au fait, c’est quoi la « justice sociale » ? (2)

Fondapol | 26 avril 2011

« Le mot justice reste le terme approprié pour qualifier certaines conduites dont l’utilité sociale est infiniment plus importante et qui, pour cette raison, s’imposent de façon plus absolue et plus impérative que n’importe quelles autres sortes de conduite… »

« Le mot justice reste le terme approprié pour qualifier certaines conduites dont l’utilité sociale est infiniment plus importante et qui, pour cette raison, s’imposent de façon plus absolue et plus impérative que n’importe quelles autres sortes de conduite… »

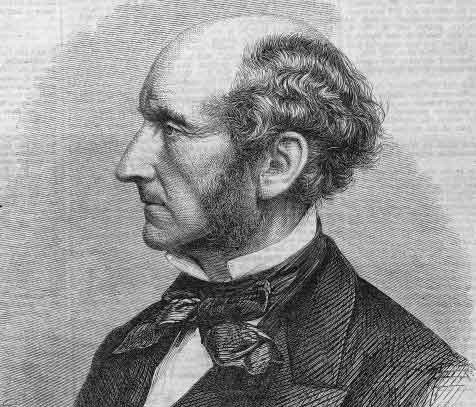

John Stuart Mill, L’Utilitarisme, chapitre V, éditions Flammarion, p.157

La justice : un impératif catégorique

Quel mot puissant que celui de justice ! De fait, n’est-elle pas l’exigence sociale la « plus absolue » et la « plus impérative » ? « Infiniment plus importante » assurément que tant de justifications de nos conduites : au soleil de la justice, nos autres motivations, plaisir, bien-être, voire bonheur, font bien pâle figure. N’est-elle pas l’argument invoqué à tout propos dans le débat public, arme fatale apte à réduire l’adversaire à un silence contrit ?

Voilà qui interpelle tout particulièrement John Stuart Mill, car cette résonance impérieuse et universelle pourrait bien être la pierre d’achoppement (stumbleblock) de toute philosophie fondée sur l’utilité comme principe cardinal de l’ordre social, à commencer par la sienne !

Gare en effet à celui qui ignore cette exigence de justice : on le taxera de cynique ! Et l’indignation générale le couvrira d’opprobre en l’accusant de complicité d’ « injustice » (tant il est vrai, observe finement Mill, qu’ « il en est de la justice comme beaucoup d’autres attributs moraux : c’est par son contraire qu’on le définit le mieux »).

Injustes donc le procès d’Outreau comme l’arbitrage Tapie, la réforme des retraites comme les régimes spéciaux, la rémunération des traders comme la fraude aux prestations sociales, les attentats d’Al Qaeda comme la politique étrangère américaine. Injustes indistinctement… et contradictoirement.

Mais une justice si incertaine…

Et c’est là que le bât blesse. Comment expliquer à la fois ce caractère si absolu de la justice et l’infinie variété, voire les conflits incessants de ses injonctions ? Paradoxe fondamental d’une exigence de justice aussi impérieuse qu’imprécise, que John Stuart Mill va s’efforcer de résoudre dans ce petit joyau de philosophie analytique (avant la lettre) que constitue le chapitre V de l’Utilitarisme.

Commençons par son imprécision : concept légal que celui de justice ? Indiscutablement comme le veulent l’étymologie et l’usage courant. Alors, serait juste ce qui est conforme à la loi positive ? Traduisons : vive Pétain (légal) et à bas de Gaulle (rebelle) ? Certes, mais la loi peut-être injuste dans son principe : alors, vive de Gaulle (légitime) et à bas Pétain (imposteur) ? Ou encore, injuste dans son application : Socrate ! Dreyfus ! Outreau !

Quant à l’idée de « mérite », si liée à celle de justice, note Stuart Mill, est-elle si claire ? Prenons la rémunération du travail : « est-il juste ou non, demande-t-il, que le talent ou l’habileté donnent droit à une rémunération plus élevée ? » On peut avancer que « celui qui fait ce qu’il peut a le même mérite et ne doit pas, en toute justice être placé dans une position d’infériorité ». Mais la position inverse est tout aussi fondée : ne pas gratifier un travail plus productif et/ou plus utile à la société par une rémunération supérieure, n’est-ce pas se livrer à « une sorte de brigandage » ?

C’est sur la répartition des impôts, question toujours brûlante, que Mill se plaît à montrer comment la justice est invoquée pour justifier aussi bien l’uniformité que la proportionnalité ou que la progressivité de la taxation. Sans doute, pour certains, justice signifie simplement égalité. Mais les ambiguïtés ne disparaissent pas de ce fait : autant de doctrines « communistes », dit Mill dans le vocabulaire de l’époque, autant de principes égalitaires : égalité absolue, ou corrigée par la différence des besoins, ou encore par la différence du travail fourni à la collectivité…

Au moment où le débat sur la « justice fiscale » et l’ « égalité réelle » se développe en France, on mesure l’actualité et la pertinence de l’analyse !

…Et une justice si instrumentalisée !

Force est donc de le constater : « il y a autant de différences d’opinion et autant de discussions sur ce qui est juste que sur ce qui est utile à la société… et l’individu, pour choisir entre elles, est guidé soit par quelque critérium étranger, soit par ses prédilections personnelles. » Mill ouvre ici le vaste champ d’analyse de l’instrumentalisation de la justice, mise en avant pour couvrir des intérêts très particuliers : défense des régimes spéciaux par leurs bénéficiaires directs, de la retraite à 60 ans par des quinquagénaires avancés, exigence d’une hausse de leurs honoraires par les généralistes « par rapport » aux spécialistes et par les infirmiers libéraux « par rapport » aux généralistes, combien de revendications intéressées, avancées au nom de la justice collective ?

Autrement dit, derrière ce grand mot, c’est encore et toujours d’utilité qu’il s’agit, confirmant ainsi, a contrario, le bien fondé de l’analyse utilitariste.

L’exigence de la vraie justice

L’exigence de la vraie justice

Faut-il pour autant considérer la justice en soi comme n’importe quelle autre commodité ? Non pas, car si la justice vise bel et bien l’utilité, il s’agit d’une utilité supérieure : à savoir « l’intérêt de la sécurité, le plus vital de tous les intérêts, comme chacun le sent bien ». Nous pouvons en effet nous passer de nombreux biens mais non de la sécurité, car celle-ci est la condition première de l’acquisition et de la conservation de ces biens, à commencer par celle de notre propre personne : sécurité personnelle donc (absence d’agression), sécurité juridique (état de droit), sécurité morale enfin (respect des engagements).

Reprenant la base des analyses de Locke et de Smith, fils rouges au demeurant de toute la tradition libérale, Mill montre que ce qui est en jeu dans la justice c’est en dernière instance notre souci vital de conservation, sentiment « animal », qui « nous pousse à nous défendre » et à « rendre le mal pour le mal », que nous étendons grâce à notre faculté de « sympathie » (d’empathie) à autrui et, de proche en proche, à l’ensemble de l’humanité. Voilà pourquoi « les actes d’injustice les plus saillants… sont pour nous les actes d’agression injustifiés ou l’abus de pouvoir sur autrui ». Comment ne pas penser à l’émotion sans égale, comme à la demande d’un châtiment sans faille, qui animent nos contemporains à l’égard du viol ou de la pédophilie, émotion redoublée lorsque s’y ajoute le meurtre ?

Si donc l’objet de la justice est toujours l’utilité, le sentiment qui l’accompagne est bel et bien d’une intensité sans égale et d’une nature spécifique parce qu’il touche aux fondements mêmes de notre condition.

Une mise en garde bien utile !

Dès lors la conclusion pour le théoricien comme pour le praticien de la politique est claire et contient deux enseignements :

-d’une part, l’exigence de justice ne doit pas être galvaudée ; son autorité ne doit s’attacher qu’aux utilités essentielles de la vie collective. Ainsi faut-il toujours garder à l’esprit que « les règles morales qui interdisent aux hommes de se nuire les uns aux autres… sont d’un intérêt plus vital pour le bien-être humain que les [autres] maximes si importantes qu’elles puissent être », par exemple, « le devoir de bienfaisance positive ». Position libérale constante, mais qui prend tout son poids sous la plume d’un progressiste comme Mill, très soucieux de la question sociale et grand promoteur de l’émancipation des femmes et de l’éducation du peuple.

-d’un autre côté la demande de justice, fondée ou non, qui monte de la société ne saurait en aucun cas être ignorée, ni prise à la légère, notamment quand elle sanctionne une attente déçue : car « décevoir l’attente qu’on a fait naître, c’est parmi les maux et les préjudices qui peuvent être causés, l’un de ceux qu’on place en première ligne ».

Mise en garde de John Stuart Mill assurément bien utile, à l’aube d’une campagne électorale décisive qui sera, n’en doutons pas, riche en bilans et en promesses…

Crédit photo, Flickr: Elvert Barnes

Aucun commentaire.