"Charlie Hebdo" ou les règles de la tolérance

Fondapol | 10 novembre 2011

Le rire par l’insulte

Le rire par l’insulte

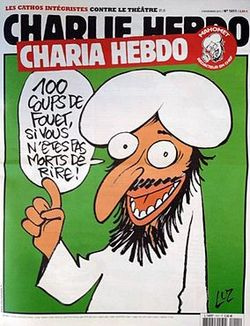

« Aux chiottes toutes les religions ! », clamait bravement Charlie Hebdo sur sa Une du 20 avril dernier. Obéissant à l’impératif de ricanement contemporain, les caricaturistes de Charlie s’en prennent chaque semaine aux références sacrées qui donnent sens à la vie de millions de personnes en France. La foi qu’une majorité de musulmans, de catholiques et de juifs considèrent comme un appel à l’élévation, au partage et au dépassement de soi, Charlie Hebdo n’y voit que matière à dérision. Au nom de quels principes, dans une perspective libérale, un tel acharnement peut-il être acceptable ? Qu’apporte réellement le journal au débat public ?

Un nouveau clergé ?

A première vue, la posture d’éveilleur des consciences, de « libre-penseur »[1] adoptée par Charlie est pour le moins discutable. La satire a certes vocation à faire réfléchir. Seul problème : au-delà d’un certain degré de violence, la caricature ne fait plus rire ni penser. Les positions qu’elle soutient ne peuvent porter au-delà de celui qui les a déjà faites siennes. Autrement dit, la recherche de la vérité qui est, comme l’a démontré John Stuart Mill, le meilleur argument en faveur du pluralisme, grâce à la confrontation des opinions, est desservie par un tel excès qui produit un effet de repoussoir.

Davantage, Charlie n’est pas crédible dans le rôle de l’humaniste à l’esprit large. Son travail de dénigrement systématique des religions est l’envers d’une foi elle-même ardente, d’un athéisme militant, tout aussi dogmatique que les Églises brocardées à longueur de colonnes et de planches. Son « ni Dieu, ni Maître » est incantatoire et prescriptif ; son combat contre les religions, messianique. Le traitement des JMJ de Madrid l’été dernier est parlant : « Si ces Journées mondiales de la jeunesse doivent aboutir à la disparition d’une église, elles n’auront pas coûté si cher. Deux mille ans de conneries foutues en l’air en une semaine, c’est rentable. »[2] écrivait Charb, directeur du journal, en août dernier. Charlie apporte ainsi la preuve que l’anti-religion peut avoir une dimension missionnaire…

Le fou du Roi s’est rapproché du trône

Dans ses provocations, Charlie Hebdo jouerait, paraît-il, un rôle salutaire de subversion de « l’opinion dominante », de poil-à-gratter intellectuel. Mais la dimension subversive de ses caricatures et des ses papiers est-elle si assurée ? Dimanche dernier, le Tout-Paris médiatique se pressait place de l’Hôtel de Ville pour clamer son soutien et son amour à Charlie, emboîtant le pas aux déclarations de l’ensemble de la classe politique. Cet empressement autour du journal est révélateur. A une époque où la transgression est devenue langage officiel, où le scandale est outil publicitaire, Charlie Hebdo n’est plus ce journal rebelle à l’ordre établi qu’était son ancêtre Harakiri. La provocation est depuis longtemps dans le vent ; Charlie en accompagne les courants porteurs. S’il est permis de faire usage de son droit au blasphème à l’encontre de cette « vache sacrée » qu’est Charlie Hebdo, l’on pourrait dire qu’il s’agit d’un simple journal militant, conforme à cette « opinion dominante » (religieuse hier, anti-religieuse aujourd’hui), que Stuart Mill nous invite à toujours soumettre à la contradiction.

Peut-on supporter Charlie ?

Si Charlie Hebdo n’est pas cet espace de liberté et de transgression qu’il prétend être, à quel titre, diront les croyants, endurer son flux continuel de provocations et d’agressions à leur encontre ? Ne sont-ils pas en droit d’y mettre un terme, de se défendre face à ces attaques répétées ? Le penser est une erreur. Une opinion, si blessante soit-elle, n’est pas une agression. Excluant la contrainte, elle ne peut être assimilée à une violence. Charlie n’interdit à personne de croire et de pratiquer. Davantage, il ne limite en rien les droits des croyants. Chacun peut choisir de ne plus subir sa verve en détournant les yeux et rien n’oblige à lire ou à regarder ce qu’on abomine. Dès lors, le journal n’enfreint pas le harm principle cher à Stuart Mill, qui doit se comprendre comme une atteinte directe et sérieuse à la liberté d’autrui. Mon inconfort ou ma contrariété morale, voire même le sentiment d’être blessé dans mes opinions, ne saurait en aucun cas constituer une telle atteinte. D’ailleurs, comment en déterminer les bornes ? Et ceux-là même qui s’en prennent aux excès de Charlie sont-ils d’une modération exemplaire à l’égard de leurs adversaires ?

Insulte et incendie ne sont pas symétriques

C’est bien pourquoi Stuart Mill appuie sa démonstration en faveur de la liberté d’expression sur de nombreux exemples d’intolérance religieuse, tant celle-ci a été dans l’histoire porteuse d’exclusion voire de persécution, au nom du monopole de la vérité. Par leurs coups de force, les intégristes de toute obédience ne « défendent » pas leur religion comme ils le prétendent mais ne sont que les jouets de leur (sainte ?) colère et/ou révèlent leur désir véritable : faire taire le « mal-pensant ». Incendier un journal qui vous insulte est donc à cet égard un acte fondamentalement asymétrique : car l’incendie s’impose à l’autre et réduit de facto sa liberté (harm principle).

« Un homme, ça s’empêche »[3], écrivait Camus. Si Charlie Hebdo ne s’astreint pas dans ses pages, ses adversaires du journal ont l’obligation de « s’empêcher », de souffrir qu’auteurs et caricaturistes continuent à s’exprimer en toute liberté.

La liberté d’expression, un effort récompensé

Locke, dans sa Lettre sur la tolérance explique que la vie dans une société libre passe par l’acceptation définitive que des opinions divergentes y cohabitent. Ce principe de tolérance est exigeant. Son étymologie – tolero, supporter – indique l’éventualité d’une blessure, en l’occurrence morale, et l’obligation de cohabiter avec celui qui vous l’inflige.

Mais cette discipline libérale n’est pas que souffrance. Elle est enfin de compte récompensée, même pour l’homme aux fortes convictions, y compris religieuses. Depuis Stuart Mill, on sait que ce n’est pas en faisant taire une opinion adverse qu’on défend le mieux ses positions, bien au contraire. « Si l’opinion est juste, on prive ses adversaires de l’occasion d’échanger l’erreur pour la vérité ; si elle est fausse, ils perdent un bénéfice presque aussi considérable : une perception plus claire et une impression plus vive de la vérité que produit sa confrontation avec l’erreur.», nous explique le philosophe [4]. En d’autres termes, accepter l’existence des convictions adverses, c’est autoriser la contradiction qui permettra éventuellement de renforcer mes propres convictions. « S’empêcher » est donc un bénéfice pour autrui mais aussi pour soi-même. En définitive, Charlie, bien malgré lui, est utile à ses ennemis…

Alexis Benoist

[1] Sylvie Coma, directrice adjointe de la rédaction de l’hebdomadaire Charlie Hebdo, dans lemonde.fr du 2 novembre

[2] Charliehebdo.fr, les nouvelles du jour, 19 août

[3] Le premier homme

[4] De la liberté

Crédit photo, Flickr: alexpb

Aucun commentaire.