De grands changements à petits pas

Fondapol | 20 mars 2012

Pierre et Sylvie Guillaume, Réformes et Réformisme dans la France contemporaine, Paris, Armand Colin, 2012, 240 p.

Pierre et Sylvie Guillaume, Réformes et Réformisme dans la France contemporaine, Paris, Armand Colin, 2012, 240 p.

Le défilé du Front de Gauche à la Bastille l’a montré avec éclat : lorsqu’il s’agit de se poser en ennemi du « système », en pourfendeur d’élites prétendues « corrompues », la référence à la Révolution française est presque inévitable. Elle est, encore aujourd’hui, le grand mythe politique, qui donne à celui qui sait l’invoquer une aura quasi-héroïque. De manière générale, l’idée de révolution joue un rôle de premier plan dans l’imaginaire politique français. A tel point qu’aucun changement profond ne semble pouvoir advenir sans elle. Le changement véritable serait forcément brutal : toute conquête sociale ou socioculturelle est issue d’un combat sans merci conduit par le camp du progrès contre celui de la réaction.

Pierre et Sylvie Guillaume contribuent par leur ouvrage à corriger cette vision tronquée de notre vie politique. A leurs yeux, si l’on ne peut nier la part révolutionnaire dans les mutations de la société française, elle ne doit pas occulter le rôle tout aussi important « des efforts de conciliation qu’ils [les évènements révolutionnaires] ont rendus indispensables pour parvenir à des formes souvent précaires de consensus, sans lesquelles il n’y a pas de vie nationale possible » (p.5).

Le réformisme oublié

L’intensité des moments révolutionnaires, l’aura de leurs héros dépeints en acteurs principaux de notre histoire masquent l’œuvre patiente des réformateurs. Aux flammes de la Commune (18 mars-28 mai 1871), l’ouvrage oppose ainsi les discussions du compromis de 1875 qui aboutissent aux lois constitutionnelles de la même année. Bien qu’ambiguës, ces lois permettront à la République de s’installer grâce à la politique opportuniste de Léon Gambetta.

Un courant français méconnu

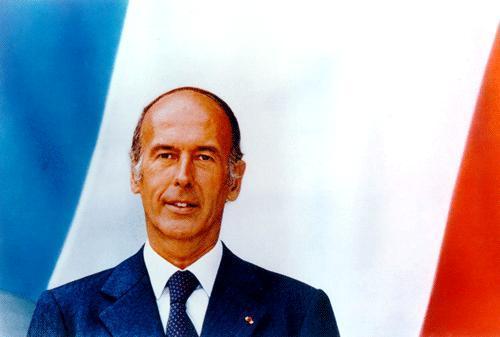

De fait, la lenteur et le compromis ne sont pas synonymes d’immobilisme. Et les efforts de transformation de la société ne se résument pas aux révolutions. Trop souvent, les réformistes portent l’étiquette infamante de « gestionnaires », arbitres d’un consensus mou et hypothétique autour de valeurs floues mises en œuvre le plus lâchement possible. Pourtant, au cours de notre histoire, ils se sont montrés en prise avec la société et ses évolutions. Dans leurs rangs, on compte des noms illustres de la politique française. Ainsi les auteurs notent à juste titre que la « volonté réformatrice de Giscard d’Estaing est aussi l’expression de l’apaisement. Le président, tout en écoutant les aspirations de mai 1968, veut qu’en aucun cas l’événement ne se reproduise » (p. 163).

Efficacité de la modération

Car le courant réformiste se fonde avant tout sur la discussion, sur la volonté d’obtenir un accord entre les différents acteurs politiques et sociaux. En témoignent les discussions qui ont présidées à la naissance de la Troisième République. De même, les réformes qui voient le jour au lendemain de la Première Guerre mondiale installent les premières fondations de notre système de protection sociale. Les accords entre les syndicats ouvriers et patronaux, conclus sous l’autorité de l’Etat ou encore les initiatives du « réformisme local » figurent également parmi les changements conduits dans l’apaisement. Loin d’une vision conflictuelle animée par les « passions françaises », les auteurs mettent en lumière l’action patiente des modérés qui remettent cent fois l’ouvrage sur le métier. Ce faisant, ils ont participé à la pacification de la société, pacification progressive, parfois entravée par des éléments dirimants.

Et pour 2012 ?

Il est certain que les premiers mois du quinquennat qui s’achève ont été marqués par une intense volonté réformatrice. En témoignent le Grenelle de l’environnement ou la loi sur l’autonomie de l’université. Pour autant, devant l’urgence de la situation, notamment financière, certaines décisions indispensables ont été prises sans qu’il soit possible de faire émerger un compromis. C’est le cas du recul de l’âge légal de la retraite à 62 ans. Aujourd’hui, le temps est peut-être venu d’un réformisme pédagogique.

Face aux défis immenses auxquels nous sommes confrontés, le réformisme de consensus est paradoxalement le moyen le plus efficace de rénover notre pays. Les transformations nécessaires sont d’autant plus importantes qu’elles interviennent dans le contexte inédit d’une mondialisation accélérée. Plus particulièrement, les impératifs posés par notre participation au projet européen dessinent un nouveau cadre pour les décisions publiques. Or, ces contraintes si pressantes sont encore méconnues des électeurs. Dès lors, pour pouvoir conduire les changements qui s’imposent, il est urgent de prendre le temps de les expliquer.

Jean Senié

Aucun commentaire.