Deux esprits libres

Fondapol | 17 mars 2011

Guillaume Métayer, Nietzsche et Voltaire, Paris, Flammarion, 2011

Guillaume Métayer, Nietzsche et Voltaire, Paris, Flammarion, 2011

Confronter le philosophe des Lumières Voltaire et le chantre des « esprits libres » Friedrich Nietzsche : l’entreprise semble plus philosophique que littéraire a priori. Si un agrégé de lettres classiques comme Guillaume Métayer s’y est employé, c’est d’une part pour suppléer à une carence supposée des philosophes ; c’est d’autre part parce qu’il considère que la question du style a joué un rôle majeur dans la séduction que Voltaire a exercée sur Nietzsche. Il ne saurait donc être question de reprocher à l’auteur d’avoir conduit une étude littéraire. La belle conclusion de l’ouvrage, qui oppose une approche politique de la laïcité à une approche plus individualiste de la question, ancre cependant en nous une nostalgie : celle d’un ouvrage qui prendrait à bras le corps cette thématique et conjuguerait les références aux deux philosophes pour mieux combattre le retour des intégrismes.

Une filiation incontestable

On savait depuis longtemps l’estime en laquelle Nietzsche tenait Montaigne et les moralistes français des XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi que le rappelle dans sa préface Marc Fumaroli. Mais il est exact que ses rapports avec Voltaire avaient été relativement négligés. Elisabeth, la sœur de Friedrich, avait contribué à cet oubli en affirmant que son frère n’avait jamais lu Voltaire. Guillaume Métayer démontre de façon définitive la bonne connaissance que Nietzsche avait des principaux écrits du philosophe des Lumières. Mais c’est surtout en parcourant les grandes thématiques communes aux deux penseurs que l’auteur entend démontrer que « la culture voltairienne de Nietzsche est loin d’être négligeable[1] ».

Guillaume Métayer relève ainsi l’origine voltairienne de la formule très chère à Nietzsche de « danser dans les chaînes », formule qui s’est intégrée « presque organiquement » à la prose nietzschéenne. L’expression renvoie au classicisme du goût des deux hommes, à leur commun rejet des facilités que s’accordent parfois les artistes d’une époque décadente. Voltaire fut ainsi pour Nietzsche un « maître de style[2] ». Il en va de même pour l’expression essentielle qu’est « libre esprit » : elle apparaît chez Nietzsche avec Humain trop humain, ouvrage dédié à Voltaire pour le centenaire de la disparition d’un philosophe qui fut « l’un des plus grands libérateurs de l’esprit ».

Pour ce qui est de la lutte contre la religion, Guillaume Métayer note que c’est Voltaire qui sert d’étalon à Nietzsche pour évaluer son propre combat. « Depuis Voltaire il n’y eut jamais un tel attentat contre le christianisme », écrit Nietzche à son ami Peter Köselitz le 26 août 1883 à propos de son Zarathoustra[3]. Or, Zoroastre est très présent dans Zadig[4], queNietzsche avait lu et relu. Et Guillaume Métayer d’affirmer que Zadig est l’ « ainsi parlait Zoroastre » de Voltaire[5].

Ainsi, en explorant avec minutie non seulement les œuvres publiées, mais aussi les fragments posthumes, la correspondance et les annotations laissées par Nietzsche sur les livres présents dans sa bibliothèque, Guillaume Métayer a accompli un immense travail qui ne peut que susciter l’admiration.

Une démonstration un peu appuyée

Mais à trop vouloir démontrer une filiation peu étudiée jusque-là, Guillaume Métayer force parfois le trait. Etait-il bien nécessaire par exemple de rechercher les origines de l’anti-platonisme de Nietzsche dans l’œuvre voltairienne, pour affirmer au terme de l’examen que « sans doute Nietzsche n’a pas glané ces informations chez Voltaire[6] » ? Pourquoi relier ce que Nietzsche affirme de l’esprit historique, ainsi que ce qu’il développe à propos de la thématique de la décadence, aux écrits de Voltaire, tels que L’Essai sur les mœurs ou La philosophie de l’histoire, que Nietzsche ne connaissait guère ? De l’aveu même de Nietzsche, cet héritage vient d’Hegel et de ses disciples. Pourquoi enfin rattacher à Voltaire le « n’ayez pas peur » dont Guillaume Métayer fait la devise des deux philosophes[7], quand l’inspiration nietzschéenne de cet impératif vient à l’évidence de Kant et de son « Sapere aude ! », devenu devise des Lumières ? Guillaume Métayer situe encore l’origine des généalogies nietzschéennes des derniers écrits chez Voltaire, alors qu’elle est à rechercher chez le Feuerbach de L’essence du christianisme (auquel Guillaume Métayer ne fait aucune référence).

Au demeurant, il n’est pas complètement exact d’écrire que l’héritage voltairien de Nietzsche avait été ignoré par la critique. On pourrait citer en vrac, et de façon non exhaustive, Eugen Fink[8], Simone Goyard-Fabre[9], Philippe Choulet et Hélène Nancy[10] ou encore Ernst Bertram[11]. Plus regrettable encore est l’affirmation selon laquelle la notion de « bon Européen » avait jusqu’ici « peu attiré l’attention des commentateurs[12] ». Cela revient à passer à la trappe l’un des plus beaux ouvrages de ces dernières années sur Nietzsche : celui de David Farrell Krell, qui reste malheureusement inédit en français (The Good European. Nietzsche’s Work Sites in Word and Image, University of Chicago Press, 1999).

Deux préfaces à deux livres qui n’ont pas été écrits

En 1872, Nietzsche dédie à Cosima Wagner Cinq préfaces à cinq livres qui n’ont pas été écrits. Est-ce par mimétisme que Guillaume Métayer referme son ouvrage avec un texte qui présente tous les traits des préfaces nietzschéennes ? Sa conclusion pourrait servir de préfaces à deux livres différents, qui n’ont pas encore été écrits.

Le premier ? Un ouvrage entièrement consacré à un Voltaire « dont le projet n’était pas d’abord politique, mais civilisationnel[13] », un Voltaire que l’auteur imagine dès son introduction « délivré du Panthéon pour être rendu à sa nature d’individu génial et d’ « esprit libre[14] » ».

Le second livre, plus authentiquement philosophique, et qui pourrait en effet étudier conjointement Voltaire et Nietzsche, montrerait de façon plus approfondie que ces deux philosophes éminemment contemporains nous donnent des armes pour combattre le retour du religieux dans ses dimensions les plus archaïsantes.

Ces deux livres restent à écrire. Mais Guillaume Métayer aura ouvert la voie. Son ouvrage, impressionnant d’érudition, fera date dans l’histoire de ce réveil de la liberté de l’esprit qui s’avère chaque jour un peu plus urgent.

Philippe Granarolo est agrégé de philosophie, docteur d’Etat ès-lettres, professeur de khâgne (h).

[expand title = « En savoir plus »]

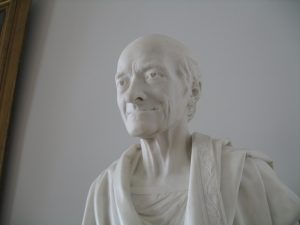

Crédit photo : Flickr, dr.jd

[1] P. 71

[2] P. 80

[3] L’auteur le rappelle p. 239.

[4] Guillaume Métayer regrette le silence dans lequel les commentateurs de Voltaire ont laissé l’intérêt que le philosophe des Lumières portait au législateur perse. Voir p. 244.

[5] P. 259

[6] P. 322

[7] P. 414

[8] Un des rares spécialistes de Nietzsche cités par l’auteur, et qui donna pour titre « L’Aufklärung de Nietzsche » à l’un des chapitres de son livre La philosophie de Nietzsche (Ed. De Minuit, 1965).

[9] Nietzsche et la question politique (Sirey, 1977).

[10] L’Art et la Vie (Ed. du Félin, 1996)

[11] Dans son Nietzsche : Essai de mythologie (Ed. du Félin, 1990), ce dernier évoque par exemple le « voltairianisme nouveau et plus absolu » de Nietzsche (p. 210), ainsi que « la méfiance positiviste du voltairianisme de Nietzsche » (p 171).

[12] P. 188

[13] P. 412

[14] P. 24

[/expand]

Aucun commentaire.