L’instauration de la catastrophe ? Vers une légalisation de la fin de vie provoquée (l’euthanasie et le suicide assisté)

Fondation pour l'innovation politique | 12 mai 2025

« Fin de vie : près d’un Français sur deux ignore les différences entre euthanasie, aide à mourir et suicide assisté », France info, 9 avril 2024 [en ligne].

DEUX POINTS ESSENTIELS EN GUISE D’INTRODUCTION

1. L’encadrement de la légalisation s’avère impossible

Aucun pays n’a réussi à encadrer la loi une fois qu’elle a été votée. En effet, les extensions

se multiplient à la fois par :

• la révision de la loi (essentiellement au titre de la non-discrimination) ;

• une interprétation extensive ;

• une banalisation au sein de la société.

2. Le vocabulaire utilisé empêche d’appréhender la gravité des enjeux

L’expression « aide à mourir » cache délibérément « euthanasie » et « suicide assisté »

et paraît les confondre. Elle entraîne une confusion dans l’opinion. Résultat : la moitié

des Français (49 %) disent ne pas connaître la différence entre l’aide à mourir, le suicide

assisté et l’euthanasie1.

I. LES PRATIQUES DE FIN DE VIE PROVOQUÉE PAR L’EUTHANASIE

ET LE SUICIDE ASSISTÉ SE DÉVELOPPENT À GRANDE VITESSE

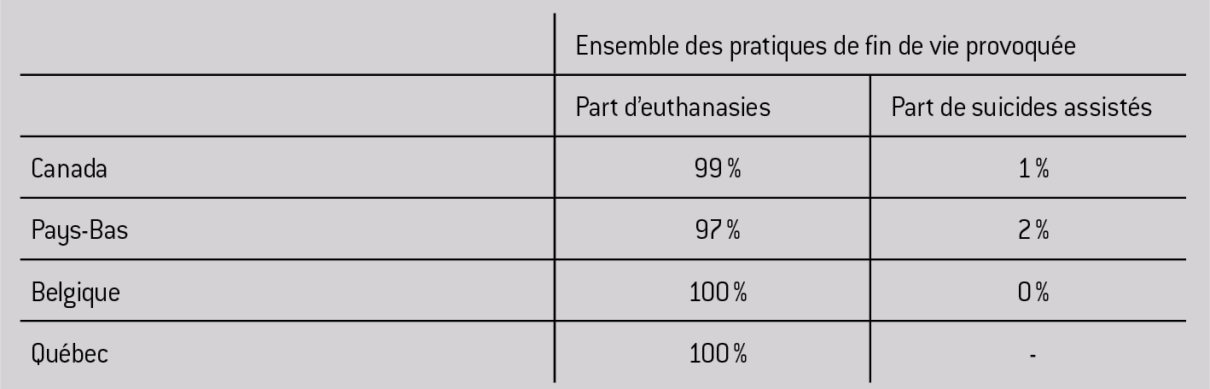

A. Dans un pays donné, lorsque les deux pratiques sont légalisées, l’euthanasie est hégémonique. Il faut se demander pourquoi

Source :

Yves-Marie Doublet, Suicide assisté et euthanasie : le choix de la rupture et l’illusion d’un progrès, Fondapol, mars 2024 [en ligne].

NB : Les Pays-Bas incluent dans leurs statistiques les cas où la mort est la conséquence d’une combinaison de suicide assisté et d’euthanasie, c’est-à-dire que l’ingestion du produit létal par le patient a échoué et le médecin administre lui-même le produit létal. Cela représente 0,2 % des cas en 2023.Annual report 2023”, Regional euthanasia review committees, avril 2024 [en ligne].

Le suicide assisté, contrairement à l’euthanasie, est illégal au Québec : « L’auto-administration d’une substance dans le cadre de la prestation de l’AMM demeure prohibée au Québec ». Voir « Évolution de l’aide médicale à mourir », ACPM, mars

2025 [en ligne].

« Theo Boer, professeur d’éthique néerlandais : “J’ai cru qu’un cadre rigoureux pouvait prévenir les dérives de l’euthanasie : je n’en suis plus si sûr” », Le Monde, 7 avril 2025 [en ligne].

B. Dans les pays qui se limitent au suicide assisté, la demande de fin de vie provoquée est plus faible

Oregon (États-Unis) :

• On compte 0,7 % de décès par suicide assisté sur l’ensemble des décès. Sur les 560 prescriptions médicamenteuses en 2023, il y a eu 367 décès, signifiant que 65 % des personnes ont utilisé la kill pill qui leur a été prescrite. Inversement, cela souligne que près d’un tiers des personnes concernées ne vont pas au bout du processus dans

le cas du suicide assisté.

Suisse :

• On compte 2,5 % de décès par suicide assisté sur l’ensemble des décès.

• En 2023, 1 756 personnes ont eu recours à l’association Exit pour le suicide assisté, soit une augmentation de 7,9 % par rapport à 2022.

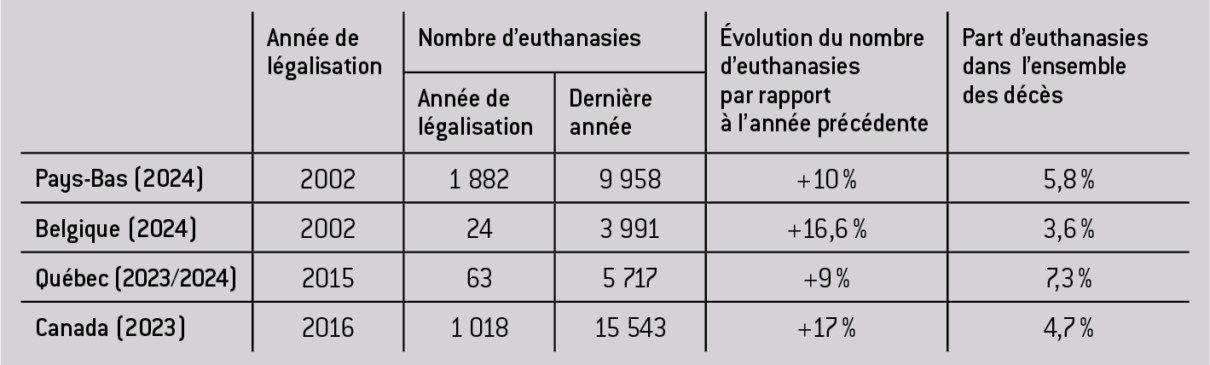

C. Le recours à l’euthanasie augmente fortement dans les pays qui l’ont légalisée

Dans tous les pays où l’euthanasie a été légalisée, le recours à l’euthanasie augmente de façon très importante au fil des années.

Ceux qui défendent la légalisation de l’euthanasie assurent que l’augmentation

du nombre d’euthanasies ne serait que le résultat du vieillissement de la population. Cependant, aux Pays-Bas, Theo Boer, professeur d’éthique de la santé qui n’est pas hostile par principe à l’euthanasie, a calculé que la part des euthanasies sur l’ensemble des décès « continue d’augmenter : de 5,4 % de tous les décès en 2023 à 5,8 % en 2024 2 ».

Source :

« Fiches SFAP. Fin de vie », SFAP, avril 2025.

NB : en 2023, 151 Français ont eu recours à une euthanasie en Suisse ou en Belgique soit 0,00016 % de l’ensemble des morts cette année-là, donc la demande est marginale.

Yves-Marie Doublet, op. cit.

D. L’absence de formation des médecins en soins palliatifs favorise inévitablement le recours aux techniques de fin de vie provoquée

En Belgique, la procédure d’euthanasie impose la consultation de deux médecins

différents, une minorité d’entre eux est formée aux soins palliatifs :

• Moins de 9 % des premiers médecins consultés ;

• Moins de 4 % pour le deuxième médecin consulté 3.

« Suicide : mal-être croissant des jeunes femmes et fin de vie », Observatoire national du suicide, 6e rapport,

février 2025 [en ligne].

E. Le suicide en France est-il toujours considéré comme un fléau ? Légalisation de l’euthanasie et prévention du suicide, l’incohérence des politiques publiques

Le fléau du suicide :

• 25 suicides et entre 250 et 767 tentatives par jour ;

• 9 200 suicides et entre 190 000 et 280 000 tentatives par an 4.

De nombreux dispositifs de prévention ont été mis en place, notamment VigilanS, créé en 2015 et déployé sur tout le territoire (17 régions dont 4 DOM-TOM et 99 départements).

Il y a une contradiction entre les dispositifs de sensibilisation et de prévention du suicide mis en place par les pouvoirs publics français et la volonté de légiférer en France sur la pratique de fin de vie.

II. LA LÉGALISATION DE LA FIN DE VIE PROVOQUÉE ;

DU DÉRÈGLEMENT DES PRATIQUES AUX DÉRIVES POLITIQUES

A. L’inanité des garde-fous juridiques

1. Peut-on encore parler d’euthanasie quand la fin de vie provoquée se déroule hors du cadre légal ? Aux Pays-Bas et en Belgique, 30 à 40 % des euthanasies ne sont pas déclarées 5.

2. « “J’ai cru qu’un cadre rigoureux pouvait prévenir les dérives de l’euthanasie :

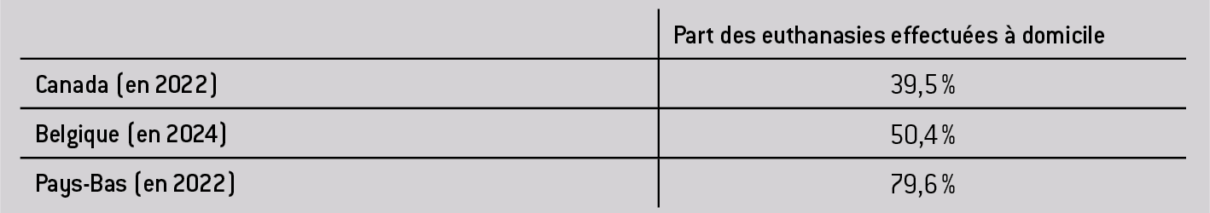

je n’en suis plus si sûr” 6 ». Dans les pays qui l’on légalisée, la pratique de l’euthanasie à domicile semble devenir la norme, fragilisant les promesses de contrôle.

Source :

“Fourth annual report on Medical Assistance in Dying in Canada 2022”, Santé Canada, octobre 2023 [en ligne] ; « EUTHANASIE – Publication des chiffres pour 2024 en Belgique », Santé Belgique, janvier 2025 [en ligne] ;

“Number of reported euthanasia cases in the Netherlands in 2022, by location”, Statista, 3 mars 2025 [en ligne].

Yves-Marie Doublet, op. cit.

L’Oregon, Washington, le Vermont, la Californie, le Colorado, le district de Columbia, Hawaï, le Maine, l’État de

Victoria, la Nouvelle-Zélande, le Nouveau-Mexique, l’Australie occidentale, la Tasmanie, le New South Wales, le Queensland. Le Royaume-Uni s’oriente vers un suicide assisté à pronostic vital à 6 mois.

Pascale Favre et Yves-Marie-Doublet, Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie, Fondapol, janvier 2025 [en ligne].

Yves-Marie Doublet, « L’impossible écriture des critères du droit à l’euthanasie et au suicide assisté », Conférence, 7 avril 2025.

3. Absence, indifférence ou impuissance de l’autorité judiciaire ?

• En Belgique, depuis 2002, 25 000 euthanasies ont été effectuées et il y a eu seulement une seule saisine du parquet en 2015 qui s’est soldée par un acquittement 7.

• Aux Pays-Bas : Depuis 2001, il y a eu 91 000 euthanasies dont seulement une a fait l’objet de poursuites pénales.

B. Le « pronostic vital », une prévision très incertaine.

Seul 20 % des pronostic sont corrects

1. Le pronostic vital est très incertain :

Certains pays et États américains 8 ont opté pour une aide à mourir avec diagnostic de phase terminale. Ce sont des territoires qui ont fait le choix du suicide assisté.

Le diagnostic peut être de 6 mois (Californie, Maine, Nouvelle Zélande, Oregon) voire parfois d’un an (Queensland) :

• Il est difficile d’établir un pronostic vital ;

• Seul 20 % des pronostics vitaux sont corrects ;

• La prédiction de la survie varie de 23 à 78 % ;

2. Pronostic vital engagé à court et moyen terme :

• Ce critère est présent dans le projet de loi en discussion au Parlement ;

• Il n’est pas cliniquement déterminable ;

• Il peut s’appliquer à l’ensemble des ALD, qui concernent 20 % de la population 9, des maladies incurables et invalidantes mais qui n’engagent pas le pronostic vital.

3. Dans les faits :

• Il est possible de survivre au-delà du pronostic vital ;

• C’est le cas de 6 % des patients dans l’Oregon. Dans cet État la durée de vie moyenne entre la prescription du produit létal et la mort par suicide assisté est passée de 18 mois (1998-2018) à 46 mois (2019-2022) 10.

C. Vers l’abandon des plus fragiles ?

1. La « polypathologie » caractérise aussi la vieillesse :

La polypathologie n’est donc pas un critère rigoureux, sauf à vouloir euthanasier

les personnes âgées. La notion de polypathologie est une catégorie d’affection trop large. Elle inclut différents troubles comme l’arthrose ou la surdité. L’euthanasie pour « polypathologie » est déjà largement pratiquée aux Pays-Bas et en Belgique :

• Aux Pays-Bas : 16 % de l’ensemble des euthanasies en 2022 11 ;

• En Belgique : 26,8 % de l’ensemble des euthanasies en 2024 12.

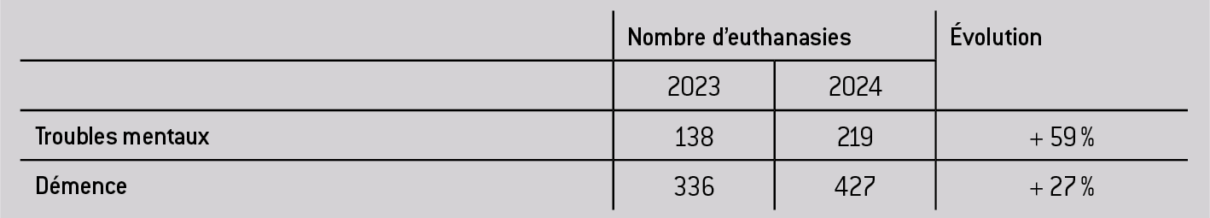

2. Aux Pays-Bas, l’euthanasie est pratiquée pour des motifs psychologiques et

psychiatriques :

Source :

« Theo Boer, professeur d’éthique néerlandais : “J’ai cru qu’un cadre rigoureux pouvait prévenir les dérives de l’euthanasie : je n’en suis plus si sûr” », Le Monde, 07 avril 2025 [en ligne].

Birgit Wagner, Julia Müller et Andreas Maercker, “Death by request in Switzerland: Posttraumatic Stress Disorder and Complicated Grief after Witnessing Assisted suicide”, European Psychiatry, vol 27, n°7, Cambridge.org, 2012, p. 542.

“Fourth annual report on Medical Assistance in Dying in Canada 2022”, op. cit.

Il faut noter qu’en Suisse, dans l’entourage des personnes qui meurent à la suite

d’un suicide assisté, 20 % souffrent ensuite d’un trouble post-traumatique et 16 % de dépression 13.

3. L’isolement social appelle la solidarité. Il est pourtant devenu une cause de recours à la fin de vie provoquée :

• Oregon : 56 % des personnes ayant eu recours au suicide assisté étaient isolées.

• Canada : l’isolement social concerne 17,1 % des patients ayant eu recours à l’euthanasie en 2022 14.

De même, la peur de se trouver seul après la mort d’un conjoint est la marque d’un échec des systèmes de solidarité. C’est désormais la cause de « l’euthanasie à deux », un phénomène émergent aux Pays-Bas :

• En 2023 : 33 couples euthanasiés (66 décès) ;

• En 2024 : 54 couples euthanasiés (108 décès), soit une augmentation de 64 %.

Maria Cheng, “Some health care workers in Canada grappling with patients requesting euthanasia”, PBS News,

16 octobre 2024 [en ligne].

Regnard C. et al., “Oregon Death with Dignity Act access: 25 year analysis”, BMJ Supportive & Palliative Care, 2023 [en ligne].

Govindadeva Bernier, « Estimation des coûts du projet de loi C-7 (aide médicale à mourir) », Bureau du directeur parlementaire du budget, 20 octobre 2020 [en ligne].

Ibid.

Pascal Dugos et al., « Revue de dépenses relatives aux affections de longue durée – Pour un dispositif plus

efficient et équitable », Inspection générale des affaires sociales, juin 2024.

4. Que deviennent les plus pauvres ? L’invention législative d’une injustice sociale radicale :

• Ontario : 29 % des euthanasies ont été effectuées dans la partie la plus pauvre de la population 15 ;

• Oregon : 8 % des suicides assistés ont été décidés en raison des implications

financières des traitements prescrits pour lutter contre la maladie (autrement dit

pour rester en vie), contre 1 % en 2000. Depuis 1998, 125 personnes ont eu recours au suicide assisté sur la base de ce critère financier ;

• Entre 1998 et 2022, on relève une augmentation considérable de la part de ceux, n’ayant que l’assurance de base (Medicare et Medicaid), qui ont fait la démarche de recourir au suicide assisté (qu’ils soient ou non allés jusqu’au bout). Ainsi, en 2022, 80 % de ceux qui ont fait la démarche de recourir au suicide assisté n’avaient que l’assurance de base (contre 35 % lors de la décennie 1998-2008 16).

5. La pression par les économies potentielles liées à la fin de vie provoquée :

Au Canada : en 2020, à la demande d’un sénateur, un rapport parlementaire a évalué le gain financier net réalisé grâce à la loi canadienne sur la fin de vie provoquée ; il a été estimé à 149 millions de dollars canadiens 17.

Que pourrait-il se passer en France ? En appliquant le modèle québécois à la France, il conduirait à 45 000 euthanasies par an, engendrant une économie de 1,4 Md d’euros (correspondant aux dépenses de soins pour ces 45 000 patients dans leur dernière année de vie 18).

Que pourrait-il advenir à terme aux patients souffrant d’affections longue durée

(ALD) dont 60 % sont prises en charge par l’Assurance maladie 19 et dont le coût est estimé à 123 Mds d’euros, engendrant un déficit pour 2025 estimé à 22 Mds d’euros ?

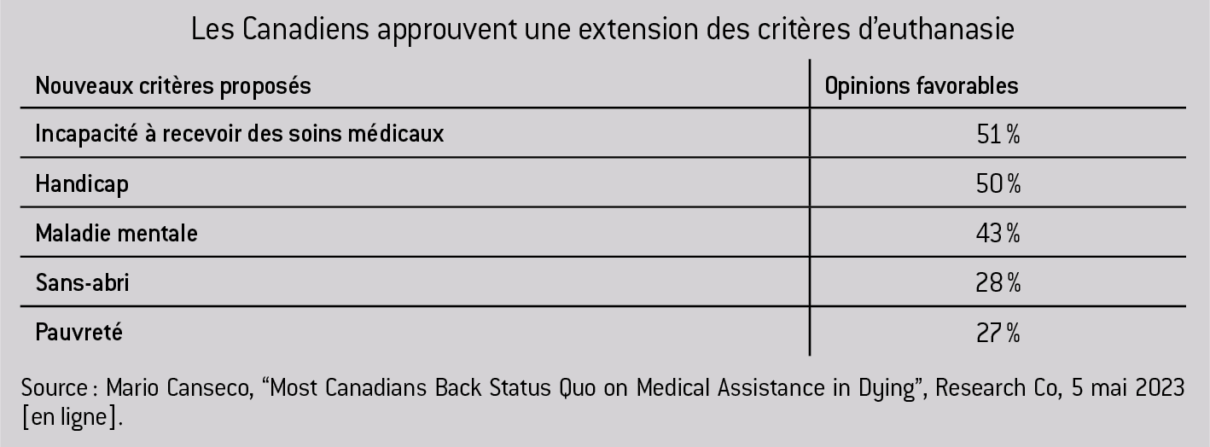

6. La légalisation des pratiques de fin de vie provoquée favorise le retour d’une mentalité eugéniste :

Source :

Mario Canseco, “Most Canadians Back Status Quo on Medical Assistance in Dying”, Research Co, 5 mai 2023 [en ligne].

III. ILLUSTRATIONS DU DÉRÈGLEMENT INTRODUIT PAR LA LÉGALISATION DES PRATIQUES DE FIN DE VIE PROVOQUÉE :

A. Le suicide assisté

En Suisse :

• Cas d’un suicide assisté d’une femme de 85 ans qui souffrait de la peur de devenir

laide (La Dépêche, 21.02.2014) ;

• Cas d’un suicide assisté d’un Italien de 62 ans souffrant de dépression (Le Nouvelliste, 03.09.2017) ;

• Cas d’un suicide assisté d’une personne de 82 ans pour une dépression qualifiée par l’association Exit de « pathologie invalidante liée à l’âge », ce qui ne correspond pas aux critères de l’Académie des sciences médicales suisses, qui exige une capacité de discernement du patient (TdG, 05.06.2017).

B. L’euthanasie

En Belgique :

• Cas de deux frères jumeaux de 45 ans, nés sourds (Le Monde, 14.01.2013) ;

• Cas d’une personne de 44 ans souffrant d’anorexie (Le Figaro, 2.07.2015) ;

• Cas d’une personne de 24 ans souffrant de dépression ayant obtenu l’autorisation d’être euthanasiée en 2004, avant d’y renoncer (Libre.be, 8.12.2015) ;

• Cas d’un détenu pour viol et meurtre ayant également obtenu ce droit, avant que la procédure ne soit interrompue en raison de la polémique suscitée (Libération, 06.01.2015) ;

• Cas d’un patient atteint d’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) dont la demande de remboursement du traitement a été refusée, et qui a souhaité être euthanasié (RTL, 11 juillet 2019) ;

• Cas de l’euthanasie de la mère d’une personne, pratiquée par un médecin qui était également président de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, à l’insu de cette personne et de sa sœur. La composition de la Commission, affectant sa neutralité et son impartialité, a été remise en cause

par un jugement de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022).

• Cas d’une jeune femme de 23 ans, victime des attentats de 2016 (Le Monde, 7 octobre 2022) ;

• Cas d’euthanasie d’une mère condamnée pour quintuple infanticide (16 ans après les faits, à la date anniversaire des meurtres) (2023, Le Parisien).

Aux Pays-Bas :

• Cas d’euthanasie d’une femme de 20 ans, tuée par injection létale en raison de souffrances qu’elle jugeait incurables et insupportables, consécutives à des abus sexuels subis durant son enfance (« Sex abuse victim in her 20s allowed by doctors

to choose euthanasia due to incurable post traumatic disorder », 11 mai 2016, Independent Co UK) ;

• Cas d’euthanasie autorisée pour une personne alcoolique d’une quarantaine d’années, père de deux enfants, au motif qu’il ne supportait plus son addiction à l’alcool (« Man in the Netherlands euthanised due to his alcohol addiction », 29 novembre 2016, Independent Co UK) ;

• Cas d’euthanasie d’une jeune femme de 29 ans souffrant de dépression (« The troubled 29-year-old helped to die by Dutch doctors », BBC, 9 août 2018) ;

• Cas d’euthanasie d’un patient souffrant de troubles psychiatriques, sans que le médecin ait été présent à proximité après l’absorption du produit létal, alors que des complications sont survenues (2018–23, Rapport 2018 des commissions

de contrôle) ;

• Cas de non-consultation d’un psychiatre indépendant, alors qu’une prudence particulière est exigée dans les cas de patients psychiatriques, conformément à l’arrêt Chabot de la Cour suprême de 1994 (2018–42, Rapport 2018 des commissions

de contrôle) ;

• Cas de non-lecture du rapport du médecin consultant (2019–03, Rapport 2019 des commissions de contrôle) ;

• Cas d’euthanasie d’un patient que le médecin consultant n’a pas examiné (2019–12, Rapport 2019 des commissions de contrôle) ;

• Cas d’euthanasie d’un patient mineur, sans consultation du médecin indépendant (2019–15, Rapport des commissions de contrôle).

En Espagne :

• Cas d’euthanasie, en 2022, d’un homme paraplégique poursuivi pour crimes. D’un point de vue pénal, il a privé les victimes et leurs familles d’un procès, et la société a cautionné cette démarche (Le Temps);

• En 2025 : un procès est en cours concernant le cas d’un père s’opposant à l’euthanasie accordée à sa fille paraplégique. Représenté par une association, il évoque un trouble

obsessionnel compulsif entraînant des pensées suicidaires, susceptibles d’affecter la capacité de sa fille à prendre une décision libre et éclairée. L’affaire, examinée par le tribunal de Barcelone le 4 mars 2025, devrait donner lieu à une décision de justice susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal supérieur de justice de Catalogne (TSJC).

Cette note a été réalisée à l’aide des documents suivants :

• Pascale Favre et Yves-Marie Doublet, Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie, Fondapol, janvier 2025 ;

• Yves-Marie Doublet, Suicide assisté et euthanasie : le choix de la rupture et l’illusion du progrès, Fondapol, mars 2024 ;

• Pascale Favre, Les mots de la fin de vie : ne pas occulter les termes du débat, Fondapol, mars 2024 ;

• « Theo Boer, professeur d’éthique néerlandais : “J’ai cru qu’un cadre rigoureux pouvait prévenir les dérives de l’euthanasie : je n’en suis plus si sûr” », Le Monde, 7 avril 2025 ;

• Yves-Marie Doublet, « L’impossible écriture des critères du droit à l’euthanasie et au suicide assisté », Conférence, 7 avril 2025 ;

• « Fiches SFAP. Fin de vie », SFAP, avril 2025 ;

• Pascale Favre, « L’inéluctable extension des critères d’éligibilité à l’acte de mort provoquée dans les pays étrangers », document de travail, avril 2025.