France de gauche vote à l’extrême-droite ?

Fondapol | 01 avril 2011

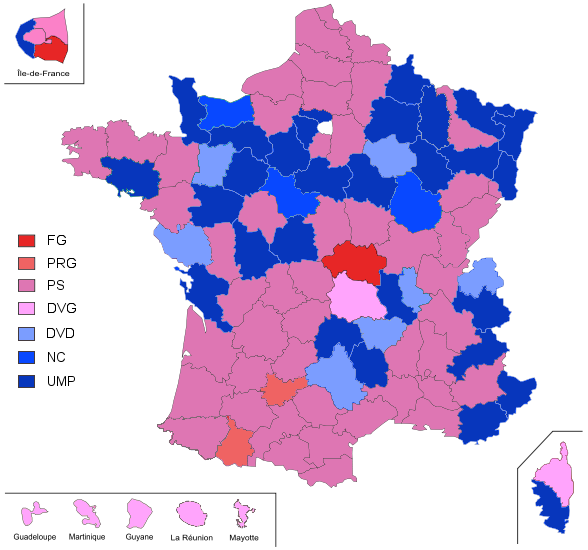

Le Front national a, on le sait, obtenu un résultat exceptionnel (15,06%) au 1er tour des élections cantonales de mars 2011. Ce scrutin lui est pourtant peu favorable en théorie. Or, dans certains fiefs de gauche, comme à Limoges ou dans l’agglomération toulousaine, l’UMP a semblé tout simplement supplantée par l’extrême-droite dans son rôle d’opposition locale. On a pu parler d’un véritable « choc » face aux succès du FN au 1er tour. Comme au lendemain des municipales de 1983, des européennes de 1984, des présidentielles de 1988, des législatives de 1997 ou des présidentielles de 2002… Les candidats frontistes étaient, cette fois, en situation de se maintenir dans plus d’un canton renouvelable sur cinq (392 sur 1927) en métropole, lors du scrutin décisif. Et ce malgré une élévation du seuil de qualification pour le second tour de ces élections cantonales (de 10 à 12,5% des inscrits).

Le Front national a, on le sait, obtenu un résultat exceptionnel (15,06%) au 1er tour des élections cantonales de mars 2011. Ce scrutin lui est pourtant peu favorable en théorie. Or, dans certains fiefs de gauche, comme à Limoges ou dans l’agglomération toulousaine, l’UMP a semblé tout simplement supplantée par l’extrême-droite dans son rôle d’opposition locale. On a pu parler d’un véritable « choc » face aux succès du FN au 1er tour. Comme au lendemain des municipales de 1983, des européennes de 1984, des présidentielles de 1988, des législatives de 1997 ou des présidentielles de 2002… Les candidats frontistes étaient, cette fois, en situation de se maintenir dans plus d’un canton renouvelable sur cinq (392 sur 1927) en métropole, lors du scrutin décisif. Et ce malgré une élévation du seuil de qualification pour le second tour de ces élections cantonales (de 10 à 12,5% des inscrits).

Dans les 266 cantons où la droite était éliminée à l’issue du 1er tour, les reports de voix en faveur du Front national promettaient de donner une indication sur la porosité entre électorat modéré et d’extrême-droite. Un sondage réalisé à l’échelle nationale à la veille du second tour indiquait que, dans cette configuration, 31% des électeurs seulement des sympathisants UMP souhaitaient un report des voix de droite vers la gauche, contre 42% qui préconisaient l’abstention et 17% le vote Front national. Dans les 126 duels opposant la droite au FN, les électeurs de gauche semblaient mieux disposés à « voter républicain » pour faire barrage à l’extrême-droite[1]. Les résultats du second tour étaient, dans ce contexte, attendus avec fébrilité.

Un vote déjà oublié ?

Mais voici que quelques jours après ce vote, l’attention de la presse se détourne déjà des résultats. Qu’a-t-elle retenu de ce 27 mars 2011 ? Le basculement à gauche d’une poignée de départements, les défaites d’Isabelle Balkany dans les Hauts-de-Seine et de Dominique Perben dans le Rhône et… la progression du FN entre les deux tours. L’extrême-droite a gagné entre 10,5% et 13,1% des voix en moyenne dans les cantons où elle était présente au second tour. Cette progression n’a pas varié significativement selon que le second tour opposait le FN à la droite ou à la gauche : elle a été de 10,5% dans le premier cas et de 10,6% dans le second.

Cela signifie que des électeurs de gauche ont voté au second tour en faveur du Front national, même si les reports ont été meilleurs de l’UMP vers l’extrême-droite. Jérôme Fourquet, de l’institut de sondages IFOP, ne le dit pas autrement : « la question des reports de voix vers le FN se pose aussi à gauche, alors que la semaine dernière [au lendemain du 1er tour des élections cantonales], tout le monde a focalisé sur les consignes de vote à droite[2] ».

Des voix de gauche qui se portent sur le FN au second tour

Des électeurs de gauche qui choisissent le FN ou l’abstention plutôt que le « Front républicain » au second tour ? L’information a de quoi bousculer bien des lieux communs. Pascal Perrineau a inventé, il y a plusieurs années, le terme de « gaucho-lepénisme » pour désigner les électeurs du FN qui choisissent la gauche lors des scrutins décisifs. Entre 12 et 17% des électeurs de Jean-Marie Le Pen auraient ainsi choisi Ségolène Royal au second tour des élections présidentielles de 2007[3]. Lors des dernières élections cantonales, des candidats de gauche ont également bénéficié de voix du Front national au second tour, dans le cas où celui-ci était éliminé. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute dans de nombreux cantons. Le report de voix de gauche vers le FN en cas de duel droite/extrême droite est, en revanche, un phénomène nouveau, du moins à première vue. Le comprendre suppose de revenir dans le détail sur le résultat de ces cantonales.

Quelle progression du FN dans ses duels avec la droite ?

Dans 126 cantons, un candidat de la droite modérée affrontait donc le Front national le 27 mars dernier. 38 départements métropolitains connaissaient ce type de configuration. Mais plus de la moitié des duels (82) étaient concentrés dans 11 départements – souvent des bastions de la droite[4]. Dans 69 cantons des 126 cantons où avait lieu un duel droite/extrême-droite au second tour, la progression du FN l’amena à dépasser les 35% de suffrages exprimés.

On peut distinguer deux cas de figures à cet égard. Le premier est celui de cantons où le FN a bénéficié d’un report de voix de droite, en particulier là où la majorité était divisée au 1er tour : on pense en particulier aux départements des Alpes-Maritimes, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Var. Mais dans une majorité de ces 69 cantons où le FN a franchi la barre des 35% contre la droite, il apparaît qu’il a bénéficié du soutien d’électeurs de gauche. Dans le canton de Noailles (Oise), par exemple, le Front national progresse de 20,39% entre les deux tours, pour atteindre 48,33% des suffrages exprimés. Le total des voix de gauche des voix de gauche, dispersées entre plusieurs candidats, y était de 37,2% au 1er tour, contre 34,9% pour la droite et 27,9% pour le FN. A moins d’imaginer un grand chassé-croisé des électeurs, il faut bien admettre qu’une partie des 37,2% de la gauche s’y est portée au second tour sur l’extrême-droite. Et dans une proportion bien supérieure aux 6% qu’indique une enquête de la SOFRES pour les seconds tours droite/FN[5]…

Un nouveau gaucho-lepénisme

Comment expliquer ce « gaucho-lepénisme » d’un nouveau genre ?

Les électeurs de gauche ont été globalement plus réticents à voter en faveur de la droite modérée dans les cantons où le Parti socialiste, les Verts et les communistes se sont divisés au 1er tour. Dans des cantons où le total des voix de gauche était parfois supérieur ou voisin de celui des voix de droite au 1er tour, l’élimination de la gauche a pu être vécue comme une injustice par certains de ses électeurs. Qui, déterminés à s’opposer au Gouvernement ou au candidat local de la majorité, ont fait le choix de l’abstention ou d’un vote « révolutionnaire » pour le Front national. Dans des cantons comme ceux de Saint-Quentin-Nord (Aisne), de Nice-7 (Alpes-Maritimes), de Marseille-Mazargues (Bouches-du-Rhône), de Nîmes-4 (Gard), de Sarreguemines-campagne (Moselle), de Meaux-Nord (Seine-et-Marne) par exemple, ce phénomène est évident.

Il est difficile de trouver un point commun entre les cantons où une partie des électeurs de gauche a préféré au second tour le Front national, l’abstention ou le vote blanc à la droite. Le « gaucho-lepénisme » semble plus marqué cependant dans des cantons urbains ou périurbains. Les villes petites ou moyennes (moins de 50000 habitants) situées dans une aire urbaine plus vaste, et qui connaissent parfois une situation de déprise industrielle, offrent des exemples très nets de ce comportement électoral : ainsi des cantons de Fère-en-Tardenois (Aisne), de Nogent-sur-Seine (Aube), de La Ciotat (Bouches-du-Rhône), des Andelys (Eure) ou de Châtel-sur-Moselle (Vosges),…. Mais des cantons de centre-ville ont pu aussi être concernés, comme à Perpignan-I.

Il ne faut pas tirer de conclusions trop définitives de ces observations, compte tenu du niveau d’abstention constaté lors de ces élections cantonales (55,2%), du caractère relativement marginal des seconds tours opposant la droite au FN (126 cantons sur 1927) et des considérations locales qui peuvent avoir pesé sur ces scrutins. Ajoutons que la grande majorité des électeurs de gauche ont, dans les duels droite/FN, choisi de voter pour la droite, de voter « blanc » ou de s’abstenir. Et que les reports de voix sont meilleurs de la droite vers l’extrême-droite au second tour.

Mais on est bien obligé de constater qu’existent désormais deux visages du « gaucho-lepénisme » : celui de l’électeur frontiste qui se reporte sur la gauche au second tour, et celui de l’électeur de gauche qui se reporte sur l’extrême droite lors du scrutin décisif. Il s’agit peut-être d’une des grandes « révélations » de ces cantonales. Elle soulève bien des questions : quel est, par exemple, le « profil » de ces électeurs de gauche qui ont parfois choisi le FN? Les instituts de sondages nous le diront.

La responsabilité de la gauche française

Quoi qu’il en soit, la gauche française a une part de responsabilité dans les difficultés croissantes qu’éprouvent certains de ses électeurs à « voter républicain » au second tour. La diabolisation de l’actuel chef de l’Etat et de sa politique, qui va jusqu’au populisme chez Jean-Luc Mélenchon, autorise symboliquement des électeurs de gauche à voter pour l’extrême-droite. D’un populisme à l’autre, la frontière est plus mince qu’il y paraît. Dans le discours de beaucoup de dirigeants de gauche, c’est en effet Nicolas Sarkozy qui incarne la figure du « Mal absolu », et non Marine Le Pen. Effet de la stratégie de Marine Le Pen ou lassitude d’électeurs de gauche ayant eu le sentiment de s’être « fait avoir » en votant pour Jacques Chirac après le 21 avril 2002, certains « se vengent » désormais quand les candidats socialistes sont éliminés du second tour, et se reportent sur le Front national contre la droite.

Les électeurs de gauche ne sont donc pas aussi imperméables au discours du Front national que feignent de le croire les dirigeants socialistes, écologistes et communistes. Ce constat n’est pas indifférent, à l’heure où le Parti socialiste prépare son projet pour 2012. Il lui sera difficile de renouer avec l’angélisme du début des années 1980 sur les questions de sécurité, par exemple. Ou de prétendre incarner, comme aux plus belles années de l’hypocrisie mitterrandienne, la « morale » et le « Bien » contre une droite accusée de complaisance à l’égard du Front national, et dont les électeurs seraient moins « respectables » que ceux de la gauche.

Deux enseignements pour la droite modérée

Quant à la droite, elle peut tirer deux enseignements du phénomène « gaucho-lepéniste ». Le premier a de quoi inquiéter : il existe aujourd’hui en France une frange d’électeurs qui la rejettent si violemment qu’ils sont prêts à voter indifféremment pour la gauche ou pour l’extrême-droite. Le second enseignement est d’importance, à l’heure où d’aucuns se posent à mots couverts la question d’une reconfiguration des alliances, sur les modèles néerlandais, danois ou suédois[6]. Le flirt avec l’extrême-droite serait peu efficace dans les urnes, puisqu’une part significative des électeurs frontistes préfère la gauche à la droite lors des scrutins décisifs. Le « gaucho-lepénisme à l’envers » observé à l’occasion de ces cantonales de mars 2011 montre même que de nouvelles passerelles existent désormais entre vote de gauche et vote d’extrême-droite. Peu efficace électoralement et rédhibitoire moralement, la voie du dialogue avec le Front national constituerait donc bien une impasse pour la droite modérée.

[expand title = « Notes »]

[1] http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/cantonales-2nd-tour-climat-electoral

[2] http://www.lemonde.fr/elections-cantonales-2011/article/2011/03/28/beaucoup-de-voix-se-sont-reportees-sur-le-fn-entre-les-deux-tours_1499386_1470538.html.

Voir également: http://www.atlantico.fr/rdvinvite/fn-au-lendemain-elections-cantonales-67266.html.

[3] Soit entre 1,3 et 1,7% des électeurs: http://www.ipsos.fr/presidentielle-2007/pdf/ssu-2eTour.pdf.

[4] Les Alpes-Maritimes (12 duels droite-FN pour 26 cantons renouvelables), l’Aube (6 sur 17), le Loiret (6/20), la Marne (7/22), la Moselle (7/26), l’Oise (5/20), le Bas-Rhin (7/23), la Seine-et-Marne (5/23) et le Var (13/22). L’Aisne (5 duels droite-FN pour 21 cantons renouvelables) ou les Bouches-du-Rhône (9/29) peuvent difficilement être considérés comme des fiefs de droite en revanche.

[5] http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/60B587796D844513B87F0F1E40EDC721.aspx

[6] Dans ces pays, la droite modérée gouverne avec le soutien de la droite populiste.

[/expand]

Aucun commentaire.