La révolution Socrate

05 novembre 2013

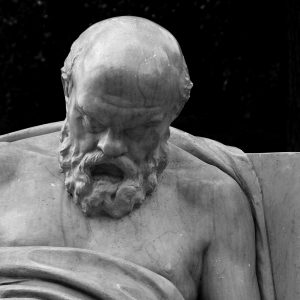

La révolution Socrate

La révolution Socrate

Paulin Ismard, L’événement Socrate, Flammarion, août 2013, 300p, 21€

Dans Procès et réalité : Essai sur la cosmologie, Alfred North Whitehead eut cette phrase, désormais célèbre : « toute la philosophie européenne n’est qu’une suite de notes de bas de page aux écrits de Platon ». Il serait loisible d’ajouter : de Platon mettant en scène Socrate. La scène primitive du livre de Paulin Ismard, est constituée par le procès de Socrate, survenu en 399 avant Jésus Christ à Athènes. L’historien entend alors prouver que cet « événement Socrate », est un événement fondateur dans l’histoire philosophique et politique.

Qu’est-ce qu’un évènement ?

Pourquoi revenir sur le procès de Socrate pour un historien ? C’est à cette question en apparence très simple qu’entend répondre l’auteur dans un bénéfique préambule méthodologique. Il y précise tout l’intérêt que présente l’étude d’un « évènement ».

Il ne s’agit pas d’une réhabilitation de l’histoire positiviste contre laquelle se sont insurgés les tenants des Annales et qui, dans ses formes les plus caricaturales, avait tendance à privilégier les faits politiques et diplomatiques, parfois jusqu’à l’anecdotique. L’ « évènement » est ici entendu comme signifiant dans le sens où il donne à voir toute une société. Les différentes forces à l’œuvre au quotidien se cristallisent et font d’un simple épisode historique une fenêtre d’observation, ici de l’Athènes de la fin du Ve siècle et du début du IVe siècle.

Par ailleurs, un évènement est aussi un moment potentiellement important et riche en conséquences ; et c’est justement à cette importance que Paulin Ismard s’attache dans ce livre : « si, comme l’a écrit Michel de Certeau, « un évènement n’est pas ce qu’on peut voir ou savoir de lui, mais ce qu’il devient », le procès de Socrate est un assurément un évènement[1] ».

Retrouver Socrate

Le premier mérite du texte, outre la très grande qualité de la prose, est de remettre la figure de Socrate en perspective à travers une fine analyse des sources formant les différentes strates sédimentaires de la figure du philosophe.

Il est bon de rappeler que l’enseignement de Socrate était oral et qu’il n’existe aucun écrit retranscrivant directement son propos. La plupart des textes connus au sujet de son procès sont issus d’une querelle au sein du « champ intellectuel athénien » pour reprendre une expression de Vincent Azoulay. En réponse au pamphlet de Polycrate[2] intitulé Accusation de Socrate, les disciples du philosophe, dont Platon et Xénophon, rédigèrent des textes sur le mode du discours socratique, afin de défendre la mémoire de leur maître et de répondre aux accusations portées à son encontre.

C’est là l’occasion pour l‘auteur de remettre en avant le témoignage de Xénophon qui a longtemps été occulté, Socrate étant avant tout le Socrate de Platon. C’est en prenant l’ensemble des différentes relations du procès que Paulin Ismard entend mener à bien son étude.

Socrate, un révolutionnaire ?

L’historien démontre, avec beaucoup de subtilité, que la pensée de Socrate était éminemment subversive pour le régime démocratique athénien. Ce dernier point est développé tout au long du texte. La subversion socratique se manifeste sur deux modes :

1) Il s’agit, sur le plan philosophique, d’une remise en question de la démocratie directe comme contraire à la recherche de la vérité ;

2) Sur le plan de la pratique, le comportement de Socrate et son réseau d’amitiés et de disciples au sein de l’élite oligarchique sont autant de sources de tensions dans une Athènes rudement éprouvée par la crise consécutive à la défaite lors de la guerre du Péloponnèse.

C’est contre le caractère subversif de cette pensée et de cette pratique que s’est prononcé le corps des citoyens.

Ici, l’auteur aurait pu mobiliser une référence à Leo Strauss qui fait du procès socratique le fondement même de l’ésotérisme en philosophie. Cette dernière délivrant un message contradictoire avec la pensée du plus grand nombre, comme Socrate, il convient au philosophe d’avancer masquer et de réserver son enseignement à une poignée d’âmes élues capables de supporter son enseignement.

La lecture straussienne vient se juxtaposer à celle de Paulin Ismard et invite à reconsidérer le couple démocratie /philosophie comme n’allant pas de soi et comme pouvant même être antinomique.

Un Socrate peut en cacher un autre

Le livre se termine par une étude de l’utilisation du procès de Socrate à travers les âges, validant par là-même sa nature d’événement fondateur. Les trois moments forts retenus par l’auteur sont : les premiers chrétiens, les humanistes de la Renaissance et les philosophes des Lumières. Cette partie du livre offre un éclairage intéressant sur la mémoire du procès.

Mémoire qui est toujours vive en ce sens qu’elle ne cesse d’interroger nos conceptions du politique. Comme le conclut l’auteur, l’épisode est avant tout un « laboratoire », où peuvent s’éprouver les concepts politiques qui ont cours dans le champ intellectuel actuel. C’est en ce sens qu’il s’agit bien d’un évènement fondateur.

Paulin Ismard signe, ici, un ouvrage important, qui constituera à l’avenir un point de repère indispensable à ceux qui s’intéressent aussi bien à la démocratie athénienne qu’à la figure de Socrate.

Jean Sénié

Crédit Photo: Flickr: delaque79

Aucun commentaire.