Les 5 erreurs de Piketty sur les inégalités

Nicolas Beyls | 22 décembre 2014

Les 5 erreurs de Piketty sur les inégalités

Les 5 erreurs de Piketty sur les inégalités

Par @Nicolas Beyls

L’année 2014 a été marquée par la traduction en anglais du Capital au XXIème siècle. Ce best-seller a eu un écho important aux Etats-Unis. Thomas Piketty a reçu les louanges des Prix Nobel Paul Krugman et Joseph Stiglitz et a même rencontré des conseillers de Barack Obama. Mais que valent vraiment ses travaux ?

Ce que dit Piketty : L’ampleur des données statistiques de Piketty lui permet de conclure à un fort accroissement des inégalités de revenus et de patrimoine au cours des trente dernières années dans les pays développés. L’hyper-concentration des richesses reviendrait à des niveaux proches de la Belle-Epoque, après avoir décrue au cours du XXème siècle en raison des guerres et du renforcement de l’Etat-Providence. Piketty édicte une « loi fondamentale » du capitalisme » (le fameux r>g), selon laquelle le taux de rendement du capital serait constamment supérieur au taux de croissance économique. Ce phénomène favoriserait la constitution de gros héritages et rendrait plus difficile la constitution d’un patrimoine par les travailleurs, fragilisant ainsi la méritocratie. Piketty préconise le renforcement de la progressivité de l’impôt sur le revenu et l’instauration d’une taxe mondiale sur le capital.

- Erreur n°1 : Une définition confuse du capital Piketty n’opère pas de distinction entre capital physique et financier : il englobe tous les actifs ayant une valeur de marché. Mais les bulles financières créées par des banques centrales ont pu gonfler artificiellement la valeur de ces actifs, notamment immobiliers, et donc accroître les inégalités. De plus, quatre chercheurs du LIEPP de Sciences Po ont critiqué la mesure par Piketty du capital-logement à partir des prix de vente. Ils utilisent plutôt les loyers, à la fois revenus du capital pour les propriétaires et dépenses pour les locataires. Ce problème d’évaluation réglé, le ratio capital sur revenu est en fait resté stable selon eux ces dernières années.

- Erreur n°2 : Une prétention à l’universalité contestable Pour Raymond Boudon dans La Place du désordre, il est « hasardeux de chercher à établir des propositions empiriques de validité générale à propos du changement social ». Des événements peuvent invalider à tout moment la loi de Piketty. Le XXème siècle a ainsi connu des guerres et des épisodes de forte inflation. Ses prévisions tirées de statistiques connaîtront-elles le même sort que celles de Malthus ou du Club de Rome ?

- Erreur n°3 : L’omission d’évolutions récentes Avec la mondialisation et la révolution technologique, l’économie mondiale a beaucoup changé. Cela a un impact sur les inégalités. Les revenus des managers sont de plus en plus constitués de revenus du capital (actions, options) et sont bien plus variables dans le temps. Les cachets des artistes et des sportifs augmentent avec l’élargissement de leur public. Enfin l’allongement de l’espérance de vie rend nécessaire la formation d’une épargne-retraite.

- Erreur n°4 : Le facteur humain, grand oublié Rien n’est figé dans le capitalisme ! Sa dynamique fait que les super-riches d’hier ne sont pas forcément ceux d’aujourd’hui. Une mobilité sociale descendante existe au sein du club très fermé des milliardaires. Malgré des inégalités en hausse, la société américaine reste mobile : les ménages y sont tout à fait susceptibles de connaître tour à tour pauvreté et abondance. Selon la Tax Foundation, sur l’ensemble des Américains devenus au moins une fois millionnaires entre 1999 et 2007, la moitié ne l’a été qu’une seule fois et seulement 9% d’entre eux le sont restés sur toute la période. Piketty omet totalement les cycles de vie individuels !

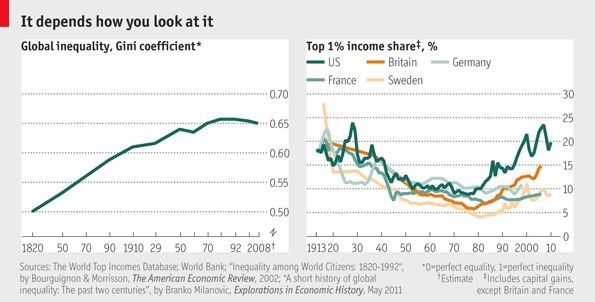

- Erreur n°5 : La redistribution étatique, une bonne solution ? Les préconisations de Piketty pourraient décourager l’épargne et l’entreprenariat et donc freiner la croissance. Les riches aiment l’Etat : il faudrait plutôt mettre fin au capitalisme de connivence qui renforce les positions établies. Enfin, n’oublions pas que les inégalités baissent à l’échelle mondiale grâce au capitalisme et que le monde va globalement mieux depuis 30 ans suite à l’intégration de l’Asie dans les échanges mondiaux.

A droite, ce que voit Piketty. A gauche, ce qui se passe à l’échelle globale (The Economist)

Crédits photo : Businessweek, The Economist

Aucun commentaire.