L’Europe au banc des accusés

Fondapol | 21 juin 2014

L’Europe au banc des accusés

L’Europe au banc des accusés

Catherine Chatignoux, Renaud Honoré, L’Europe au banc des accusés, Plon, 204 pages, 14,90€

Qu’il s’agisse d’un véritable désaveu pour l’Europe ou d’un vote contestataire, les Européens ne peuvent qu’être déçus du Bruxelles-bashing ambiant. C’est le parti pris de Catherine Chatignoux et Renaud Honoré, journalistes chargé de l’Union européenne pour Les Echos, qui dans L’Europe au banc des accusés répondent aux accusations les plus régulièrement formulées contre l’Europe.

Europe : le bouc-émissaire idéal

Il est vrai que taper sur l’Europe est une tactique politicienne facile. Sorte de bouc émissaire responsable de tous les maux, le démantèlement de l’UE serait donc le remède le plus efficace pour retrouver la prospérité, le plein emploi et la sécurité. Rien de plus simple donc, comme les rappellent les auteurs, pour certains responsables politiques de faire fi de la présomption d’innocence et de juger l’Union européenne coupable de notre quotidien. Cela permet notamment de se défausser de sa propre responsabilité.

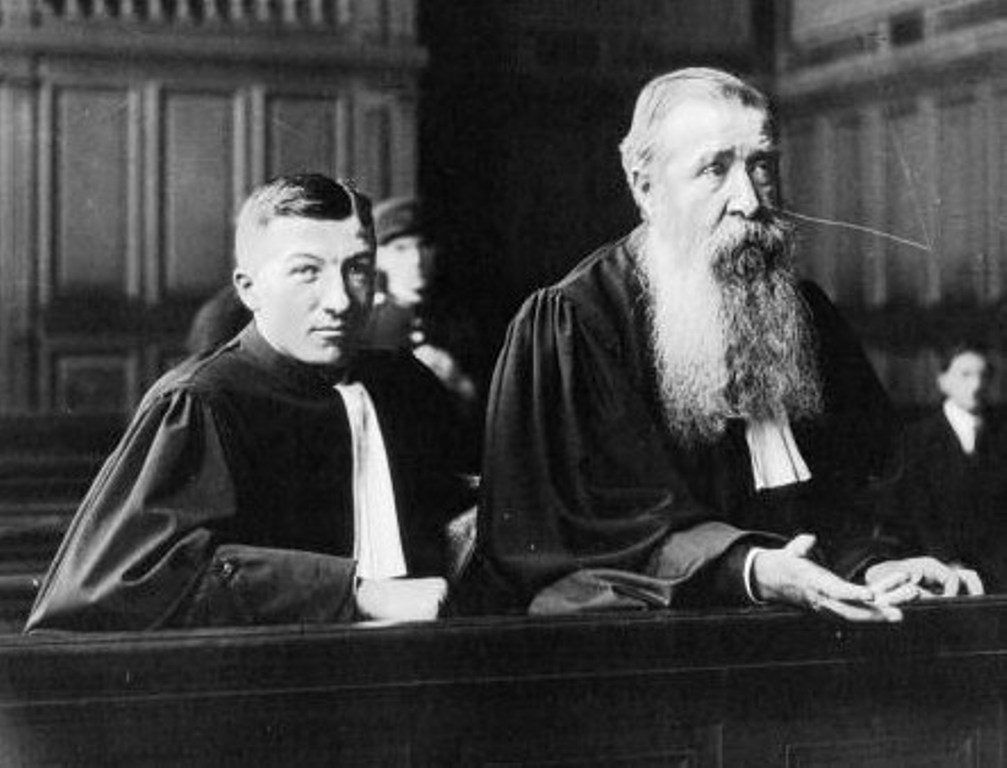

Les auteurs se proposent au contraire de livrer un regard objectif, raisonné et empirique sur l’Europe. Ils mettent à l’épreuve des faits les accusations les plus courantes portées contre l’Union européenne. Pour parfaitement coller à la réalité du battage médiatico-politique, l’ouvrage est présenté comme un procès. L’U.E s’assoit dans le box des accusés et le procureur lui dresse ses chefs d’inculpation. Accusez, levez-vous ! Mais Catherine Chatignoux et Renaud Honoré entendent bien y répondre point par point.

L’Europe serait avant tout un déni de démocratie, dans lequel le pouvoir est aux mains de technocrates bruxellois parlant le « globbish », un sabir fait d’anglais approximatif et de mots empruntés aux divers vocabulaires des Etats Membres. Saviez-vous qu’en langage européen, lorsque l’on négocie pour faire converger trois directives on parle de « trilogue » ? Le procès commence mal et l’accusation marque tout de suite des points. Mais la défense d’arguer que ci certes le dialogue est complexe, le jargon européen et ses acronymes sont avant tout l’illustration du procédé démocratique et de la discussion entre de nombreux représentants de pays différents au sein d’une institution soucieuse de donner la parole à tous et de contrebalancer les pouvoirs. Catherine Chatignoux et Renaud Honoré soulignent au passage l’efficacité de la Vème république française, avec son chef qui (parfois) trace le cap et dispose du parlement comme d’une armée à son service. Mais le Président français, au contraire de son homologue européen est élu au suffrage universel direct, ce qui lui confère une légitimité. Changer le mode d’élection des dirigeants européens pourrait être une piste pour rendre « plus démocratique » l’Union européenne.

Autre grief fréquent, quoi que par définition irrecevable car les compétences nationales ont été léguées volontairement à l’UE, l’Europe se mêlerait de ce qui ne la regarderait pas. Les auteurs s’attachent à tordre le cou à une idée reçue : la législation européenne ne représente pas 80% du droit en vigueur dans les Etats Membres. C’est une légende urbaine qui puise sa source dans un discours de Jacques Delors, lorsque celui-ci se prenait à rêver d’une Europe aux compétences élargies. Dans les faits, le droit européen ne représente que 20% des législations nationales. Si l’on s’intéresse à la production législative européenne, mieux veut plutôt évoquer les sujets que l’Europe traite (par exemple la réglementation de la consommation d’eau des WC) et se demander pourquoi elle ne traite pas de choses qui paraissent plus importantes en temps de crise économique. Mais là aussi, l’accusée fait ce qu’elle peut, avec les moyens qui lui sont données et les compétences qui lui sont léguées. Les auteurs évoquent aussi l’hypocrisie des « responsables » politiques, comme ce ministre français des transports, pourtant encarté au Parti Communiste, qui accepte l’ouverture à la concurrence dans le rail français en 2001, pour ensuite s’en laver les mains et accuser Bruxelles. Et si c’était à la politique politicienne de bas étage et à la malhonnêteté intellectuelle d’être au banc des accusés ?

Alors que la défense semble marquer des points, l’accusation sort un argument de choc qui va faire basculer le procès : l’échec de l’Euro. Pourtant c’est une accusation rapide. L’Euro est devenu la deuxième réserve monétaire du monde après le dollar, et il est facile d’imaginer le sort funeste sur le marché des changes qui aurait été réservé à la drachme grecque ou aux pesetas espagnoles lors de la crise des dettes souveraines de 2011. L’Euro a permis une relative stabilité économique et a permis d’aider les Etats en difficulté. Avec des monnaies nationales, la Grèce, l’Espagne ou encore le Portugal aurait certainement dû faire défaut sur leurs bons du trésor, avec des conséquences dramatiques sur l’économie mondiale. Et le retour aux monnaies nationales aurait un effet similaire : leur très probable dévaluation rendrait impossible le remboursement de dettes préalablement contractées en monnaie unique. Et puis les auteurs de rappeler que les Etats ont abandonné leur compétence monétaire à la BCE tout en conservant une souveraineté budgétaire… avec laquelle ils font n’importe quoi à part peut-être en Allemagne. Il faut le reconnaitre, l’introduction de l’Euro a sans doute été bâclée avant l’acceptation de pays n’ayant pas tout le même degré de développement économique. Mais malgré tout, l’Euro a tenu bon.

Dans une accusation similaire, on reproche à l’Union européenne son « tout libéral ». Certes, le traité de Rome a été écrit par des libéraux, dans le contexte post Seconde Guerre mondiale que l’on imagine. Mais comme le rappelle Sylvie Goulard, députée européenne, « il n’y a pas eu de contre-offre politique quand 14 des 15 Etats Membres de l’UE étaient gouvernés par la gauche en 1999-2000 ». Pour mémoire, à cette époque, l’hypocrite Jean Luc Mélenchon était ministre délégué à l’Enseignement professionnel dans le gouvernement français. Et les auteurs de rappeler que la lutte contre les cartels et les ententes anti concurrentielles profitent avant tout au consommateur européen. Catherine Chatignoux et Renaud Honoré soulignent même qu’en Allemagne, les positions pro concurrences sont considérées comme « de gauche » ! Il convient aussi de noter que le centre de gravité politique français est bien plus à gauche que la majorité des autres pays de l’Union, ce qui influence nécessairement la perception hexagonale des activités de l’UE. Finalement, cette Europe « libérale », n’est qu’un gros mot que pour une poignée… de français.

Autre accusation dans cette suite de griefs s’enchainant dans un ordre logique, l’Europe ne se préoccupe pas de ses citoyens. Après tout, le chômage est élevé et la baisse des prix du rail pourtant promise maintes fois par l’ouverture de la concurrence se fait attendre. Mais les Européens tirent-ils tout l’avantage qu’ils pourraient de l’Europe ? Par exemple, seulement 3% des citoyens européens travaillent dans un pays différent du leur alors que la libre circulation des biens et des personnes est un principe cardinal de l’Union. Lorsque l’on sait que cette faible mobilité des travailleurs est source de chômage, ce chiffre est éloquent. Similairement, les Européens continuent de faire leur shopping de biens électro ménagers dans leur pays d’origine, quand on connait les écarts de prix d’un Etat membre à un autre. Et on s’étonne que la convergence des prix promise n’ait pas lieu ? Encore faut-il que les consommateurs jouent le jeu ! De manière similaire, c’est aux entreprises locales de s’ouvrir au marché européen : les retombées en termes de business ne peuvent être que positives.

Europe prisonnière de lobbies, victime de la mondialisation, à la construction bâclée et dirigée par des incompétents, la liste des griefs est encore longue. Le lecteur curieux de connaitre l’épilogue du procès trouvera son bonheur dans l’Europe au banc des accusés. L’ouvrage n’est pas un plaidoyer aveuglement pro-européen. Il s’agit avant tout de rétablir des vérités, de ne pas cautionner les accusations trop rapides mais d’en reconnaitre les fondements avant de démontrer que les coupables ne sont souvent pas ceux auxquels nous pensons en premier (euro, technocrates, Commission etc.). Au lendemain d’élections européennes, marquées par l’abstention et la progression des partis populistes, L’Europe au banc des accusés permet de mieux cerner les nombreux enjeux aux nous serons confrontés, avec un zest d’humour et de métaphores potaches… mais aussi avec une bonne dose d’honnêteté.

Julien Barlan

Crédit photo : Lionel76

Aucun commentaire.