L’image d’Épinal des salons du XVIIIe siècle

Jean Sénié | 08 novembre 2014

L’image d’Épinal des salons du XVIIIe siècle

L’image d’Épinal des salons du XVIIIe siècle

Par Jean Senié

Le XVIIIe siècle continue de fasciner les contemporains grâce à une légende dorée. C’est la période où règnent en maître l’ « âge de la conversation »[1] et l’ « esprit de conversation »[2]. On comprend ainsi aisément qu’Anne-Marie Lugan Dardigna ait pu être fascinée par cette époque dans son dernier livre, Ces Dames au salon. Féminisme et fêtes galantes au XVIIIe siècle[3]. Pour autant, malgré une vision sympathique de ces salons et du rôle des femmes, le livre dresse un tableau fort lointain de celui que nous permet d’apercevoir la recherche historique.

Les femmes et les salons, un combat commun

La thèse de l’auteur peut être résumée succinctement de la façon suivante : le combat des femmes à la fin de l’Ancien Régime a consisté à lutter pour affirmer leur participation au savoir. Elle établit ainsi une généalogie allant des premiers salons organisés par les Précieuses à la toute fin du règne de Louis XIII jusqu’aux salons qui se tiennent sous la Révolution française. Comme elle le dit dans un langage psychanalytique, « le refus d’instruction égale des garçons de même que le refus du droit de vote constituent un déni d’humanité à l’endroit du féminin qui ne relève pas de la raison mais de la croyance, au sens où elle est soumission au grand Autre archaïque de l’instance surmoïque »[4].

L’analyse qu’elle fait des salons est ainsi celle d’une instance qui est censée permettre aux femmes de sortir de la condition à laquelle la société les astreint, celle de figure maternelle. Le désir de savoir revêt, selon Anne-Marie Lugan Dardigna, un double enjeu puisqu’il est l’entrée dans un monde d’ordinaire réservé aux hommes – entrée qui généralement se paie du prix de la sexualité féminine – mais aussi la tentative d’établir une égalité entre les femmes et les hommes sur le plan du savoir. La figure exceptionnelle de Madame du Châtelet, par sa tentative de mener de front ses recherches scientifiques et celle d’assouvir ses désirs constitue une exception venant renforcer la norme que l’auteur semble apercevoir dans la société des salons.

Une analyse anachronique

Le premier reproche qui saute aux yeux du lecteur dès que son regard se porte sur l’appareil critique ou sur la bibliographie est l’absence de titre qui aurait permis à l’auteur d’éviter de tomber dans le piège de l’image d’Epinal. L’ouvrage fondamental d’Antoine Lilti, Le monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, en est absent. Pourtant il aurait permis d’éviter l’énumération d’un certain nombre de clichés. Ainsi, ces salons ne sont pas des lieux d’expression de l’opinion publique critique, sorte d’anti-chambre de l’Encyclopédie, mais avant tout des espaces mondains comme Anne-Marie Lugan Dardigna le perçoit dans son évocation du salon de Madame du Deffand[5]. Il aurait pourtant fallu voir qu’il s’agit là de la norme. Elle aurait pu aussi insister davantage qu’elle ne l’a fait sur le rôle des intrigues au sein de ces salons. Cela lui aurait permis d’éviter l’opposition binaire entre Cour et salons, qui apparaît aujourd’hui dépassée. On peut aussi déplorer l’absence des articles d’Olivier Blanc et de Steven D. Kale[6], ainsi que du livre de ce dernier[7].

D’une manière plus générale, les sources de l’auteur sont la plupart du temps de seconde ou de troisième main ce qui peut expliquer la présence de ces généralités et des stéréotypes qui émaillent la lecture. Il semble problématique de réaliser une histoire qui ne prend pas en compte les recherches récentes sous peine de se heurter à la critique. Globalement, ce livre illustre une fascination récurrente dans le débat public, pour le XVIIIe siècle, caractérisé comme un âge d’or de la sociabilité française.

L’auteur peut se montrer critique avec les salons dans leur négation du féminisme et leur assignation de la femme à un rôle maternel avec pour seule porte de sortie une participation au pouvoir phallique, elle passe néanmoins à côté des enjeux constitutifs de la mondanité. C’est d’autant plus dommageable que la question de l’expression de formes de revendications féminines dans les salons mériterait un traitement approfondi et renouvelé.

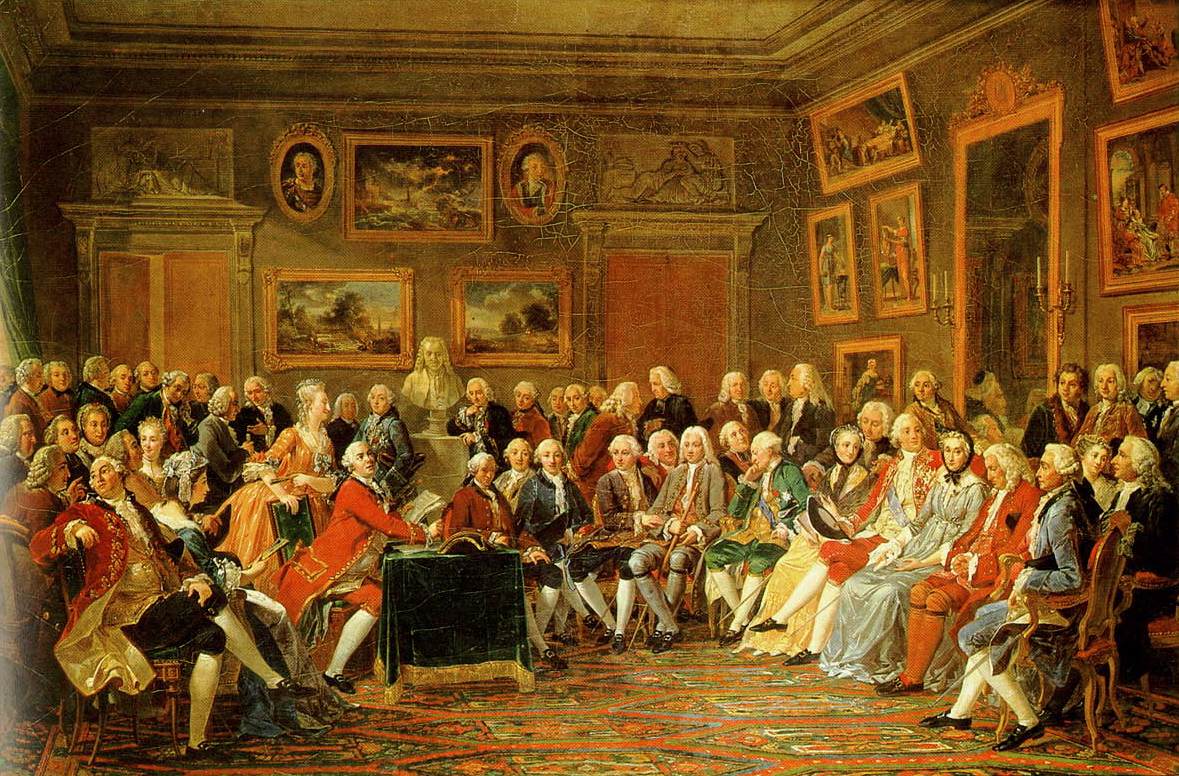

Crédit photo :

[1] Benedetta Craveri, L’Âge de la conversation (éd. originale La civilità della conversazione), Trad. de l’italien par Éliane Deschamps-Pria, Paris, Gallimard, 2002.

[2] Chantal Thomas, L’esprit de conversation, Paris, Payot, 2011.

[3] Anne-Marie Lugan Dardigna, Ces Dames au salon. Féminisme et fêtes galantes au XVIIIe siècle, Paris, Odile Jacob, 2014.

[4] Ibid., p. 166.

[5] Anne-Marie Lugan Dardigna, Ces Dames au salon. Féminisme et fêtes galantes au XVIIIe siècle, Paris, Odile Jacob, 2014, p. 78-79.

[6] Olivier Blanc, «Cercles politiques et “salons” du début de la révolution (1789-1795)», dans Annales historiques de la Révolution française, n° 344, Paris, Armand Colin, 2006, pp. 63-92. ; Steven D. Kale, « Women, the Public Sphere, and the Persistence of Salons », in French Historical Studies, Vol. 25, n° 1, hiver 2002, pp. 115-148. Id., « Women, Salons, and the State in the Aftermath of the French Revolution », in Journal of Women’s History, Vol. 13, n° 4, hiver 2002, pp. 54-80.

[7] Steven D. Kale, French Salons. High Society and Political Sociability from the Old Regime to the Revolution of 1848, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2004.

Aucun commentaire.