Marxisme et religion : la réconciliation ?

Fondapol | 16 mai 2013

Marxisme et religion: la réconciliation ?

Marxisme et religion: la réconciliation ?

La haine de la religion. Comment l’athéisme est devenu l’opium du peuple de gauche, La Découverte, 2013, 150 pp., 10 €

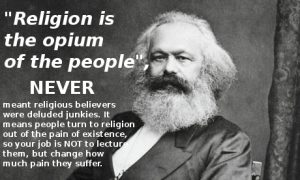

La présentation par le NPA d’une candidate voilée aux élections régionales de 2010 avait entraîné de vives critiques venant de partis traditionnellement démocrates. Aux yeux de l’ancien ministre Laurent Fabius et des députées Aurélie Filippetti et Nadine Morano, entre autres, une candidate d’un parti marxiste ne pouvait pas revendiquer une religion qualifiée par le philosophe allemand « d’opium du peuple ». Pierre Tevanian, philosophe et ancien membre du MRAP, souhaite montrer dans cet ouvrage toute l’hypocrisie de cette accusation en antimarxisme venant de partis non marxistes. Il voit dans ces dénonciations l’expression d’une « haine de la religion » dont ils dévoilent un à un les motifs, dans une démonstration séduisante mais non exempte de biais.

Religion et marxisme ne sont pas antithétiques

L’auteur dénonce la position selon laquelle il est incohérent qu’une candidate voilée représente un parti marxiste.

Pour lui, le marxisme n’exclut pas la religion, du moins comme l’entendent les « néo-convertis » (entendre convertis tardifs). Dans ses développements théoriques, il tient compte du « besoin d’illusion » auquel la religion tente de répondre.

Ainsi, loin de condamner toute religion, le marxisme, par une critique systématique de l’ordre social, politique et économique vise à permettre à l’homme de trouver « sur terre » et non « au ciel » son bonheur afin que de lui-même « il sorte d’une situation qui a besoin d’illusion ». A défaut, loin d’être un instrument pour obtenir la paix sociale, la religion devient matrice « pour un combat actif pour la justice ici-bas ». Davantage, s’attaquer à la religion, c’est s’attaquer à « l’homme concret ».

Le mythe de la cohérence

Selon l’auteur, le marxisme et la pratique religieuse ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Il considère ainsi qu’il est absurde d’attendre d’une personne qui vit sa religion une complète unité de vie, une cohérence parfaite, comme un Michel Onfray. Pour lui, cette cohérence parfaite est un mythe.

Le jeu des intégristes

Davantage, les « antireligieux » visés manqueraient eux-mêmes de cohérence.

Par la virulence de leurs critiques, ils font en fait le jeu des intégristes attachés à une religion patriarcale et manquent donc leur objectif.

Par ailleurs, alors que leur défiance à l’égard de la religion devrait les porter à l’ignorer pour se concentrer sur les problèmes économiques, sociaux, ils la valorisent en l’attaquant de front. Ils donnent à la religion une telle importance qu’ils favorisent un statu quo social favorable à la classe dirigeante réactionnaire et bourgeoise.

Contradiction théorique

Surtout, faire appel à Marx pour condamner la religion est fondamentalement contradictoire.

Le projet d’arracher l’homme « au déterminisme de la religion » donne la priorité à l’émancipation religieuse avant l’émancipation politique à l’inverse de la pensée marxiste.

Cette dénonciation de la religion comme un déterminisme relèvent d’ailleurs de la même vision « essentialiste » que les intégristes. La conception marxiste est au contraire une conception « existentialiste », où « l’homme fait la religion » et non la religion l’homme.

De faux laïcs

Enfin, en réclamant que la religion soit cantonnée à l’espace privé, les antireligieux sous-entendent que l’espace public est le monopole d’un seul groupe social, celui des irreligieux. Cette vision de type « totalitaire » serait contraire au principe de « laïcité », où tous les groupes ont droit de s’exprimer dans l’espace public.

Les motifs de cette haine

Après avoir renvoyé les antireligieux à leurs propres contradictions, l’auteur s’interroge sur les motifs de leur « haine » de la religion, en particulier musulmane. Parmi ces motifs, les deux plus puissants sont selon lui la mauvaise conscience coloniale et l’idéalisme qui imprègne la pensée marxiste contemporaine.

Inconscient historique

Selon l’auteur, le combat antireligieux ne prend pas racine dans le marxisme. Il marque le retour de « cette part honteuse et refoulée de notre histoire » qu’est la colonisation. Il s’apparente aussi au dévoiement du marxisme que fût le moment stalinien. Et l’auteur de rappeler les cérémonies de « dévoilement » de femmes musulmanes dans la Russie antireligieuse de Staline en 1928, ou celles orchestrées par la femme du Maréchal Salan à Alger en 1958 dans une opération de communication politique sur les « bienfaits » de la présence française.

Un dévoiement idéaliste du marxisme

Mais le combat athée contre la religion reflète surtout « une révolution conservatrice dans la marxologie ». Apanage d’une « bourgeoisie éditorialisante », ce marxisme idéaliste antireligieux est en fait l’ultime rempart contre la désillusion d’un monde sans Dieu. Il stimule artificiellement – comme l’opium – le sentiment de participer à un combat généreux pour l’émancipation du genre humain.

Ce combat antireligieux dispense à bon compte ses promoteurs d’envisager les problèmes sociaux dans leur dimension concrète. Ainsi, le mal-être de la gauche actuelle vient du fait qu’elle s’est coupée de la réalité, elle n’est plus assez « matérialiste » aux yeux de l’auteur, c’est-à-dire attachée aux faits, notamment sociologiques, non aux idées.

Une critique séduisante mais parfois biaisée

L’ouvrage offre une critique intéressante des contradictions et hypocrisies de ceux qui haïssent la religion et pointe avec talent le non-sens qui consiste à convoquer le marxisme dans le combat antireligieux.

Pour autant, l’auteur lui-même n’est pas exempt d’incohérence dans ses propos.

Ainsi, tout en revendiquant un retour au « matérialisme », il affiche, dans sa défense de la religion, un idéalisme qui le fait rejoindre les rangs des « conservateurs » marxistes.

Inversement, en l’envisageant d’un point de vue marxiste, l’auteur envisage la religion de façon réductrice.

Ainsi, en affirmant que l’appartenance religieuse n’est que la conséquence du libre arbitre de l’individu il oublie un peu vite la part considérable de la tradition et de l’éducation.

Par ailleurs, si l’auteur considère que, d’un point de vue marxiste, l’idée de Dieu est légitime, il dénonce toute forme d’autorité religieuse. En fait, la religion n’est selon lui qu’une sorte d’anarchisme déiste.

C’est qu’en fait la religion est selon lui vouée à disparaître. L’homme n’est pas un être religieux mais avant tout un agent économique et politique. Dès lors, sa défense de la liberté religieuse paraît bien fragile. Si l’auteur reconnaît à la religion la liberté d’investir l’espace public, cette liberté est conditionnelle car, à terme, il pense sincèrement que la religion tombera d’elle-même faute d’utilité.

Bien qu’il se défende de haïr la religion, l’auteur la considère en fait, tout au long de son ouvrage, avec une condescendante sympathie sans pour autant la comprendre.

François de Laboulaye

Crédit photo : Flickr, David Jackmanson

Aucun commentaire.