« Notre 10 mai » (3) : Le crépuscule d’un mitterrandien

Fondapol | 12 mai 2011

Roland Dumas, Coups et blessures. 50 ans de secrets partagés avec François Mitterrand, Paris, Le Cherche Midi, 2011.

Roland Dumas, Coups et blessures. 50 ans de secrets partagés avec François Mitterrand, Paris, Le Cherche Midi, 2011.

Le nouveau livre de Roland Dumas surprend d’abord agréablement les habitués des mémoires d’hommes politiques. Le ton en est plus volontiers primesautier que convenu. On n’y croise guère de ces sentences dont les dirigeants à la retraite escomptent qu’elles bronzeront leur réputation, puis leur mémoire. L’ancien ministre des Affaires étrangères a certes déjà écrit deux volumes de souvenirs, dans lesquels il sacrifiait aux canons du genre des mémoires d’Etat[1]. Rien de tel ici. Le style n’impressionne pas, les indiscrétions pleuvent, les jugements sont à l’emporte-pièce. Et l’autojustification guette souvent.

Un portrait pointilliste de François Mitterrand

Roland Dumas éclaire d’un jour assez cru la personnalité de François Mitterrand.

Involontairement ou pas, il montre que l’auteur du Coup d’Etat permanent entretenait autour de lui une véritable cour, avant même sa victoire de 1981. Il révèle aussi que son amitié pour François Mitterrand avait pour socle une expérience commune de la clandestinité, une passion prédatrice des femmes et le goût d’un pouvoir exercé pour lui-même – le pouvoir pour le pouvoir, autre forme d’art pour l’art. Car sur le fond, Roland Dumas a mis longtemps à partager certaines des convictions de Mitterrand, notamment sur la nécessité d’une réconciliation franco-allemande.

Avoir été résistant vaut-il absolution ?

Nul ne songe à contester l’engagement de Roland Dumas dans la Résistance intérieure sous l’Occupation, ni le sacrifice héroïque de son père, qui fut fusillé par les Allemands le 26 mars 1944. L’ancien ministre des Affaires étrangères ouvre du reste son livre par une évocation émue de ses années de clandestinité. Il y insiste sur sa fidélité à l’engagement politique paternel – à gauche, évidemment. Avec des mots qui touchent. On devine aussi que leur engagement commun dans la Résistance fut pour beaucoup dans l’amitié qui le lia à compter de la fin des années 1950 à François Mitterrand.

Mais que penser de l’attitude d’un homme qui brandit son passé de résistant pour justifier ses errements présents ? Sur ce mode : « ne m’accusez pas de complaisance pour l’extrême-droite, j’ai combattu le nazisme ». Ou pire, lorsqu’il compare presqu’explicitement les résistants de 1940-1944 et les « porteurs de valises » du FLN pendant la guerre d’Algérie à ceux qui, aujourd’hui, défendent toujours Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire et contestent la légitimité de l’élection d’Alassane Ouattara[2]. Comparaison assez indigne, on en conviendra… Avoir été courageux ne garantit pas la respectabilité des choix qu’on effectue par la suite. L’honneur n’est pas donné une fois pour toutes.

Il y a pourtant dans cette attitude de Roland Dumas un élément psychologique qui explique beaucoup du « cynisme » souvent prêté à François Mitterrand. Tous deux semblent avoir considéré qu’ils avaient accompli leur devoir « une fois pour toutes » avant la Libération. Et qu’ils seraient désormais libres d’agir selon une morale strictement personnelle. L’héroïsme aura peut-être joué dans leur vie le rôle d’une absolution donnée pour toujours, à vingt ou vingt-cinq ans.

Un homme de contacts avant tout

Roland Dumas semble ne jamais croire qu’aux contacts interpersonnels. Les groupes, les partis, bref le collectif sont absents de ses mémoires. Le Parti socialiste y est à peine mentionné en tant qu’organisation. En somme, la vie politique se résume, dans Coups et blessures, à une suite de « contacts » pris pour arranger des « coups » ou défendre des causes.

Cette observation a plus de portée qu’il n’y paraît. Nombre d’anciens résistants partageaient en effet cette méfiance pour les logiques partisanes. Dans la clandestinité, ils avaient certes pratiqué la fraternité. Mais c’était une fraternité du petit nombre. Danger oblige, les mouvements de résistance, fussent-ils aussi importants que Défense de la France ou l’Organisation civile et militaire (OCM) ne pouvaient organiser de réunions qu’à quelques-uns. Le quotidien de l’activité résistante était donc fait de contacts discrets et de réunions secrètes de petits groupes : ce mode de fonctionnement, cette sociabilité ont sans doute marqué durablement Roland Dumas… et François Mitterrand.

Emissaire sans état d’âmes

L’ennui, c’est que ce scepticisme à l’égard des logiques collectives et cette foi exclusive dans les contacts interpersonnels peuvent aussi bien conduire à l’héroïsme en tant de guerre qu’au cynisme en temps de paix. Or, Roland Dumas a joué, auprès de François Mitterrand, dès les années 1960, le rôle d’émissaire chargé des missions peu reluisantes.

Il négocia avec Jean-Louis Tixier-Vignancour, candidat de l’extrême-droite, pour obtenir son ralliement à François Mitterrand entre les deux tours de la présidentielle de décembre 1965. Il leva discrètement de l’argent auprès d’amis ou d’anciens clients de son cabinet d’avocat pour financer les campagnes de 1974 ou de 1981. Alors député, il approcha Mouammar Kadhafi peu après l’accession de François Mitterrand à la présidence de la République et se constitua alors un solide réseau de connaissances dans les milieux officiels libyens. Ajoutez à ce cocktail un goût très marqué pour le luxe et vous comprendrez que Roland Dumas ne se déplace plus aujourd’hui sans une aura de souffre…

Pourquoi devient-on ministre ?

Pourquoi François Mitterrand a-t-il fait de Roland Dumas son ministre des Relations extérieures en 1984, alors qu’une partie du Parti socialiste jugeait déjà sévèrement le mode de vie et les fréquentations de l’intéressé ? La réponse doit moins à l’amitié qu’à l’intérêt.

François Mitterrand fut pendant longtemps considéré comme un Atlantiste et comme un ami d’Israël. Il évolua dans les années 1970. Mais les pays arabes restaient assez méfiants à son égard en 1981. Il avait donc besoin de nommer au Quai d’Orsay un homme considéré comme « pro-arabe » en 1981, pour équilibrer son équation personnelle. Claude Cheysson, dont la sympathie pour la cause palestinienne était connue, fit alors son entrée au Quai d’Orsay. Trois ans plus tard, l’équation restait la même. Il fallait éviter de donner aux pays arabes le sentiment que le remplacement de Cheysson traduisait une évolution dans les positions françaises vis-à-vis du monde arabe. Le ministre devait donc avoir la confiance de François Mitterrand et être considéré comme « pro-arabe ». Roland Dumas avait le bon profil.

La misogynie n’est plus ce qu’elle était

Bien des aspects de ces mémoires gagneraient à être développés. On aimerait par exemple avoir le temps de situer précisément Roland Dumas dans l’histoire récente des avocats engagés en politique[3]. Il y figurerait quelque part entre Jean Michard-Pélissier, Georges Kiejman, Robert Badinter et Jean-Louis Borloo. Mais un lecteur contemporain sera surtout frappé par ce qu’écrit Roland Dumas de ses rapports avec les femmes.

Qui oserait en effet afficher aujourd’hui une muflerie aussi achevée que l’ancien ministre quand il parle de son épouse légitime, de ses maîtresses passées ou même de sa fille ? Il pourrait s’agir d’un détail dans un gros livre de 500 pages. Mais il entre peut-être une composante générationnelle dans la complaisance que montre Roland Dumas à détailler ses aventures féminines. On devine aussi que sa complicité avec François Mitterrand était fondée sur une complicité de prédateurs dès qu’une femme entrait en jeu.

Ce type de jugements et de comportements se fondaient sur une vision du monde où la différence des sexes n’était jamais discutée et où il semblait « normal » que les femmes se trouvent en situation d’infériorité dans la société. Plutôt qu’un jugement moral, il faudrait donc porter un jugement historique sur le rapport de Roland Dumas aux femmes : son comportement est irrémédiablement daté.

Le naufragé de la Mitterrandie

Le culte des titres, privilèges et honneurs est très pratiqué en France. Il vaut à Roland Dumas d’être reçu sur les plateaux télévisés, où il donne son avis sur l’état du monde.

Nous aimerions inviter les journalistes à juger ce « client-là » sur pièces et non sur sa biographie : après avoir parcouru ce livre, ils comprendront peut-être que Roland Dumas n’a plus sa place dans des programmes sérieux. Et contacteront leurs collègues des émissions de société pour leur refiler ce homme confit dans ses certitudes.

David Valence

[expand title = « Notes »]

[1] Le fil et la pelote, Paris, Plon, 1998 et Affaires étrangères (1981-1988), Paris, Fayard, 2007

[2] P. 94

[3] Pour une approche historique du sujet, voir Gilles Le Béguec, La République des avocats, Paris, Armand Colin, 2003.

[/expand]

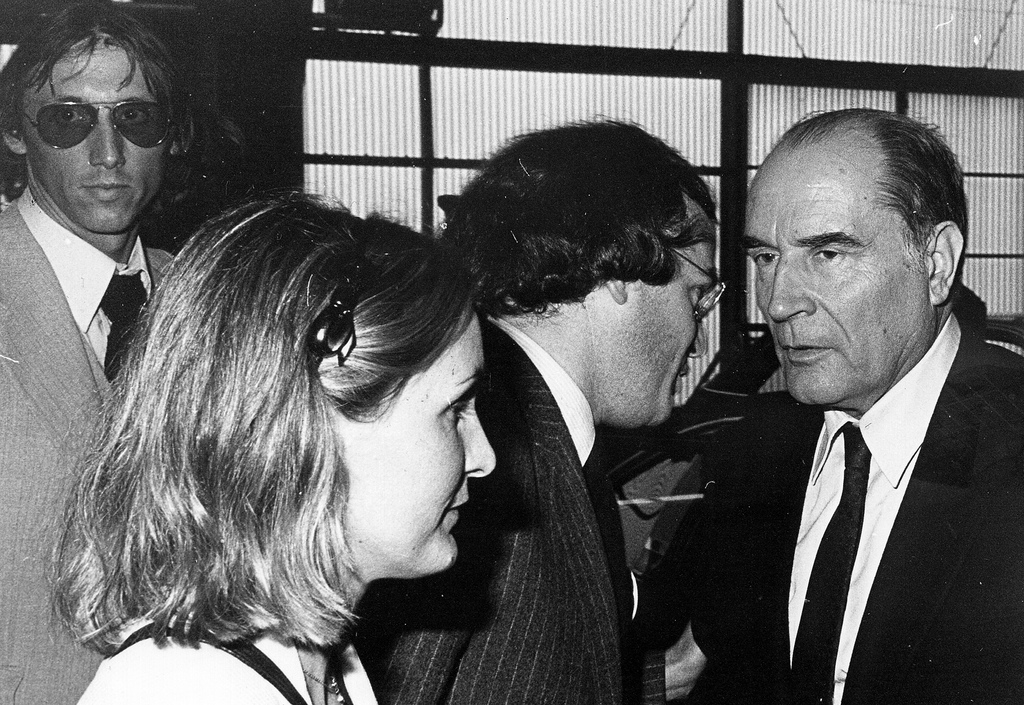

Crédit photo, Flickr: pierret_christian

Aucun commentaire.