Que reste-t-il de la puissance ?

Yves Pozzo di Borgo | 20 mars 2015

Que reste-t-il de la puissance ?

Que reste-t-il de la puissance ?

Par Yves Pozzo di Borgo, sénateur de Paris, président de l’institut Jean Lecanuet

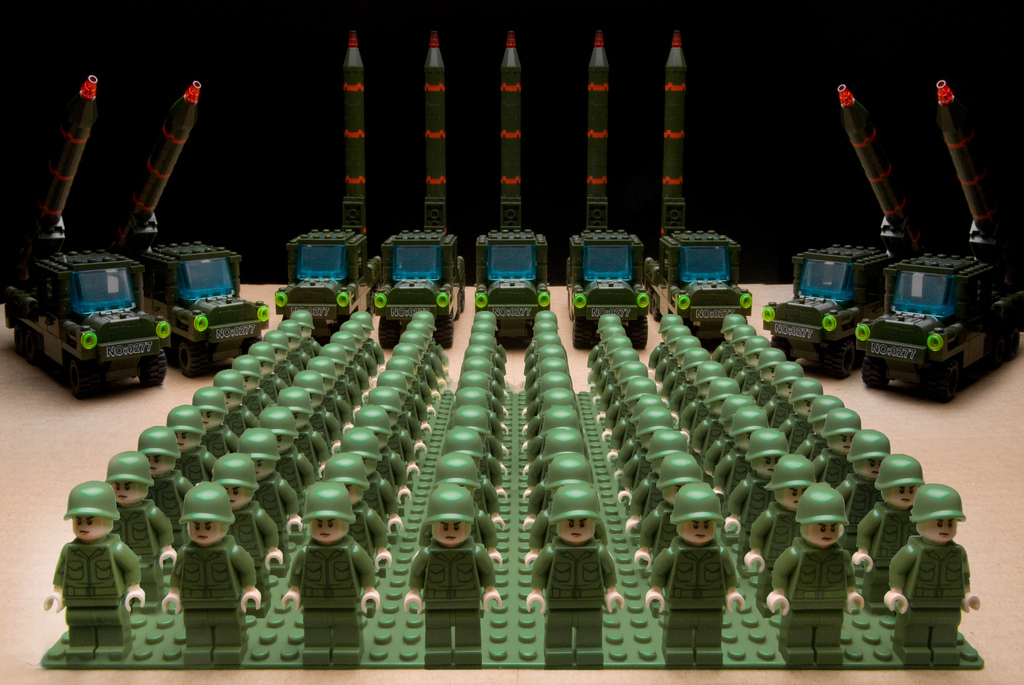

« Le pape, combien de divisions ? » Chacun a en tête cette réplique cinglante et ironique de Staline alors que Churchill s’inquiétait devant lui des libertés religieuses en Europe de l’Est. En ce temps-là, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la puissance était d’abord militaire, avant de devenir très vite presque exclusivement nucléaire. On mesurait la puissance à l’aune du nombre de têtes d’ogives ou de missiles balistiques, de porte-avions ou de sous-marins. Il y avait les « deux superpuissances » et il y avait les autres, condamnés à se soumettre ou à se démettre, à « s’aligner », disait-on.

Un concept en pleine évolution

Aujourd’hui, dans notre XXIème siècle globalisé, la puissance a changé de nature. Elle reste toujours militaire – ne soyons pas naïfs –, mais ne l’est plus exclusivement. Elle devient protéiforme. La capacité de faire « triompher » sa volonté – ce que Max Weber ou Raymond Aron définissaient par puissance – peut emprunter des canaux jusque-là considérés comme secondaires : scientifique et universitaire, culturel et linguistique, économique et financier, technologique et normatif… Chaque État peut, aujourd’hui, rêver, sinon d’intégrer le concert des puissances, à tout le moins de faire entendre sa petite musique sans pour autant posséder l’arme nucléaire, être membre permanent du Conseil de sécurité ou disposer d’un territoire de taille continentale. Les superpuissances ont vécu et l’hyperpuissance américaine, qui prétendait concentrer en une seule main le militaire, le technologique, l’économique et le culturel, aussi. Elle n’aura vécu que ce que vivent les roses tant ses concurrents sont aujourd’hui nombreux.

La Chine est devenue, à la fin de l’année 2014, la première puissance économique du mondeavec 17 400 milliards de dollars de PIB, les pays émergents représentant maintenant plus d’un tiers de la richesse mondiale.

La puissance d’aujourd’hui, ce sont encore – pour combien de temps ? – les états-Unis et les vieilles puissances impériales européennes, mais c’est aussi, à leur manière, le minuscule Qatar qui révolutionne le monde du sport, Singapour qui concentre l’expertise éducative, le hub aérien de Dubaï, l’Islande, îlot stratégique vers l’eldorado Arctique, les États d’Asie centrale, cette autre Asie à l’avenir si prometteur.

On moquait gentiment, il n’y a pas encore si longtemps, l’Allemagne, « nain politique et géant économique », sans voir qu’au XXIème siècle, dans la globalisation, la puissance économique et la bonne santé financière pouvaient remplacer bien des « divisions ». La France s’en aperçoit à ses dépens, faisant contre mauvaise fortune bon cœur de la grandeur retrouvée de son voisin et principal partenaire de l’Union européenne.

Devant ces changements profonds, il a fallu inventer de nouvelles stratégies plus en phase avec les interdépendances des états et trouver des mots nouveaux pour dire et décrire ces attitudes plus consensuelles : « soft power » d’abord, pour caractériser ces nouveaux pouvoirs a-militaires, puis « smart power », comme alliance plus ou moins convaincante du « hard power » et du « soft power ».

Dans les chancelleries diplomatiques des puissances anciennes, le maître-mot est devenu « l’influence ». On impose de moins en moins sa volonté, on influence ! Plus question d’apparaître comme un « monstre froid ». Ainsi, on multiplie les saisons culturelles, on déroule le tapis rouge aux étudiants étrangers, on se dispute l’accueil d’événements sportifs prestigieux, on candidate plus que jamais à l’Exposition universelle. Cela n’empêche pas nos anciennes puissances de multiplier les interventions militaires extérieures aux quatre coins du monde, mais la diplomatie d’influence, exercée en parallèle, rend un peu moins visible, un peu plus acceptable, en somme, l’exercice de la « politique de la canonnière ».

L’arrivée de nouveaux acteurs

Enfin, de nouveaux acteurs, les acteurs non étatiques (les fameux « ANE »), sont venus encore un peu plus bouleverser l’ordre établi. Non seulement la puissance n’est plus le monopole de quelques États, mais elle n’est plus celui des États tout court. La notion de puissance n’est plus consubstantielle à celle d’État. Surfant sur la globalisation et la révolution numérique, une multitude d’acteurs réinventent ou plutôt bouleversent le concept de puissance : les multinationales, lesreligions, les mafias, les ONG, les agences de notation, les moteurs de recherche, les chaînes d’information en continu, etc. Certains sont des acteurs historiques, comme les mafias, mais ont revu leurs champs d’intervention (les contrefaçons de médicaments ou les paris sportifs), d’autres sont plus récents et s’attaquent aux états les plus faibles, comme Daesh.

Prenons garde néanmoins de ne pas trop surestimer le concept d’ANE et de « désacraliser » trop rapidement l’ État. Car, derrière l’acronyme, se cachent, en vérité, une multitude d’acteurs aux intérêts divergents, voire opposés. Si certains sont bel et bien des prédateurs pour les états, d’autres peuvent en être, au contraire, d’utiles renforts, comme nombre d’ONG. Il reste que le danger pour les états est bien réel et, par la magie d’Internet et des réseaux sociaux, même un acteur isolé, inconnu, impécunieux (comme les « lanceurs d’alerte » Julien Assange ou Edgar Snowden), peut causer, en quelques secondes, des dommages très sérieux aux États les plus puissants.

Dans ce paysage si changeant et si difficile à maîtriser, devant des menaces aussi imprévisibles qu’inédites, tous nos schémas anciens sont à revisiter et à reconstruire. Même la dissuasion nucléaire semble devenue un bouclier bien fragile. Que peut-elle face à un 11 septembre 2011 ? Que peut-elle face à un 7 janvier 2015 ?

L’Europe, elle-même, est devenue un horizon de puissance bien incertain. Si bien que ses ennemis de l’intérieur – on le voit élection nationale après élection nationale – sont presque devenus plus nombreux que ceux de l’extérieur. Et, pourtant, elle reste notre horizon indépassable. Quelle autre solution que l’Europe pour nous, Français, si nous voulons rester une puissance et garder une influence ?

Crédit photo : Eric Constantineau

Visiter le site de l’institut Jean Lecanuet et de France Forum.

Aucun commentaire.