Retour de bâton pour la « révolution bolivarienne »

Fondapol | 09 juillet 2014

Retour de bâton pour la « révolution bolivarienne »

Retour de bâton pour la « révolution bolivarienne »

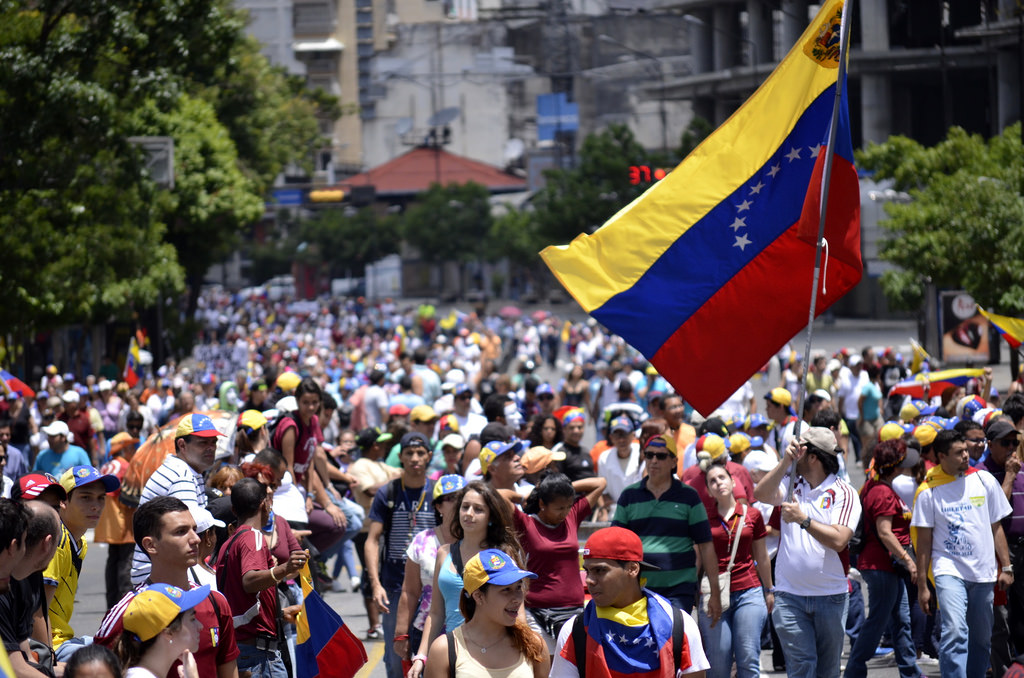

Au Venezuela, on a fait le deuil de Chavez. Plus d’un an après la mort de celui qui dirigea le pays durant 14 ans, Nicolas Maduro, son successeur, s’emploie à combler le vide. La tâche n’est pas évidente pour le nouvel homme fort, héritier du chavisme, qui doit faire face à une opposition grandissante sur fond de crise économique.

Un pays en manque de tout

42 morts, c’est le bilan des manifestations qui ont agité le pays depuis février[1]. A l’origine de ces mouvements sociaux, un quotidien marqué par de multiples pénuries et un pouvoir d’achat en chute libre.

Cela fait maintenant deux mois que la population fait usage de tickets de rationnement pour les produits de première nécessité comme le lait, la farine ou l’huile[2]. Les journaux doivent diminuer leurs tirages, à défaut de quantités suffisantes de papier. Au total ce sont 28,3 % des biens de consommation, à la fin 2013, qui étaient absents des rayons, selon l’indice de pénurie de la Banque centrale[3]. Et ce chiffre est probablement supérieur aujourd’hui, car la Banque centrale refuse désormais de les publier[4].

Et de dollars avant tout

Cette situation est le résultat d’une autre pénurie, celle du dollar. Elle est engendrée par le déséquilibre de la balance commerciale[5], qui penche largement du côté des importations, et par une distorsion entre le taux de change officiel de la monnaie et son taux réel. Le premier, réservé à l’importation des produits alimentaires et des médicaments, est de 6,9 bolivars pour 1 dollar[6]. Mais il s’élève à 71 bolivars pour 1 dollar sur le marché parallèle.

La difficulté des entreprises à se procurer des devises fait grimper les prix des biens importés, or le Venezuela importe 70 % de ses biens de consommation. Atteignant les 60 % sur l’année l’inflation enregistre, par ailleurs, la progression la plus rapide au monde[7].

Conséquence directe de ce dérèglement, le marché noir ne connaît pas la crise. La clientèle étrangère, sommée de régler en dollars, fournit les commerçants des villes portuaires en billets verts, échangés par la suite au prix d’or. Une prostituée peut gagner en une heure l’équivalent du revenu minimum mensuel. Une société à deux vitesses voit progressivement le jour, séparant ceux ayant accès à la monnaie américaine des autres. D’autant plus que l’on ne trouve pas que des dollars dans l’économie souterraine : on peut trouver sur les marchés parallèles, à un tarif plus élevé, tout ce qui fait défaut ailleurs[8]. Tout cela ne fait qu’amplifier le caractère duel de la société.

Chavez au pays de l’or noir

Comment l’économie du pays a-t-elle pu connaître une telle dégradation ? Les origines du mal sont évidemment lointaines, et remontent à la découverte de l’or noir sur le territoire, en 1930. Depuis lors le Venezuela n’a guère cherché à diversifier son appareil productif. La nationalisation de l’entreprise pétrolière PDVSA[9], en 1975[10], n’a pas encouragé les investissements et la productivité dont elle aurait besoin.

L’avènement de la « révolution bolivarienne », en 1999, n’a pas arrangé les affaires du Venezuela. Malgré le poids économique qu’Hugo Chavez accorde au secteur pétrolier, le nombre de barils produits a chuté de 3,1 millions à 2,4 millions sous sa présidence[11].

Les succès du bilan social d’el comandante sont, certes, très encourageants. On peut citer la réduction de moitié de l’extrême pauvreté entre 1999 et 2013[12], la baisse de l’analphabétisme, qui est passé de 9,1 % à 4,9 %, ou encore la multiplication par trois du PIB[13].

Mais ces nombreuses mesures ont été très largement financées par PDVSA. A tel point que cette dernière finançait la moitié des dépenses publiques, et la totalité des politiques sociales mises en place par Chavez. La dépendance du pays à l’égard des revenus pétroliers ne s’est donc pas affaiblie, et le secteur réalise plus de 96 % des recettes d’exportations. C’est la raison pour laquelle la balance commerciale est, aujourd’hui, très déséquilibrée.

Pour couronner le tout, la mise à contribution de PDVSA n’a pas empêché la dette publique de grimper. Hugo Chavez, clientéliste de renom, avait pour habitude de lancer ses « misiones » à l’approche des élections[14], contribuant à la multiplication par dix de la dette depuis 2003[15]. A sa mort, le déficit budgétaire annuel atteint également les 20 % du PIB.

Comment le président a-t-il continué à financer de si coûteuses mesures ? En faisant tourner la planche à billets, dans l’espoir de limiter l’endettement de l’Etat. Cinq dévaluations ont été ainsi opérées en 9 ans, accélérant l’envolée de l’inflation. Cette dernière fut alimentée, de surcroît, par l’explosion de la demande, issue de l’amélioration du niveau de vie et de l’augmentation du salaire minimum. Entre 1999 et 2013, il est passé de 120 à 2047 bolivars par mois (soit 250 euros).

Maduro entre deux chaises

Le nouvel homme fort de Caracas doit maintenant faire face à un véritable dilemme. Tout en se présentant comme le digne héritier de la « révolution bolivarienne », il doit préserver un réalisme économique nécessaire au redressement du pays. D’autant plus que Maduro n’est pas Chavez : bénéficiant d’une (trop) courte victoire aux présidentielles, son manque de légitimité et de charisme restreignent sa marge de manœuvre.

Maduro mène ainsi une politique de double jeu, allant d’une énième augmentation de 30 % du salaire minimum[16] à un assouplissement du contrôle des changes, jusque-là trop rigide pour permettre aux entreprises de s’en procurer. De nouveaux crédits devraient aussi être accordés aux entreprises. Le président a bien conscience du problème que constitue la dépendance au pétrole. Mais ne devrait-il pas encourager l’offre, afin de palier aux pénuries, avant de renforcer la demande ?

Le vide laissé par el comandante a précipité le pays dans une crise sociale, économique mais aussi politique. La majorité ne fait plus front uni face aux contestations populaires, et Maduro s’enlise dans une attitude répressive systématique (voire paranoïaque)[17]. Pour preuve, arrestations et tortures deviennent monnaie courante. Bien plus que le papier toilette.

Par Léna Discala et Guillaume Brisset

Crédit: CarlosDiazME

[1] Patrick Bèle : « Venezuela : Craquements au PSUV, le parti Chaviste », Blog Le figaro, 25/06/14

[2] Patrick Bèle : « le gouvernement vénézuélien désemparé face aux pénuries récurrentes », Blog Le figaro, 31/03/14

[3] Marie Delcas : « Au Venezuela, pénurie et petits trafics en série », Le Monde, 12/03/14

[4] “Venezuela, l’inflation dépasse les 60%”, Le Figaro, 13/06/14

[5] Marie Delcas, « Au Venezuela, la « nouvelle étape économique » voulue par Nicolas Maduro reste à être mise en oeuvre », Le Monde, 28/04/2014

[6] Anatoly Kurmanaev : « Venezuela’s prostitutes cash in as currency traders », Bloomberg Businessweek, 19/06/14

[7] “Venezuela, l’inflation dépasse les 60%”, Le Figaro, 13/06/14

[8] Anatoly Kurmanaev : « Venezuela’s prostitutes cash in as currency traders », Bloomberg Businessweek, 19/06/14

[9] Petroleos de Venezuela S.A

[10]Paulo A. Paranagua, « Hugo Chavez a fait du Venezuela une puissance aux pieds d’argile », Blog Le Monde America latina, 25/08/2012

[11] Eric Le Boucher, « Comment Chavez a ruiné le Venezuela », Slate.fr, 06/03/2013

[12] Emilie Lévêque, « Venezuela : la « révolution bolivarienne » de Chavez a-t-elle porté ses fruits ? », L’expansion.com, 07/10/2012

[13] Gaétan Supertino, « Dans quel état Chavez laisse-t-il le pays ? », Europe 1, 06/03/2013

[14] Sophie Béric, « Triste bilan pour Chavez », Les Echos, 06/03/2013

[15] Salomé Legrand, « Chavez laisse un pays dangereusement dépendant du pétrole », Francetvinfo, 07/03/2013

[16] « Le salaire minimum augmenté de 30 % au Venezuela », Le Monde, 30/04/2014

[17] Paulo A. Paranagua , Au Venezuela, les épouses des maires emprisonnés ont été plébiscitées par les électeurs », Blog Le Monde America latina, 26/05/2014

Aucun commentaire.