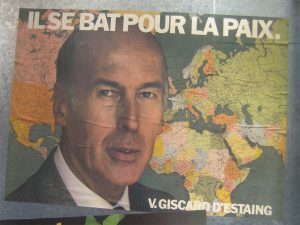

Valéry Giscard d’Estaing, splendeurs et misères

Fondapol | 19 octobre 2014

Mathias Bernard, Valéry Giscard d’Estaing – Les Ambitions déçues, Armand Colin, 488 pages, 2014. 23,90€

Mathias Bernard, Valéry Giscard d’Estaing – Les Ambitions déçues, Armand Colin, 488 pages, 2014. 23,90€

Par @JeanSénié

Mathias Bernard signe la première biographie écrite par un historien de Valéry Giscard d’Estaing[1]. Sans omettre le récit de l’ascension de Giscard jusqu’à la mandature suprême puis la chute qui s’en est suivi, l’auteur prend en compte la suite de son action politique ainsi que ses incursions dans le monde des lettres[2]. C’est ainsi cinquante ans de vie politique française qui sont évoqués dans l’ouvrage. Comme le dit Mathias Bernard « une biographie historique suppose de mettre en relation le parcours d’un individu avec l’environnement social, politique et culturel dans lequel il a inscrit son action »[3].

Un libéral, progressiste et européen

Sans refaire le bilan du mandat présidentiel, qui a déjà été en parti dressé[4], il n’est pas inutile de revenir sur certaines réalisations de l’homme politique.

- Il a d’abord contribué à rénover le courant des modérés et des libéraux au sein de la droite française en permettant aux indépendants et aux centriste de réaliser une mise à jour idéologique. En ce sens le centre-droit français s’inscrit en grande partie dans la continuité du message giscardien tel qu’il a été formulé pendant la campagne de 1974, celui d’un « humanisme libéral »

- Cela passe aussi par une acceptation des institutions de la Ve République par les centristes et les libéraux. En cela, il a contribué à ancrer la Ve République dans les mœurs.

- Il a toujours défendu une libéralisation progressive de la société française. Cela veut dire qu’il a défendu une « modernisation résolue mais progressive de la société française ». Cette volonté est passé dans son septennat par la mise « en œuvre [d’]une politique d’innovation industrielle, tout en intégrant à l’action publique de nouvelles problématiques comme le cadre de vie, l’environnement, le patrimoine »[5]. A côté de cela, il convient de rappeler pour mémoire les emblématiques réformes que sont le droit de vote à 18 ans ou encore la dépénalisation de l’avortement et l’encadrement légal de l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

- Enfin il a été dans sa vie un Européen convaincu. Ces actions en faveur d’une Europe plus politique en témoignent. A la fin de sa vie, l’échec du projet de Constitution européenne qu’il avait défendu le rend non moins fervent dans sa défense de l’Europe mais contribue à lui faire adopter un regard plus critique sur la construction européenne[6]. Celui qui a atteint pour certains le statut de « père de l’Europe » à la suite des Robert Schuman, Henri Spaak et autres Jean Monnet, déplore le déficit d’Europe politique. Cela ne veut d’ailleurs pas pour autant dire qu’il est un partisan d’une Europe fédérale qui ferait fie des nations.

A travers ces quelques exemples, il est visible que Valéry Giscard d’Estaing a constitué une synthèse qui informe encore aujourd’hui une partie de la droite française. C’est, par ailleurs, un défenseur du libéralisme en politique qui, s’il ne l’a pas appliqué avec suffisamment de conséquence pendant sa présidence, a constitué pour lui à partir des années 1980 le cœur idéologique de son argumentation[7].

Les raisons de l’échec

La carrière de Valéry Giscard d’Estaing se décompose en deux temps. Le premier consiste en son irrésistible ascension à la présidence de la République qu’il occupe entre 1974 et 1981. Le second est celui où il reprend son bâton de pèlerin après la défaite de mai 1981 et correspond au moment des déceptions.

La lecture du livre de Mathias Bernard permet de mieux saisir les raisons de cette dichotomie ainsi que les causes profondes des échecs. Il y a tout d’abord un tropisme psychologique à l’isolement. Sans faire de la psychologie de bas étage, l’enfance, la formation et les pratiques de sociabilité de Valéry Giscard d’Estaing trahisse un goût pour l’isolement. Ce dernier se retrouve d’ailleurs entre 1988 et 1996 quand Giscard est le président de l’UDF, formation qu’il ne parvient pas à fédérer. Au niveau politique, il est indéniable qu’il n’y a pas eu de formation d’un parti giscardien qui aurait défendu l’action de son chef. C’est d’ailleurs une partie du drame du giscardisme que de rester dans le domaine des idées et de souffrir d’un manque de structuration pratique dans le champ politique.

Une autre raison avancée par l’auteur des échecs qu’a pu rencontrer Giscard à partir de 1976 et surtout de 1978 est le changement de période. En effet, Giscard a grandi et s’est formé lors des « Trente Glorieuses ». Mathias Bernard note avec justesse que les « faiblesses personnelles n’expliquent pas à elles seules les déceptions de Giscard qui sont étroitement liées au contexte historique. Jusqu’à son élection précoce à la présidence de la République, cet héritier de la grande bourgeoisie libérale née au XIXe siècle a su proposer aux Français une image, une action et un projet qui leur correspondaient. La France de Giscard c’est celle des Trente Glorieuses […].Mais ce modèle s’effrite au moment où il arrive au pouvoir. Au cours du dernier quart du XXe siècle, la crise économique fait apparaître le spectre de la récession et de la désindustrialisation, la population française vieillit, les aspirations émancipatrices sont combattues par les progrès de l’idéologie sécuritaire et l’optimisme progressiste cède le pas à la tentation du repli sur soi »[8]. Ces difficultés, auxquels il n’est pas le seul à avoir du mal à s’adapter, sont l’origine de cette image datée qui a fait le miel des satiristes et autres humoristes.

Un injuste oubli ?

Le livre de Mathias Bernard traite aussi des questions controversées comme l’affaire des diamants de Bokassa ou encore le tropisme pour les chasses en Afrique du président. Il aborde aussi de manière subtile la carrière littéraire de Valéry Giscard d’Estaing qui, si elle a souvent été moquée, mérite néanmoins que l’on s’y attarde, ne serait-ce que pour ce qu’elle révèle à propos du personnage.

En un mot, ce livre, s’il ne vient pas réparer un oubli, constitue un apport indispensable pour tout citoyen intéressé par la vie politique des cinquante dernières années. Il montre aussi l’impossible consensus que Giscard a essayé de dresser autour de lui. A cet égard on peut formuler l’hypothèse que s’est par défaut et non par excès de libéralisme qu’il a péché comme il l’a d’ailleurs reconnu à mots couverts après son échec à l’élection. C’est un des aspects les plus intéressants de l’ouvrage que de montrer la difficulté à arriver et à garder le pouvoir sur un programme de synthèse libérale et en ce sens cette lecture ouvre sur une méditation.

Crédits photo : Sylke Ibach

[1] BERNARD Mathias, Valéry Giscard d’Estaing. Les ambitions déçues, Paris,Armand Colin, 2014.

[2] Ibid., p. 8-9.

[3] Ibid., p. 10.

[4] VALANCE Georges, VGE, une vie, Flammarion, 2011 ; BERSTEIN Serge, REMOND René et SIRINELLI Jean-François (dirs.), Les années Giscard. Institutions et pratiques politiques 1974-1978, Paris, Fayard, 2003. ; BERSTEIN Serge et SIRINELLI Jean-François (dirs.), Les années Giscard. Valéry Giscard d’Estaing et l’Europe 1974-1981, Paris, Armand Colin, 2006. ; BERSTEIN Serge et SIRINELLI Jean-François (dirs.), Les années Giscard. Les réformes de société 1974-1981, Paris, Armand Colin, 2007. ; BERSTEIN Serge, CASANOVA Jean-Claude et SIRINELLI Jean-François (dirs.), Les années Giscard. La politiques économique 1974-1981, Paris, Armand Colin, 2007. ; BERSTEIN Serge et SIRINELLI Jean-François (dirs.), Les années Giscard. Les institutions à l’épreuve 1978-1981, Paris, Armand Colin, 2010.

[5] BERNARD Mathias, Valéry Giscard d’Estaing. Les ambitions déçues, Paris,Armand Colin, 2014, p. 462.

[6] Ibid., p. 418-423.

[7] Ibid., p. 344-345.

[8] Ibid., p. 461.

Aucun commentaire.