La noopolitique : le pouvoir de la connaissance

Introduction

Du pouvoir et du savoir

De la realpolitik

Du grand échiquier, du grand jeu de go, du grand jeu noopolitique

De l’ego des états et des ruses de l’ego

Du stoïcisme d’état : La thérapie de l’âme des états

Le prince noopolitique, ou « where deep thoughts are a duty »

Du positivisme noopolitique

Résumé

La géopolitique est l’interaction du pouvoir et de la terre. La noopolitique est l’interaction du pouvoir et du savoir. Cette interaction est réflexive et disruptive : elle change profondément la géopolitique et l’art de gouverner, car elle s’intéresse à l’art de faire régner le savoir sur le pouvoir, et surtout pas à celui de faire régner le pouvoir sur le savoir, qui est la situation actuelle, et pour laquelle les esprits les plus brillants ont concédé leurs sciences aux États et aux guerres alors qu’ils auraient dû les concéder à l’humanité et à la paix. La noopolitique reconnaît l’existence d’une noosphère, océan de savoirs autour duquel tous les États possèdent un littoral, grâce auquel ils peuvent compenser une défaite dans leur kinésphère, c’est-à-dire la sphère de leur liberté de mouvement.

Ainsi les États contraints sont forcés d’innover, car les États sont cognitifs mais leur immaturité cognitive fait qu’ils attendent d’être contraints pour innover – comme la Chine aujourd’hui. Par ailleurs, les États, de même que les individus, ne connaissent pas leurs intérêts et agissent selon une rationalité très limitée. Si la géopolitique classique déclare que les États sont motivés par l’acquisition de pouvoir sur les autres, la noopolitique déclare que toute source de pouvoir est le pouvoir sur soi-même, ce qui fonde un stoïcisme d’État. Enfin, toute guerre ne peut exister que par la coexistence de connaissance et d’ignorance : il faut la connaissance de nuire à son ennemi et l’ignorance de nuire au conflit lui-même. Dans la connaissance absolue, les guerres n’existeraient plus.

Idriss J. Aberkane,

Chercheur affilié au Kozmetsky Global Collaboratory de l’université de Stanford.

Introduction

Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa ré- Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » Les preuves apportées par Edward Snowden démontrent clairement la violation routinière de cet article par l’Agence.

La géopolitique est l’interaction du pouvoir et de la terre. La spatiopolitique est l’interaction du pouvoir, de l’espace et du temps : dans l’espace, les distances sont des fonctions du temps. La noopolitique est l’interaction du pouvoir et du savoir, du pouvoir et de la sagesse. Elle est la politique et la géopolitique de la connaissance. Ses implications sont profondes. Elles expliquent le comportement des princes du passé, leurs erreurs et leurs biais, et permettent aux dirigeants du futur de dépasser ces erreurs. De plus, dans notre monde globalisé, n’importe qui est souverain dans une certaine mesure, ce qui commence déjà par la souveraineté sur soi-même. La noopolitik déclare que cette souveraineté est, à toutes les échelles des organisations humaines, la source de tout bien et la source de tout pouvoir. En cela, elle transcende la Realpolitik, et nous décrirons de quelle manière. On définira le pouvoir comme l’empire sur les autres. Le savoir comme la connaissance de l’extérieur, la sagesse comme la connaissance et l’empire de soi. Originellement, le terme « noopolitik » appartient à un vocabulaire plus restreint, qui décrit une politique nationale par laquelle le pouvoir doit contrôler le savoir. Le parti de ce traité est à la fois d’étendre, de renverser puis de transcender ce principe : si la noopolitique est l’interaction du pouvoir et du savoir,: nous voulons codifier l’art de faire régner le savoir sur le pouvoir et non l’inverse.

Initialement popularisée par John Arquilla et David Ronfeldt à la RAND Corporation, l’un des organes de recherche et développement du complexe militaro-industriel américain, avec la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), la noopolitik se définissait comme la politique nationale du savoir, l’art du contrôle du savoir et des données à des fins de prévention et, donc – inévitablement –, de domination, illustré pas trop clairement aujourd’hui par la National Security Agency. Déjà, cependant, cette noopolitik se définissait aussi comme l’art d’être « dans le camp d’Athéna » c’est-à-dire dans le camp du savoir et de la sagesse. Il y a donc une continuité entre la première noopolitique, qui est en fait étroitement contemporaine de l’émergence du premier World Wide Web, et celle que nous codifions dans ce traité. Cette continuité qui est une mise en perspective est comparable à celle qui existe entre la tactique et la « grande tactique » chez Antoine de Jomini. Car si Ronfeldt et Arquilla explorent l’interaction entre le pouvoir et le renseignement de toute sorte, ils n’explorent pas du tout l’interaction entre le pouvoir et la sagesse, malgré donc leurs vœux de placer leur travail « dans le camp d’Athéna ». Or nous savons aujourd’hui que si la NSA, qui, en violation des droits humains1, s’est fixé l’objectif d’intercepter absolument toute forme de communication dans le monde, ne manque nullement de renseignements, elle manque cruellement de sagesse. La grande noopolitique explore cette interaction et nous l’appellerons ici simplement noopolitique. Dès lors, nous définirons la noopolitik comme la politique de la connaissance, et la noopolitique comme la géopolitique de la connaissance.

La noopolitique étudie l’interaction entre la noosphère, la sphère de tous savoirs, la géosphère, dans laquelle par commodité nous inclurons la démosphère, la sphère des peuples, et, enfin, la plus importante de toutes en géopolitique classique et réaliste, la kinésphère, la sphère de toutes les actions possibles. La kinésphère d’un être humain est l’ensemble de ses mouvements possibles, et nous étendons simplement cette notion aux États, de même que nous en étendrons d’autres (en particulier les notions de sagesse et de stoïcisme) parce que la noopolitique est un humanisme. Nous pouvons aussi exprimer la kinésphère avec Xénophon : « La stratégie c’est l’art de conserver sa liberté d’action », et l’on peut déjà observer de la lecture de l’Histoire que les États cherchent constamment à augmenter leur capacité d’action, et que la science et la technologie donnent des leviers disruptifs formidables – ce que les anglophones appellent game changers – à ces capacités sans pour autant altérer leur sagesse. En augmentant leur liberté d’action aussi, les États, parce qu’ils sont au coude à coude, désirent réduire celle des autres.

Il est une équation simple dans le rapport des États à la technologie : un État immature et une technologie immature sont moins dangereux qu’un État immature et une technologie avancée. Les périls immenses qu’encourt aujourd’hui l’humanité viennent de ce que ses États sont immatures mais que leur technologie est relativement avancée. En tant que paradigme, la noopolitique est à la fois riche et simple, moderne et classique. Elle est moderne parce que le xxie siècle, siècle de la connaissance et de notre nouvelle Renaissance, sera noopolitique ou ne sera pas, mais classique car son expression rappelle, étend, voire transcende, Sun Tzu, Marc Aurèle, Ibn Khaldun, Machiavel, Clausewitz, Talleyrand, Jomini, Mackinder, Paul Kennedy, Raymond Aron et Zbigniew Brzeziński. Ses prémices sont la géopolitique néoclassique, en particulier celle de Brzeziński, qui fut à certains égards le Metternich de notre époque. Ses perspectives sont la résolution des conflits par la transcendance et non par la concession, mais aussi la notion politiquement magnifique de « complexe pacifico-industriel » (peace- industrial complex) qui sera développée dans un autre traité.

Puisque la noopolitique est un paradigme simple – et puisque Talleyrand écrivait : « Quand on a raison, on n’écrit pas quarante pages » –, nous rechercherons dans ce traité la simplicité formelle d’un Art de la guerre ou d’un Prince, la forme d’un pamphlet, et la facilité pour le lecteur de consulter les sections plus ou moins indépendamment les unes des autres.

Du pouvoir et du savoir

Nous devons cette expression à Cheikh Abdoulaye Dieye et à son disciple Cheikh Aly N’Daw, qui l’a développé dans son « parcours initiatique de la paix », ainsi qu’à Hervé Trouillet qui l’a incarné lui-même.

1.1.

Pour un humain comme pour un État, il existe deux formes de pouvoir : le pouvoir sur soi-même et le pouvoir sur les autres. Le pouvoir sur soi-même est infiniment plus grand que le pouvoir sur les autres, mais c’est la peur et l’angoisse qui font préférer le second au premier.

1.2.

La peur et l’angoisse de l’annihilation sont des origines de l’ego. L’ego des États – non leurs intérêts – est la source de tous les maux géopolitiques depuis que les guerres existent.

1.3.

Les États, comme les humains, sont fascinés par le pouvoir sur les autres et négligent le pouvoir sur eux-mêmes. Cela est la source systématique de leur autodestruction.

1.4.

De même que les humains projettent davantage leur attention sur ce qu’ils n’ont pas que sur ce qu’ils ont, de même que c’est quand l’être humain perd une faculté ou un bien qu’il prend conscience qu’il en avait négligé son emploi et sa valeur, les États projettent davantage leur attention sur la recherche de nouveaux territoires et de nouveaux intérêts plutôt que sur la consolidation de ce qu’ils ont déjà. Si seulement la France avait pris pleine conscience et pleine gratitude de sa possession de la Louisiane ! Si seulement Napoléon s’était satisfait des territoires d’avant la campagne de Russie ! Dans les deux cas, c’est l’ego qui a tout détruit.

1.5.

C’est dans les situations de crise que la grandeur interne des États se révèle, quand ils sont jetés malgré eux dans le dénuement, qu’ils prennent conscience de la valeur de ce qu’ils avaient et de ce qu’ils ont perdu. Ce qu’ils perdent matériellement alors, ils le gagnent immatériellement en tant que sagesse et conscience, qui ne peut leur être retiré que par eux-mêmes. Car un bien matériel peut être retiré par autrui, un bien philosophique ne le peut être que par soi-même.

1.6.

D’une façon plus générale, il existe parfois un équilibre entre les richesses matérielles et immatérielles des États, ou entre la sagesse et les possessions d’un État.

1.7.

L’homme qui a du pouvoir mais aucune sagesse est dangereux pour les autres et pour lui-même. Il est inutile de développer les leviers d’un corps dont l’esprit est malade, de même qu’il est inutile et dangereux de donner une arme à un fou. On doit s’inquiéter de ce qu’un État fou développe et enrichisse ses moyens d’action. Pour un État, il vaut mieux être fort d’esprit et faible de corps que fort de corps et faible d’esprit : en son temps c’est la civilisation chinoise qui, par l’endurance, a triomphé finalement des Mongols, parce qu’elle fut plus forte d’esprit qu’eux ne le furent de corps. L’homme qui possède de la sagesse et aucun pouvoir sur les autres possède au moins du pouvoir sur lui-même. De plus, cet homme est un trésor pour l’humanité qui pourra se trouver des protecteurs. À l’instar de Diogène face à Alexandre, il se trouve malgré son dénuement apparent dans une très grande indépendance vis-à-vis du pouvoir de son temps. Cependant, l’homme parfait et l’État parfait, à l’instar d’Alexandre et de l’empire qu’il espérait faire à son image, à l’instar de Marc Aurèle et de son empire également, est celui qui possède à la fois pouvoir et sagesse.

1.8.

En effet, s’il existe le pouvoir sur soi et le pouvoir sur les autres, les États immatures sont fascinés et avides du pouvoir sur les autres. Mais qu’est-il préférable ? Avoir un outil formidable et aucun discernement ou avoir un discernement formidable mais aucun outil ? Sûrement, le primum non nocere confirme qu’il vaut mieux un sage sans pouvoir qu’un tyran sans sagesse, car ce dernier nuira autant à lui-même qu’à autrui. Mais pour l’État incarné, l’État réel, il est essentiel de toujours maintenir un bon rapport entre pouvoir et sagesse, entre les outils (de destruction et de construction) et la raison profonde d’employer ces outils, la sagesse d’employer ces outils. De même, les soufis déclarent que toute action n’est que la manifestation de la connaissance dans le monde. En cela, ils ont tout compris de la noopolitique, dont ils sont, comme tous les sages, de grands précurseurs.

1.9.

Le Prince doit se méfier mortellement des organisations qui recherchent le pouvoir sur tout et absolu sur les autres, la full-spectrum dominance et les logos, signes des temps puérils, qui lui sont associés. De telles organisations l’ignorent elles-mêmes, mais tout en croyant lui bénéficier, elles sont les pires ennemis de l’humanité et la plus certaine des voies vers son autodestruction, même si la Realpolitik leur fait sincèrement croire qu’elles servent un noble intérêt supérieur.

1.10.

On a nommé récemment les deux sortes de pouvoir qu’exercent les États : soft power et hard power, dont la combinaison est appelée smart power. Si nous devions comparer les États à des êtres humains, nous verrions mieux encore les limites et du hard power et du smart power. Le smart power est la capacité à séduire, il permet de conquérir le cœur et l’esprit. Le hard power est la capacité à violer, tout simplement, et il vise à conquérir le corps sans l’avoir du cœur et de l’esprit. C’est attendre d’un État-nation ou d’un peuple une certaine névrose et une certaine confusion mentale que de croire qu’il tombera amoureux parce qu’on l’a violé. Il est fascinant et symptomatique de voir que c’est ce que l’on a attendu de beaucoup d’États arabes dans les soixante dernières années, comme l’avait lucidement noté Zbigniew Brzeziński. De fait, le viol seul des États dans l’histoire récente n’a jamais amené à la conquête de leur cœur et de leur esprit qui, eux, gouvernent pourtant leur corps. Aussi l’on peut dire aujourd’hui que les États-Unis d’Amérique dominent les corps de l’Afghanistan et de l’Irak, mais qu’ils ne dominent en rien leur cœur et leur esprit. De même, Napoléon en Espagne au début du xixe siècle. Il y a bien sûr moins de chance de conquérir le cœur d’un peuple après l’avoir violé. En matière de conquête politique, le soft power est de loin la meilleure des forces, alors que le hard power n’est durablement efficace que comme moyen de dissuasion, et en défense donc. On a commis une erreur incalculable à utiliser le hard power en attaque et le soft power en défense, car c’est clairement l’inverse qu’il faut faire : il faut dissuader par le hard power et conquérir par le soft power.

1.11.

La brique et le béton ont fait davantage pour l’Empire romain que le glaive et le pilum. On a parlé d’une méthode de guerre dans l’invasion de l’Irak en 2003, « choquer et impressionner » (shock and awe). Il est important de comprendre que lorsqu’on choque et qu’on impressionne une population par la destruction, on l’accule à la résistance suprême : Sun Tzu recommandait de ne jamais acculer une armée de peur de consolider dangereusement sa volonté de combattre. De même le mécanisme physiologique du fly or fight produit une charge désespérée chez l’animal acculé. Choquer et impressionner par la destruction ne peut, au mieux, que mener au désespoir, donc à l’attaque suicidaire. Choquer et impressionner par la construction n’a en revanche pas de limite : cela mène les peuples à la fascination transcendante. Il existe donc une capacité des États à choquer et à impressionner par leur exemplarité politique, philosophique et technologique, et alors que la capacité de destruction est limitée dans ses résultats politiques, la capacité de construction, qui est positive, n’a aucune limite. Il existe une destruction totale, il n’existe pas de construction totale.

1.12.

Tous les empires sont partagés entre l’art de la consolidation et l’art de la conquête, et Paul Kennedy défend clairement que le mécanisme d’hyperextension impériale (imperial overstretch) est un schéma classique de l’autodestruction des empires. En état d’hyperextension, les empires dépensent des fortunes humaines, matérielles, financières et technologiques dans le hard power non seulement pour se faire détester mais aussi pour occuper des territoires dont la valeur même finit par être ridicule face à leur coût. L’Afghanistan a beau appartenir au nouveau « pivot géographique de l’histoire » (Mackinder), son occupation engloutit des crédits astronomiques de l’OTAN qui auraient été bien mieux employés à sa consolidation infrastructurelle, académique, politique et économique. Son résultat est catastrophique en termes de soft power, puisqu’il conduit à la haine, au mépris et au désespoir. En termes de hard power, il démontre la vulnérabilité inattendue des forces employées, en particulier l’inefficacité de ces forces qui manifestent en effet qu’elles ont le pire ratio objectifs/moyens, à l’inverse exact de celles des deux grands George de l’histoire martiale américaine (Washington et Patton) qui, combattant pour une juste et noble cause, remportaient des victoires supérieures à leurs moyens.

1.13.

Puisque les hommes et les États immatures préfèrent porter leur attention sur ce qu’ils n’ont pas plutôt que sur ce qu’ils ont déjà, la fascination populaire et historique – l’histoire étant totalement subjective et imprimée dans la conscience collective avec ses biais et ses automatismes – est bien plus grande pour les conquérants que pour les consolidateurs. Idries Shah rappelle « l’histoire, ce n’est guère ce qui s’est passé, c’est ce que certaines personnes ont cru important » et que « de grands humains ont atteint à la notoriété par leurs efforts ; des efforts encore plus grands ont permis à d’autres humains de demeurer anonymes ». Si Napoléon avait consolidé la nouvelle France plutôt que de tenter la conquête de l’Europe, l’aurait-on autant admiré sur le moment ? Pourtant, que reste-t-il de son empire aujourd’hui, sinon quelques bonnes idées et les conséquences des innombrables guerres ultranationalistes qu’il a engendrées et qui ont pollué le monde entier en devenant mondiales ? Car certes Mao Zedong est un fils géopolitique d’un processus débuté à la guerre de Sept Ans, et amplifié par Napoléon.

Si les États-Unis avaient consolidé une Union atlantique de paix par des infrastructures stupéfiantes, comme un train “hyperloop” de San Francisco à Kiev, par exemple, dont le coût serait demeuré encore inférieur aux milliers de milliards de dollars cumulés de leur présence dans le Golfe depuis 1981, leur empire ne serait guère au seuil de son déclin comme aujourd’hui. De plus, lorsqu’un empire se consolide, pour peu qu’il ait les moyens de dissuader un envahisseur, il acquiert un soft power tellement grand qu’il se trouve en fait en position de conquérir bien plus qu’en ayant dépensé l’argent de sa consolidation en crédits militaires. Certes, au XXIe siècle, l’armée ne sert plus à conquérir, et c’est tant mieux. La conquête est affaire bien trop sérieuse pour qu’elle lui soit laissée, sauf si elle se révèle digne de la conquête de soi, mission militaire suprême. Vinci qui se vincit.

1.14.

La plupart des humains cherchent à avoir pour faire, pour être. Notre société, qui est définie elle-même par la révolution industrielle, considère tacitement l’humain comme un outil, comme un rouage économique – et c’est pour cela qu’elle n’a que faire des pauvres. Ainsi le particulier se présente-t-il selon sa fonction : je suis professeur, je suis médecin, je suis boulanger, et il semblerait bien étrange qu’il se présentât ainsi : je suis moi, je suis ce que je suis, je suis humain. Pour exister socialement, le particulier doit avoir – des diplômes, des crédences – pour faire – exercer un métier –, pour être – se présenter comme professeur, etc. Le sage est celui qui est pour faire, pour avoir, et qui commence par s’autodéfinir sans aucunement se soucier de l’approbation des autres2. L’État sage va de même : défini par lui-même, il est concentré sur son être plutôt que sur son avoir. Il n’y a qu’à cette condition qu’un État ou qu’un individu peut être un trésor pour l’humanité. Fort de cette philosophie, semble-t-il étonnant que le système international actuel, dont le droit repose uniquement sur la reconnaissance mutuelle des États, soit aussi fertile en conflits ?

De la realpolitik

À défaut de spirituelle pour le moment.

2.1.

La géopolitique et la diplomatie sont une médecine matérielle3 de l’humanité. Le géopoliticien est au moins aussi précieux que le médecin, puisque la santé qu’il a le pouvoir de préserver est strictement supérieure à celle dont s’occupe le médecin. Il y a des parallèles intéressants à faire entre la géopolitique et la médecine, et ces parallèles expliquent les travers de la Realpolitik, car quand le médecin realpoliticien incise, il ne tue pas des cellules mais des humains.

2.2.

L’humanité est un humain fait d’humains. La plupart des politiciens pensent qu’il faut l’unité de quelques humains pour gouverner tous les humains. Pourtant, dans le corps humain, il n’y a certainement pas un petit groupe de cellules pour unifier l’identité et l’action de toutes les cellules. Le système nerveux central du corps humain n’est pas gouverné par quelques neurones.

2.3.

L’humain fait d’humains peut faire preuve de grandeur comme de ridicule, de même que les foules physiques sont très souvent bien moins raisonnables et sages que les individus. Mais lorsqu’on donne aux foules la possibilité de mettre leur savoir en commun – comme dans Wikipédia, où elles deviennent foules virtuelles –, on observe à quel point elles sont collectivement excellentes. Comme l’excellence reconnue par l’État ou la société est sœur de l’ego, des personnes individuellement brillantes peuvent être collectivement stupides et des individus moyens peuvent former un groupe excellent.

2.4.

L’ego est ce qui empêche de travailler en groupe, pour un individu comme pour un État. Ainsi, encore une fois, il y a des conditions où il vaut mieux développer des groupes fonctionnels que des individus excellents, ce dont notre politique éducative devrait se rendre compte. Or c’est aussi l’ego des États qui les empêche de coopérer.

2.5.

On croit que l’ego des États est celui de ses dirigeants, mais en réalité il y a un aller-retour permanent entre l’ego individuel et l’ego collectif, de sorte que l’on ne parvient plus à savoir qui féconde qui. Un nationalisme malade fait un nationaliste malade et vice versa.

2.6.

L’humanité a une physiologie qui fait que, chaque jour, elle perd et gagne naturellement des cellules. Que sa population soit en croissance constante n’est pas une bonne chose si sa sagesse ne croît pas également, mais il n’est pas nécessaire non plus de la réduire ; il est nécessaire qu’elle se stabilise d’elle-même, seulement si elle n’innove pas et n’apprend pas aussi vite qu’elle croît. Une telle stabilisation doit se faire par consensus mutuel et sans l’usage de la force ou de la ruse, par le seul effort de la conscience et de l’exemplarité.

2.7.

L’art de la décision face à la santé de l’humanité est comme l’art de la décision face à la santé de l’humain. Cette similarité a fait naître la Realpolitik, qui se définit simplement comme l’adage « la fin justifie les moyens ». C’est au nom de ce principe que l’on a pu torturer de la manière la plus ostensiblement atroce des individus reconnus coupables de haute trahison au Moyen Âge, c’est-à-dire au nom de la préservation de l’ordre public, et que l’on a tué Socrate, Jésus ou Martin Luther King de la même manière, ou à chaque fois que l’État a agi contre son propre intérêt en croyant le préserver. La différence morale fondamentale entre la pratique médicale sur l’humain et celle sur l’humanité est que l’humain a des droits naturels que la cellule n’a pas.

2.8.

La pratique de la Realpolitik est la suivante : 1) identifier le plus haut objectif pour le bien commun ; 2) l’atteindre par absolument tous les moyens, en ne respectant en principe que les règles de la physique parce qu’elles sont les seules à ne pas être négociables. C’est de cette pratique que sont issus tous les abus des empires, des massacres de Napoléon en Espagne à ceux soutenus par les États-Unis et justifiés par la doctrine Monroe, en particulier dans l’opération Condor. Pourtant, on peut comprendre qu’ils partent d’un principe rationnel : si j’acquiers le pouvoir sur tel peuple, il souffrira moins par la suite. Je décide donc de le faire souffrir un peu aujourd’hui pour qu’il puisse jouir davantage demain. Beaucoup d’empires se sont développés de cette manière, clamant et considérant que leur pouvoir sera davantage bénéfique aux peuples qu’ils conquièrent que celui qui règne déjà sur eux, qu’ils croient réellement à ce principe ou non, d’ailleurs. Et parfois ce principe est vrai, parfois il faut le transcender.

2.9.

Primum non nocere, « en premier lieu ne pas nuire ». Mais les moyens de la Realpolitik sont comparables au scalpel : ils font couler le sang et laissent des cicatrices dans les peuples, au point qu’il faille anesthésier les patients et les témoins avant de pratiquer une opération, d’où cette maxime : « La vérité est la première victime de la guerre. » Cette anesthésie s’appelle désinformation et propagande. Les cicatrices s’appellent terreur, haine, violence, désir de vengeance. Les moyens mêmes de la Realpolitik sèment les guerres de demain en croyant construire la paix d’aujourd’hui.

2.10.

Toute action de Realpolitik défend sa légitimité sur ces points : l’inaction a ses victimes et l’action également. Les droits d’un individu ne devant pas coûter plus d’une vie, il devient alors légitime de les violer dès qu’au moins deux vies sont en jeu. Pourtant, de même que l’abolition de jure de la grande torture a constitué un bond conceptuel en avant qui a transcendé les techniques de gouvernance médiévales sans menacer la sécurité des peuples mais au contraire en les augmentant, il doit exister un changement de paradigme transcendant qui dépasse la Realpolitik et permette de s’affranchir de ses méthodes. Ce changement de paradigme appartient à la noopolitik.

2.11.

Connaissance et sagesse interagissent d’une façon profonde et subtile avec la Realpolitik. La technologie, par exemple, permet de modifier les moyens de l’action politique. Si l’on dispose d’une nouvelle technologie sociale, ce que les anglophones appellent social engineering, on peut renverser un gouvernement sans – en théorie – faire couler le sang, même si en pratique la transformation d’une manifestation pacifique en coup d’État réclame des victimes innocentes, comme ce fut le cas en Ukraine en 2014 et comme ce ne le fut pas en Bulgarie en 2013. La connaissance appliquée peut modifier le comment d’une opération, chirurgicale ou realpolitique. Ce qui est essentiel, c’est qu’elle peut aussi modifier le pourquoi, c’est-à-dire sa raison d’être, et qu’elle peut en particulier transcender cette dernière, de sorte qu’une opération qui aurait été très coûteuse en vies humaines aurait pu être substituée par une autre dont la raison d’être aurait été différente. L’Union européenne est un cas de transcendance, qui rend futiles les conflits militaires entre États européens, bien qu’elle n’empêche pas de les transposer à des conflits entre l’OTAN – qui est son plus grand fondateur – et d’autres organisations comme l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS).

2.12.

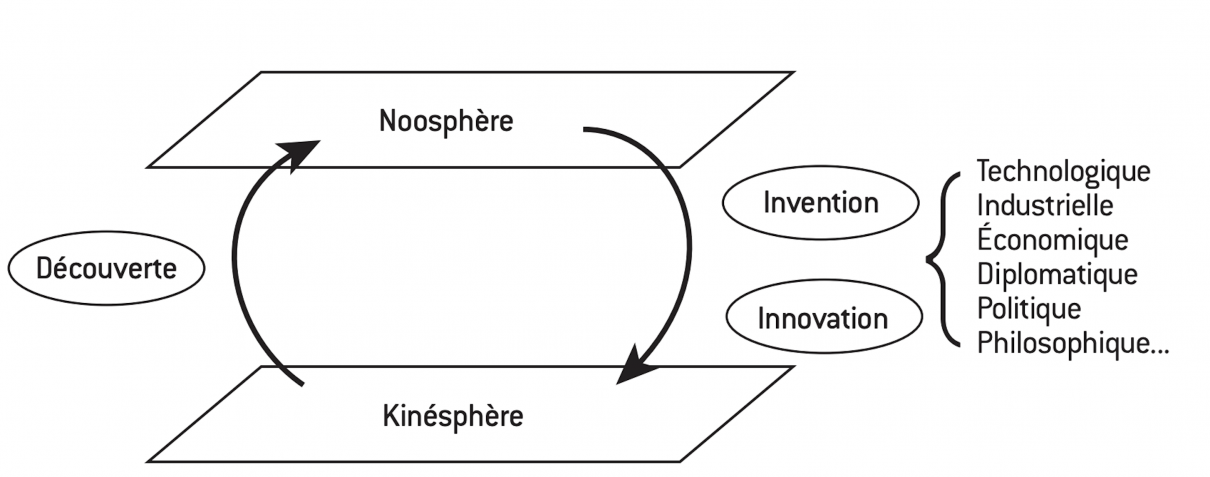

L’interaction entre noosphère et kinésphère peut être représentée de cette façon :

La noosphère, le ciel de la connaissance, est ouverte à tous, de sorte que tout le monde y possède un littoral dont la plus grande limitation d’accès n’est pas exogène mais endogène. Appliquée, la connaissance change à la fois les capacités d’action et les raisons de l’action des États et des organisations. En général, les États ne changent leurs capacités d’action en cours de route que quand ils ne peuvent pas faire autrement : c’est pour cette raison que les guerres totales ont été de tels moteurs d’innovation technologique, parce que toute innovation disruptive est d’abord considérée comme ridicule, et que la guerre totale donne aux États les moyens intellectuels de considérer le ridicule (comme le programme des Wunderwaffen nazi, par exemple). Nous verrons en quoi ce principe permet de jeter un œil critique sur la confrontation économico-militaire entre l’OCDE et l’OCS.

Du grand échiquier, du grand jeu de go, du grand jeu noopolitique

3.1.

Brzeziński a décrit la géopolitique néoréaliste comme « le Grand Échiquier ». Il y a dans les relations internationales une comparaison évidente avec le jeu d’échecs, dans l’importance de contrôler le centre de l’échiquier pour contrôler la partie. Le centre du continent africain a été l’enjeu d’un combat géopolitique intense entre la France et le Royaume-Uni, qui a culminé à Fachoda, où les deux nations auraient pu initier une guerre mondiale (une autre depuis les guerres napoléoniennes et la guerre de Sept Ans). La France céda en grande partie en raison des séquelles de la guerre de 1870, selon un calcul qu’avait bien fait le Foreign Office. Beaucoup des centres des échiquiers géopolitiques sont aujourd’hui balkanisés, c’est-à-dire divisés en de nombreux États et/ou zones indépendantistes, parce que c’est là une façon pour les puissances de s’assurer de ce qu’aucune d’entre elles n’en prendra le contrôle exclusif. Ainsi l’Afrique des Grands Lacs, l’Himalaya ou le pourtour de la mer Caspienne. Toutes les zones où des empires se sont battus à travers l’histoire ont été balkanisées. Si l’Amérique du Sud est moins balkanisée que l’Afrique, c’est que seuls deux empires se la sont partagée lors du traité de Tordesillas. Que l’Amérique du Nord ait été débalkanisée d’une façon aussi décisive et inattendue (encore qu’atrocement génocidaire) au xixe siècle a conduit les États-Unis à ressentir un sentiment de « destinée manifeste » (manifest destiny) qu’ils ont paradoxalement dénié à l’Amérique latine et au reste du monde. Souvent, sur le Grand Échiquier, les peuples et les velléités d’indépendance sont également utilisés comme des pions pour occuper des positions stratégiques : ainsi des Kosovo, Transnistrie, Crimée, Dagestan, Tchétchénie, Afghanistan et autres Xinjian, ce qui d’ailleurs laisse le plus souvent de côté leur légitimité morale.

3.2.

Puisque la stratégie est l’art de conserver ses moyens d’action, elle a aussi la dimension d’un jeu de go. L’art de contenir les actions de l’adversaire y est essentiel. Ainsi, aujourd’hui, la Chine est contenue géographiquement de presque toutes les manières possibles, de même que l’était l’Union soviétique durant la guerre froide et la Fédération de Russie après elle. La guerre étant le dernier argument des rois, c’est quand une puissance ne peut plus modifier ses capacités d’action d’aucune autre manière qu’elle décide de le faire par la guerre. La Première Guerre mondiale, par exemple, a été largement provoquée par une situation qui est à la fois du ressort du jeu de go et du jeu d’échecs. Du jeu d’échecs, il y a la volonté de la France et du Royaume-Uni d’affaiblir l’Empire ottoman et l’Empire austro-hongrois en balkanisant les territoires sous leur contrôle, et en assistant donc politiquement et matériellement leurs séparatismes, ce dont T.E. Lawrence sera un avatar en péninsule Arabique. Du jeu de go, il y a la volonté de restreindre la capacité de mouvement de l’Empire allemand. En effet, ce dernier voulait construire une voie de chemin de fer de Berlin à Bagdad pour s’approvisionner en pétrole. L’alliance était impeccable : celle d’un pays à l’industrie puissante mais pauvre en ressources avec un pays à l’industrie débile mais riche en ressources. La porte d’Ishtar, au Pergamonmuseum de Berlin, témoigne de l’époque de cette alliance. Or la France et l’Angleterre ont fait absolument tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher la construction de cette voie de chemin de fer, le pipeline de l’époque, et c’est quand le nationalisme serbe – la Serbie étant un point essentiel du tracé de cette voie – a échappé à leur contrôle que la Première Guerre mondiale a éclaté, parce que l’Allemagne, qui était prête à transiger sur tout autre point, ne le pouvait sur ses approvisionnements en hydrocarbures. De même, c’était parce que la présence française d’est en ouest du continent africain contrariait la possibilité d’une voie de chemin de fer du Cap au Caire que la France et le Royaume-Uni faillirent entrer dans une première guerre mondiale à peine seize ans plus tôt, puis se retrouvèrent alliés face à l’Allemagne selon la doctrine britannique de l’équilibre des puissances. C’est parce que l’histoire est écrite par les vainqueurs et que la Triple Alliance a gagné la Première Guerre mondiale que ses livres y présentent encore aujourd’hui le « Boche » comme le méchant, alors que l’Allemagne était dans son droit à développer la voie Berlin-Bagdad.

3.3.

Aujourd’hui la Chine est l’équivalent de l’Allemagne, et Brzeziński surnomme l’Asie centrale les « Balkans mondiaux », parce qu’il sait très bien à quel point elle peut être le lieu d’un nouveau conflit planétaire. La Chine en effet est une nouvelle puissance continentale industrialisée qui cherche à s’approvisionner en hydrocarbures, exactement comme l’Allemagne en son temps, et l’OTAN, comme l’Alliance, a utilisé tous les moyens en son pouvoir pour encercler la Chine. Si l’arme nucléaire n’existait pas, il ne fait aucun doute qu’un conflit aurait déjà éclaté entre l’OCS et les pays de l’OCDE, comme en 1914 entre l’Entente et l’Alliance, et l’on voit déjà en quoi une technologie – l’arme nucléaire – a changé les règles géopolitiques, en faisant que la troisième guerre mondiale n’a finalement été qu’une guerre froide ou fraîche, et en faisant que cette « nouvelle guerre froide » dans laquelle nous sommes entrés secrètement depuis 1991, et manifestement depuis le premier double veto sino-russe au Conseil de sécurité demeure, bon an mal an, fraîche elle aussi.

3.4.

Dans le Grand Jeu de go, la Chine est aujourd’hui largement encerclée, et presque tous les États où elle se fournissait ou prévoyait de se fournir en hydrocarbures ont connu des troubles, voire ont été balkanisés : Libye, Iraq, Iran, Venezuela, Syrie et Soudan. Reste l’Angola, qui pourrait donc bien connaître de grands troubles lui aussi… Quant à l’ancienne voie de chemin de fer Berlin-Bagdad, elle a bien sûr ses équivalents aujourd’hui avec le projet russe Southstream, pour lequel la Bulgarie a connu de nombreux changements de gouvernement, tel celui du printemps 2013.

3.5.

Cependant, toutes ces règles géopolitiques néoclassiques ne prennent pas en compte une donnée essentielle : les États sont cognitifs, c’est-à-dire qu’ils apprennent, et qu’ils deviennent plus intelligents sous la pression, selon l’adage d’Alexandre le Grand « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », et que Nassim Nicholas Taleb a appelé « antifragilité ». Ainsi de la Chine : la pression géopolitique intense qui est aujourd’hui mise sur elle la rend en réalité beaucoup plus intelligente et beaucoup plus forte. Nous savons que c’était une grande erreur de l’Allemagne d’entrer en conflit armé pour essayer de réaliser sa voie de chemin de fer Berlin-Bagdad, et que cette manœuvre, a posteriori, n’était pas dans son intérêt. Pareillement, même si l’arme nucléaire n’avait pas existé, pour l’empêcher raisonnablement comme aujourd’hui, il ne serait pas dans l’intérêt de la Chine d’essayer d’augmenter sa capacité d’action par un conflit armé en Asie centrale. En fait, très souvent, les empires qui ont une grande capacité d’action créent leur propre déclin en agissant de la mauvaise manière, et c’est quand ils sont contenus qu’ils sont les plus sages et les plus circonspects : la contrainte, l’épreuve, enrichissent les empires. C’est aujourd’hui la situation de la Chine qui devrait bénir tous les jours son containment, car tout ce qu’il lui fait perdre dans la kinésphère, il le lui fait gagner cent fois dans la noosphère. Une règle essentielle de la noopolitique est donc qu’il existe une voie de sortie de la kinésphère à la noosphère, qu’il existe un mouvement vertical à la disposition de tous les États qui n’auraient plus de mouvement possible dans l’horizontal. Le malheur est que les États attendent presque toujours de n’avoir plus aucun mouvement dans la kinésphère pour explorer la noosphère, alors qu’ils devraient toujours explorer cette dernière en premier.

3.6.

Une grande limite du néoréalisme est qu’il ne comprend pas assez bien qu’il existe une noosphère, qu’il existe une mer des technologies, des idées, des concepts et des sagesses, à laquelle tous les États ont accès, même quand ils sont entièrement ligotés géopolitiquement et où ils pourront toujours se trouver une capacité d’action. Mieux, la seule chose qui limite l’accès des États à la noosphère, c’est eux-mêmes, alors que l’accès à la mer en géopolitique peut être bloqué par un autre État.

Comme un humain, les États n’ont jamais de pires ennemis qu’eux-mêmes, et l’ennemi est pour eux le meilleur des maîtres. Israël devrait bénir la Palestine et la Chine devrait bénir l’OCDE, car l’antagoniste est le meilleur des maîtres, et la conscience d’un tel état de fait précède la transformation de l’antagoniste en agoniste et en ami, puisque, in fine, l’antagoniste empêche les empires d’agir contre leur propre intérêt transcendant. La limitation dans la kinésphère force les États à explorer la noosphère, qui leur est toujours ouverte mais qu’ils se ferment d’eux-mêmes. Par ailleurs, les États qui croient nuire à un autre en limitant sa kinésphère (comme l’OCDE face à l’OCS) ne comprennent pas qu’en réalité ils vont le rendre plus fort parce qu’ils vont le forcer à se consolider dans la noosphère vers laquelle ils vont le pousser, naturellement, et qu’ils n’auront jamais les moyens de lui dénier.

3.7.

La stratégie supérieure n’est donc pas l’art d’augmenter ses mouvements, mais celui d’augmenter sa sagesse, d’améliorer non pas le comment et le quoi de l’action mais son pourquoi, jusqu’à ce qu’il évolue en quelque chose de plus grand et de transcendant. Le néoréalisme ne comprend pas que les États sont cognitifs et qu’ils ignorent où se trouve leur intérêt. Il y a la même différence entre le néoréalisme et la noopolitique qu’il y en avait entre l’économie classique et l’économie comportementale. De même qu’Homo economicus, c’est-à-dire l’homme parfaitement rationnel n’existe pas en économie, Homo geopoliticus n’existe pas du tout. Les États ne sont pas parfaitement rationnels, ils commettent des erreurs et ils ont des points aveugles. De plus, la seule limite qui existera jamais à leur exploration de la noosphère, de même que pour un individu, c’est eux-mêmes. Personne d’autre que votre ego ne peut se mettre entre vous et la sagesse. Personne d’autre que l’ego des États ne peut se mettre entre eux et la sagesse.

3.8.

Donc, de même que la psychologie, en comprenant la structure de l’ego, a enrichi l’économie, elle peut enrichir la géopolitique. Car, comme il existe une économie comportementale, il y a une géopolitique comportementale. Elle est inscrite dans la noopolitique et elle s’appuie sur le fait que les États ont tous un ego, qui est à tout moment leur pire ennemi, ce qu’est forcé par exemple de reconnaître tout sage qui vit à Jérusalem aujourd’hui.

De l’ego des états et des ruses de l’ego

Martin van Creveld l’a illustré ainsi : « Nous avons plusieurs têtes nucléaires et des lanceurs pour frapper dans toutes les directions, peut-être même La plupart des capitales européennes sont des cibles de notre aviation. Laissez-moi citer le général Moshe Dayan : “Israël doit être comme un chien enragé, trop dan- gereux pour qu’on le dérange.” […] Nous avons la capacité de détruire le monde avec nous, et je peux vous assurer que cela arrivera avant qu’Israël s’effondre » (articles « We have the capability to take the world down with us », The Guardian, 21 septembre 2003, et « The war game », The Observer, 20 septembre 2003). Israël n’est pas à blâmer pour une telle névrose, bien que comme tout État ou individu il demeure seul responsable de sa guérison, car tous les États, et en particulier les jeunes États, ont été les esclaves de leur peur de mourir et de leur peur de souffrir, exacerbée plus encore par la mémoire de la Shoah dans le cas israélien. Peut-on construire un État sur la seule injonction « plus jamais ça » ? D’autres, comme Aly N’Daw, ont mieux répondu que moi à cette question.

La mort n’existe qu’ici-bas, pas dans l’au-delà. La mort est une exception de l’existence, pas la règle : « Et la mort une fois morte il n’y a plus de mort alors » (William Shakespeare) ou « On ne meurt pas à la vraie vie » (Boualem Aberkane). Les musulmans, comme les juifs et les chrétiens, et tant d’autres, considèrent que la tâche du croyant est de « mourir avant de mourir », de sorte à accomplir l’au-delà ici-bas. C’est exactement le but que devraient se fixer les États. Eux aussi ne mourront pas à leur vraie vie, et eux aussi ont une grande et belle âme collective, chaque jour profanée par leur ego.

« Les êtres humains font partie d’un tout, ils sont créés d’une seule âme et d’un seul être, et si l’un d’entre eux souffre, tous ils souffriront.»

4.1.

Comme les individus, les États ont un ego. Les États ont un moi véritable et ce que les soufis appellent un « moi qui commande ». Le « moi qui commande » est de loin leur pire ennemi, bien pire que tous leurs ennemis extérieurs réunis, qui les force à l’autodestruction et rend cette dernière délicieuse à leur conscience malade. L’« option Samson » ou la « doctrine du chien enragé4 » ne sont que quelques exemples parmi des milliers d’autres d’un tel symptôme dans l’État névrosé.

4.2.

Les soufis définissent le « moi qui commande » comme celui qui dit « donne-moi ce que je veux ! » et le moi véritable comme celui qui dit « donne-moi ce dont j’ai besoin ! ». Les États, comme les individus, ont des maladies de l’âme qui sont la source de tous les maux politiques et géopolitiques. Or de même que Jung avait compris que toute névrose vient de la peur de la souffrance, toute névrose d’État et toute psychose d’État a la même origine : c’est dans la tentative d’avertir une souffrance, un désordre, une invasion, etc., que les États justifient l’absolue totalité de leurs mésactions, commettant bien davantage de destruction et de souffrance en eux-mêmes et en dehors que celles qu’ils essayaient d’éviter. C’est au nom du bien que l’on commet le mal, et en cherchant à éviter le pire qu’on le commet souvent.

4.3.

On croit que les États connaissent leurs intérêts et qu’ils agissent selon eux, mais rien n’est plus faux. Les États ignorent presque toujours leurs intérêts transcendants, et c’est quand ils entrent dans ce qu’ils croient être un désastre qu’ils s’améliorent le plus souvent. Les États malades sont incapables de discerner leur bien de leur mal, les bénédictions déguisées et les malédictions qu’ils désirent pourtant ardemment.

4.4.

Prenons en France le cas de Georges Clemenceau, qui est encore injustement un héros national. Clemenceau pensait sincèrement – ou tout au moins ignorait la part émotionnelle d’une telle pensée – qu’il était dans l’intérêt de la France d’imposer le diktat de Versailles et d’occuper la Ruhr. Nous savons que, sans ces dernières humiliations, l’Allemagne n’aurait pas appelé de ses vœux les artisans de la Seconde Guerre mondiale. En croyant préserver les intérêts de la France, Clemenceau a joué un rôle décisif dans l’avènement de sa soumission. Or on sait à quel point ses biais émotionnels et psychologiques, levier des biais populaires, ont pesé dans cette décision. Il n’était nullement dans l’intérêt français de demander le diktat, l’intérêt de la France eût été de construire un grand pardon européen par l’exemplarité et la miséricorde, des valeurs que l’on méprise, par trop féminines, mais nous voyons que c’est par sa névrose et sa psychose d’État que la France en a été absolument incapable. Il y a aujourd’hui une immense diversité d’États névrotiques et psychotiques, et tous sont guerriers, en particulier au Moyen-Orient, où l’on n’obtiendra la paix qu’en soignant les psychoses des États, et en particulier la plus violente de toute : la peur de l’abandon et la peur de l’annihilation.

4.5.

Les États se flattent de leurs moyens d’action, qui d’autant qu’ils sont développés les rendent arrogants. Ils se flattent de leurs armées et de leurs services secrets, ils se flattent de leurs technologies et de leurs portefeuilles : on entend souvent tel ou tel ministre asseoir son importance sur les milliards qu’il ou elle a prétendu gérer, mais ces moyens qu’ont les États, ils ne savent aucunement les employer dans leurs intérêts. Il faut l’écrire et le répéter, et quiconque propage cette exclamation propage un peu plus la paix dans le monde : les États ignorent leurs intérêts, ignorent leurs intérêts, ignorent leurs intérêts !

4.6.

Car, souvent, de même qu’une sucrerie semble un bienfait à l’enfant, ce que désirent les États est un méfait pour eux. Il est dur au géopoliticien d’admettre que les États se comportent comme des enfants armés, mais c’est la réalité du monde. De même, ce que les États croient être de grandes calamités aurait pu leur être de grands bénéfices. L’idée de faire de tous les indigènes de l’Empire français des « Français par le sang versé » – un titre qu’ils méritaient pourtant bien de la France libre – aurait semblé une absolue calamité à la IVe comme à la Ve République. Il aurait pourtant existé un moyen de faire cohabiter l’identité et la grandeur de l’Empire français et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en y assurant une gouvernance locale, basée sur des principes qui auraient stabilisé les flux migratoires. Ce moyen attendait dans la noosphère mais n’a jamais été formulé parce qu’on ne lui a pas consacré suffisamment de temps et d’attention, qui sont à la noosphère ce que la quantité de mouvement est à la kinesphère. Pourtant, le coût de le trouver était absolument négligeable face au coût de la décolonisation, de part et d’autre de l’empire d’ailleurs…

4.7.

D’où vient l’ego des États ? Tout ego vient systématiquement de la peur de mourir. Ainsi les États jeunes ont-il un ego particulièrement dangereux, pour eux-mêmes avant tout mais certainement aussi pour les autres. Ils se créent de grands mythes nationalistes irrationnels qui flattent bas instincts et basses émotions. Ces États sont les plus féconds en guerres, ils se forment en érigeant la peur de l’annihilation en mythe national, et finissent par annihiler autrui : « Là où des millions vivent leur vie atroce, en en tuant d’autres millions ! » a chanté Richard Francis Burton.

4.8.

Quand on étudie l’existence nationale à travers l’histoire, on observe qu’elle a souvent pour raison d’être la défense contre une autre existence nationale. Les États-nations munis d’un chef et d’un drapeau ont souvent existé pour se prémunir de leurs semblables : malheur à ceux qui, comme les natifs américains, se retrouvent confrontés à un État sans en avoir un eux-mêmes ! Avant la course aux armements nucléaires, il y eut la course aux États, qui servent finalement à se protéger les uns des autres, ou à dévorer les peuples dépourvus d’État.

4.9.

Puisque l’ego vient de la peur de mourir, et que l’ego d’un État c’est le nationalisme, l’antinationalisme est paradoxalement la meilleure façon de renforcer un nationalisme, car c’est de lui qu’il se nourrit. La menace extérieure, l’instinct de survie est en effet ce dont se nourrit l’ego des individus comme des États. Il ne faut donc pas s’opposer au nationalisme, il faut le transcender. Cela est particulièrement vrai au Moyen-Orient, où le nationalisme sera d’autant plus fort qu’on lui dira : « Aie peur de moi ! » C’est quand on dira sincèrement aux nationalismes levantins : « N’ayez pas peur », qu’ils pourront se transformer et se réunir d’eux-mêmes en un trésor pour l’humanité. Qu’Israël et la Palestine méditent cette salvatrice leçon.

4.10.

Il est dans la condition et la destinée humaine que d’être plongée dans un monde hostile, où la mort et la souffrance sont possibles, fréquents dans la chair et plus fréquents encore dans la peur et l’esprit. Dans un monde sans mort et sans souffrance, l’ego n’existerait pas. D’un point de vue thermodynamique, on pourrait penser un tel monde, défini par la mort de l’ego, comme un monde à l’équilibre, un monde d’éternité, par opposition au monde hors équilibre dans lequel nous nous trouvons et qui est fondé sur la temporalité, image mobile de l’éternité immobile comme l’a si bien compris Platon. Ce paradis seul mériterait d’être défini par la « fin de l’histoire », dont toute autre définition, qui ne serait pas basée sur la mort individuelle et collective de l’ego, ne peut être que présomptueuse.

4.11.

Qu’est-ce qui m’empêche d’engager la conversation avec un inconnu, là où le bébé offre un sourire à n’importe qui ? Qu’est-ce qui me dissuade de partager des informations, de la confiance, du lien social, de l’attachement émotionnel avec autrui ? Invariablement, c’est la peur de souffrir et d’être tué. Cette peur constitue l’ego. Si elle n’existait pas, comme dans l’au-delà5, la société humaine serait en paix et en harmonie totale, et surtout elle serait unifiée en une assemblée qui formerait un super-organisme collectif, uni dans sa diversité, comme le rappellent les somptueux vers de Saadi de Chiraz inscrits au Hall of Nations6. Car si c’est à la fois l’ego qui forme les tribus par instinct de survie, puis les États, qui sont les hypertribus modernes, c’est aussi l’ego qui les empêche de se réunir en harmonie, car l’ego, en tant que déformation de la vérité, est dissonance par nature.

4.12.

Internet réalise un peu l’aspiration d’un monde sans risque de mourir, parce que même si la souffrance et la névrose y sont présentes, il n’y existe pas de menace corporelle immédiate. Il existe certes encore nombre des menaces sur Internet, psychologiques et sociales notamment, dont le viol de l’intimité est une des plus abominables. Ceux qui sèment la peur et la méfiance sur Internet font un mal incommensurable à l’humanité. Mais nous verrons qu’un moyen puissant de pacifier l’ego est de faire circuler la connaissance de soi et d’autrui.

4.13.

La mémoire même de faits atroces commis des millénaires dans le passé renforce les ego du présent et du futur, mais c’est aussi la mémoire de faits de miséricorde qui les pacifie. Cette interaction omnia ad omnia des ego du passé et du futur fait de la dynamique collective et individuelle des ego humains un système complexe dans le sens scientifique du terme. Ce système est plus précisément chaotique : il vérifie l’« effet papillon » : un seul acte de miséricorde au fin fond d’un désert namibien peut contribuer à la paix mondiale. Les soufis appellent cette interrelation de toute chose, dont la forme n’apparaît bien qu’au Magnanime, le Naqsh, ou Grand Dessin/ Dessein.

4.14.

Parmi les maladies de l’ego, il y a le désir de tout contrôler. La peur de l’abandon fait que l’ego national va vouloir contrôler et asservir ses alliés. La peur de la mort fait que l’ego national va se munir d’un ministère de la Défense qui sera en fait un ministère de l’Attaque. Cheikh Aly N’Daw a bien montré que le Conseil de sécurité des Nations unies, composé des pays les plus guerriers de la planète et de ses plus gros marchands d’armes, est en fait le Conseil d’insécurité. L’ego malade légitimera la guerre préventive et l’intervention au plus loin de ses frontières, car la défense préventive c’est l’attaque, et parce qu’il croira qu’il n’aura de paix que quand il aura pris le contrôle absolu de tout ce qui est en dehors de lui. Cette névrose peut se retrouver exprimée dans la culture populaire, qui est témoin de l’esprit de son temps. Une belle illustration aujourd’hui est celle du super-héros Captain America, qui utilise son bouclier comme une arme qu’il lance pour trancher ses adversaires… Le symbole et sa manifestation évidente de la névrose et de l’immaturité psychologique se passent de commentaires. Le désir de contrôle total, qui fait pourrir la défense en attaque, a vu toutes les armées levées pour la défense de l’intégrité d’un pays devenir des instruments de conquête, de celles levées par la Convention, passées aux mains de Napoléon, à celles levées contre Carthage, aux phalanges macédoniennes, à celles assemblées par Washington et ses héritiers, passées aux mains du complexe militaro- industriel. Il est heureux que, malgré plusieurs invasions mongoles, la Chine ait su demeurer isolationniste, même si cette situation est bel et bien terminée.

4.15.

Pourtant, l’ego, avide de tout contrôler en dehors de soi, ne trouvera jamais de paix que quand il se sera tué lui-même, et en particulier quand l’État, plutôt que de rechercher à dominer tout sauf lui-même, se dominera lui- même. C’est le stoïcisme d’État qui est la thérapie de l’âme des États, car l’ego peut trouver la paix non pas dans le contrôle du dehors, mais dans celui du dedans. Cela est valable pour un homme, cela est valable pour un État. Comme le rappelait Idries Shah, « rien ne peut souiller le soufi, mais, lui, en vérité, peut tout purifier ». Il en va de même pour l’État qui atteint la sagesse par l’exercice sacré du dedans plutôt que l’exercice profane du dehors. Et la manière pour un État d’atteindre à cet empire sacré du dedans, c’est le stoïcisme d’État.

Du stoïcisme d’état : La thérapie de l’âme des états

5.1.

Le stoïcisme est un art de l’empire de soi. Les empires qui le pratiquent sont des trésors pour l’humanité et leur soft power est sans limite : ils ont le pouvoir d’attirer à eux le monde entier et, comme la pierre philosophale, créent de l’or de toute chose, sans plus avoir besoin de matières premières. Aussi le néoréalisme croit que toutes les relations internationales tiennent à la conquête du pouvoir sur autrui, et ce n’est vrai que parce que la quasi- totalité des États ont un ego malade. Mais l’objectif sacré et vrai des relations internationales n’est pas de conquérir le pouvoir sur autrui mais sur soi-même.

5.2.

L’ego des États peut entraîner la mort de peuples entiers, qui vont se sacrifier pour lui ou contre lui. Pourtant, cet ego une fois pacifié ou transcendé, les États prennent conscience de l’absolue futilité de ces désirs anciens, auxquels on a sacrifié autant de vies collectives. Les morts de Verdun ne se retourneraient-ils pas dans leur tombe à voir comme l’Allemand est aujourd’hui chez lui en France et le Français en Allemagne ? Les psychoses d’État sont les plus graves de l’humanité. Le stoïcisme d’État est un art de les soigner. Il est la thérapie de l’âme des États.

5.3.

Cependant, cet art doit savoir que la thérapie de l’âme est une médecine amère, car l’âme de l’individu comme celle de l’État ne se soigne presque jamais de sa propre initiative. Elle doit attendre un tourment extrême pour décider de se soigner. De plus, le soin de l’âme répond à l’impératif « donne-moi ce dont j’ai besoin ! », et pour toute demande de ce genre, l’âme aura mille impérieux « donne-moi ce que je veux ! ».

5.4.

Ainsi l’immense danger de la démocratie, que Platon avait bien compris, est qu’un peuple demandera mille fois plus de « donne-moi ce que je veux ! » que de « donne-moi ce dont j’ai besoin ! », et la pseudo- démocratie contemporaine (« pseudo », car étant indirecte, elle en est de fait oligarchique) est devenue le théâtre des promesses bouffies, irréalisables et, surtout, malsaines. Pourtant, les dirigeants eux-mêmes, les États eux-mêmes, ont exactement la même faiblesse que leur peuple : ils demandent, comme de Gaulle au Biafra ou Napoléon en Russie, « donne-moi ce que je veux ! », quand ils devraient demander « donne-moi ce dont j’ai besoin ! », et les désirs malsains de leur ego font des morts par centaines de milliers.

5.5.

Jimmy Carter a fait la douloureuse expérience de ce que l’âme n’appelle jamais la thérapie de ses vœux, et qu’un politicien qui prétend donner à son pays ce qu’il veut sera toujours plus populaire qu’un politicien qui prétend lui donner ce dont il a besoin. Peut-être le plus grand président américain de Kennedy à Obama, Carter n’a été ni réélu, ni apprécié même jusqu’à aujourd’hui, car là où Reagan a donné ce qu’ils voulaient aux Américains, lui a tenté de leur donner ce dont ils avaient besoin. Son mandat a commencé par une exhortation à la sagesse et à la retenue, excellente illustration du stoïcisme d’État : même si l’ère des hydrocarbures bon marché devait toucher à sa fin, pourquoi ne profiterions-nous pas de cette opportunité pour nous transformer technologiquement, pourquoi ne ferions-nous pas de cette grande transformation un effort national par lequel chacun fera preuve de la même abnégation que l’on manifeste en temps de guerre, sans accabler les coupables, mais en allant résolument de l’avant ? Ce brillant discours de l’« équivalent moral de la guerre » mit en évidence la crainte de William James : l’ego humain est bien davantage prêt à la cohésion tribale en cas de mort imminente qu’en temps de paix. Plus tard la « doctrine Carter » allait être l’exact opposé de ce discours : la sécurisation par la force des réserves d’hydrocarbures du Golfe, qui est encore en vigueur quarante ans plus tard. Le politicien sait quel écart il y a encore de l’idéal au réel, mais il ne doit pas abandonner l’idéal pour autant. Comme rappelle Cheikh Aly N’Daw, on peut tuer les rêveurs mais on ne peut pas tuer leurs rêves.

5.6.

Il est beaucoup plus facile d’exhorter un peuple à un effort violent sur les autres plutôt qu’à un effort violent sur lui-même. Le renforcement de l’ego collectif, qui est fait de peur, de fierté, de vanité et de vengeance, est un pouvoir électoral expéditif mais extrêmement sombre et dangereux sur le long terme, pour l’humanité tout entière. Toutes les guerres européennes n’ont été qu’un ping-pong d’ego incessant, par lequel A passe un jour la frontière de B, et B passe un jour la frontière de A, et par lequel les coupables d’hier sont les ennemis de demain. Il est à la fois triste et gai de constater que le penseur politique peut porter un regard lucide sur les centaines de guerres qu’a connues le monde, et témoigner de leur évidente futilité.

5.7.

Ce qu’il faut appeler de ses vœux, ce n’est ni la dictature éclairée, ni la démocratie de l’ego – terrible « un ego, une voix » –, mais la démocratie sans ego, celle du peuple qui désire ce dont il a besoin, celle du peuple mûr, qui n’atteindra jamais la maturité autrement que par l’essai et l’erreur, auxquels il a un droit inaliénable. Et même si ces essais ou erreurs peuvent coûter des vies humaines, il n’en coûtera jamais autant que les guerres d’ego qui ont précédé et les essais ou erreurs des politiciens, et les futiles tentatives des oligarques de tout temps de diriger l’humanité en lui bandant les yeux, ce dont le « tittytainment » de Brzeziński n’est qu’une énième manifestation.

5.8.

Le peuple mature ne peut exister qu’en faisant de la sagesse une culture nationale, à laquelle tout le monde a droit, et qui n’est réservée ni au philosophe, ni aux versions modernes du chamane, du hiérophante ou de l’homme-médecine. Ce peuple est conscient des maladies de l’âme qu’on ne le rend pas honteux de soigner, alors qu’aujourd’hui encore personne n’avoue – ne soigne, encore moins – ses névroses et ses psychoses dont la société est pourtant incroyablement féconde et qui sont la source de toute violence.

Le prince noopolitique, ou « where deep thoughts are a duty »

6.1.

En quantité, et non en qualité transcendante, le volume de connaissance mondiale double tous les sept à neuf ans. Aujourd’hui, nous ne manquons pas de données, d’informations ou de connaissances de bas niveau. Ce dont nous manquons cruellement, c’est de concepts, de paradigmes élégants et unificateurs, de connaissances transcendantes, et de sagesse en particulier. La recherche actuelle n’est qu’une usine à produire et à traiter des données, le chercheur n’est qu’un zombie à données, et une poule pondeuse qui doit produire ses articles régulièrement et quémander citations et financements. Ce système a abandonné toute transcendance, d’ailleurs la plupart des publications transcendantes ont été rejetées dans l’histoire et le seraient plus encore aujourd’hui car la revue des pairs (peer review), c’est la pression des pairs (peer pressure), donc, en dernier recours, la pensée unique. De ce fait, la recherche aujourd’hui n’est disruptive et transcendante non par aspiration, mais quand elle ne peut pas faire autrement, ou encore par accident.

6.2.

Or s’il faut parler ici de la recherche (en sciences comme en humanités, l’informatique doit beaucoup aux philosophes, par exemple), c’est qu’elle est l’infrastructure de la création de connaissances. Elle semble ne pas pouvoir être dirigée, car la diriger c’est la limiter, mais elle peut être exhortée et inspirée : encourager, voire obliger, les chercheurs à ne travailler que sur ce qu’ils aiment réellement et non sur le moins pire où l’académie les a menés pourrait être un moyen de doper leur créativité et leur productivité. Cependant, la recherche est fondamentalement non linéaire et toute tentative de la linéariser est, en même temps que cela est rassurant à l’esprit limité, limitant en lui-même.

6.3.

On observe une corrélation très étroite entre l’augmentation du nombre de publications scientifiques et la croissance des exportations brutes en Chine. Bien sûr, la corrélation n’est pas causation, mais cette croissance procède de la noopolitique chinoise, qui est un facteur de paix. Le pays a aussi décidé d’exhorter ses chercheurs à pondre un maximum d’articles (ce dont les inénarrables classements universitaires se nourrissent essentiellement, et d’ailleurs le plus influent d’entre eux est chinois), ce qui provoque de nombreux abus mais est nettement corrélé à son avancée dans l’économie de la connaissance. La recherche est une infrastructure de production de connaissance. Que l’on extrait la connaissance aujourd’hui comme le pétrole hier prouve au moins que l’on a conscience de ce que la connaissance est le nouveau pétrole, même si ce n’est pas la bonne façon de l’extraire.

6.4.

On sait donc que le pétrole de tout futur possible, c’est la connaissance. Or si la matière est finie, la connaissance est infinie. Et toute mise en valeur de la matière procède de la connaissance, qui est en dernier recours la ressource la plus vitale au monde, mais également une ressource qui encourage le partage parce que ses échanges sont à somme positive (loi de Soudoplatoff : partager une connaissance, c’est la multiplier ; partager la matière, c’est la diviser). Il est essentiel pour les États de mieux produire, mais aussi de mieux distribuer la connaissance : de réformer profondément leur éducation pour la structurer autour de l’amour et non plus du devoir de la connaissance, l’amour (l’appétit) étant le seul moteur à même de maintenir un haut débit de connaissance sur le long terme.

6.5.

Or maintenir un haut débit de connaissance est un devoir absolu pour un État, en particulier pour une démocratie. Ce devoir sauve plus de vies qu’aucun autre, il permet de sauter des étapes de peine et d’ignorance dans les civilisations, et c’est pourquoi il est d’une grande sacralité.

6.6.

Par ailleurs, si la circulation de la connaissance est une infrastructure, les États doivent la considérer comme telle et y investir en conséquence : c’est la loi de Bruce Cahan. Car qu’est-ce qu’une superpuissance ? Un vaste territoire connecté et une population de même. L’art de connecter sa population est proprement noopolitique, et il ressort d’infrastructures à la fois solides et flexibles qui sont culturelles, sociales, mais aussi technologiques (tablettes, Internet aujourd’hui, neuroergonomie demain…).

6.7.

Edgar Poe décrivait le paradis comme ce lieu « où les pensées profondes sont un devoir ». La gouvernance par l’expression d’un tel devoir national est la véritable noopolitik. Elle est un effort strictement intérieur, et un effort strict sur soi-même et sur personne d’autre. Elle ne consiste pas pour le savoir à vénérer le pouvoir, mais pour le pouvoir à vénérer la sagesse, la connaissance transcendante, car comme disent les soufis : le pire des sages est visiteur de princes, le meilleur des princes est visiteur de sages. Cette phrase décrit parfaitement le prince noopolitique : c’est au savoir de régner sur le pouvoir, et non l’inverse ! A-t-on jamais vu Socrate demander audience au stratège ? A-t-on jamais vu Diogène visiter Alexandre ? C’est pour rappeler qu’un État est perverti quand son savoir sert le pouvoir et qu’il est sain que le pouvoir serve la sagesse que les soufis citent un tel proverbe.

6.8.

Comme la noopolitik est un effort sur soi, elle est généralement impopulaire. Pourtant, ses applications sont très vastes, et un État qui la maîtrise est un trésor pour l’humanité, d’où émergeront des merveilles, comme en leurs temps Internet et l’ordinateur. Or tout État a le devoir d’être un trésor pour l’humanité, et il doit commencer par l’être pour son peuple, car c’est à l’État de servir le peuple et non l’inverse. Il est aussi intéressant de noter qu’à chaque fois qu’une technologie militaire est mise au service des civils, elle devient un trésor pour l’humanité. Cette observation fonde le sujet du complexe pacifico-industriel, qui est la transformation volontaire des armes de destruction massive en moyens de construction massive, par lequel les empires pourront se consolider en un clin d’œil plutôt que de s’étendre, et cultiver leur soft power par l’exemplarité et le shock and awe de l’espoir plutôt que celui du désespoir. Car le désespoir est fini, mais l’espoir n’a pas de limite.

6.9.

Il est vital aujourd’hui pour les États d’assurer un haut débit de confiance, de connaissance et de sagesse. Le dirigeant qui exerce cet art est le Prince noopolitique. Dès son préambule, l’Unesco déclare qu’un tel art est le seul moyen de réaliser la paix mondiale. Cependant, le danger absolu resterait de construire un haut débit de savoir sans sagesse, qui ne ferait que renforcer l’ego et lui donner de nouvelles technologies plus puissantes encore. Il faut craindre un ego riche et puissant.

Du positivisme noopolitique

« Ce “Moi” trouvera une vie future, une plus noble copie de la nôtre, /Où chaque énigme sera résolue, où chaque connaissance sera connue ; /Où il sera donné à l’homme de voir le tout, que sur Terre il ne voit qu’en partie.»

7.1.

Toute guerre ne peut exister que sur un mélange de connaissance et d’ignorance. Il faut la connaissance de nuire, et l’ignorance de transcender le conflit, la connaissance de nuire à l’ennemi – qui est l’ami de demain, en vérité, car tous les généraux qui tuent quelqu’un aujourd’hui privent leurs petits-enfants de leurs futurs amis – et l’ignorance de nuire au conflit, qui est le seul ennemi éternel. Toute guerre est donc à la fois la maîtrise de l’art de la guerre et l’absolue ignorance de l’art de la paix, qui est en fait la guerre contre l’ego, ce que les musulmans qui ont encore un peu de mémoire appellent le « Grand Djihad », la lutte contre soi-même. Ce mélange d’ignorance et de connaissance est la poudre noire de toutes les guerres, ce dont elles se nourrissent comme des parasites de l’humain.

7.2.

Clausewitz appelle l’ignorance de ce que fait l’ennemi le « brouillard de guerre ». Mais si nous considérons la guerre elle-même comme le véritable ennemi, l’ignorance de la façon de la détruire est le brouillard de la guerre à la guerre. En noopolitique, le brouillard de guerre, c’est l’ignorance des moyens de faire la paix, l’ignorance des méthodes de guerre à la guerre, et des moyens de la paix, car comme Martin Luther King l’a rappelé, la paix, c’est bien plus que l’absence de guerre.

7.3.

Il ressort que dans la connaissance totale et absolue, les guerres n’existeraient plus. Cette observation fonde le positivisme noopolitique. Burton décrivait ainsi le paradis et la dissolution de l’ego (« I ») dans la connaissance totale : « This “I” may find a future Life, a nobler copy of our own, /Where every riddle shall be ree’d, where every knowledge shall be known; /Where ‘twill be man’s to see the whole of what on Earth he sees in part7. »

7.4.

« Quand vous n’avez qu’un marteau, vous voyez tous vos problèmes comme des clous. » Plus les États développeront leur capacité de destruction, plus ils verront la destruction comme la seule solution à leurs problèmes. Le Moyen- Orient l’illustre tristement. C’est pour cela qu’il y faut des leaders féminins d’esprit, comme Ruth Dayan, pour qui conciliation, compassion, patience, humilité, abnégation et harmonie sont des outils politiques normaux. Il y a un lien profond entre le féminin et la paix dans le monde, parce que la socio- évolution a souvent confié aux femmes le rôle de préserver la vie qu’elles seules peuvent mettre au monde, et aux hommes celui de la prendre. Ainsi les valeurs patriarcales se sont-elles construites autour de la compétition, de la vengeance et de la guerre, et les valeurs matriarcales, autour de la compassion, de la patience et du pardon inconditionnel.

7.5.

Une expression pointue du positivisme noopolitique est celle du dilemme du prisonnier. Deux prisonniers sont interrogés séparément et ont le choix soit de trahir l’autre, soit de se taire. Si les deux se taisent, ils sont libérés ; si l’un se tait et que l’autre le trahit, il est condamné à vingt ans de prison et l’autre est libre ; si les deux se trahissent, ils sont condamnés à cinq ans de prison chacun. La stratégie la plus rationnelle individuellement est la trahison, mais l’étant individuellement justement, elle devient la plus probable et la plus stable collectivement, alors qu’elle n’est pas la meilleure pour le groupe. Cette situation correspond à l’équilibre de Nash, qui est stable. La situation où les deux se font confiance est l’optimum de Pareto, qui est instable. On peut démontrer que l’optimum de Pareto est d’autant plus instable qu’il y a de joueurs, et l’équilibre de Nash d’autant plus stable.

7.6.

Le désarmement nucléaire est un dilemme du prisonnier, car si une seule puissance décide de garder ses armes, les autres ont trop à perdre pour se désarmer elles-mêmes. La signature du protocole de Kyoto pourrait sembler du même ordre, car les États pensent qu’elle implique une décroissance, ou au moins un ralentissement économique (rien n’est pourtant plus faux !) auquel cas un pays qui ne le respecterait pas aurait un avantage sur tous les autres. En réalité, comme Gunter Pauli l’a démontré, de même que l’abolition sèche de l’esclavage a forcé les États du Nord à changer de paradigme productif les premiers et à s’industrialiser avant les États du Sud, l’abolition de la pollution nous fera entrer dans un nouveau paradigme industriel et économique (l’« économie bleue », comme l’appelle Pauli) à la croissance nettement supérieure. Cependant, nous devons observer que, dans le cas du désarmement nucléaire, nous échouons parce que l’optimum de Pareto et l’équilibre de Nash sont distincts. Rien ne dit qu’il n’existe pas une situation de paix mondiale qui soit à la fois stable (équilibre de Nash) et collectivement optimale (optimum de Pareto). Cette expérience de pensée est un cas de positivisme noopolitique, car si une telle situation existe, elle se trouve dans la noosphère, comme toute résolution transcendante de conflit par ailleurs.

7.7.

En définitive, la géopolitique est l’art de contrôler les peuples bien plus que les territoires : le contrôle d’un territoire n’y est intéressant que s’il implique directement ou indirectement celui d’un peuple. Or quand on plonge la géopolitique dans la connaissance absolue, elle devient un art d’une très grande futilité : la Terre tout entière n’est qu’un point dans l’univers, où il y a simplement plus d’étoiles dans notre galaxie que d’êtres humains dans toute l’histoire cumulée de l’humanité. Et il y a sans doute le même ordre de galaxies dans l’univers que d’étoiles dans la Voie lactée. La disparition d’une étoile, voire d’une galaxie entière, aura été jusqu’ici plus fréquente que celle d’un seul humain dans l’histoire de l’univers. C’est dire à quel point les guerres de ressources sont ridicules une fois plongées dans l’immensité du savoir et de l’univers, et à quel point il y a largement assez d’énergie – le nerf absolu de toute guerre, en vérité, devant le capital, qui n’en est qu’un ticket de rationnement – pour tout le monde dans l’univers. Or plonger la géopolitique dans la connaissance absolue, c’est faire de la noopolitique. On comprend bien que la transcendance est une méthode noopolitique naturelle.

7.8.

Il y a, comme disait Gandhi, bien assez de ressources même sur la Terre pour satisfaire chacun, surtout quand la connaissance vient donner un levier disruptif à la mise en valeur des ressources. Mais, comme le disait également Gandhi, il n’y a pas assez de ressources terrestres pour satisfaire l’ego de chacun, en particulier l’ego de tous les pays. Quant à la connaissance, elle peut, si nous le désirons, nous assurer une croissance infinie.

7.9.

La géopolitique est donc une science par laquelle l’humanité peut s’anéantir, et comme tout humain qui aura été au moins cent milliards de fois plus rare qu’une étoile entière dans l’univers, la géopolitique a son importance parce qu’elle traite des erreurs et des morts, de choses qui sont plus rares que des étoiles entières.

7.10.

En conclusion, pour comprendre à quel point la connaissance peut tenir toutes les causes d’un conflit dans sa main, analysons la colonne vertébrale même de presque tous les grands conflits de notre histoire : la route de la Soie. Elle fut le théâtre de l’épopée d’Alexandre le Grand, puis celui des croisades, de toutes les guerres de Jérusalem, et aujourd’hui enfin la route de la Soie est devenue la route des hydrocarbures, qui la rend plus stratégique et plus disputée encore. De même que, durant les croisades, il était plus facile de mobiliser des analphabètes en leur parlant de bouter l’infidèle hors de la ville sainte, aujourd’hui les religions sont utilisées pour contrôler ou perturber la route des hydrocarbures. Or d’où vient cette route ? De la connaissance : un jour, les Chinois ont planté des mûriers pour régénérer les sols, et un jour on décida d’utiliser ce que l’on avait cru un déchet, la fibre protéique du bombyx du mûrier. La raison de centaines de guerres était née de la connaissance d’un petit papillon. Toutes les guerres du xxe siècle ont été liées aux hydrocarbures quant à elles, et au début de ce xxie siècle elles le sont plus que jamais, quand l’OCDE fait tout ce qui est en son pouvoir diplomatique pour en sevrer la Chine, comme les Alliés ont tenté de le faire pour l’Allemagne de 1914. Pourtant, Paolo Lugari a démontré qu’il est possible de produire des hydrocarbures renouvelables en de nombreux lieux très éloignés de la route de la Soie. En plantant des pins des Caraïbes sur des terres désertifiées de Las Gaviotas, en Colombie, le visionnaire italien a créé de la prospérité presque ex nihilo, en particulier des colophanes dont on peut tirer un excellent biodiesel. C’est cela, l’éternel pouvoir disruptif de la connaissance, et l’éternel pouvoir de paix de la sagesse. Car l’homme et les États sont en fait libres de créer des routes de la soie, des hydrocarbures, des ors en tous lieux. Ce n’est qu’une courte péripétie de 5.000 ans dans la comédie – elle finit bien – de l’humanité que d’avoir cru que ce sont ces routes qui font l’humain et pas l’humain qui règne sur ces routes.

7.11.

C’est à l’homme de régner par sa sagesse sur le territoire, et non au territoire de régner sur l’homme. Quand l’homme cessera-t-il de mourir pour des territoires ? Quand commencera-t-il à nourrir les territoires de sa sagesse plutôt que de son sang ?

7.12.

Au-delà donc des routes de la soie et des routes des hydrocarbures, il est possible de créer en tout lieu, en tout temps, des routes de la sagesse. C’est cela, se trouver dans le camp d’Athéna.

7.13.

Or c’est au pouvoir de se soumettre à la Vérité, non à la Vérité de se soumettre au pouvoir. La Vérité est la forme suprême de pouvoir.

Aucun commentaire.