Iran : une société sécularisée, diverse et dissidente

Les résultats des enquêtes en ligne du GAMAANPrologue

Comment mesurer et interpréter la religiosité des Iraniens ?

Des divergences statistiques majeures selon les sources

L’essor d’internet en Iran, ses usages et leurs conséquences

Le clivage entre laïcs et religieux : des interprétations diverses

La sécularisation de la protestation

Les enquêtes du GAMAAN (2019-2023) : conception et méthode

Les enquêtes de 2019 et 2020 : un défi méthodologique

Les enquêtes de 2022 et 2023 : changement de dimension et d’échantillonnage

Les résultats d’ensemble : religiosité, sécularisation et dissidence

Groupes religieux et non religieux

La question du hijab obligatoire

Les manifestations nationales de 2022

La consommation des médias

Conclusion : de la remise en cause du régime à la remise en cause de l’Islam

Remerciements

Résumé

Le conflit israélo-iranien de juin 2025 a remis à l’ordre du jour la question de la solidité du régime établi par la Révolution de 1979, une question donnant lieu à des analyses contradictoires et à des spéculations de toute nature. La répression féroce que ce pouvoir théocratique exerce sur la société depuis quatre décennies n’est sans doute pas assez prise en compte dans les analyses dominantes. C’est ainsi que des commentateurs, pour qui la longévité du régime semble contredire les théories de la modernisation et l’idée d’un cheminement inéluctable vers la sécularisation, soutiennent des interprétations alternatives qui font droit à un processus inverse à la désécularisation et à un « retour du religieux ».

À première vue, les enquêtes d’opinion conventionnelles, menées par téléphone et en face-à-face à l’intérieur du pays, font état d’une religiosité quasi unanime de la population iranienne et de son très fort soutien au régime. Pourtant, ces résultats sont contredits par les vagues successives et massives de protestations contre l’idée même de république islamique, dont les plus récentes ont été les manifestations nationales « Femmes, Vie, Liberté » de 2022-2023, au cri de « Nous ne voulons pas d’une république islamique ! ». Au fil des ans, des enquêtes qualitatives ont décrit une attitude critique généralisée à l’égard des autorités et des institutions religieuses, ainsi qu’un revirement des mentalités au profit de la célébration de la vie terrestre, en opposition aux valeurs chiites du deuil, du martyre et de l’au-delà.

L’usage désormais quasi universel d’internet en Iran a permis d’atteindre les citoyens par des canaux alternatifs, réduisant la crainte de la surveillance étatique qui peut fausser les réponses aux questions sensibles, telles que celles portant sur la religion et la politique.

C’est le principe directeur qui guide le travail du GAMAAN (Groupe d’analyse et de mesure des attitudes en Iran) qui utilise des méthodes en ligne – recrutement via les réseaux sociaux, outils VPN et chaînes de télévision par satellite – pour atteindre un large éventail de répondants.

Ses enquêtes, novatrices par leur méthode, le sont aussi par leurs résultats. Elles brossent, par comparaison avec les données recueillies par les sources officielles, un tableau radicalement différent de la société iranienne, qui connaît bel et bien une sécularisation massive. Les résultats confirment qu’une majorité d’Iraniens soutiennent une transition, voire une révolution qui démantèlerait le régime clérical. Les résultats montrent aussi qu’il existe de profondes tensions entre laïcs et religieux au sein de la société et une plus grande diversité des identifications personnelles, religieuses comme non religieuses.

Pooyan Tamimi Arab,

Assistant professor en études religieuses à l’Université d’Utrecht (Pays-Bas) et membre de l’Académie des jeunes chercheurs de l’Académie royale néerlandaise des arts et des sciences.

Ammar Maleki,

Assistant professor en politique comparée à l’Université de Tilburg (Pays-Bas), directeur du GAMAAN et représentant pour l’Iran auprès de la WAPOR pour la période 2025-2026.

Femmes iraniennes sans hijab sur la place Naqsh-e Jahan à Ispahan.

Cette photographie a circulé en ligne en 2023 et a d’abord été envoyée à l’activiste Masih Alinejad à l’occasion du Nouvel An persan.

Prologue

La présente note est la version française de l’article original, actualisé par les auteurs, traduit et adapté par Christophe de Voogd, président du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondapol ; Cf. P. Tamimi Arab et A. Maleki, « The secular-religious divide in Iran: An analysis of GAMAAN’s online surveys », dans J.D. Eller et N. Khazaal (éds.), Nonbelievers, Apostates, and Atheists in the Muslim World, Londres, Routledge, 2025, p. 112-142.

P. Alimagham, Contesting the Iranian Revolution: The Green Uprisings, Cambridge, Cambridge University Press, 2021. Cf. également N.Vahabi, Iran : une révolution civile ?, Fondapol, novembre 2009.

On reprend ici la distinction habituelle en français entre « réformateurs » et « conservateurs ». En Iran, la distinction qui a cours est entre « réformistes » et « principialistes » (appellations que se donnent ces tendances elles-mêmes) ; elle désigne d’un côté ceux qui recherchent des réformes – non structurelles – au sein du système de la République islamique et ceux dont le point de vue est résolument en faveur du fondamentalisme religieux et du Guide suprême.

Human Rights Council, Consolidated findings of the Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran, United Nations, 2025, A/HRC/58/CRP.1.

Lorsque Majidreza Rahnavard, 23 ans, a été filmé les yeux bandés, accompagné de ses bourreaux masqués, et qu’on lui a demandé ses dernières volontés, sa réponse a trouvé un écho chez de nombreux Iraniens : « Je ne veux pas qu’on pleure sur ma tombe, qu’on récite le Coran ou qu’on prie. Que les gens soient joyeux et jouent un air gai ». Le contraste entre une population jeune et sécularisée et les religieux vieillissants de l’Iran n’aurait pas pu être plus flagrant. Majidreza Rahnavard a été exécuté publiquement par pendaison à une grue le 12 décembre 2022, moins de deux semaines après avoir été accusé d’avoir poignardé mortellement deux miliciens du régime, après avoir été torturé, s’être vu offrir une seule séance au tribunal et avoir été reconnu coupable de « guerre contre Dieu ». Dans ses dernières volontés, Majidreza Rahnavard a souligné qu’il s’écartait des traditions chiites de deuil et de martyre, ainsi que de la révélation de Dieu et de la prière. Son alternative – être joyeux et écouter de la musique – symbolisait une célébration de la vie terrestre.

Cet acte de défi est un symptôme de la profonde sécularisation de la société iranienne au cours de quatre décennies de théocratie. Alors que les protestations ont commencé dès le début du régime et ont atteint une échelle de masse pendant le Mouvement vert de 20092, la nouvelle génération – élevée dans un monde connecté à internet sans souvenirs personnels de la révolution, de la guerre Iran-Irak des années 1980 ou de l’élection du président réformateur Khatami en 1997 – a ouvertement rejeté la notion de république islamique. Depuis les manifestations de 2017, 2019 et 2022, le concept de « renversement » (barandāzī) a pris de l’ampleur, les gens scandant hardiment : « réformateurs, conservateurs, le jeu est terminé » et « Nous ne voulons pas d’une république islamique »3. Aujourd’hui, tout espoir de changement venu de l’intérieur du régime – et de l’intérieur de l’islam lui-même – initié par les réformateurs, politiques ou religieux, semble s’être évanoui.

Les conservateurs ont également abandonné les faux-semblants. En 2021, après un simulacre d’élection présidentielle, ils ont élu Ebrahim Raisi, qui faisait partie d’un organe de répression nommé par l’opinion « comité de la mort », ayant envoyé des milliers de personnes à la potence. Par la suite, la tragédie de Mahsa (Jina) Amini, battue à mort en septembre 2022, après avoir été détenue pour ne pas avoir parfaitement respecté les règles du hijab, n’a pas suscité d’appels à la réforme au sein du régime ou des cercles religieux mais a conduit à une fureur protestataire iconoclaste. Les manifestants ont mis le feu à des images des fondateurs de la République islamique – Khomeini et Khamenei – ainsi qu’à des images de Soleimani, le commandant des Gardiens de la révolution, tué en Irak par les États-Unis. Les femmes se sont débarrassées de leur hijab, l’ont brûlé, se sont coupé les cheveux et ont scandé « Femme, Vie, Liberté ». Cette irrévérence manifeste a suscité une réponse violente de la part du régime : il a arrêté des milliers de personnes, en a tué plus de 500 (dont plus de 70 enfants), a exécuté des manifestants après des mises en scène de procès ; on a tiré dans les yeux, les seins et les parties génitales des manifestantes et multiplié menaces et sanctions pour non-port du hijab – y compris des années d’emprisonnement, des viols, des coups de fouet, et même l’ordre pour les accusés de laver des cadavres4. Le régime est désormais confronté à un mécontentement de masse irréversible. Au moment où ces lignes sont écrites, les femmes continuent de défier les autorités en refusant de porter le hijab en public. Malgré les menaces du régime, elles redéfinissent les frontières entre la vie privée et la conformité publique aux prescriptions religieuses.

Il est significatif que parmi les opposants au régime figurent des musulmans chiites fervents et pratiquants. Les vidéos de manifestations montrant des femmes voilées se solidarisant avec des femmes sans voile pourraient conduire à voir le clivage actuel non comme un conflit entre laïcs et religieux, mais plutôt comme une lutte entre forces démocratiques et non démocratiques. Mais comment interpréter alors les scènes de protestation qui semblent critiquer non seulement l’État mais aussi l’islam ? Et dans quelle mesure les croyances personnelles, religieuses ou non, des gens reflètent-elles leur position à l’égard du régime ?

Comment mesurer et interpréter la religiosité des Iraniens ?

Des divergences statistiques majeures selon les sources

GAMAAN ou Groupe d’analyse et de mesure des attitudes en Iran (gurūh-i mutāli’āt-i afkārsanjī-i īrānīān) est l’acronyme du mot persan gamān, qui signifie à la fois « opinion » et « estimation ». Les publications du GAMAAN sont disponibles à l’adresse suivante : www.gamaan.org.

T. Kuran, Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Preference Falsification, Cambridge, Harvard University Press, 1997.

Z. Zimbalist, « Fear-of-the-state Bias in Survey Data », International Journal of Public Opinion Research, 30 (4), 2018, p. 631-651.

T. Chisaka, 2021 Opinion Poll in Iran: Sampling Method and Descriptive Statistics, RSGC-Online Paper Series No. 13, Research Report No. 6, 25 novembre 2021, p. 21. [en ligne].

Le baha’isme est une religion syncrétique et universaliste fondée au XIXe siècle en Iran.

Cf. tableau 6 p. 28 pour un tableau complet des identifications religieuses et non religieuses.

Le zoroastrisme était la religion de la Perse avant la conquête arabe du VIIe siècle. Il ne représente plus qu’une minuscule communauté, l’essentiel de la population s’étant convertie à l’islam et une partie de ses adeptes ayant émigré en Inde, où ils ont fondé la communauté des Parsis de Bombay. Pour une analyse complète, cf. M. Stausberg, P. Tamimi Arab et A. Maleki, « Survey Zoroastrians: Online Religious Identification in the Islamic Republic of Iran », Journal for the Scientific Study of Religion, 62 (4), 2023, p. 823-844.

Voir pour un compte rendu détaillé du processus d’enquête et de sa réception en Iran et à l’échelle internationale, D. Nayeri, « Why Is Iran’s Secular Shift So Hard to Believe? How Two Researchers Got to the Heart of a Polling Problem: The Skewing Effect of Fear », New York Magazine, 21 octobre 2022.

Nous étudierons ici la dynamique de la sécularisation et de la religiosité de la société en présentant des données quantitatives, recueillies par le GAMAAN (Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran)5. Ce groupe de recherche à but non lucratif a été officiellement établi aux Pays-Bas en 2019 et mène des enquêtes en ligne auprès des Iraniens résidant en Iran. L’adoption d’une approche numérique se justifie par le fait que les enquêtes probabilistes traditionnelles sont sujettes à des erreurs de mesure. Malgré une exécution rigoureuse et même des résultats fiables, elles peuvent aussi donner certains résultats non valides en raison des contraintes liées aux entretiens téléphoniques et en face-à-face. Dans un environnement de répression étatique, les individus censurent en effet souvent leurs véritables opinions, voire les modifient sans hésitation pour éviter une investigation des autorités – un phénomène connu sous le nom de « falsification des préférences »6. Si le biais d’échantillonnage est un défi dans tous les pays, l’Iran présente une difficulté supplémentaire, à savoir la collecte de données qui ne soient pas entachées par le « biais de la peur de l’État »7.

Or les enquêtes menées par téléphone et en face-à-face par IranPoll et le World Values Survey (WVS) suggèrent que 98% des Iraniens se considèrent comme musulmans8; la religiosité de la population y paraît si omniprésente et son identification à l’islam quasiment absolue, qu’il semble y avoir peu de place pour toute marge de progression. En outre, 78% d’entre eux approuvent un système politique régi par des lois religieuses (WVS, Vague 7, 2020). À l’inverse, notre première enquête anonyme en ligne sur les attitudes des Iraniens à l’égard de la religion, menée en juin 2020 auprès d’environ 40.000 répondants locaux, a brossé un tableau totalement différent du rapport numérique entre religieux et non religieux. Après pondération et constitution d’un échantillon représentatif de la population adulte alphabétisée (88% de la population totale), nous avons constaté que 32% s’identifiaient comme musulmans chiites, 22% comme «sans appartenance», 9% comme athées, 7% comme spiritualistes et 6% comme agnostiques, aux côtés de groupes plus petits tels que 0,5% de bahá’ís9 et 0,1% de juifs10. Fait marquant : 8% s’identifient au zoroastrisme, phénomène qui renvoie aux perceptions iraniennes de l’héritage national plutôt qu’il n’est le reflet exact de la petite communauté ethnoreligieuse des zoroastriens autochtones11. En d’autres termes, l’enquête en ligne a permis aux répondants de s’exprimer dans un sens qui était inconcevable dans les enquêtes par téléphone et en face-à-face et qui donc demeurait complètement invisible dans les résultats de ces dernières. L’enquête GAMAAN de juin 2020 a également révélé que 68% de la population estimaient alors que les prescriptions religieuses devraient être exclues de la législation de l’État, même si les religieux constituent la majorité parlementaire. Inévitablement, le biais d’échantillonnage et l’absence de la population analphabète ont affecté les résultats, mais la disparité frappante avec l’image d’une nation musulmane homogène est trop importante pour être ignorée12.

L’essor d’internet en Iran, ses usages et leurs conséquences

VPN désigne un réseau privé virtuel, c’est-à-dire un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs connectés à des réseaux locaux différents. Le VPN isole les échanges entre ces ordinateurs du reste du trafic se déroulant sur des réseaux de télécommunication publics.

Cf. « Iran (Islamic Republic of). Individuals using the Internet », DataHub, Union internationale des télécommunications, s.d., consulté le 2 décembre 2023, [en ligne].

Données du site persan amar.org.ir/work.

ISPA, « Latest Results of Social Media Usage in Iran » [en persan], Iranian Students Polling Agency (ispa.ir), 13 juin 2022, [en ligne].

Le Mouvement vert est un mouvement de protestation contre les résultats, suspectés de falsification, de l’élection présidentielle iranienne de 2009.

Sur ces évolutions, voir notamment M. Alimardani et S. Milan, « The Internet as a Global/Local Site of Contestation: The Case of Iran », dans E. Peeren, R. Celikates, J. de Kloet et Th. Poell (éds.), Global Cultures of Contestation : Mobility, Sustainability, Aesthetics & Connectivity, Cham, Palgrave Macmillan, p. 171-192.

Le succès initial de l’enquête du GAMAAN sur la religion en 2020 a ouvert la voie à des collaborations avec les fournisseurs de VPN13 et, en 2022, avec les chaînes de télévision par satellite – Iran International et Voice of America Persian – permettant une distribution plus large de l’enquête. Ces fournisseurs de VPN, dont le nombre d’utilisateurs quotidiens varie entre un et dix millions, ont joué un rôle déterminant dans la constitution d’un échantillon représentatif de la population iranienne, selon l’âge, le niveau de vie et la répartition ville/campagne. Le blocage par le régime d’applications telles qu’Instagram et WhatsApp et de sites web tels que YouTube et Google a stimulé la croissance de la couverture par les outils VPN, tandis que celle par les téléphones fixes est en déclin. Selon l’Union internationale des télécommunications, 79% des Iraniens ont utilisé internet en 2021, avec des taux respectifs de 66% dans les zones rurales et de 83% dans les zones urbaines14. Étant donné qu’environ 12% de la population adulte est analphabète, selon l’enquête sur la main-d’œuvre de 202215, et donc moins susceptible de s’engager dans des applications dépendant de l’alphabétisation, environ 90% des Iraniens alphabétisés utilisent internet. De plus, selon l’Institut de sondage des étudiants iraniens à Téhéran, soutenu par le régime, environ 78% des Iraniens adultes utilisaient au moins une plateforme de médias sociaux16. Le Guide suprême du pays lui-même, Ali Khamenei, est présent sur Instagram, Telegram et X (anciennement Twitter), qui sont tous officiellement interdits au peuple iranien.

Au fil des ans, le peuple a trouvé des moyens créatifs d’utiliser internet. À partir des années 2000, les blogs persans ont proliféré ; par la suite, l’émergence de nouvelles plateformes de médias sociaux a joué un rôle central dans la mobilisation des protestations lors du Mouvement vert17 qui a suivi l’élection présidentielle contestée de 2009. Des applications pour smartphones telles que WhatsApp ont été utilisées non seulement pour la messagerie privée, mais aussi comme source de nouvelles et d’informations18. Dans ce climat politique autoritaire, nous avons régulièrement constaté que le manque de moyens d’expression dans la société pousse de nombreuses personnes à participer à des enquêtes en ligne, y compris des musulmans chiites dévots qui soutiennent le régime. L’anonymat offert par les enquêtes en ligne est perçu comme plus sûr que la confidentialité promise par un enquêteur téléphonant au domicile ou frappant à la porte. Cet anonymat permet aux individus d’exprimer sincèrement leurs opinions sur des sujets sensibles liés à la religion et à la politique.

| Méthodologie

Au GAMAAN, nous appliquons des méthodes statistiques établies de pondération et d’appariement sur notre grand échantillon initial non représentatif et pour en extraire ainsi un échantillon représentatif19. Pour évaluer la représentativité de nos enquêtes, nous comparons nos résultats pondérés avec des données externes sur les taux d’emploi et les niveaux de revenu des ménages, ainsi qu’avec des questions non sensibles d’autres enquêtes, notamment celles sur les langues parlées à la maison, la couverture maladie et les attitudes à l’égard de la famille, du travail et des amis. Nous avons toujours observé une forte correspondance entre nos résultats et les questions non sensibles posées par d’autres enquêteurs comme le WVS, ce qui est une indication forte de la représentativité de notre échantillon après pondération ; et qui rend d’autant plus significatives les fortes disparités apparues entre nos enquêtes et les sources officielles quand il s’agit de sujets jugés sensibles en Iran. Des comptes rendus détaillés de ces résultats figurent dans les sections méthodologiques de nos rapports publiés, ainsi que dans des publications universitaires qui analysent en détail diverses formes de biais, de collecte et de pondération des données, ainsi que l’impact de la conception de l’enquête et de la formulation de nos questions. Dans la partie II, nous fournissons des informations de base sur l’échantillonnage et les comparaisons les plus importantes, qui en démontrent la représentativité, avec des données externes et des enquêtes probabilistes sur des questions non sensibles. L’accent sera mis sur les résultats pondérés des enquêtes menées en 2020, 2022 et 2023. Ces résultats offrent des indications précieuses sur le clivage entre laïcs et religieux en Iran. Nous décrivons ce que les musulmans chiites auto-identifiés et d’autres groupes religieux et non religieux ont à dire sur le hijab obligatoire, la laïcité politique et les manifestations nationales, ainsi que sur la confiance qu’ils accordent aux chaînes de télévision anti-régime et pro-régime. |

Le clivage entre laïcs et religieux : des interprétations diverses

Ch. Kurzman, The Unthinkable Revolution in Iran, Cambridge, Harvard University Press, 2004.

Voir sur cette évolution A. Kian-Thiébaut, Secularization of Iran : A Doomed Failure? The New Middle Class and the Making of Modern Iran, Paris, Peeters, 1998.

A. Kazemipur, Sacred as Secular : Secularization under Theocracy in Iran, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2022, p. 7. Voir aussi J.D. Eller et N. Khazaal (éds.), Nonbelievers, Apostates, and Atheists in the Muslim World, Londres, Routledge, 2025. Voir également D. Reynié (dir.), Le XXIe siècle du christianisme, éditions du Cerf, coll. Lexio, 2023 : « Les données les plus récentes enregistrent une poussée de l’athéisme dans le monde arabe, probablement sous-estimée car il est assez difficile de le déclarer. Entre 2013 et 2018-2019, la proportion de personnes se considérant sans affiliation religieuse est passée de 8% à 13%. Plus encore, l’augmentation la plus forte est enregistrée chez les moins de 30 ans, ce qui présage d’un maintien de cette tendance. Parmi ceux-là, 18% s’identifient comme non religieux. En Algérie, une vaste enquête, « Generation what? Algérie », consacrée aux jeunes, conduite en 2019 par Belkacem Mostefaoui auprès des 18-34 ans, montre que « Très majoritairement, la jeunesse algérienne approuve la séparation de la religion et de l’État » et que « un tiers des jeunes hommes (32%) affirment pouvoir être heureux sans croyances religieuses. Un quart des jeunes filles (25%) partagent le même sentiment ». Seul le Yémen a connu une baisse de l’athéisme dans cette classe d’âge ». Cette enquête a été présentée par El Watan (18 avril 2019). Voir sur cette enquête l’interview de B. Mostefaoui sur France Info [en ligne], et un article de M. Benfodil [en ligne]. Voir aussi BBC, « The Arab world in seven charts: Are Arabs turning their backs on religion? », 24 juin 2019. Les données sur le monde arabe proviennent du Arab Barometer un réseau de recherche indépendant qui réalise depuis 2006 des enquêtes d’opinion dans les sociétés arabes [en ligne]. Voir enfin Yadh Ben Achour, L’islam et la démocratie ? Une révolution intérieure, Paris, Gallimard, 2020, p. 274.

WVS 2020, Vague 7.

A. Kazemipur, Sacred as Secular: Secularization under Theocracy in Iran, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2022, p.34.

M. Pargoo, Secularization of Islam in Post-Revolutionary Iran, Londres, Routledge, 2021, p. 108.

Pour une étude historique de cette contradiction apparente, voir A. Ghajarjazi, Irrationalities in Islam and Media in 19th-Century Iran: Faces of Modernity, Leyde, Leiden University Press, 2022.

A. Doostdar, The Iranian Metaphysicals: Explorations in Science, Islam, and the Uncanny, Princeton, Princeton University Press, 2018.

Cf. Jürgen Habermas : « Qu’est-ce qu’une société ”post-séculière” ?», Le Débat, Gallimard, 2008/5, n° 152, p. 4-15.

A. Bayat, Life As Politics: How Ordinary People Change the Middle East, Stanford, Stanford University Press, 2010.

Ibid., p. 104-107.

Z. Mir-Hosseini, « Islam, Gender, and Democracy in Iran », dans J. Cesari, J. Casanova (éds.), Islam, Gender, and Democracy in Comparative Perspective, New York et Oxford, Oxford University Press, p. 211-236.

Avant d’aborder les résultats de nos enquêtes et de proposer notre interprétation, nous commencerons par examiner comment d’autres chercheurs conceptualisent l’interaction entre sécularisation et religiosité dans l’Iran moderne.

La révolution islamique a depuis longtemps suscité une vague de publications cherchant à comprendre cette « révolution impensable20 ». Le mécontentement croissant de la société iranienne à l’égard du régime religieux a rapidement amené les chercheurs à se demander si une évolution vers la laïcité était en cours et quelles en seraient les implications21. L’attention portée par les chercheurs à la sécularisation s’est intensifiée, reflétant l’influence omniprésente des valeurs et des concepts séculiers dans la vie quotidienne et dans les expressions publiques des Iraniens.

Un sociologue qui a analysé les données quantitatives, Abdolmohammad Kazemipur, observe un « glissement tectonique » vers la sécularisation de la société. Il critique la notion d’« exceptionnalisme musulman », qui postule que les Iraniens et d’autres peuples d’Asie et d’Afrique sont intrinsèquement islamiques. « Les changements religieux dans l’Iran d’après 1979 », affirme-t-il, « ressemblent à certains des cas les plus extrêmes de sécularisation dans l’Occident moderne »22. Il s’agit d’une affirmation audacieuse, étant donné que le même Kazemipur s’appuie sur le World Values Survey (WVS), qui indique qu’en 2020, la quasi-totalité des Iraniens s’identifiaient comme musulmans et que 78% d’entre eux considéraient qu’un système politique régi par la loi religieuse était « assez » ou « très bon »23. Si les interprétations de Kazemipur sur la société iranienne sont en grande partie exactes au regard des enquêtes qualitatives, elles se heurtent aux données quantitatives des enquêtes officielles sur l’identification massive à l’islam et le soutien au régime, données qu’il utilise lui-même, aboutissant ainsi à un casse-tête méthodologique. Kazemipur résout cette contradiction en examinant la manière dont le séculier a imprégné le sacré. Dans le sillage de la révolution et de la guerre Iran-Irak, il affirme que l’implication de la République islamique dans les affaires profanes a déclenché un processus de sécularisation institutionnelle : la rencontre du séculier et du religieux n’a pas donné l’avantage à la religion, mais a plutôt contraint l’État à être moins obsédé par les prescriptions religieuses et à se concentrer davantage sur la gestion des affaires publiques. Kazemipur affirme même que l’État « semble théocratique mais est laïc par nature »24. Cette affirmation nous semble très contestable. Kazemipur peut avancer cet argument parce qu’il fait la distinction entre caractère secondaire des idées religieuses et véritables causes sociales, qualifiant la religion d’« épiphénomène » par rapport au domaine séculier. Historiquement, ce rejet pur et simple de l’influence de la religion – réduisant la perspective religieuse à une simple façade par rapport à l’infrastructure économique – a conduit de nombreux membres de la gauche à sous-estimer le potentiel théocratique du nouveau régime à l’époque de la révolution islamique. Cette connaissance ne permet pas non plus de comprendre pourquoi les Iraniens prennent aujourd’hui de plus en plus leurs distances avec l’islam lui-même.

On pourrait certes affirmer que l’islam n’est pas sur le point de disparaître, mais, comme l’affirme Mahmoud Pargoo, que sa sécularisation serait en cours dans l’Iran postrévolutionnaire. Pargoo affirme, par exemple, que les justifications du hijab obligatoire ont évolué depuis les années 2000 :

« Si le hijab est toujours obligatoire dans les espaces publics, de nouvelles conceptions émergent de plus en plus, qui le dissocient d’une édiction purement religieuse et le justifient par d’autres critères : utilitaires (protection de la famille ou des liens conjugaux), nationaux (ses prétendues racines dans la culture persane ancienne) ou juridiques (toutes les sociétés ont des règles minimales en matière d’habillement et l’Iran ne fait pas exception à la règle). Dans ce contexte, si le hijab reste au cœur de l’identité religieuse, il est justifié par des arguments séculiers plutôt que par la charia. En d’autres termes, une règle religieuse est en train d’être sécularisée25 ».

En Iran, l’utilisation d’un raisonnement séculier pour rationaliser les commandements religieux a donné naissance à un hybride particulier ; ce que l’on appelle la République islamique est en fait un amalgame disparate – une créature à la Frankenstein, même – de la modernité. Ainsi, à la suite des manifestations de 2022, les femmes qui refusaient de porter le hijab ont été soumises à un traitement psychologique après que des juges leur eurent diagnostiqué un « trouble antisocial de la personnalité ». Cette politique orwellienne reflète des modes de pensée où les hypothèses sous-jacentes sont profanes et doivent s’aligner sur les normes scientifiques26.

L’anthropologue Alireza Doostdar va plus loin dans la déconstruction de la frontière entre le profane et le religieux en démêlant les enchevêtrements historiques qui persistent encore aujourd’hui. Dans son étude ethnographique sur la croyance aux djinns, il met en lumière les conflits du XXe siècle entre la science et la religion, entre les intellectuels laïcs et les religieux, et entre les citoyens non religieux et religieux aujourd’hui27. Le récit ethnographique tend à présenter une image quelque peu exotique de la « métaphysique iranienne », au prix d’une minimisation de l’impact de la sécularisation et du conflit qui en découle avec les formes traditionnelles d’appréhension du monde : or on assiste à une rupture avec ces formes plutôt qu’à leur continuation, contrairement à ce que pense Doostdar. Par exemple, il décrit un éminent critique de la classe cléricale, Ahmad Kasravi (1890-1946), comme étant fasciné par le spiritualisme – l’argument de Doostdar étant que Kasravi n’était pas aussi laïc qu’on pourrait le penser. Cependant, Doostdar oublie d’informer ses lecteurs occidentaux que Kasravi a été assassiné par des islamistes qui l’accusaient de blasphème.

Une autre façon de conceptualiser la relation entre laïcité et religion est de faire valoir l’émergence d’une conscience postislamique, voire « post-séculière », pour reprendre l’expression d’Habermas28. À l’époque du Mouvement vert et du Printemps arabe, Asef Bayat a écrit sur le désenchantement de la jeunesse iranienne qui aspirait simplement à une vie normale : elle cherchait à avoir des relations amoureuses, aspirait à un mode de vie de classe moyenne avec des possibilités de croissance et de découverte et, selon lui, elle ne rejetait pas nécessairement la religion mais combinait la dimension religieuse avec un certain plaisir de vivre – une attitude fondamentalement en décalage avec la religion austère du régime29. Si certaines féministes ont cherché à réinterpréter les lectures patriarcales du Coran, Bayat note sobrement que le régime iranien n’a pas hésité à emprisonner ces réformateurs30. De même, Ziba Mir-Hosseini, dans un aperçu de la façon dont les femmes iraniennes ont de plus en plus revendiqué l’égalité des droits depuis la Révolution islamique, ne met pas l’accent sur la lutte entre les laïcs et les islamistes, mais plutôt sur des transformations culturelles subtiles mais profondes. Citant le philosophe islamique Abdolkarim Soroush, Mir-Hosseini explique ainsi comment, au cours des quatre dernières décennies, le concept islamique d’honneur lié au genre a cédé la place à une croyance populaire selon laquelle chaque femme possède des droits humains inaliénables impliquant une revalorisation à la fois juridique et culturelle de sa condition. Elle souligne que la lutte pour l’égalité des sexes ne doit pas être réduite à une position contre l’islam, mais doit plutôt être considérée comme faisant partie d’une lutte plus large contre le despotisme et le patriarcat31.

La sécularisation de la protestation

Aujourd’hui, la tension entre la religiosité et la laïcité est tellement présente dans les appels à la démocratisation que les militants prônent la « démocratie séculière » – en utilisant les mêmes mots anglais en persan, et parfois le mot français de « laïcité ». Des personnalités comme Soroush – qui a fait partie du Conseil de la révolution culturelle chargé de superviser la purge et l’islamisation des universités, avant d’être loué dans son exil en Occident comme un Luther de l’islam – expriment leur frustration face à des militants qui utilisent le langage de la laïcité tout en éludant l’islam32. Cette frustration repose sur une base sociétale. On observe un changement significatif de la place de la religion lorsqu’on compare les manifestations du Mouvement vert de 2009 avec les manifestations nationales de 2022. Alors que le Mouvement vert était centré sur des demandes d’élections équitables et reprenait les symboles du régime (à commencer par la couleur verte, la couleur de l’islam), les manifestants de 2022 appellent ouvertement à la fin de la République islamique et intègrent l’irrévérence dans leurs protestations : ils remettent en question la vénération des figures musulmanes sacrées, font tomber les turbans de la tête des religieux dans les rues, scandent « les mollahs doivent disparaître » et vilipendent l’islam et les musulmans.

Pour comprendre ces développements, nous ne pouvons éviter, dans le cadre de notre analyse quantitative, de concevoir le séculier comme en opposition au religieux, du moins en partie. Par « religieux », nous entendons ici les personnes qui s’identifient elles-mêmes comme religieuses ou avec un groupe religieux, indépendamment du fait qu’elles croient ou non en une force supérieure et aux phénomènes qui y sont liés. D’un point de vue théologique et philosophique, on pourrait faire valoir qu’il s’agit là d’une notion restrictive de la religiosité. Nous ne contestons pas ce point de vue, mais nous adoptons une perspective sociologique qui se concentre sur le point de vue des personnes interrogées : celles-ci peuvent se dire « non religieuses », même si elles croient en Dieu ou pratiquent des rites comme la prière. Par « laïcs », nous entendons au sens large les personnes favorables à la séparation de la religion et de l’État, ce qui inclut les chiites qui s’opposent à la théocratie, mais surtout les groupes qui se considèrent comme « moins religieux » ou « pas du tout religieux », tels que les spiritualistes, les agnostiques et les athées. S’il n’y avait pas de différences significatives liées au critère religieux dans les réponses des divers groupes aux questions relatives à la gouvernance laïque, nous n’aurions tout simplement pas parlé de clivage.

Les enquêtes du GAMAAN (2019-2023) : conception et méthode

Les enquêtes de 2019 et 2020 : un défi méthodologique

La méthodologie du GAMAAN combine des techniques d’échantillonnage, notamment l’échantillonnage en boule de neige (en utilisant de multiples chaînes de référence), l’échantillonnage en rivière (en utilisant des échantillons en ligne opt-in via les médias sociaux), l’échantillonnage en réseau (en lançant des « graines » pour diffuser l’enquête au sein de réseaux spécifiques) et l’échantillonnage par quotas (en utilisant un suivi en temps réel de la distribution socio-démographique des échantillons et en lançant de nouvelles graines pour améliorer la qualité de l’échantillon).

Depuis 2017, l’Organisation nationale de l’état civil de la République islamique (Sabt Ahval) a cessé de publier les chiffres exacts des prénoms en ligne.

Iran International, « Fall In Mosque-Goers In Iran Now’Highly Alarming’ – Minister », 12 décembre 2023.

Iran International, « Leading Seminarian Says Iranian Clerics Losing Popularity », 25 octobre 2023.

L’avantage des enquêtes probabilistes réside dans le fait que le biais d’échantillonnage est minime, ce qui garantit une plus grande représentativité. Toutefois, même si les enquêteurs ne demandent pas d’informations personnelles identifiables lors des enquêtes téléphoniques ou en face-à-face, de nombreux Iraniens se sentiront toujours mal à l’aise en raison de la présence constante de l’État dans leur esprit. Or les chercheurs ne peuvent évidemment rien faire pour corriger les données si les personnes interrogées n’expriment pas leur véritable opinion. Les enquêtes anonymes non probabilistes en ligne, lorsqu’elles sont correctement conçues et administrées peuvent atténuer ce biais lié à la peur de l’État et réduire les erreurs de mesure. Cependant, elles peuvent souffrir d’un biais d’échantillonnage, puisque les personnes enclines à exprimer des opinions critiques à l’égard du régime iranien sont plus susceptibles de participer que celles qui ne le sont pas. Toutefois, il est possible d’équilibrer un échantillon non probabiliste et recueilli de manière à garantir l’anonymat, afin qu’il corresponde à une population cible pour le rendre plus représentatif. Un tel objectif est difficile à atteindre, car il nécessite des échantillons de grande taille contenant des données de haute qualité et garantissant la participation de divers groupes démographiques. Heureusement, il a été possible pour le GAMAAN d’obtenir à plusieurs reprises des échantillons aussi importants grâce à la volonté de la population – en raison du contexte iranien très spécifique – de partager en masse les liens de l’enquête et à l’utilisation innovante par le GAMAAN des technologies des médias numériques33.

L’une de nos premières tentatives de collecte de données a consisté en un simple sondage intitulé « République islamique : oui ou non ? » diffusé en 2019 à l’occasion du quarantième anniversaire du référendum sur l’instauration d’une république islamique. Ce sondage, réalisé via la plateforme SurveyMonkey, a recueilli plus de 170.000 réponses en Iran34; cette taille d’échantillon et d’autres décrites ci-dessous reflètent la taille après nettoyage des données – par exemple, en supprimant les répondants qui n’ont pas répondu correctement aux questions destinées à détecter les réponses qui seraient générées par des robots, ou qui ne résidaient pas en Iran, ou qui ont donné des réponses contradictoires comme le fait de ne pas avoir atteint l’âge de voter en 2017 et pourtant d’avoir 30 ans et plus. Après pondération – en utilisant les variables du sexe, de l’âge, de l’éducation, de la province, de la région (urbaine et rurale) et du comportement électoral lors de l’élection présidentielle de 2017 – 71% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles ne choisiraient en aucun cas la République islamique lors d’un hypothétique référendum libre. Les résultats ont suscité une grande attention sur les médias sociaux ; en réponse, le régime a bloqué SurveyMonkey en Iran.

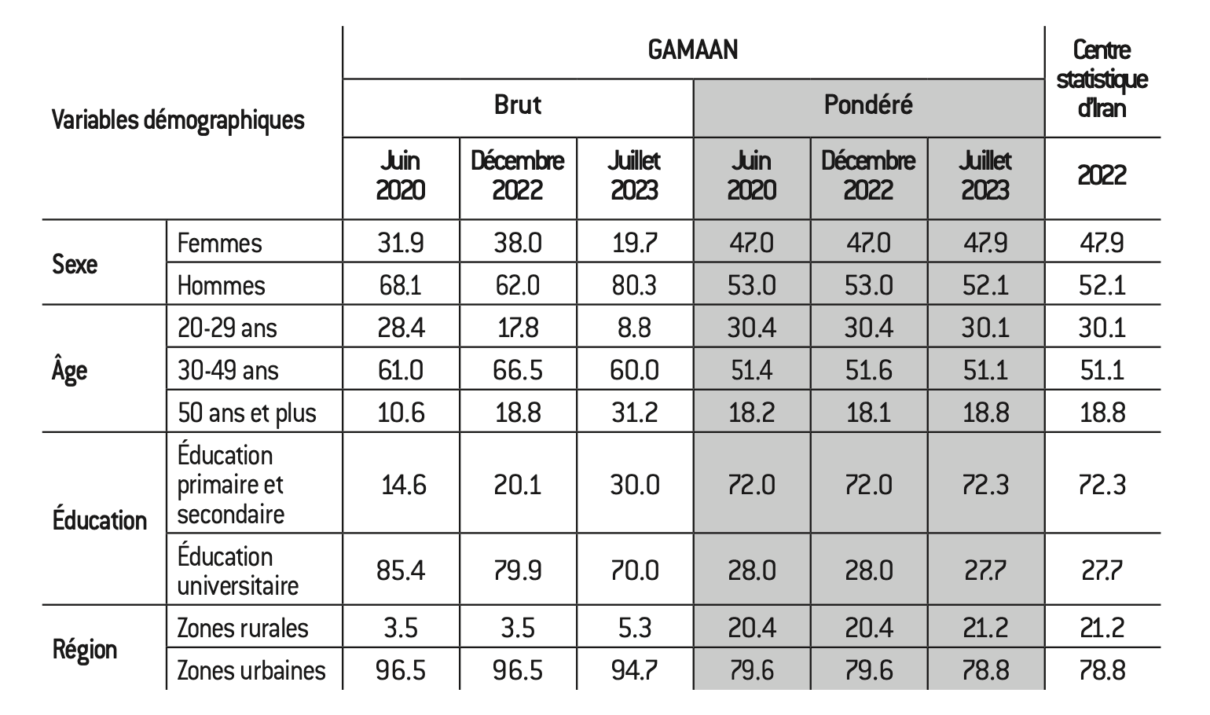

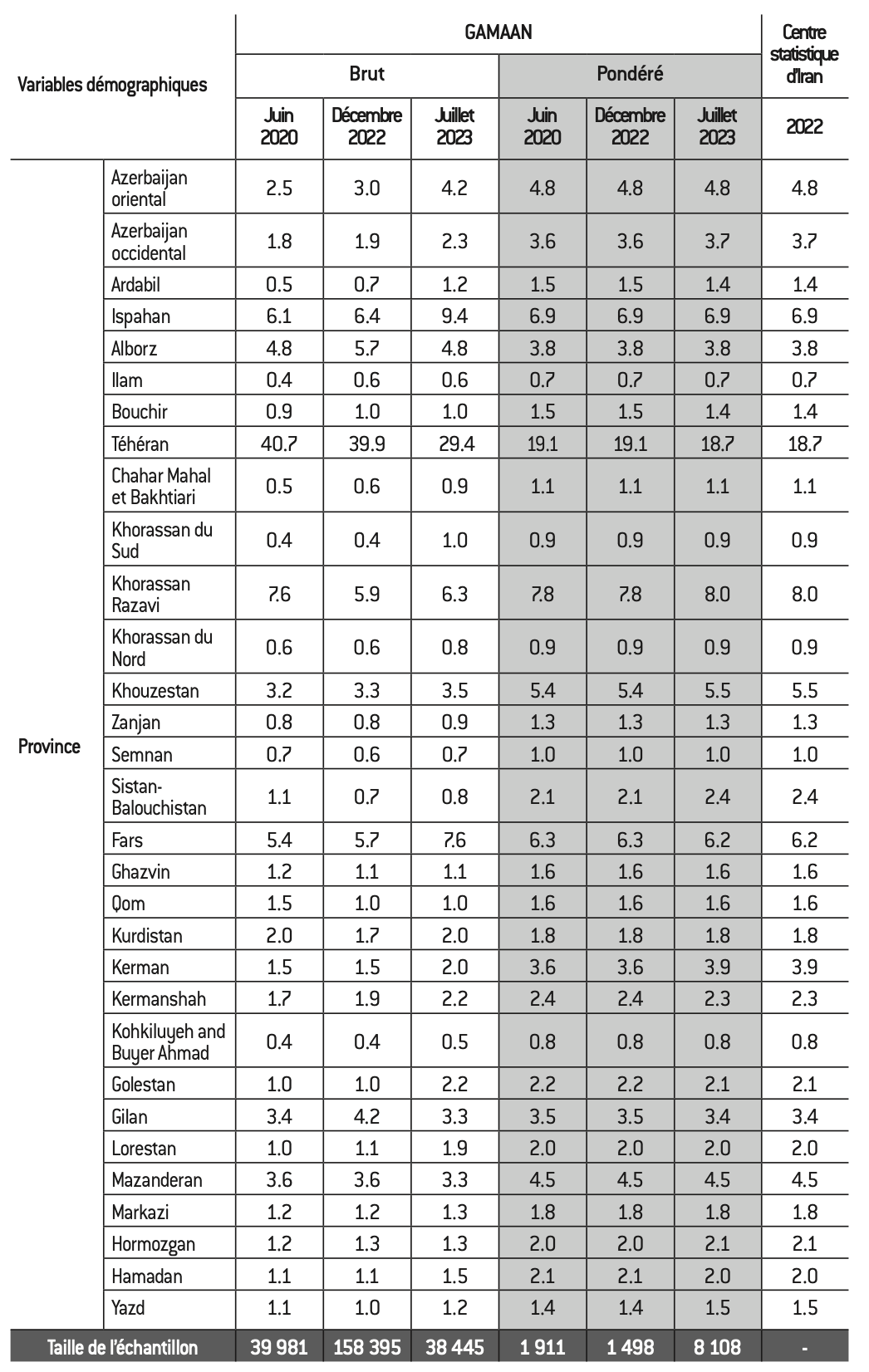

En juin 2020, l’enquête lancée sur la religion a également attiré l’attention, permettant d’échantillonner environ 40.000 répondants en Iran en deux semaines, y compris des personnes issues de diverses catégories telles que des femmes sans éducation supérieure, des personnes à faible revenu, des habitants des zones rurales, des groupes marginalisés et des partisans du régime. Des affiches publicitaires conçues pour divers groupes ont circulé et attiré des échantillons provenant de différents horizons. L’enquête a été attaquée par des robots, qui ont été interceptés par le système CAPTCHA. Après pondération par des variables imbriquées – tenant compte des proportions de variables démographiques combinées telles que l’âge par l’éducation – la taille effective de l’échantillon a atteint 1.911 personnes.

Les résultats ont révélé un changement dans l’appartenance religieuse, 47% affirmant être passés de religieux à « sans religion » au cours de leur vie (azdīn’dārībihbī’dīnīrisīdah’am),tandis que la quasi-unanimité (90%) s’identifiait comme issue de familles croyantes ou pratiquantes. Cette transformation est corroborée par des indicateurs externes, tels que le déclin de la sélection de noms musulmans pour les nouveau-nés. En 2000, 6,2% des garçons s’appelaient Muhammad ; en 2017, ce pourcentage était tombé à 2,7%. Au cours de la même période, l’important prénom chiite Ali pour les garçons est passé de 7,9% à 2,5%, et le prénom Fatima pour les filles est passé de 13,8% à 5,1%. L’agrégation des principaux prénoms musulmans montre un déclin constant qui a commencé dans les années 2000, c’est-à-dire lorsque les générations postrévolutionnaires ont commencé à avoir des enfants35. Ce changement se voit dans la moindre fréquentation des mosquées, au point qu’un éminent dignitaire religieux affirme que 50.000 mosquées sur près de 75.000 sont fermées36. Quoique nous n’ayons aucun moyen de vérifier cette affirmation, les résultats GAMAAN vont dans le même sens. Cette rupture est aussi soulignée par les lamentations publiques de l’establishment clérical sur l’engagement de la jeunesse dans l’enseignement des séminaires dont ils constatent le déclin par rapport au temps de leur propre jeunesse37.

Les enquêtes de 2022 et 2023 : changement de dimension et d’échantillonnage

Cf. également A. Beidollahkhani, « Discourse Formation of Political Dissents via Twitter: Political Sociology of the Subversion Discourse in the Islamic Republic of Iran », Sociological Research Online, 27 (4), p. 1020-1039.

WVS 2020, Vague 7, Q223.

L’expérience acquise lors de l’enquête sur la religion de 2020 a servi de base à la conception des enquêtes suivantes, qui ont également comparé les résultats non sensibles sur le plan politique avec d’autres enquêtes probabilistes afin d’évaluer la représentativité des personnes interrogées. Le régime ayant bloqué les principales applications de médias sociaux, l’approche du GAMAAN a évolué pour intégrer l’échantillonnage par le biais d’outils VPN et, dans un cas, par le biais de chaînes de télévision par satellite également. En décembre 2022, une enquête sur les manifestations nationales a permis d’obtenir un échantillon substantiel de plus de 158.000 répondants en Iran (et plus de 42.000 en dehors du pays). Après pondération, toujours avec des variables croisées, les résultats ont indiqué que 81% des Iraniens s’opposaient à la notion même de république islamique, confirmant l’interprétation établie selon laquelle les positions réformistes ont perdu en popularité38.

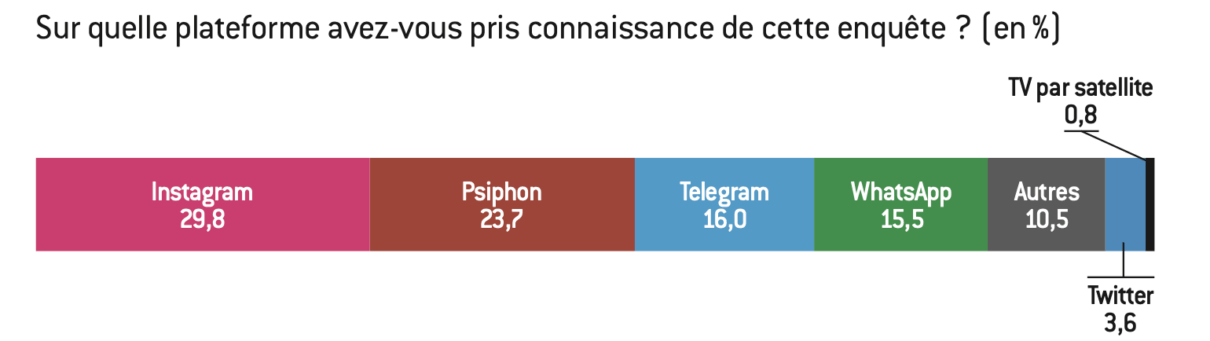

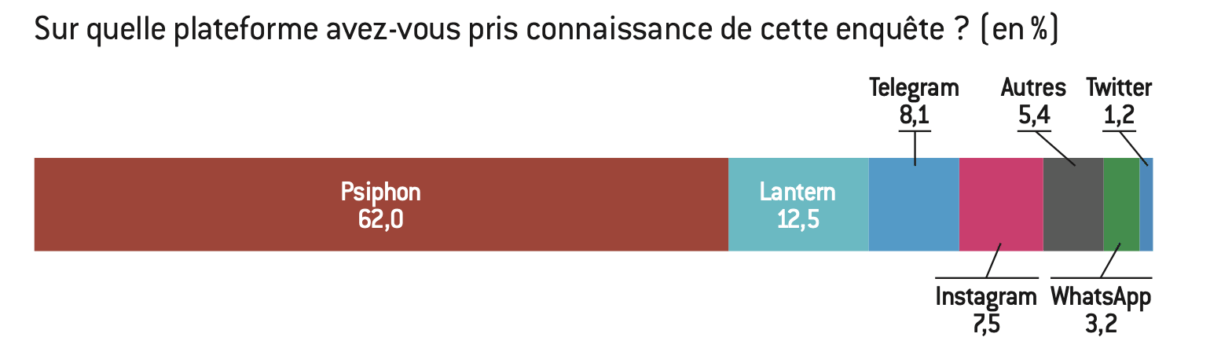

En décembre 2022, Psiphon, qui fournit un accès non censuré au contenu internet, a permis aux Iraniens de se connecter à l’enquête GAMAAN sur les manifestations nationales. Si le GAMAAN continue de s’appuyer sur les médias sociaux pour diffuser l’enquête, il a de plus en plus recours à « l’échantillonnage VPN » à mesure que la couverture par les outils VPN s’étend (voir les figures 1 et 2). En 2023, le centre de recherche du Parlement de la République islamique estimait que 90% des internautes iraniens utilisaient une application VPN payante ou gratuite39.

L’enquête de juillet 2023 a recueilli des échantillons de plus de 38.000 personnes alphabétisées âgées de 20 ans et plus, résidant en Iran. Des variables croisées ont été utilisées pour la pondération, ce qui a permis d’obtenir une taille d’échantillon effectif exceptionnelle de 8.108 personnes grâce à des données de grande qualité. Contrairement aux enquêtes précédentes, la variable du comportement électoral en 2017 n’a pas été utilisée pour pondérer l’échantillon final, car elle était devenue de moins en moins fiable au fil du temps. Nous n’avons pas pu mettre à jour cette variable en utilisant le résultat de l’élection de 2021, car celui-ci a été largement perçu comme ayant été manipulé. Toutefois, la méthode d’échantillonnage aléatoire à l’aide d’outils VPN a permis de garantir que l’échantillon brut de l’enquête comprenait déjà une distribution relativement équilibrée de répondants ayant diverses orientations politiques. Pour vérifier cette affirmation, on peut examiner les réponses à une question du World Values Survey sur l’orientation politique des répondants. Il a été déterminé que ceux qui soutiennent « les principes de la révolution islamique et du guide suprême » (les « principialistes » ou « conservateurs ») constituaient 12% de l’échantillon pondéré, ce qui correspond à la base sociale de ce groupe dans les enquêtes précédentes du GAMAAN : 11,4% en décembre 2022. En outre, dans une question révélatrice de la WVS sur des élections hypothétiques40, 15,6% ont exprimé leur intention de voter pour les conservateurs. Étant donné que les partisans de ces derniers ne sont pas refreinés par la peur de l’État qui affecte les groupes ayant d’autres orientations politiques, nous estimons que les résultats pondérés du GAMAAN et les résultats de l’enquête probabiliste du WVS, qui ne diffèrent que de 4 points de pourcentage, se situent dans la fourchette correcte pour évaluer le poids des conservateurs.

Figure 1. Moyens d’accès à l’enquête GAMAAN de décembre 2022 (après pondération)

Source :

Enquête de décembre 2022

Figure 2. Moyens d’accès à l’enquête GAMAAN de juillet 2023 (après pondération)

Source :

Enquête de juillet2023

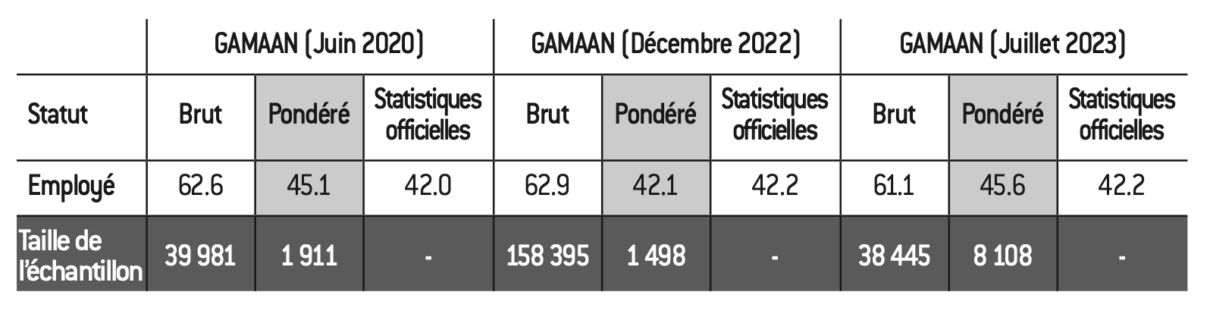

Tableau 1. Comparaison des variables démographiques entre le GAMAAN et les statistiques officielles iraniennes (en %)

Source :

* Population alphabétisée de 20 ans et plus. Des divergences mineures sont dues à l’utilisation dans les enquêtes GAMAAN de 2020 et 2022 du recensement de 2016 (Centre Statistique d’Iran, 2017) pour effectuer la pondération tandis que l’enquête de juillet 2023 l’a réalisée à partir des statistiques sur la main-d’œuvre de 2022 (Centre Statistique d’Iran, 2022).

Tableau 2. Taux d’emploi national selon les enquêtes GAMAAN et les statistiques officielles sur la main-d’œuvre iranienne* (en %)

Source :

* Les données GAMAAN et les statistiques officielles sur la main-d’œuvre portent sur la population alphabétisée de 20 ans et plus.

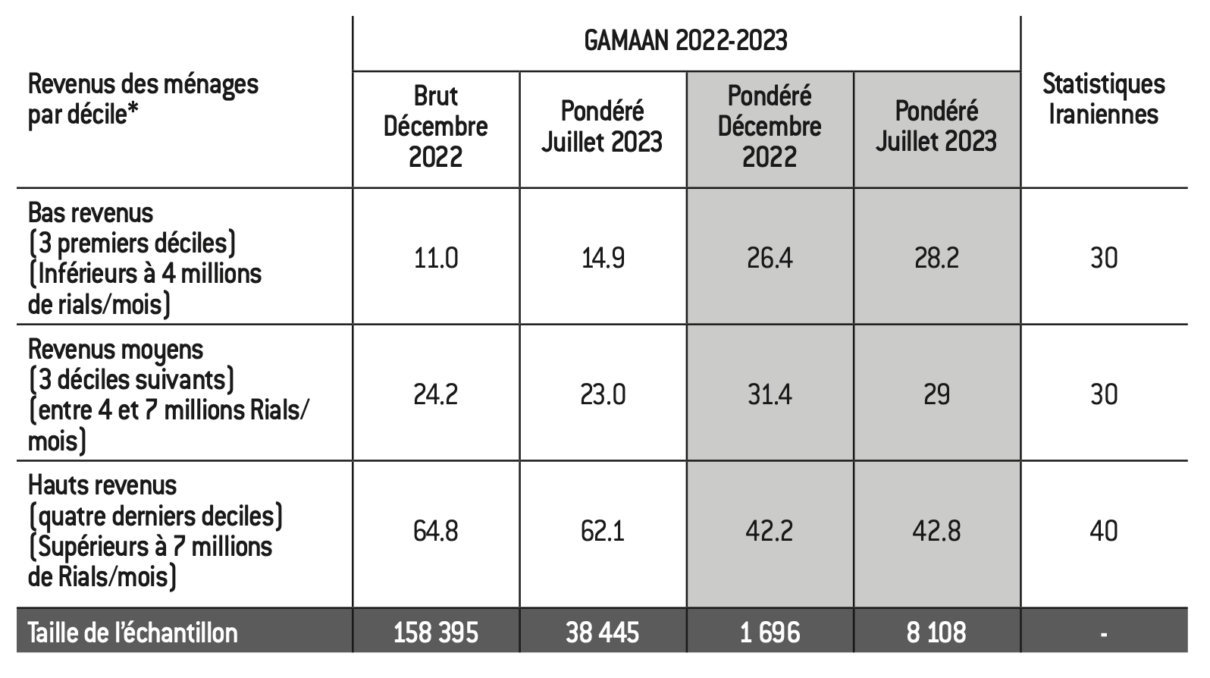

Tableau 3. Répartition des revenus des ménages dans les enquêtes GAMAAN (en %)

Source :

* La distribution théorique du revenu devrait être de 10% pour chaque décile. Sources pour le revenu mensuel des ménages en 2022 : Eghtesad News, « Identification des tranches de revenu des ménages sur la base du revenu mensuel », 5 décembre 2020 [en ligne, en persan]. Et Eco-Iran, « Déciles de revenu mensuel des ménages en juin 2021 », 7 juillet 2021 [en ligne, en persan].

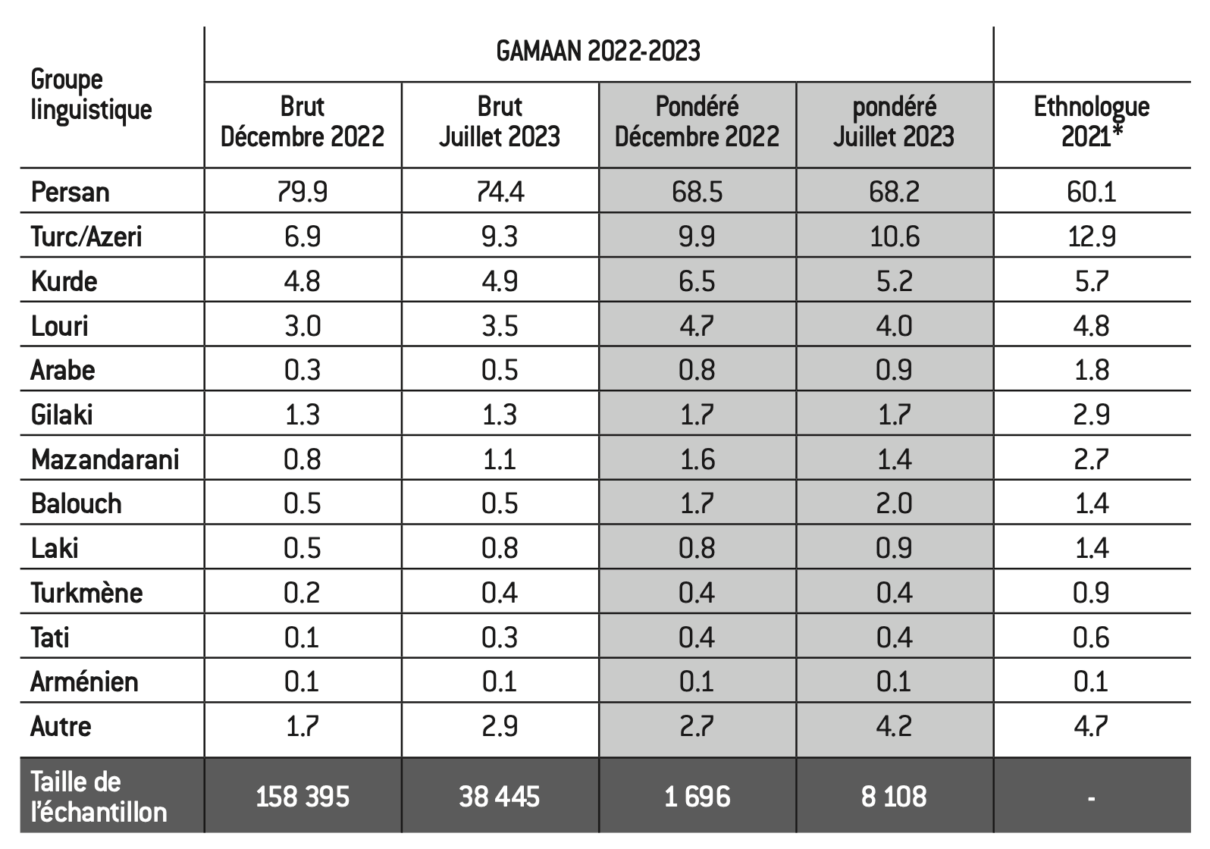

Tableau 4. Répartition linguistique selon le GAMAAN et Ethnologue* (en %)

Source :

* Ethnologue est une base de données linguistiques à l’échelle mondiale [en ligne]. Il ne mène pas d’enquête mais compile les estimations des linguistes. Dans ce tableau, le groupe Louri peut recouper le groupe Bakhtiari. Des écarts peuvent être causés par ces différences d’approche et par le fait que le GAMAAN n’a retenu que la population adulte alphabétisée. Pour une évaluation critique de l’estimation numérique des groupes linguistiques en Iran, voir S. Moradi, « Languages of Iran : Overview and Critical Assessment », dans S.D. Brunn et R. Kehrein (éds), Handbook of the Changing World Language Map, Cham, Springer, p. 1171-1202. Pour une autre comparaison allant dans le même sens mais offrant moins de données sur les petits groupes linguistiques, voir aussi la vague 7 du World Value Survey.

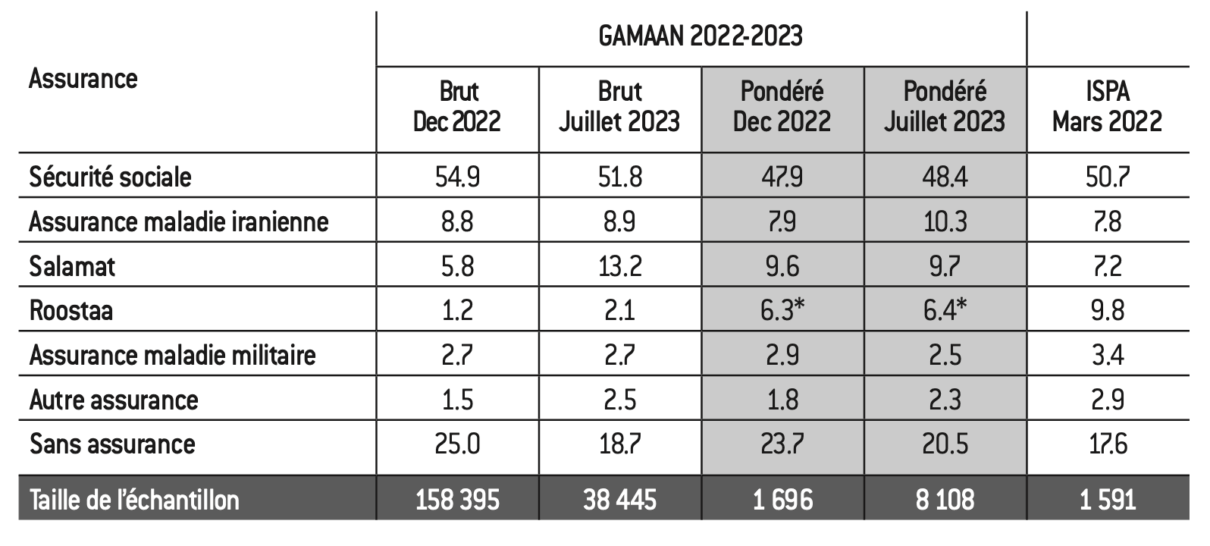

Tableau 5. Assurance maladie selon le GAMAAN et l’ISPA (Agence de sondage des étudiants iraniens) (en %)

Source :

* Les différences s’expliquent parce que le GAMAAN s’est limité à la population alphabétisée, tandis que l’ISPA a considéré l’ensemble de la population. Ceci peut expliquer pourquoi le groupe assuré par Roosta, destiné à la population rurale (moins alphabétisée) est sous-représenté dans les résultats du GAMAAN.

Les résultats d’ensemble : religiosité, sécularisation et dissidence

Alors que les résultats de l’enquête GAMAAN concernant les questions non sensibles sur le plan politique concordent largement avec les résultats des enquêtes probabilistes en face-à-face et par téléphone, les résultats concernant la religion et la politique – en d’autres termes, les sujets sensibles – présentent d’énormes divergences. Dans les sections suivantes, nous présentons les résultats de l’enquête GAMAAN concernant les groupes religieux et non religieux auto-identifiés. En outre, nous présentons des tableaux croisés concernant le hijab obligatoire, les manifestations nationales de 2022 et la consommation de médias. Cette analyse vise à offrir une compréhension plus large du clivage entre laïcs et religieux.

Groupes religieux et non religieux

L’objectif principal de l’enquête GAMAAN 2020 sur la religion était d’explorer les affiliations informelles à un large éventail de croyances religieuses et non religieuses. Les personnes interrogées devaient répondre à la question suivante : « Quelle réponse est la plus proche de votre croyance et de votre foi (bāvar va i’tiqād-i shumā) ? ». Notamment, dans cette enquête, seuls 32% se sont identifiés à l’islam chiite et 5% à l’islam sunnite. En outre, 22% ont indiqué qu’ils n’étaient affiliés à aucune appartenance (religieuse ou non religieuse) spécifique (hīchkudām, « aucune »). En outre, 6% se sont déclarés agnostiques (nadānam-girā) et 9% athées (āti’īst, khudānābāvar). En mettant en évidence la diversité de l’Iran sur la question religieuse, cette enquête a remis en question l’idée longtemps entretenue d’une nation musulmane très homogène.

Citant cette recherche, The Economist a ironisé sur « l’État non chiite », suggérant que « la répression stimule le rejet du credo officiel41». Nous estimons que cette interprétation est exacte, car elle répond à la question incontournable de savoir ce qu’il est advenu de la population musulmane de l’Iran. L’enquête a révélé qu’une majorité substantielle (78%) déclare toujours croire en Dieu. Parmi ceux qui s’identifient comme « sans appartenance », 73% professent une croyance en Dieu. Cette constatation nous a incités à incorporer une catégorie distincte dans les enquêtes ultérieures (à partir de 2022 et 2023), axée sur l’identification religieuse informelle, personnelle et non confessionnelle, à savoir les « croyants en Dieu » qui ne se considèrent pas comme « religieux » (khudā’bāvar ammā ghayr-i’maẕhabī). En outre, sur la base des commentaires des répondants, nous avons inclus « Yarsan42 » et « Humaniste » (insān-girā) comme options. Ces ajustements ont eu des effets intéressants sur les résultats ultérieurs. Le tableau 6 illustre les résultats des enquêtes de 2020, 2022 et 2023.

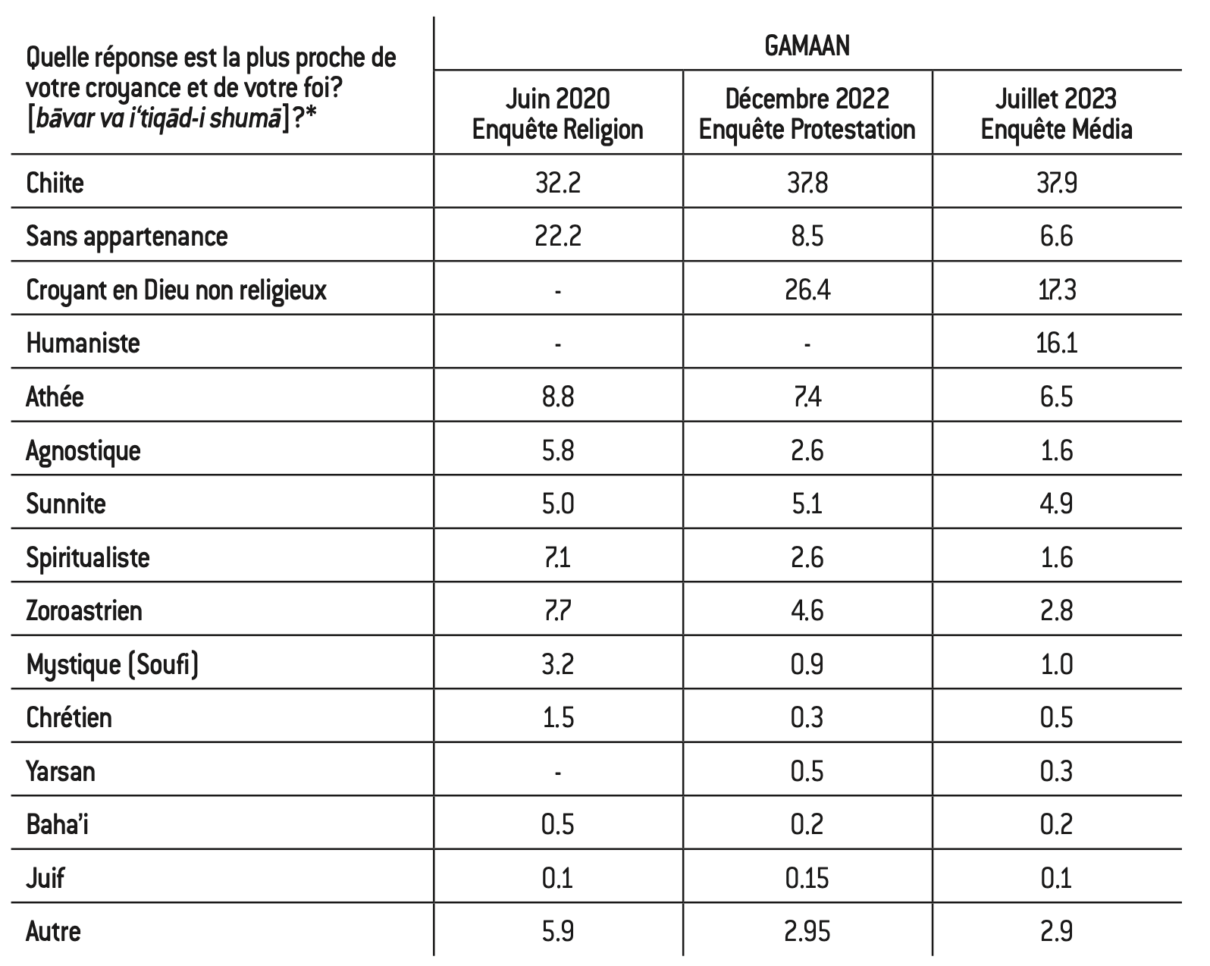

Tableau 6. Groupes religieux et non religieux selon les trois enquêtes en ligne (résultats pondérés) (en %)

Source :

* Un tiret indique que la réponse correspondante n’était pas offerte dans l’enquête.

Il convient de noter que, bien que les chiffres concernant des groupes plus petits comme les juifs et les chrétiens puissent être davantage influencés par le processus de pondération par rapport à des groupes plus importants comme les chiites et les athées, l’ordre de grandeur pour les juifs, les chrétiens et les bahá’ís est cohérent avec d’autres données et correspond à peu près aux attentes statistiques, allant de 0,1 pour cent à 1 pour cent.

Collectivement, environ 40 % de la population alphabétisée – qui constitue, rappelons-le, 88% de la population adulte totale – se sont personnellement identifiés comme musulmans au cours des trois enquêtes. Le pourcentage d’athées (entre 7% et 9%), ainsi que d’autres groupes comme les sunnites (5%), sont restés relativement stables. Les identifications telles que « spiritualiste », « zoroastrien » et « sans appartenance » – qui sont plus floues dans le cas du spiritualisme et qui sont liées à des représentations de l’héritage national dans le cas du zoroastrisme – ont connu des fluctuations (principalement en raison de l’évolution des options disponibles dans l’enquête). Les groupes qui ont sélectionné ces options en juin 2020 semblent avoir choisi « croyant en Dieu non religieux » ou « humaniste » dans les enquêtes de décembre 2022 et de juillet 2023. D’une façon générale, les résultats montrent une population désenchantée par le récit national présenté par la République islamique43.

Dans toutes les enquêtes GAMAAN, le processus de pondération a entraîné une augmentation du pourcentage de chiites. Par exemple, en 2020, l’échantillon brut initial indiquait une affiliation chiite de 20%, qui est passée à 32% après pondération. Cette différence de 12 points est tombée à 5 dans l’enquête de juillet 2023, en raison d’un échantillon de départ plus représentatif. En outre, étant donné que les enquêtes GAMAAN excluent la population analphabète, le pourcentage réel de chiites est probablement plus élevé de plusieurs points.

La question du hijab obligatoire

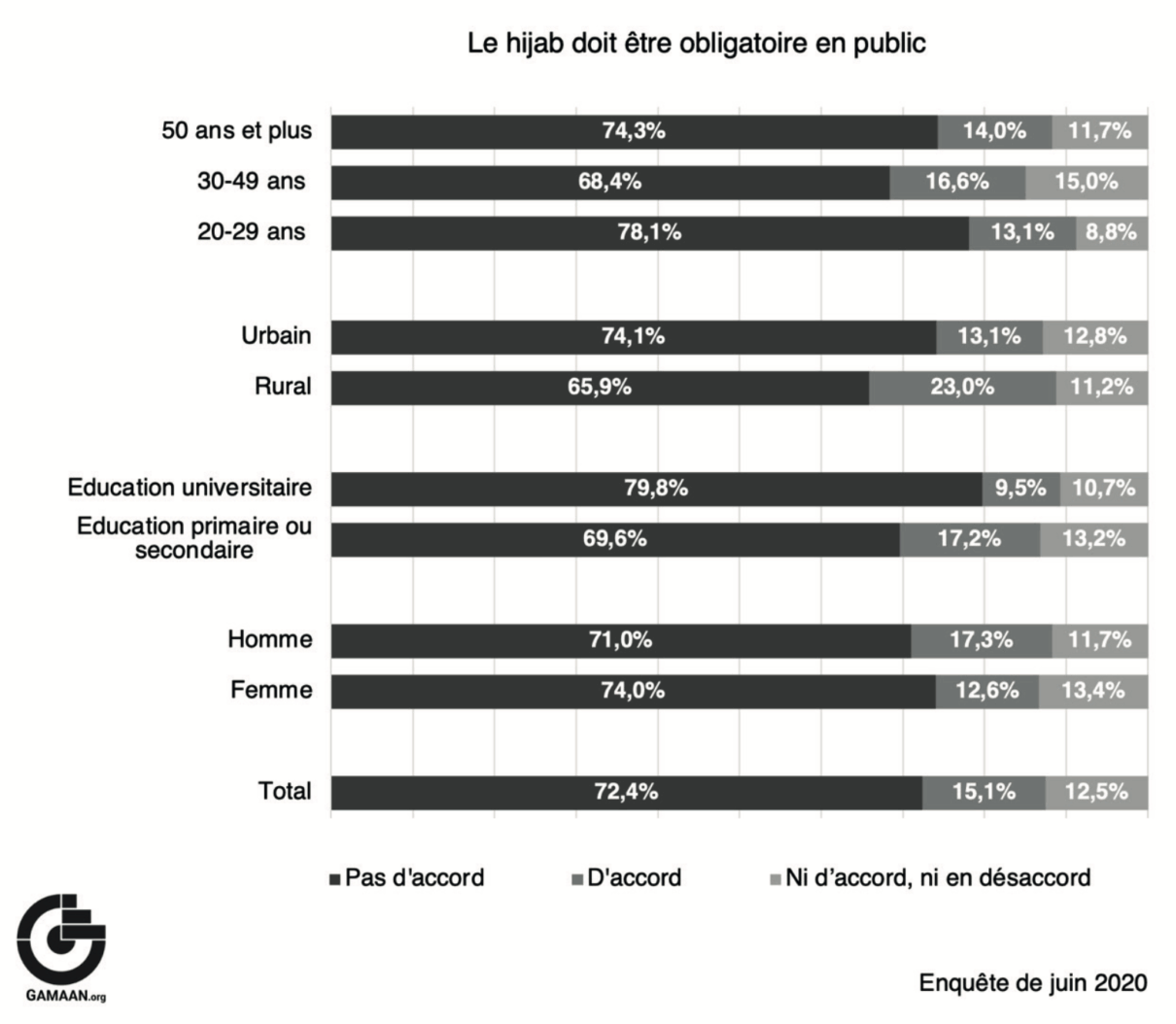

L’enquête sur la religion en 2020 a indiqué que la majorité de notre population cible – les adultes alphabétisés – s’opposait au hijab obligatoire. Comme prévu, des variations ont été observées en fonction de facteurs tels que le niveau d’éducation, l’âge, le sexe et la résidence urbaine ou rurale, avec des différences allant jusqu’à 10 points de pourcentage (figure 3). Toutefois, l’identification d’un individu à l’islam chiite – ou l’absence d’identification (figures 4 et 5) – est un facteur plus déterminant pour prédire ses réponses sur le régime iranien et ses politiques publiques.

Figure 3. Opinions sur le hijab obligatoire en fonction des variables démographiques. Enquête sur la religion menée par GAMAAN en juin 2020

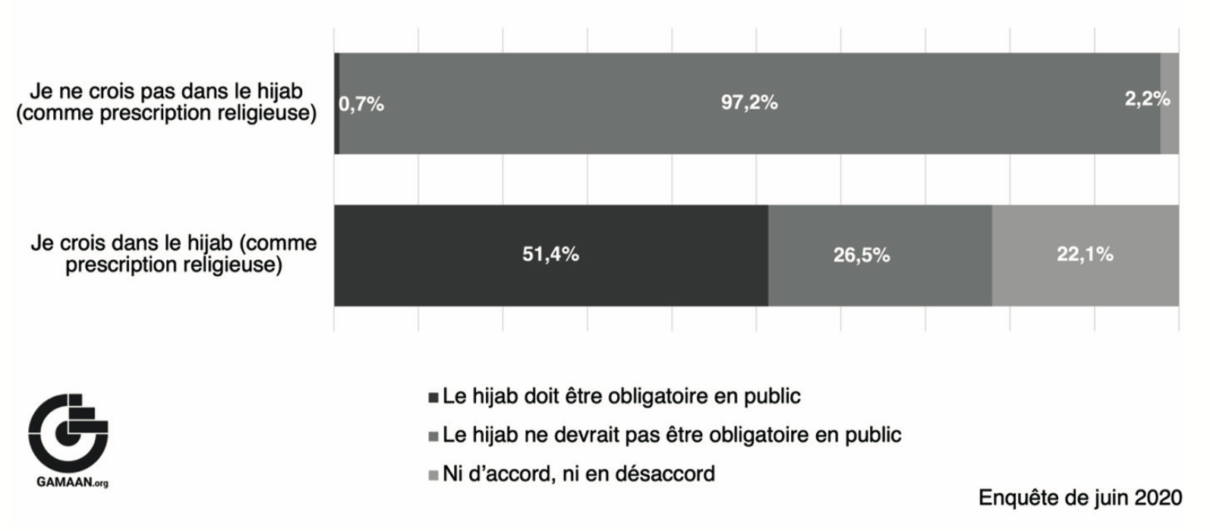

Figure 4. Opinions sur le hijab obligatoire en fonction de la croyance dans le hijab. Enquête sur la religion menée par GAMAAN en juin 2020

Source :

Le tableau se lit ainsi :

– Parmi les personnes interrogées qui ne considèrent pas le port du hijab comme une prescription religieuse, 0,7% estiment qu’il doit être obligatoire de le porter en public ;

– Parmi les personnes qui considèrent le hijab comme une prescription religieuse, 51,4% estiment qu’il doit être obligatoire de le porter en public ».

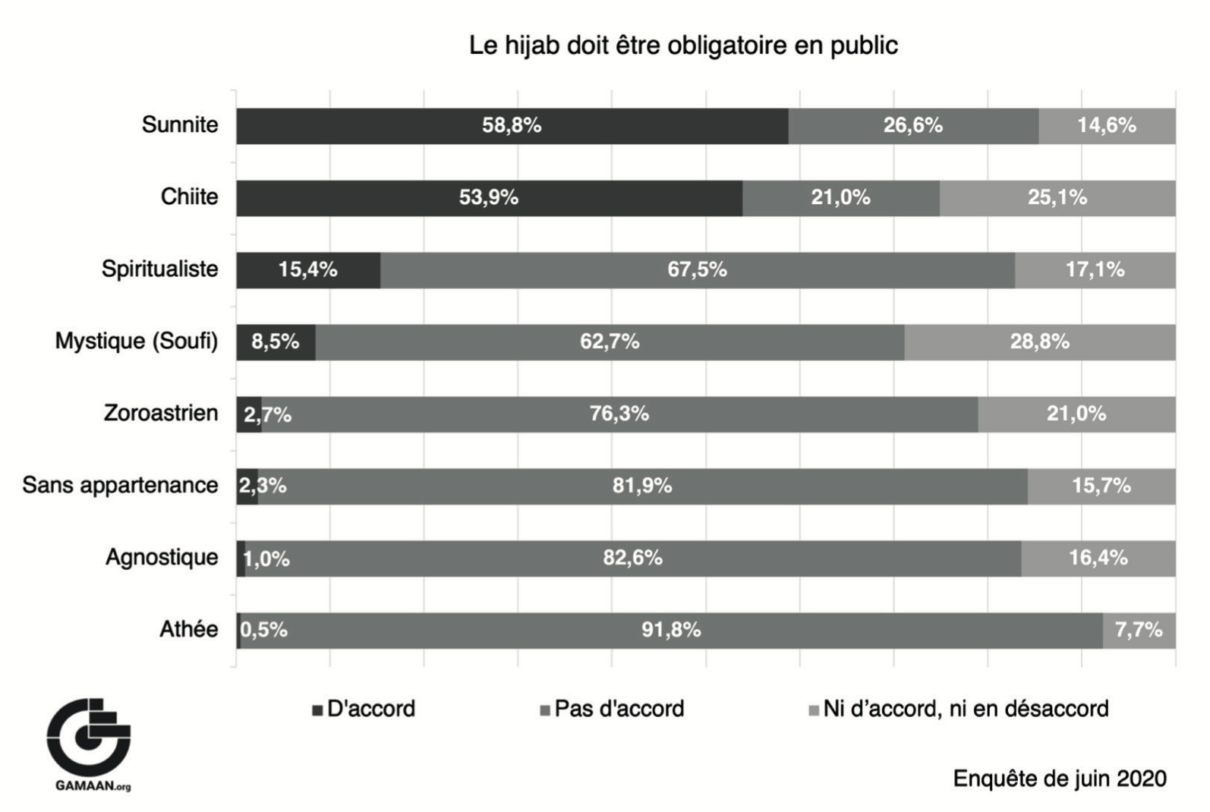

La figure 4 montre que les personnes répondant que le port du hijab n’a pas de valeur spécifique (bih ḥijāb i‘tiqād nadāram) considèrent qu’il ne doit pas être obligatoire de le porter en public. Mais même chez les personnes qui croient que le hijab est une prescription religieuse, à peine plus de la moitié (51,4%) estiment qu’il doit être obligatoire dans l’espace public, et un quart s’y opposent explicitement. Bien que ce chiffre ait pu évoluer à la suite des manifestations nationales déclenchées par la mort de Mahsa (Jina) Amini, nous avons observé qu’en juin 2020, le clivage laïc-religieux reste un facteur essentiel pour comprendre la dynamique interpersonnelle entre les Iraniens. Cette constatation est confirmée par un tableau croisé qui examine le soutien au hijab obligatoire par rapport à l’identification religieuse. Comme le montre la figure 5, une distinction notable apparaît entre les différents groupes religieux et non religieux. Alors que ceux qui s’identifient comme mystiques (soufis) ont tendance à désapprouver l’obligation de porter le hijab, une majorité de ceux qui s’identifient comme chiites et sunnites expriment leur accord avec cette prescription. Nous pensons que cela contribue à expliquer pourquoi certaines femmes iraniennes ont eu recours à un acte de rupture : brûler leur hijab lors des manifestations nationales de 2022. Cet acte révolutionnaire ne vise pas seulement la coercition étatique au nom d’une protestation sociétale. Il reflète également les tensions entre laïcs et religieux au sein même de la société.

Figure 5. Opinions sur le hijab obligatoire parmi les groupes (non) religieux. Enquête sur la religion menée par le GAMAAN en juin 2020

Les manifestations nationales de 2022

A. Maleki et P. Tamimi Arab, Iranians’ Attitudes toward the 2022 Nationwide Protests, GAMAAN, février 2023 [en ligne].

M. Zarghami et M. Scollon, « Prominent Iranian Religious Scholar Says Hijab Law Should Be Abolished, Urges Authorities to Stop Inciting Violence », Radio Free Europe/Radio Liberty, 5 novembre 2023.

R. Loeffler, « The ‘Deep Believer’ 30 years on, 1926-2008 », Anthropology of the Middle East, 17 (1), 2022, p. 103-114.

Selon l’enquête GAMAAN de décembre 2022, 81% des adultes alphabétisés en Iran ont exprimé leur accord avec les manifestations nationales de 2022 en Iran. Le mécontentement à l’égard de la République islamique et le soutien aux actions de protestation ont été largement répandus, transcendant les affiliations politiques (de gauche comme de droite), les origines ethniques (y compris, entre autres, les Baloutches et les Kurdes) et les différentes couches socio-économiques dans les milieux urbains et ruraux44. Les résultats indiquent également que, malgré les efforts de solidarité des chiites qui prônent la séparation de l’islam et de l’État, les manifestations n’ont pas réussi à combler le fossé entre laïcs et religieux (et, pour ajouter à la complexité de la situation, les tentatives de conciliation des différences entre les opposants au régime au sein de la diaspora ont également échoué).

De tous les groupes, les chiites se sont clairement démarqués dans l’enquête de décembre 2022, avec 32% qui déclarent : « Je ne suis pas d’accord avec les manifestations et je les considère comme le chaos [ightishāsh] », et 6% en désaccord avec les manifestations mais n’utilisant pas le terme préféré du régime, celui de « chaos ». Cependant une majorité de chiites, 55%, ont soutenu les manifestations. Parmi les musulmans sunnites et les spiritualistes, seuls 4% ont déclaré ne pas être d’accord avec les manifestations et les considérer comme un chaos, tandis que 3 à 4% n’étaient pas d’accord avec les manifestations et que le reste des personnes interrogées les soutenait. Près de 100% des « croyants en Dieu sans religion », des athées, des zoroastriens autoproclamés, des mystiques (soufis) et des chrétiens ont soutenu les manifestations. Parmi tous les groupes, les chiites sont également les plus divisés quant à leur préférence pour un système politique, entre république islamique, république laïque ou monarchie constitutionnelle. Alors que pratiquement aucun des « croyants en Dieu non religieux », athées, zoroastriens autoproclamés, mystiques (soufis), chrétiens et autres n’a choisi la république islamique comme système politique, 39% des chiites ont exprimé leur soutien au régime actuel ; environ 12% se sont prononcés en faveur d’une monarchie constitutionnelle, 30% ont penché pour une république laïque, et environ 20% ont indiqué qu’ils n’étaient pas suffisamment informés pour faire un choix ou qu’ils préféraient une autre solution.

Ces statistiques mettent en lumière les coups d’éclat des détracteurs du régime, les montrant comme des symptômes d’une tension sociétale sous-jacente entre la laïcité et la religiosité, ainsi qu’entre les différentes orientations religieuses.

Les musulmans chiites, qui désapprouvent l’enchevêtrement de la religion et de l’État, brouillant ainsi les frontières entre l’islam et la gouvernance, en sont un excellent exemple. Lors du premier anniversaire de la mort de Ruhollah Zam, un journaliste exécuté en décembre 2020 après avoir été enlevé en Irak et accusé de « corruption sur terre », son père, membre du clergé chiite, debout à côté de la tombe de son fils, a enlevé son turban sous les applaudissements des participants. L’acte du père a fait la une des journaux et a trouvé un écho en ligne dans la sphère publique iranienne transnationale. Pour de nombreux croyants comme non-croyants, le turban en est venu à symboliser la corruption morale et politique. Autre exemple, lors des manifestations de 2022, Gohar Eshghi, « demanderesse de justice » (dādkhvāh), mère du blogueur assassiné Sattar Beheshti et femme chiite dévote, a enregistré une vidéo dans laquelle elle enlevait son hijab par solidarité avec les jeunes manifestants. Elle a déclaré : « Pour le bien de notre jeunesse, après quatre-vingts ans, à cause de cette religion qui veut tuer les gens, j’enlève ce hijab ». Son utilisation du mot « religion » (dīn) reflète l’idée d’une association fortement perçue entre la religion et l’État. Cette vidéo a également attiré rapidement l’attention du public. Eshghi, que l’on avait souvent vue portant le tchador noir, incarnait une nouvelle esthétique iranienne, critique à l’égard de la théocratie (le régime l’a souvent menacée). Les critiques internes à l’islam se poursuivent. En novembre 2023, Sedigheh Vasmaghi, une islamologue bien connue, est ainsi apparue dans une interview télévisée sans porter le hijab45.

L’anthropologue Reinhold L. Loeffler a documenté des transformations similaires en observant un croyant dévot durant trois décennies, depuis les années 1970. Son travail sur le terrain permet de comprendre comment même les personnes âgées en Iran, influencées par les pressions sociétales en faveur de la sécularisation, en sont venues à remettre en question et à critiquer non seulement l’État, mais aussi l’islam lui-même. Dans les décennies qui ont suivi la Révolution, son interlocuteur est devenu de plus en plus sceptique :

« Alors qu’après la Révolution, sa croyance en Dieu est restée aussi ferme que jamais, l’ensemble de ce qu’il appelait le dīn (la religion) s’est effondré au fur et à mesure qu’il le percevait comme une construction des mollahs. Il commença à éviter le mot même de dīn, qui signifiait désormais pour lui les conceptions propagées par le gouvernement et les mollahs. Il explique ouvertement son revirement par les changements opérés par les autorités religieuses après la Révolution46 ».

L’interlocuteur de Loeffler est décédé en 2008. Nous interprétons son scepticisme croissant comme faisant partie d’un changement plus large des valeurs sociétales vers le séculier et en opposition au religieux – qui est perçu comme étant lié au régime ou comme étant plus généralement une illusion. Cette évolution est liée au déclin du mouvement réformateur et se manifeste notamment par l’absence de discours religieux dans les manifestations de 2022 et par la résurgence du mot longtemps redouté de « révolution » (inqilāb), symbolisée par le retrait des vêtements religieux et l’accent mis sur l’exposition de la peau et des cheveux.

La consommation des médias

La division entre les Iraniens de la diaspora et ceux restés sur place a été exploitée par les partisans de la République islamique, qu’il s’agisse des réformateurs ou des conservateurs. Ils ont cherché à discréditer les voix dissidentes en les expulsant à la fois du discours légitime sur l’Iran et, physiquement, du pays lui-même. Cela a contribué à la prolifération des chaînes de télévision en persan diffusées par satellite. Parallèlement à l’influence plus large des films et des médias étrangers, l’accélération de la pénétration d’internet, la catégorisation des voix iraniennes de l’intérieur comme étant authentiques et celles de l’extérieur comme étant inauthentiques sont en train de s’effriter. L’émergence de chaînes comme Voice of America Persian en 1994, qui ne diffusait initialement qu’un programme d’une heure en persan, a marqué le début de cette transnationalisation de la sphère publique iranienne. Par la suite, Radio Farda (depuis 2002), entre autres, a prolongé cette tendance. Des décennies plus tard, les Iraniens du pays ont largement accès à une télévision par satellite produite par des professionnels. BBC Persian Television a été lancée en 2009, suivie par Manoto TV en 2010 et Iran International en 2017, toutes basées à Londres. Ces chaînes représentent diverses factions politiques, comprenant des réformateurs, des monarchistes et des républicains prônant une transition ou même le renversement du régime en place. Ce paysage médiatique concurrentiel, qui comprend des chaînes plus petites ciblant, par exemple, les sunnites et les chrétiens, a érodé la crédibilité de l’appareil médiatique du régime et met quotidiennement en évidence la diversité des points de vue politiques, laïcs et religieux.

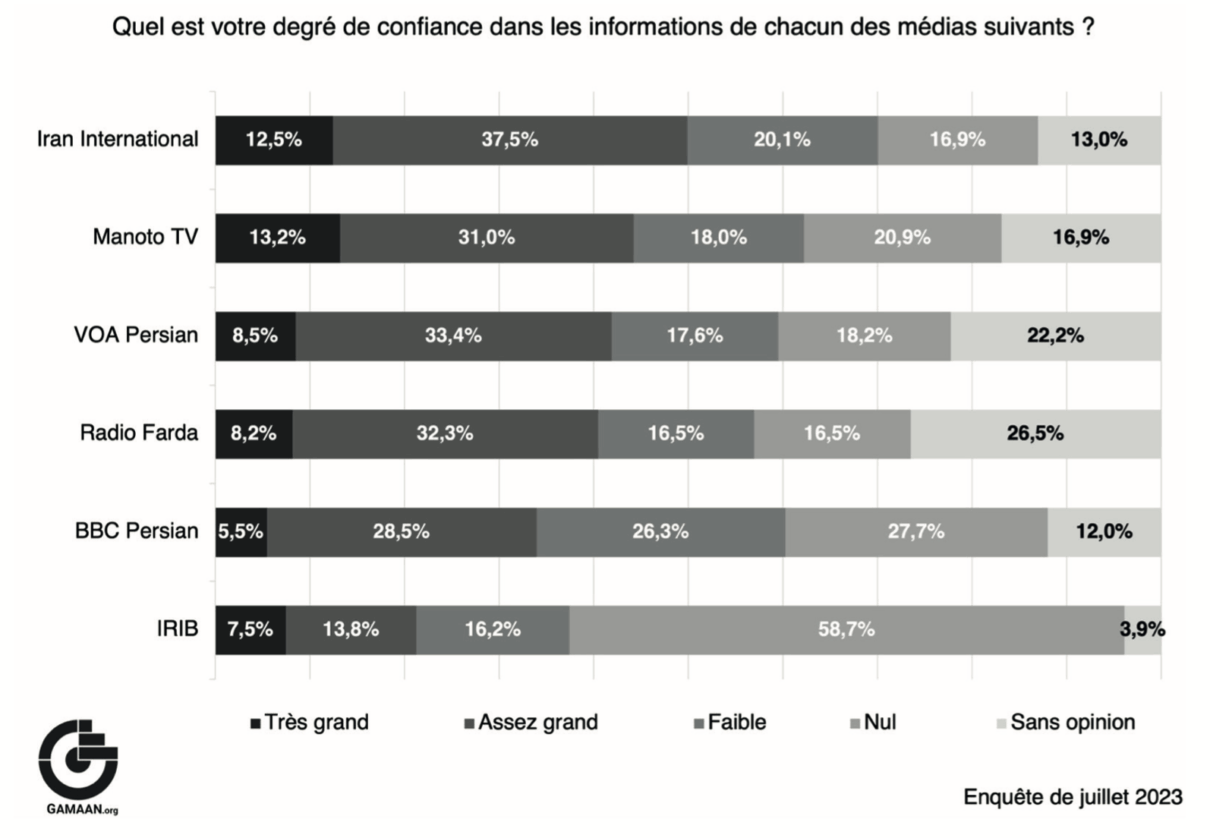

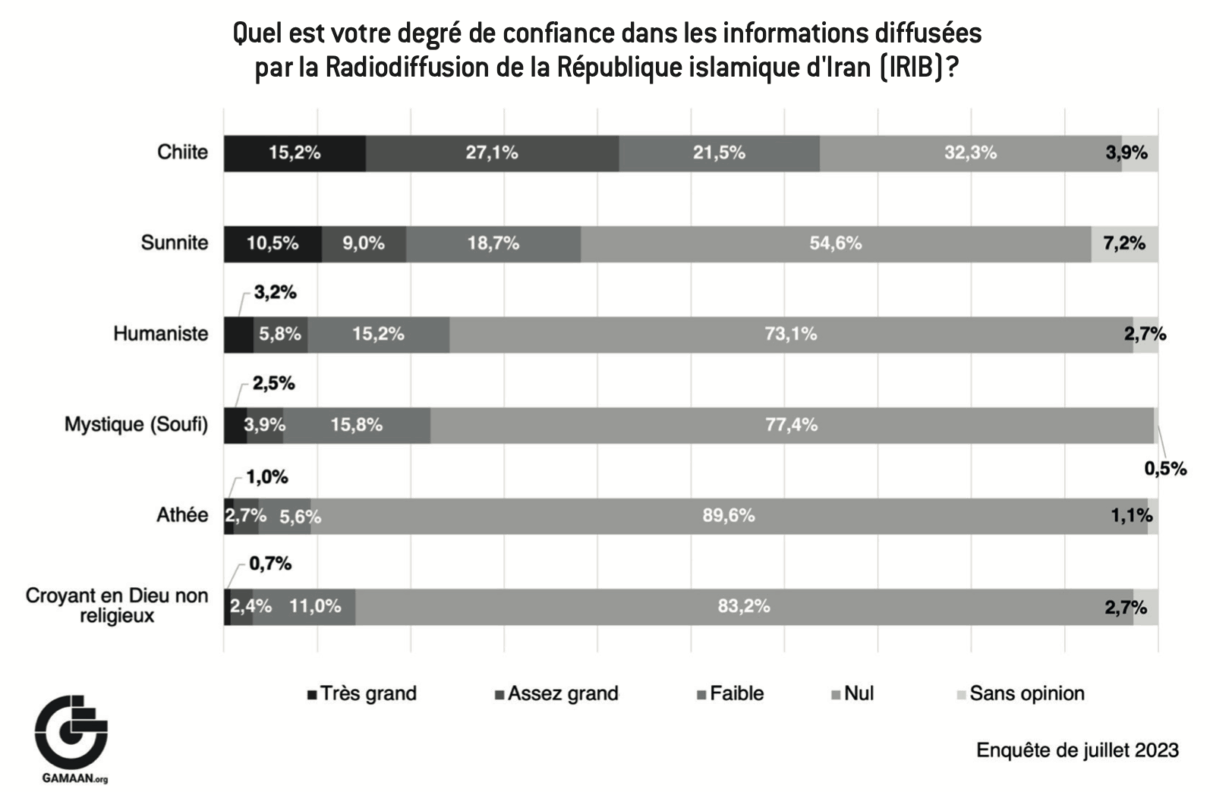

Selon l’enquête de juillet 2023 du GAMAAN sur la consommation des médias (la deuxième enquête sur ce sujet, la première ayant été menée en 2021), la confiance dans les médias persans étrangers dépasse celle des chaînes affiliées au régime (figure 6). La prolifération des médias sociaux et des applications de communication a facilité la diffusion rapide de courts clips vidéo, entraînant une fusion des environnements médiatiques en une véritable sphère transnationale pour les Iraniens de l’intérieur comme de l’extérieur du pays. Outre les idéologies politiques concurrentes, la laïcité et la religiosité sont des facteurs déterminants pour comprendre les modèles dominants de ces environnements médiatiques et les divisions en sphères sociales distinctes. Un tableau croisé des identifications religieuses et non religieuses avec la question de la confiance dans la Radiodiffusion de la République islamique d’Iran (IRIB) montre que les répondants chiites ont déclaré les niveaux de confiance les plus élevés dans les médias d’État (figure 7). À l’inverse, les athées, les « croyants en Dieu non religieux » et les musulmans sunnites ont exprimé des niveaux de confiance nettement inférieurs.

Figure 6. Confiance dans les médias.

Enquête sur les médias menée par le GAMAAN en juillet 2023

Figure 7. Identification religieuse et non religieuse et confiance dans l’IRIB. Enquête sur les médias menée par le GAMAAN en juillet 2023

Une fois de plus, les chiites contrastent fortement avec les non-religieux en ce qui concerne leur perception – plus positive – de la diffusion de l’information par le régime mais il est à noter que seuls 15% d’entre eux expriment un haut niveau de confiance dans l’IRIB, tandis que 32% font part, d’un manque total de confiance.

En raison de l’amélioration de la qualité des données facilitée par un accès plus large à la population grâce à l’échantillonnage VPN, nous avons observé que les disparités avant et après la pondération étaient moins prononcées par rapport aux enquêtes précédentes et que les résultats de l’enquête de juillet 2023 confirmaient les tendances identifiées précédemment. On peut donc dire que les partisans et les opposants au régime privilégient des médias différents. Cela suggère qu’en Iran, la tension entre la laïcité et la religiosité observée au sein de la société est étroitement liée au conflit entre les citoyens dissidents et le régime et ses partisans.

Conclusion : de la remise en cause du régime à la remise en cause de l’Islam

Pour une interprétation du mouvement « Femme, Vie, Liberté », voir N. Tohidi, « Iran in a Transformative Process by Woman, Life, Freedom », Freedom of Thought Journal, 13, p. 29 -57.

A. Moaveni, « Your Boycott Won’t Help Iranian Women », New York Times, 7 octobre 2016.

J. Casanova, Global Religious and Secular Dynamics : The Modern System of Classification, Leyde, Brill, 2019.

Des analyses récentes rassemblant des données mondiales sur près d’un demi-siècle corroborent le lien entre modernisation et sécularisation. Voir sur ce point R. Inglehart, Religion’s Sudden Decline : What’s Causing it, and What Comes Next ?, New York, Oxford University Press, 2021, et I. Kasselstrand, Ph. Zuckerman et R. Cragun, Beyond Doubt : The Secularization of Society, New York, New York University Press, 2023.

L’article 12 de la Constitution de la République islamique d’Iran fait de l’islam, et plus particulièrement du chiisme duodécimain, la religion d’État. Il ajoute : « Ce principe [du chiisme comme religion établie] restera éternellement immuable ». En voyant l’ampleur et la rapidité des changements dans la société iranienne, il est difficile de ne pas penser que le régime clérical a perdu le contact avec la réalité. En Occident, plusieurs médias et analystes ont salué l’élection de Mahmoud Pezeshkian à la présidence de la République islamique en 2024 comme un signe de progrès, le décrivant comme un « modéré ». Pourtant, Pezeshkian reste loyal envers le vrai leader du pays, Ali Khamenei, connu pour avoir personnellement imposé le voilement des femmes après la révolution de 1979 en tant que président de la République islamique d’Iran de 1981 à 1989, date à laquelle il est devenu Guide suprême. Jusqu’à ce jour, Ali Khamenei soutient le hijab obligatoire. Avec la participation la plus faible jamais annoncée par le régime – et même ces chiffres ne peuvent être assurés car il n’y a pas d’observateurs indépendants en Iran – ce nouveau président ne peut répondre aux demandes de la population, particulièrement des jeunes et des femmes. La protestation se poursuit, repoussant les limites de ce que l’on croyait possible. En novembre 2024, par exemple, une doctorante de 30 ans en littérature française, Ahoo Daryei, a fait sensation en étant filmée dévêtue en signe de protestation publique de sa colère contre le harcèlement dont elle était victime par les paramilitaires Basiji à propos de son habillement. Malgré la pratique continuelle de l’emprisonnement, de la torture, et même des exécutions pour tenter d’étouffer la contestation, les femmes persistent à refuser de porter le hijab et le régime peine à réprimer leur « outrage ». Ce n’est qu’une question de temps avant que nous n’assistions à la prochaine vague nationale de protestation. La raison profonde en est, comme nous l’avons montré dans cette note, que des millions d’Iraniens ne s’identifient pas aux valeurs du régime islamique. Le mouvement « Femme, Vie, Liberté » a rendu ce fait explicite, manifestant aux yeux de tous l’expression des sentiments réprimés47.

Les résultats du GAMAAN montrent que, dans le cadre d’une théocratie, critiquer l’État implique invariablement de critiquer la religion. Il s’agit là d’une association organique, qui peut sembler évidente à certains lecteurs. Mais rien n’est jamais acquis dans un contexte politiquement tendu et changeant comme celui de l’Iran. C’est pourquoi nous nous sommes efforcés d’apporter une justification quantitative à cette affirmation générale, en soulignant la nécessité de reconnaître les changements fondamentaux de la société iranienne, en particulier sa sécularisation et la demande connexe de laïcité politique. En raison de la rareté des données dans les contextes autoritaires et de l’absence d’autres données d’enquête fiables sur des sujets politiquement sensibles, les chercheurs en sciences sociales et humaines ont souvent ignoré ou contourné l’émergence de l’irréligiosité généralisée et même de l’athéisme en Iran. De nombreuses publications universitaires ont continué à se concentrer sur la compréhension de l’Iran à travers le prisme de l’influence historique considérable de l’islam et de l’impact durable du chiisme révolutionnaire moderne. Cependant, les manifestations nationales de 2022 obligent à se confronter au changement séculaire de l’Iran. Les implications de ce changement pour l’avenir du Moyen-Orient ne manqueront pas d’être profondes.

Il ne fait aucun doute que les tensions observées découlent d’une vision contestée de ce que la laïcité et la religiosité signifient ou devraient signifier. Nous pensons que pour tenter de surmonter ces tensions, il faut évaluer leur réalité avec sang-froid, ce qui permet d’éviter d’être surpris par les changements rapides de la société iranienne. Cela permet d’éviter les analyses erronées de ces dernières années, comme l’affirmation selon laquelle « une majorité de femmes iraniennes, indépendamment de la loi, portent le foulard par choix », qui s’est retrouvée dans des médias importants tels que le New York Times48.

Cette note a mis en évidence la corrélation entre les inclinations séculières des individus et leurs croyances religieuses, sans approfondir les causes complexes de la sécularisation ou ses multiples dimensions. En général, les spécialistes de la sécularisation iranienne s’accordent à dire qu’elle constitue, à bien des égards, une réponse à la violence théocratique. Cela confirme l’affirmation de José Casanova selon laquelle la théorie de la sécularisation doit tenir compte des trajectoires historiques spécifiques des différentes nations. Dans sa dernière analyse de la dynamique mondiale entre les forces laïques et religieuses, il affirme que la relation entre l’État et la religion influence considérablement le caractère et la portée de la sécularisation au sein d’une société donnée49. Cependant, une perspective globale ne saurait se limiter à cette analyse50. La sécularisation en Iran est indissociable d’une modernisation plus large, qui englobe la baisse de la natalité, l’urbanisation rapide, l’amélioration des taux d’alphabétisation et l’accès à un large éventail de visions du monde. Ces tendances modernisatrices remodèlent les structures familiales traditionnelles, favorisant la croyance croissante des Iraniens en la primauté du choix individuel, par opposition à l’idée que la foi d’une personne devrait être déterminée par les liens familiaux ou nationaux. Le problème de l’étude de la non-religiosité et de l’incroyance dans les pays officiellement musulmans ne tient pas véritablement à l’inadéquation supposée des macro-théories de la modernisation sociale, remises en cause par les chercheurs qui privilégient la spécificité des trajectoires nationales. Le vrai défi – et il est colossal – réside dans la production de données d’enquête fiables dans une pluralité de pays, qui est entravée à la fois par les biais d’échantillonnage et par la falsification des préférences.

Nos résultats concernant l’Iran conduisent à une conclusion que certains universitaires auront peut-être du mal à accepter : nous considérons qu’on ne peut éluder le conflit entre forces laïques et religieuses au nom de considérations de stratégie politique ou de constructions intellectuelles plaquées sur la réalité. La reconnaissance du clivage laïc-religieux en Iran confère certes aux mots « Femme, Vie, Liberté » une résonance à la fois féministe et laïque plus affirmée. Cette implication est toutefois inévitable, étant donné qu’au sein de la République islamique, les droits des femmes sont intrinsèquement liés aux questions de religion et de politique. La critique de la théocratie se voit inextricablement liée à la critique de la religion elle-même. Pour ceux qui ont défendu l’acte symbolique de brûler le hijab, voyant dans le voile obligatoire un « mur de Berlin » iranien, le terme « vie » englobe bien plus que la poursuite d’une existence stable dans la classe moyenne, la sécurité de l’emploi, la santé ou la sécurité. Il s’oppose fondamentalement au principe chiite du martyre et à l’importance accordée par l’islam à la mort et à l’au-delà. Pour les Iraniens « non religieux » en particulier, qu’ils croient ou non en une puissance supérieure, la valeur de la vie consiste à chérir l’existence terrestre. Par conséquent, le dévoilement représente plus qu’une simple critique du régime ; il s’agit d’un geste existentiel qui signifie non seulement une aspiration à la démocratie laïque, mais aussi une aspiration commune à prendre ses distances par rapport à l’islam lui-même.

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont aidé le GAMAAN à collecter les échantillons. Le temps consacré à la recherche et à la rédaction a été rendu possible par le Conseil néerlandais de la recherche. La version française a été réalisée grâce à la Fondapol (Paris).

Aucun commentaire.