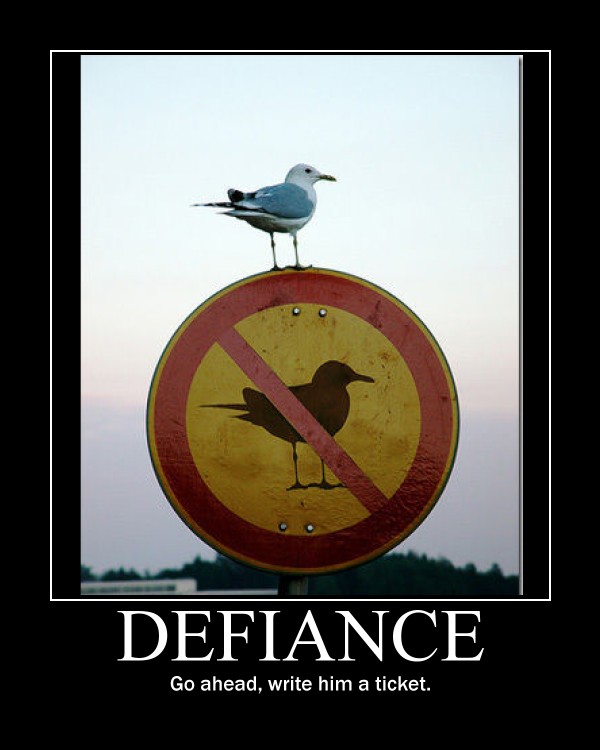

Douce France, cher pays de la défiance…

17 avril 2012

Yann ALGAN, Pierre CAHUC, André ZYLBERBERG, La fabrique de la défiance, Albin Michel, 2012, 184 pages, 15 €.

Yann ALGAN, Pierre CAHUC, André ZYLBERBERG, La fabrique de la défiance, Albin Michel, 2012, 184 pages, 15 €.

La défiance : une spécificité bien française

Dans le dernier classement de The Economist sur la qualité des démocraties en 2010 [i], la France avait perdu sept places passant de la 24e position à la 31e : elle était ainsi passée dans la catégorie des « Flawed Democracies » (démocraties imparfaites) en raison principalement du manque de confiance de ses citoyens dans les institutions politiques, les hommes politiques et, beaucoup plus inquiétant, dans la démocratie. En comparaison avec les autres nations développées, les Français sont terriblement pessimistes.

Un handicap pour la croissance

Cette défiance a des conséquences en matière économique. Les études portant sur la corruption, la violence des rapports sociaux ou la transparence du gouvernement montrent qu’elles ont une influence significative sur la croissance de long terme. La qualité et le bon fonctionnement des institutions seraient en effet essentiels au développement de l’économie de marché. L’échange, les contrats et la prise de risque ne peuvent en effet se déployer qu’avec une réglementation adaptée et des pouvoirs publics transparents et équitables[ii].

Les causes traditionnelles de la défiance française

Si le constat d’une défiance propre à la France est amer, il n’est pas nouveau. Nos trois auteurs notamment l’ont déjà fait à plusieurs reprises[iii]. Ils tentent dans cet ouvrage d’en dégager les causes. Aux sources de la défiance nationale, on trouve ainsi plusieurs facteurs, détaillés dans l’ouvrage : une école trop verticale, des relations sociales rigides, un monde du travail oppressant, des hommes politiques trop peu soucieux de leur exemplarité, des corporatismes qui affaiblissent les finances publiques et la Sécurité sociale. Sans oublier l’ensemble des raisons institutionnelles propices à ce sentiment de défiance généralisée.

Le poids de l’Histoire

Mais au-delà des facteurs traditionnels, qui commencent à être connus (école, dialogue social…), une des grandes originalités de cet essai est d’envisager le « poids de l’Histoire » comme explication à la défiance. S’inspirant des sciences sociales, les économistes montrent que certaines persistances historiques jouent un rôle non-négligeable dans la détérioration des liens sociaux et de la dynamique institutionnelle. Sans le citer, les auteurs se font ainsi l’écho des travaux de Douglass North [iv], prix Nobel d’économie en 1993, et notamment du concept de « path dependence » (littéralement « dépendance de chemin »). Selon North, au sein d’une société, les événements qui poussent un peuple dans une direction donnée imposent des mouvements ultérieurs dans la même direction [v].

Un passé qui ne passe pas

Certaines sociétés seraient donc pour partie liées par leur passé. La défiance singulière à certains pays trouve ainsi ses origines dans les tréfonds de l’histoire. Ainsi de la traite négrière qui affecterait encore de façon prégnante les régions côtières de l’Afrique de l’Ouest. De même, l’Allemagne de l’Est se distingue de l’Allemagne de l’Ouest par une plus forte défiance en raison de la persistance de son passé communiste… Sans pouvoir dater le développement de la défiance en France, les auteurs font l’hypothèse qu’elle serait apparue dans l’entre-deux guerres et résulterait en partie du choc de la Première Guerre mondiale et de la césure subséquente entre élites et peuples.

Le pouvoir corrosif des conflits d’intérêt

Autre originalité de l’essai, il pointe les conflits d’intérêts comme une des origines de la défiance française. Pour les auteurs, ces conflits incluent toute « situation où un titulaire d’une charge publique a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur la manière dont il s’acquitte de ses fonctions ». En ce domaine, notre réglementation est particulièrement maigre selon les trois économistes, au point d’encourager la corruption (affaires Guérini, Bettencourt…) et de dégrader sensiblement l’image du politique parmi la population.

De fait, en son état actuel, notre droit ne suffit pas à rassurer les citoyens. Il condamne certes les « prises illégales d’intérêt », mais ignore la notion de conflit d’intérêt et donc la réalisation potentielle d’un passage à l’acte. De même, la Commission pour la transparence financière de la vie politique reste encore désarmée et ne peut rendre publiques les déclarations d’intérêt. Enfin, comme sur beaucoup de sujets, les rapports sur les conflits d’intérêts restent sans suite : le dernier, qui date de 2011[vi], est resté sans suite. En attendant, les situations troubles persistent et continuent à alimenter la défiance qui grève notre vie politique…et économique.

La chemins du retour à la confiance

Les auteurs concluent en esquissant une série de propositions pour un retour à la confiance. Selon eux, l’école doit ainsi devenir plus « coopérative » et moins sélective. De même, la création d’un contrat unique, souple, à protection progressive permettrait de réduire le fossé qui sépare les « insiders » des « outsiders » sur le marché du travail. En matière de finances publiques, les auteurs demandent la réduction drastique du nombre de niches fiscales. Ils se prononcent également pour une réforme des règles du jeu politique, notamment pour la limitation du nombre de mandats politiques dans le temps et dans l’espace. Mais la priorité doit selon eux être le rétablissement de la confiance dans nos dirigeants par l’exemplarité de leur conduite.

On l’aura compris : dans cet essai à charge, les auteurs ne retiennent pas leurs coups. L’ouvrage est essentiellement critique. Malgré le sous-titre (« …et comment s’en sortir »), la partie consacrée aux propositions, trop maigre, nous laisse un peu sur notre faim. Ce livre n’en demeure pas moins une excellente synthèse des précédents ouvrages des trois auteurs. Il faut par ailleurs saluer l’ouverture de cette étude à d’autres disciplines (sociologie, psychologie mais aussi neurologie). Elle augure d’une possible mutation de la science économique, qui montre dans ce livre qu’elle est capable de s’attaquer à de nouveaux terrains en diversifiant ses outils.

Louis Nayberg

Crédit photo: flickr, buriedbybricks

[i] http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf.

[ii] Voir l’essai d’Augustin Landier et David Thesmar, La société translucide, 2010.

[iii] Yann Algan, Pierre Cahuc, La société de défiance, 2007 ; Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Olivier Galland, André Zylberberg, La machine à trier, 2011 (nous renvoyons le lecteur à la recension de cet essai sur ce même blog : http://www.trop-libre.fr/le-marche-aux-livres/une-jeunesse-coupee-en-deux).

[iv] Douglass North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990 ; par ailleurs, il définit les institutions comme un ensemble de règles formelles (Constitution, lois et règlements, système politique…) et informelles (systèmes de valeurs et croyances, représentations, normes sociales…) régissant les comportements des individus et des organisations.

[v] Ce phénomène est relié au concept économique de rendements croissants ou, autrement dit, de causalité circulaire.

[vi] http://www.conflits-interets.fr/pdf/rapport-commission-conflits-interets-vie-publique.pdf.

Aucun commentaire.