Sahara occidental : la théorie de l'infraction marocaine en question

Chronologie

Sigles et acronymes

Introduction

Partie 1

La formation du noeud juridique

Chapitre I. Un cas de décolonisation atypique

L’empire chérifien et sa grammaire politique à nulle autre pareille

Une colonisation tardive et spécifique

Les frontières, question non tranchée à l’indépendance

Le patchwork des possessions espagnoles

L’indépendance par étapes

Chapitre II. Les « trois âges » du droit international

Le sacre de la souveraineté (1648-1945)

La priorité à la stabilité et interdiction des annexions (1945 à nos jours)

L’autodétermination comme levier de décolonisation

Chapitre III. Évaluer la marche verte

La « préhistoire » de la Marche verte

La portée de la Marche verte

Partie 2

Le dénouement du noeud juridique

Chapitre IV. La guerre et la diversification des sources juridiques

L’entrée en scène de la Cour internationale de Justice

L’entrée en scène du Conseil de sécurité

Les résolutions du Conseil de sécurité

Les phases du conflit

Les inflexions marocaines

Cessez-le-feu et préparatifs de référendum

Mohammed VI, le développement et le plan d’autonomie

Du polycentrisme juridique aux tokens56

Chapitre V. Guérilla judiciaire au Luxembourg

Une irruption judiciaire dans la politique extérieure

Les arrêts de la Cour au regard du droit européen

Les arrêts de la Cour au regard du droit international

Chapitre VI. Vers une sortie du conflit

L’argument des “droits historiques” : atouts et contraintes pour le Maroc

Avantages et inconvénients de l’évitement juridique pour la France

L’enrichissement du référentiel marocain

Équité et légalité

Conclusion

Bibliographie sélective

Résumé

Depuis 50 ans, le conflit du Sahara occidental est pendant devant les instances internationales.

En 1975, le Maroc a fait acte de souveraineté sur ce vaste territoire désertique, jusque-là colonie espagnole. Il estime qu’il lui avait antérieurement appartenu. Ce point de vue est contesté par le Front Polisario, mouvement indépendantiste soutenu par l’Algérie. La communauté internationale a adopté une attitude ambivalente, retenant l’idée d’une infraction du Maroc au droit international, tout en se montrant de plus en plus conciliante avec ce pays, qui exerce une souveraineté de fait dans les régions concernées. Cette ambivalence crée une situation peu compréhensible et difficile à démêler.

Ce rapport revient sur les racines de l’antagonisme entre l’Algérie et le Maroc, ainsi que sur la géographie et l’histoire du Sahara occidental. Il revisite la théorie de l’infraction marocaine à travers une relecture du droit international applicable. Il préconise un dépassement du conflit par une prise en compte de ses causes profondes.

Dominique Bocquet,

Ancien élève de l’ENA et enseignant à Sciences Po Paris

avec le concours de Sâ Benjamin Traoré,

Professeur de Droit international public

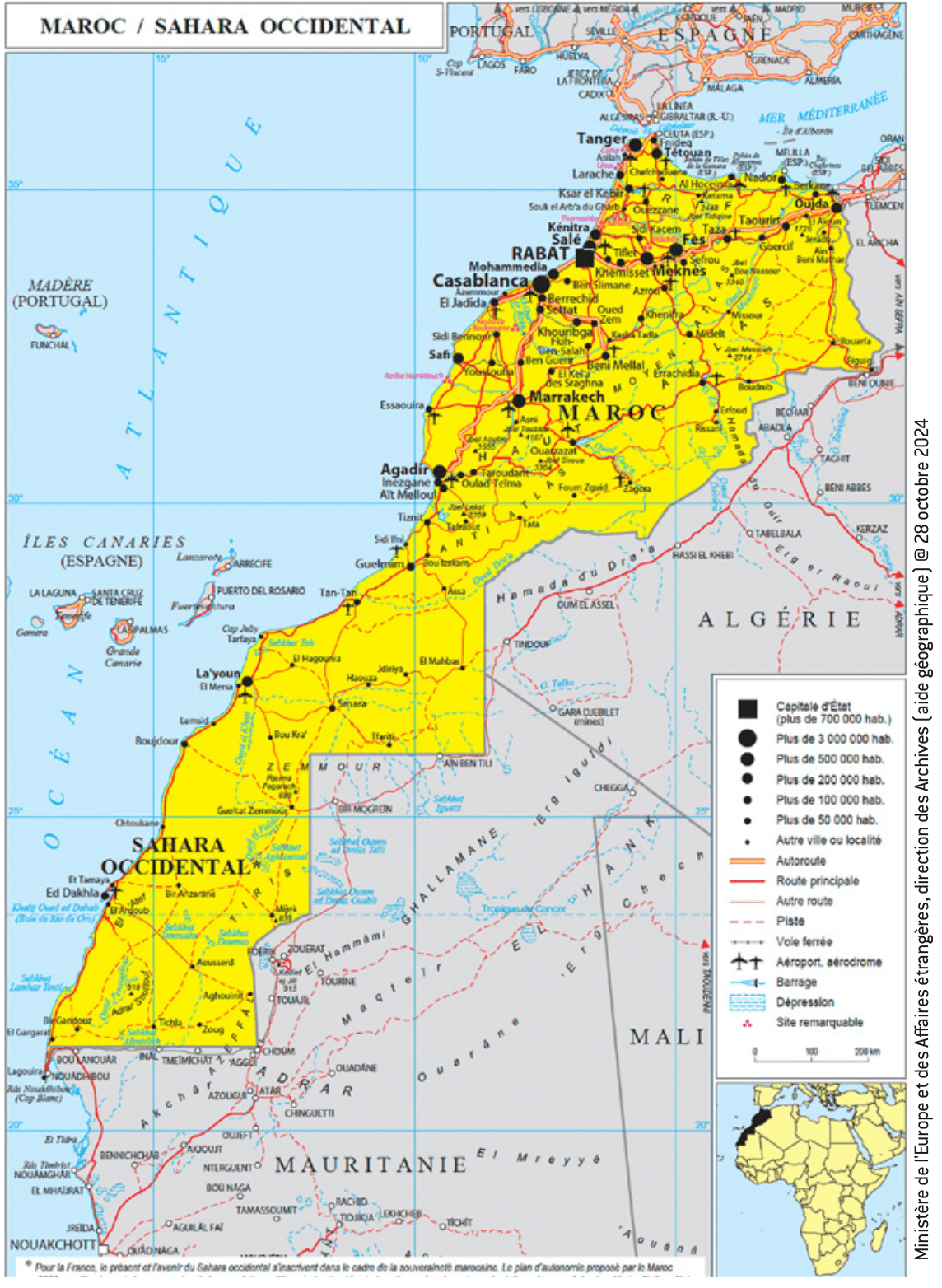

Carte du Maroc figurant depuis octobre 2024 sur le site officiel du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français

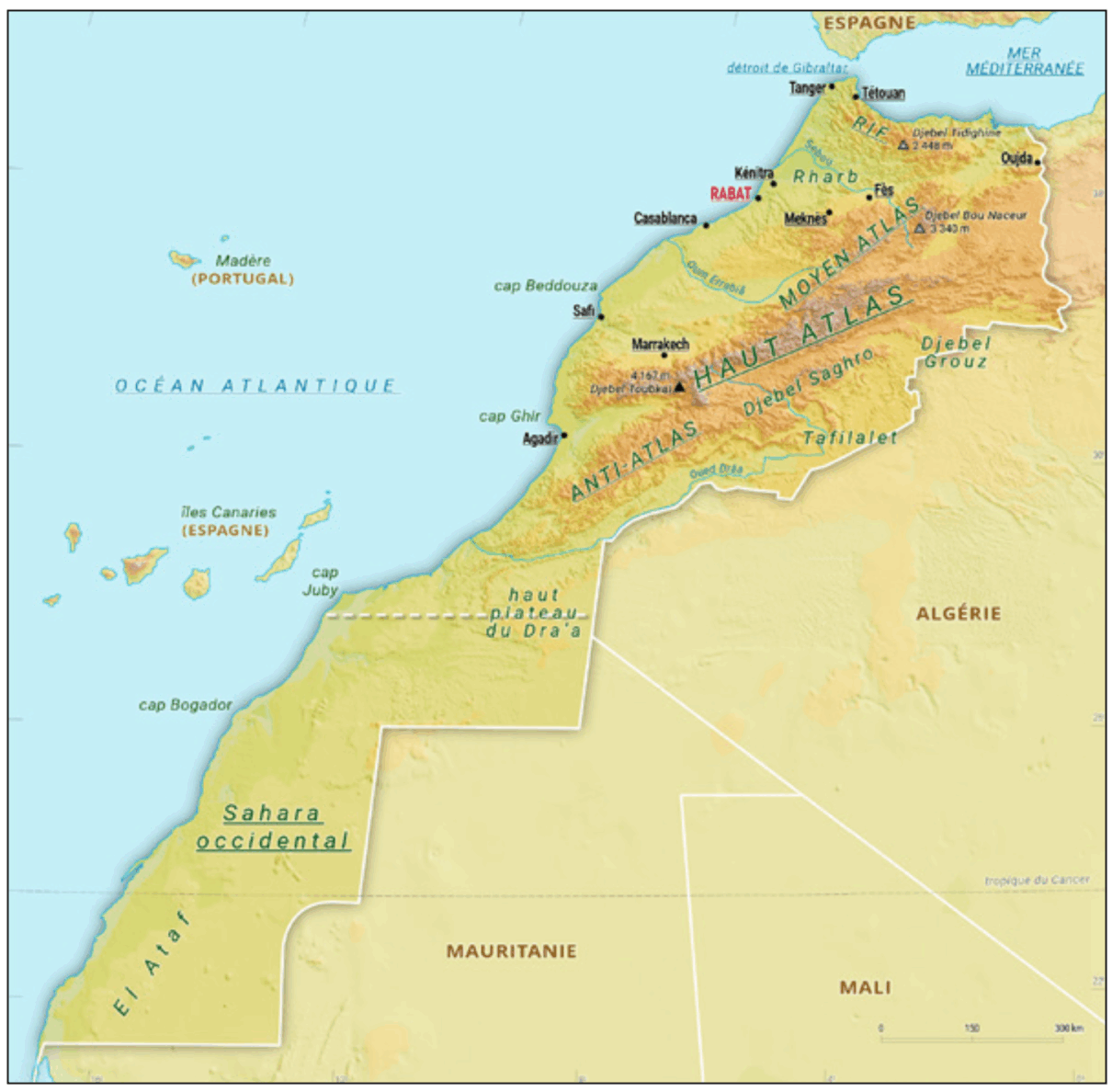

Carte du Grand Maroc publiée en 1956 par l’Istiqlal

Source :

Conférence de presse d’Allal el Fasso, Le Caire, 4 juillet 1956.

Carte Universalis 2025

Source :

Universalis, Carte physique du Maroc [en ligne].

Chronologie

Ancien élève de l’ENA et enseignant à Sciences Po, Dominique Bocquet prépare un livre sur le conflit du Sahara occidental. Il a notamment été conseiller d’Hubert Védrine et chef du service économique de l’Ambassade de France au Maroc. Il est chercheur au Policy Center for the New South de Rabat. Le présent rapport a été établi à la demande de Dominique Reynié, directeur général de la Fondapol, et rédigé pour le compte de cette fondation.

Sâ Benjamin Traoré est professeur de droit international public. Sa thèse, soutenue à la faculté de droit de l’université de Neuchâtel, s’intitule L’interprétation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, Contribution à la théorie de l’interprétation dans la société internationale. Il enseigne à l’Université Mohammed VI de Rabat.

1884 : prise de possession espagnole au Rio de Oro (partie sud du Sahara occidental)

1912 : traité de Fès, instauration du Protectorat franco-espagnol au Maroc

1920 : prise de possession espagnole en Saqia El Hamra (partie nord du Sahara occidental)

1956 : fin du Protectorat et indépendance du Maroc. L’Espagne conserve entre autres le Sahara occidental, Tarfaya, Ifni, etc.

1957-1958 : action de l’ALN au Sahara occidental et en Mauritanie, réaction française (Écouvillon)

1958 : restitution au Maroc de la bande de Tarfaya

1963-1966 : Ifni et Sahara occidental évoqués à l’ONU, puis portés sur la liste des TNA

1969 : la ville d’Ifni restituée par l’Espagne au Maroc

1972 : manifestation de Tan-Tan (Maroc) en faveur de la réunion du Sahara occidental au Maroc

29 avril 1973 : création du Front Polisario, à Zouerate (Mauritanie)

6 novembre 1975 : Marche verte (350.000 civils marocains pénètrent au Sahara occidental)

14 novembre 1975 : Accords de Madrid, partage du Sahara occidental (Maroc-Mauritanie)

27 février 1976 : le Front Polisario proclame la RASD avec le soutien de l’Algérie

1976-1980 : attaque des armées marocaine et mauritanienne par le Polisario, réfugiées à Tindouf

1979 : la Mauritanie évacue le Sahara occidental, entrée du Maroc

1981 : Hassan II évoque la possibilité d’un référendum

1982 : RASD admise à l’OUA

1984 : Hassan II s’engage pour le référendum à l’ONU (septembre) ; le Maroc quitte l’OUA (novembre)

1991 : cessez-le-feu, mise en place de la Minurso par le CS ONU (6 septembre)

2006 : Mohammed VI annonce un plan d’autonomie interne

2007 : le CS ONU salue la proposition de plan d’autonomie, « base sérieuse de négociation »

2017 : le Maroc réintègre l’OUA (devenue Union africaine), sans préalable d’exclusion de la RASD

2020 : « Accords d’Abraham » et reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara

2022 : l’Espagne déclare le plan d’autonomie « base la plus sérieuse et crédible » pour un règlement

2024 : lettre du président Macron au roi (souveraineté marocaine « présente et future » au Sahara)

2025 : cinquantenaire de la Marche verte (6 novembre)

Sigles et acronymes

AGNU (ou AG) : Assemblée générale des Nations unies

ALN : Armée de libération nationale (Maroc)

CIJ : Cour internationale de Justice (La Haye)

CJUE : Cour de Justice de l’Union européenne (Luxembourg)

CORCAS : Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes

CS ONU : Conseil de Sécurité des Nations unies

FAR : Forces armées royales marocaines

FLN : Front de libération nationale (Algérie)

GPRA : Gouvernement provisoire de la République algérienne

Istiqlal : Parti de l’indépendance (Maroc)

Minurso : Mission des Nations unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental

OCP : Office chérifien des phosphates

ONU : Organisation des Nations unies

OUA : Organisation de l’unité africaine (1963-2002)

Polisario : Front populaire de libération de la Saqya El-Hamra et du Rio de Oro

RASD : République arabe sahraouie démocratique

TNA : Territoires non autonomes (liste de l’ONU)

UA : Union Africaine (depuis 2002)

UE : Union européenne

UNFP : Union nationale des Forces populaires

USFP : Union socialiste des Forces populaires

Introduction

Karim El Aynaoui a bien voulu partager avec moi, en toute indépendance d’esprit réciproque, ses intuitions personnelles sur les causes du conflit. Le rôle du révolutionnarisme comme déterminant idéologique en faisait partie.

Voici un demi-siècle, le Maroc a fait acte de souveraineté au Sahara occidental, auparavant occupé par l’Espagne. Le 6 novembre 1975, une foule de 350.000 Marocains, conduite par le roi Hassan II, pénétrait sur le territoire, forçant Madrid à négocier. En dépit du caractère désertique de ce vaste territoire, essentiellement parcouru par des nomades, un conflit a surgi, qui n’est pas purgé cinquante ans après.

Ses tenants et aboutissants restent un mystère. En France et en Espagne, pays largement associés, sur la durée, à la cause marocaine, la perplexité est à son comble. La raison est simple. D’un côté, ces deux pays voient la souveraineté marocaine sur ce territoire comme effective et légitime. D’un autre côté, ils s’abstiennent de la déclarer légale.

L’incertitude juridique créée par la non reconnaissance légale est une gêne pour les entreprises, un frein aux investissements et un obstacle au développement. Elle permet au Front Polisario, mouvement armé soutenu par l’Algérie, de revendiquer l’indépendance au nom du droit international.

Comment sortir de cet imbroglio ? La réponse est politique mais pas seulement. Sur ce terrain, le Maroc marque des points décisifs. Sa diplomatie a gagné en efficacité. Le cercle des pays le soutenant s’élargit. Le Conseil de sécurité reconnait de plus en plus l’autonomie du territoire comme base la plus sérieuse de règlement, au détriment de la thèse indépendantiste.

Mais, juridiquement, le Sahara occidental demeure un « territoire non autonome ». La liste en est arrêtée, non par le Conseil mais par l’AG de l’ONU, compétente en matière de décolonisation. Classer le territoire comme non décolonisé revient à contester la souveraineté marocaine. Le droit à l’autodétermination est invoqué pour accuser Rabat d’infraction au droit international. Un autre aspect est « l’intangibilité des frontières héritées de la décolonisation », notion propre à l’Afrique et consistant à interdire toute modification des frontières, même par la négociation. Le Maroc aurait transgressé cet interdit en effaçant sa frontière avec l’ancien Sahara espagnol. Avec cet argument, le Polisario et l’Algérie ont obtenu en 1982 l’admission à l’OUA de la RASD (République arabe sahraouie démocratique).

Que valent ces arguments ? Étonnamment, ils ont été peu contredits dans le débat public. La tactique utilisée au départ par le Maroc et la France n’y est pas étrangère. Elle consistait à esquiver un débat juridique biaisé. Nous étions en 1975. Dans les instances internationales, le haut du pavé était tenu par une idéologie révolutionnariste qui diabolisait le régime d’Hassan II et glorifiait les mouvements armés de libération3. L’Occident était intimidé et le Maroc, condamné d’avance.

Inévitable à court terme, l’évitement juridique n’allait pas manquer d’avoir, sur le débat intellectuel, les plus grandes conséquences : il a produit l’impression d’un plaider-coupable. Puisqu’elle était peu critiquée devant le grand public, la thèse de « l’infraction marocaine » au droit international est apparue comme une évidence, même à ceux éprouvant de la bienveillance envers ce pays. L’opinion aurait été déroutée à moins.

Aujourd’hui, si Français et Espagnols n’abordent pas la question juridique à la racine, le succès du Maroc sera présenté par certains comme une défaite du droit et un fait accompli. Est-ce une bonne issue pour le droit ? Est-ce la meilleure issue pour le Maroc ? Est-ce, pour les autres parties prenantes (dont l’Algérie), une sortie par le haut ? La présente étude montre la fragilité des résolutions internationales initiales et invite les chercheurs à un travail de réinterprétation.

C’est-à-dire un bloc opaque dont on est prié d’accepter les résultats sans droit de regard sur leur mode d’élaboration.

| Méthodologie du rapport

Ce rapport se concentre sur les articulations principales du raisonnement. Elle ne prétend pas recenser tous les faits mais s’efforce de restituer les nuances gommées par un débat manichéen, lequel est pour beaucoup dans l’image d’un conflit gelé. Elle se focalise sur l’esprit du droit et son interaction avec l’histoire et les sciences humaines, c’est-à-dire le contexte. Ceci n’aurait pas été possible sans l’aide du Professeur Sâ Benjamin Traoré. Sa thèse sur L’interprétation des décisions du Conseil de sécurité, soutenue à Neuchâtel, fait autorité. Il a bien voulu se prêter à des échanges nourris pour faciliter la rédaction de ce texte, puis le relire attentivement. Ce rapport lui doit beaucoup. Dans cette affaire, le droit international était souvent invoqué comme une boîte noire4. En m’aidant de ses réflexions sur l’interprétation (en général) et le Sahara (en particulier), je propose l’inverse au lecteur : ouvrir le capot du moteur et montrer comment ce droit fonctionne. |

Partie 1

La formation du noeud juridique

Chapitre I. Un cas de décolonisation atypique

Cet angle d’analyse m’a été suggéré par Sâ Benjamin Traoré. Sa perception de juriste rompu aux problématiques de décolonisation a convergé, sur ce point, avec mes recherches historiques sur la notion de « singularité marocaine ». Voir l’article de Dominique Bocquet,« Singularités marocaines et perplexités françaises », Commentaire, numéro 182 (été 2023) [en ligne].

Expression qui signifie « Bouleversement social amené à renverser l’état des choses actuel ».

La méthode d’analyse des relations internationales prônée par Raymond Aron a parfois été définie, en langage soutenu comme le « réalisme idiosyncratique ».

Si le dossier du Sahara occidental apparaît indéchiffrable, c’est que l’on a gommé son histoire et sa spécificité. On a cru y voir un cas classique de décolonisation. Il s’agissait, au contraire, d’un cas profondément atypique5. De là une certaine complexité. On se doit d’assumer cette complexité si l’on veut tirer au clair un sujet que le simplisme ne peut que déformer.

Tout est atypique dans ce dossier. En premier lieu l’histoire du Maroc, empire millénaire à la grammaire politique unique au monde. Ensuite sa stratégie de décolonisation, l’indépendance par étapes, plutôt que le grand soir6. Enfin la « nature » du Sahara occidental : un territoire plus désertique que la Patagonie et seulement parcouru par des nomades.

Encore est-ce omettre le passif des relations Maroc-Algérie dans une affaire où celle-ci n’est officiellement qu’une tierce partie (elle n’affiche pas de revendication territoriale et n’a qu’une frontière commune très limitée avec le territoire), tout en étant citée dans les procédures comme « intéressée au conflit », phénomène peu fréquent en droit international, même s’agissant d’un pays voisin.

C’est par ces spécificités qu’il faut commencer. Elles nous invitent à nous souvenir de la grande leçon de Raymond Aron sur les relations internationales : chaque situation doit être étudiée en soi, en se défiant des grilles de lecture préétablies7.

L’empire chérifien et sa grammaire politique à nulle autre pareille

Cette avance ne fut pas retenue. Ce Sultan était grand polygame. Versailles ne voyait pas une fille du roi dans un harem. La relation bilatérale (établie depuis au moins François 1er) n’en fut pas moins relancée.

Le Maroc n’est pas un cas de décolonisation « standard ».

En Afrique subsaharienne, le colonisateur a souvent débarqué, au XIXe siècle, dans des contrées marquées par le morcellement linguistique et ethnique. La question de savoir si l’État existait déjà ou non demeure controversée ; il n’était pas présent partout, et les logiques tribales occupaient encore une place prépondérante. Dans cette configuration, il a souvent été considéré que c’était le colonisateur qui avait promu la notion d’État moderne, à travers les « États coloniaux », appelés à servir ensuite de socle aux indépendances.

En Afrique du Nord, de larges entités existaient et la diversité linguistique était limitée (arabe dialectal et langues berbères). Au Maroc, la colonisation a trouvé un État préexistant : un millénaire, avec des relations commerciales sur plusieurs continents et des ambassades en Europe.

L’indépendance était incarnée par un Sultan, doté d’une légitimité religieuse en tant que « commandeur des croyants ». Son rôle : défendre le pays, notamment face à l’Espagne. Pendant huit siècles (VIIIe ‑XVe siècles), musulmans et chrétiens s’étaient partagé la péninsule ibérique, avec une profonde interaction entrecoupée de guerres. On a retenu les guerres, on a oublié l’interaction. Malgré l’expulsion cruelle des musulmans et des juifs à la fin du XVe siècle, l’Espagne est le pays européen ayant la plus forte imprégnation culturelle arabo-musulmane. Réciproquement, l’afflux des Andalous a fait du Maroc le pays sud-méditerranéen le plus familiarisé avec l’Occident chrétien.

L’Espagne fut ensuite pendant un temps la première puissance mondiale. C’est à cet empire (il est vrai accaparé au XVIe siècle par la conquête de l’Amérique) et à l’Empire ottoman (présent jusqu’en Algérie) qu’ont résisté les Marocains. La méthode était de faire bloc derrière le Sultan quand leur terre était attaquée. En outre, au XVIIe siècle, le Sultan Moulay Ismaël, l’un des premiers de l’actuelle dynastie alaouite, a réorganisé ses armées. Elles se sont acquises une réputation d’invincibilité, pour plusieurs siècles.

D’ailleurs, ce même sultan sollicita la main d’une fille de Louis XIV. Point besoin d’être géopoliticien pour deviner : la France apparaissait comme l’alliance de revers face à l’Espagne. Il y avait là une convergence d’intérêts et, aussi, le germe d’une relation élective, antérieure à l’épisode colonial. Voilà, pour le Maroc, un second lien de taille avec l’Europe8.

Les Sultans n’étaient pas des rois à l’européenne, s’appuyant sur une hiérarchie féodale et cherchant l’unification culturelle et administrative. Hormis en temps de guerre, leur rôle était limité. Le pays était localement dominé par les tribus. Le fait tribal maghrébin était contrebalancé par des facteurs d’unité tangibles (les langues, la religion, etc.). Néanmoins les conflits demeuraient nombreux, à telle enseigne que l’on opposait traditionnellement le « bled makhzen », partie du pays payant régulièrement l’impôt au Sultan, au « bled siba », partie plus rebelle et au sein de laquelle celui-ci devait guerroyer pour obtenir son tribut.

La relation au Sultan était l’allégeance. L’allégeance est un lien symboliquement majeur, concrétisé par des serments écrits. Il fait partie du corpus juridique marocain. Il garantit la solidarité face aux ennemis extérieurs mais il n’implique pas l’obéissance absolue dans tous les domaines. De là, le terme d’« empire » (et non « royaume ») chérifien qui apparaît, employé jusque dans les années 1950 pour désigner le Maroc.

Une colonisation tardive et spécifique

Journal officiel de la République française du 27 juillet 1912, Décret du 20 juillet 1912, Publication du traité de Fez, du 30 mars 1912 relatif à l’organisation du protectorat français au Maroc [en ligne].

Conversation avec Mehdi Benomar, directeur de recherches au PCNS.

Pour Pascal Ory, « la présence d’une institution de droit local, dans le cas du Maghreb français, au Maroc et en Tunisie, change complètement les données identitaires », Qu’est-ce qu’une nation ?, Gallimard, 2020, page 68.

Diplomate français, Résident général de France en Tunisie (1882 – 1886).

Avec une difficulté majeure pour la période Hassan II : le manque de cadres de haut niveau, domaine dans lequel le Maroc a énormément progressé depuis.

La première défaite alaouite d’envergure intervient en 1844, face à une France achevant sa conquête de l’Algérie. Par la force, elle interdit au Sultan de soutenir face à elle des rébellions tribales algériennes. Mais le souverain conservait de grandes capacités militaires. Paris ne se hasarda pas à conquérir le pays. Toutefois, ce dernier continua à s’affaiblir du fait d’une anarchie interne assez répandue (le Sultan devant donc lutter sur plusieurs fronts) et d’un archaïsme persistant face à une Europe en pleine ascension économique et tendant à l’impérialisme.

En 1912, lorsque l’institution monarchique fut prête à transiger sur la souveraineté, il était trop tard pour que la France puisse engager d’importants moyens militaires (bruits de bottes en Europe). Le même contexte lui interdisait de s’imposer seule au Maroc. Le Protectorat fut établi par le traité de Fès du 30 mars 19129. Un partage eut lieu avec l’Espagne, qui se voyait rétrocéder la gestion d’une partie du Protectorat et conservait par ailleurs des possessions non comprises dans le périmètre de ce dernier.

L’unité du pays était soulignée dans les textes. Mais, dans les faits, la dualité de puissances coloniales allait être une source de dissociation. Cet effet partiellement centrifuge de la colonisation est une spécificité supplémentaire du Maroc : c’est l’inverse de la dynamique fortement centripète souvent observée en Afrique subsaharienne durant la colonisation10. Ce point n’est pas mineur : si le Sahara occidental avait eu le même colonisateur que les régions situées plus au nord, aurait-on, une seconde, envisagé pour lui un futur séparé du Maroc ? Ajoutons à cela la multiplicité des statuts parmi les territoires relevant de la colonisation espagnole. Sacraliser, par principe, les frontières héritées de la colonisation est un postulat peu acceptable pour les Marocains.

En 1912, les capacités militaires du Maroc obligèrent la France au compromis, dans le cadre d’un protectorat défini comme temporaire et laissant subsister la monarchie. La préservation d’une institution nationale (comme en Tunisie avec le Bey) représentait une grande différence avec le statut juridique de l’Algérie, considérée comme une partie intégrante du territoire français11. Le Général Hubert Lyautey, militaire romantique, épris de traditions et amoureux du Maghreb, fut l’homme de la situation. Le premier résident général se voyait comme au service du Sultan. Guerroyant en son nom contre les tribus rebelles, il unifia ou « pacifia » le pays.

De son vivant, il contint autant qu’il put les abus dont la colonisation est porteuse, abus qu’il avait observés lors d’un séjour antérieur en Algérie. Comme Paul Cambon12, qui l’avait devancé en Tunisie, son obsession était de « ne pas refaire l’Algérie française ». Il n’en mit pas moins en place un appareil d’État colonial, à finalité développementaliste, certes, mais d’esprit jacobin car la France ne se refait pas.

Après l’indépendance du Maroc, cet appareil sera repris et complété, puis rapproché du modèle de l’État moderne « wébérien »13. Ce modèle ne cadrait pas avec la gouvernance chérifienne traditionnelle, extrêmement souple. C’est l’une des raisons pour lesquelles Hassan II, souverain à trempe arrivé sur le trône en 1961, fut qualifié de « tyran » par certains adversaires, une des raisons des convulsions marocaines des décennies 1960 et 1970, celles où, précisément, le drame du Sahara occidental s’est noué.

Ces convulsions reflétaient aussi l’irruption de forces nouvelles avec l’engagement citoyen des classes moyennes et bourgeoises. La lutte indépendantiste en avait été le creuset avec le « mouvement national » des années 1930, qui fonda en 1943 le premier parti politique marocain, l’Istiqlal (« indépendance » en arabe).

Cette action citoyenne a été cruciale, non seulement pour l’indépendance, mais aussi pour l’émergence d’un espace politique et d’une conscience nationale articulée au Maroc. L’Istiqlal se sépara en deux en 1959 (Istiqlal « maintenue » au centre droit, et l’Union nationale des forces populaires – UNFP, parti de gauche qui deviendra en 1975, l’Union socialiste des forces populaires – USFP). Ceci était plutôt sain : avec l’indépendance, une diversité d’options s’offrait. D’autres partis virent le jour.

La monarchie eut donc à se frotter à des forces politiques modernes. Ces dernières disposaient au départ d’unités militaires créées durant la lutte d’indépendance. Le Sultan Mohammed V, lui, était désarmé : au sein d’un Protectorat, la défense relève des puissances coloniales. L’une de ses priorités fut de créer les Forces armées royales, avec l’aide de la France. Il en confia le commandement à son fils aîné, le Prince Hassan.

Lorsque celui-ci devint roi à la mort de son père en 1961, la lutte pour le pouvoir se fit féroce. Ceci explique (sans les excuser) les graves atteintes ensuite perpétrées contre les droits de l’homme, dans un pays plutôt soucieux de tolérance et de conciliation.

En 1961, le nouveau roi choisit de conserver, marocaniser et développer l’État centralisé et développementaliste ébauché par les Français. Mais il eut l’intelligence – alors rare – de laisser s’installer le pluralisme des partis. À la fin de son règne, il restitua de la souplesse à la gouvernance par un compromis avec le mouvement national et ses exigences démocratiques. La crise politique fut surmontée en laissant progressivement un rôle aux élus pour gérer la vie quotidienne des Marocains.

D’où, à la fin du XXe siècle, l’apparition d’un jeu d’alternances à l’occasion des élections législatives : victoire des socialistes en 1998, des islamistes modérés en 2011, renvoi de ces derniers par les urnes en 2021.

De là le nouveau profil de souverain incarné par Mohammed VI, arrivé sur le trône en 1999 : un roi resté clé de voûte du système, ne le cachons pas, mais prenant part le moins possible aux querelles, à la différence de son père, souverain projeté dans la mêlée. Le roi actuel s’attache à promouvoir une « vision » de l’avenir du pays. Ce terme de « vision » (officiellement employé) vise à ajouter à la légitimité traditionnelle de la monarchie une autre qualité : le souci qu’elle montre de l’intérêt du pays à long terme.

Là est le secret de la « surprise » éprouvée par beaucoup devant l’évolution contemporaine du Maroc : le ressenti négatif devant les débuts répressifs d’Hassan II ne valait absolument pas augure pour la suite. Pays différent des autres, et déjà incompris (un peu moins en France et en Espagne).

Les frontières, question non tranchée à l’indépendance

Une Convention relative au tracé de la frontière et mettant fin aux revendications marocaines a été signée le 15 juin 1972. L’Algérie a ratifié cette convention le 17 mai 1973 et l’a publiée à son journal officiel du 15 juin de la même année. Selon l’ONU, « l’échange des instruments de ratification » est intervenu le 14 mai 1989. Le Parlement marocain ne semble pas s’être prononcé, tout au moins à cette date. Selon le Bulletin officiel du Royaume du Maroc du 1er juillet 1992, la Convention a été « rendue publique » le 22 juin de cette année-là.

Selon certains observateurs, l’Algérie aurait initialement cherché à obtenir pour elle-même, au sein du territoire, un corridor d’accès à l’Atlantique, ambition à laquelle elle aurait ensuite renoncé.

L’empire chérifien avait des confins mais point de frontières précisément tracées, une notion d’ailleurs acclimatée en Europe plus tardivement que l’on croit. Bien d’autres empires ou États avaient été dans le même cas. Que l’on songe au flou du Limes des Romains (peuple pourtant maniaque de l’organisation).

La souveraineté du Sultan était traditionnellement fondée sur l’allégeance des tribus, dont certaines étaient nomades et d’autres turbulentes. À l’indépendance, l’absence de frontières tracées allait devenir un casse-tête. Car, entretemps, cette notion s’était mondialement généralisée.

Du fait de sa prédominance au Maghreb, la colonisation française avait eu peu de raisons de pousser à la fixation de frontières entre pays : des deux côtés, le colonisateur était souvent identique. Toutefois, un tracé d’environ 120 km, partant de la Méditerranée et allant vers le sud, avait été arrêté par la France en 1845 pour distinguer l’Algérie française d’un Maroc resté alors indépendant. Ce tracé correspondait grosso modo aux anciennes lignes de séparation entre influences marocaines et turques (régence d’Alger). Il n’a guère été remis en question ensuite. Plus au sud, c’étaient en revanche les « confins algéro-marocains ».

Cette définition floue permit à la France, sous pression de son armée d’Algérie, d’agrandir le territoire contrôlé par cette dernière au détriment du Maroc. L’étendue de cet agrandissement est controversée mais son existence est indéniable. Les archives françaises sont remplies de protestations émanant de responsables politiques français devant les empiètements exigés par les militaires, empiètements contraires à l’obligation de protectorat.

En 1961, l’indépendance algérienne se profilant, Charles de Gaulle proposa à Mohammed V de résoudre les problèmes identifiés pendant que ce pays était encore sous souveraineté française. Le Maroc, solidaire de la lutte algérienne, consulta le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) de Ferhat Abbas. En juillet 1961, un accord fut signé. La partie algérienne s’engagea à ne pas se prévaloir du tracé colonial. Mohammed V ne donna pas suite à l’offre gaullienne. Las ! Après l’indépendance et sa prise du pouvoir (1962), le FLN s’estima non lié par les engagements du GPRA (les divers engagements du GPRA, pas seulement ceux envers le Maroc).

En 1963, une brève « guerre des Sables » s’ensuivit entre les deux pays. Malgré la supériorité marocaine sur le terrain, Hassan II accepta le retour au statu quo dans les arpents de désert disputés. C’est que l’Algérie avait remporté une éclatante victoire politique. Sa diplomatie était parvenue à accréditer la thèse d’une agression contre sa jeune indépendance et, mieux encore, à gendarmer contre le Maroc le reste du monde, en particulier une Afrique subsaharienne inquiète à l’idée de rectification des frontières.

Le venin de la méfiance était instillé. Côté Maroc, sentiment d’injustice. Côté Algérie, sentiment d’insécurité, procédant d’un doute sur l’acceptation de ses frontières. Loin d’être provisoire comme le croient les Marocains, ce doute sera récurrent14. C’est l’un des ressorts du conflit. L’engagement ultérieur d’Alger dans l’affaire du Sahara occidental, territoire qu’officiellement elle ne revendique nullement15, vient en partie de cette inquiétude. Fondée ou non, elle rendait tout moyen de pression sur le Maroc désirable pour Alger.

Le patchwork des possessions espagnoles

Traité de Tordesillas, à la suite de la bulle papale Inter cætera.

Historien français né à Constantine, spécialiste du Maghreb et de la guerre d’Algérie.

« 66e anniversaire de la Révolution nationale : message du président de la République », Ambassade d’Algérie en France, 31 octobre 2020 [en ligne]. Voir, par exemple, la déclaration prononcée par le président Tebboune lors du 66e anniversaire de l’indépendance. Il évoque une « Algérie où la moindre parcelle s’est abreuvée du sang » des martyrs ».

Du côté des possessions espagnoles, la situation historique était pleine de paradoxes. Après la découverte de l’Amérique, l’Espagne n’a guère nourri d’ambitions coloniales en Afrique. Elle était absorbée par le Nouveau Monde. Un partage était intervenu avec le Portugal : à Madrid, l’ouest de l’Amérique, du cône sud au Mexique ; au Portugal, l’est, c’est-à-dire le Brésil et… l’Afrique16.

Toutefois, ce n’était là qu’une satisfaction partielle pour le Maroc car du fait de la proximité (14 km au détroit de Gibraltar), les quelques incursions espagnoles en Afrique se concentrèrent sur lui. Mais, deuxième paradoxe, sans beaucoup de plans. Pas moins de quatre situations différentes :

– les minuscules enclaves espagnoles de la côte méditerranéenne (Ceuta, Melilla et quelques îlots). Apparues dès le XVe siècle, elles subsistent encore, en plein XXIe siècle, au nom du souhait des habitants de rester espagnols ;

– une part minoritaire du « protectorat ». En 1912, la France a concédé à l’Espagne la gestion d’une partie du protectorat imposé au Maroc par le traité de Fès : Tétouan, une partie de la péninsule de Tanger, de la côte méditerranéenne et du Rif. D’où le terme de « protectorat franco‑espagnol »). En 1956, cette partie espagnole est revenue à la souveraineté marocaine dans la foulée du retrait français ;

– des possessions espagnoles vers le sud, en partie incluses dans le protectorat, en partie non incluses mais enclavées en son sein et dont l’Espagne ne consentira à se dessaisir qu’après 1956 : Bande de Tarfaya (1958), Ville d’Ifni (1969) ;

– encore plus au sud, le vaste « Sahara espagnol », conservé par Francisco Franco jusqu’en 1975.

Au sud du Sahara espagnol, se situe la Mauritanie, État créé par la France et marqué, aujourd’hui encore, par une forte empreinte culturelle marocaine. À l’ouest de cette dernière, le Mali comporte quelques régions ayant été, à certaines périodes (reculées), incluses dans l’empire chérifien.

Pour achever le tableau postcolonial, il faut signaler que l’immense Sahara central a été, pour l’essentiel, exploré par les Français. L’Algérie étant alors perçue par Paris comme destinée à rester éternellement française, c’est à ce pays qu’il a été rattaché (plutôt qu’aux colonies françaises d’Afrique de l’Ouest, par exemple). De là, l’énorme accroissement du territoire algérien, devenu sous la colonisation le plus étendu d’Afrique. Malgré le poids de son histoire, le Maroc se retrouvait avec un voisin cinq fois plus étendu que lui. Son sentiment d’injustice territoriale ne pouvait qu’être avivé, voire doublé d’une inquiétude en termes d’équilibre géopolitique.

On pourrait en déduire à l’inverse que l’Algérie était « saturée », expression employée naguère, à propos de l’Autriche, par le Chancelier Metternich (1821-1848). Mais, en 1962, elle s’est mise à voir sa situation différemment. Vers la fin de la guerre, jugeant que le FLN faisait traîner les pourparlers de paix, Charles de Gaulle avait menacé de conserver le Sahara central pour faire pression. Du coup, les dirigeants algériens ont fait du territoire un symbole, la composante d’une indépendance « chèrement payée », selon l’expression de Benjamin Stora17.

Pour saisir les orientations et la vision des dirigeants algériens, il faut décrypter le langage utilisé pour sacraliser le territoire : il invoque le sang des martyrs de la lutte d’indépendance18. Autrement dit, l’ampleur des sacrifices consentis interdit, à leurs yeux, de remettre en cause le territoire, vu comme leur fruit. Rappelons, sans vouloir être insistants, un élément qui peut nous faire saisir le point de vue algérien : si la France a étendu comme elle l’a fait le territoire de l’Algérie française, c’est qu’elle le considérait comme français « pour toujours ». Or c’est justement ce postulat quil ’a amenée à refuser si longtemps l’indépendance, privant les Algériens de droits citoyens et conduisant au bain de sang. En suivant ce fil, on discerne un lien entre l’étendue des sacrifices et celle du territoire : cette croyance initiale en une Algérie « française pour toujours ».

Replaçons-nous en 1956, année d’abolition du protectorat. À cette date, le Maroc ne dispose que d’un territoire amoindri. Ni l’Espagne, ni la France, ni le GPRA algérien de 1961 n’en sont sérieusement disconvenus. Ils ne souscrivent pas à tous les « droits » invoqués par le Maroc mais rares sont ceux qui ne lui en reconnaissent aucun.

L’indépendance par étapes

Nizar Baraka, secrétaire général de l’Istiqlal et ministre de l’Équipement et de l’Eau, m’a fait connaître ce concept. Larabi Jaïdi, Senior Fellow au PCNS, insiste sur l’importance de la problématique des frontières aux yeux des historiens marocains.

Il aurait fallu tout mettre à plat. La communauté internationale aurait pu reconnaître le problème des frontières marocaines et chercher une solution équitable. Comme l’écrit l’historien marocain Abdallah Laroui, une procédure logique eût été une conférence internationale afin de les fixer dans le cadre d’une vision géopolitique équilibrée. Mais cette méthode, pratiquée naguère, n’était plus dans l’esprit du temps.

Sur le continent africain, elle aurait fleuré les conférences coloniales d’antan, Congrès de Berlin ou autres. Pour corser le tout, la ville de Tanger était sous statut international, avec des puissances pouvant y trouver l’occasion de prolonger leurs titres. Le Maroc ne le souhaitait pas. Pas de mise à plat, donc. Voilà Rabat obligé d’improviser. Ce serait l’indépendance par étapes19. La route allait se révéler semée d’embûches.

Le Sultan pris la précaution d’énoncer les droits qu’il estimait les siens. Allal El-Fassi, leader de l’Istiqlal, publia en mars 1956 une Carte du Grand Maroc qui fit sensation. Elle englobait non seulement le Sahara espagnol mais aussi, pour faire bonne mesure, la totalité de la Mauritanie, une bonne part de d’Algérie et une partie du Mali.

Destinée à éviter le fait accompli d’un Maroc rabougri, la carte ne pouvait qu’inquiéter les pays concernés. D’où un premier écueil. Cette inquiétude viendra avant tout polluer les rapports avec l’Algérie. Mais ceux avec la Mauritanie, officiellement revendiquée par le Maroc jusqu’en 1969, n’en sortiront pas indemnes. Rabat saura établir avec elle des rapports amicaux mais sans dissiper totalement l’inquiétude de Nouakchott, l’Algérie y étant parfois vue comme un élément d’équilibre.

Le terme d’expansionnisme marocain fit florès. La carte voyait large. Même au sein de l’Istiqlal, beaucoup estiment a posteriori qu’elle a été trop extensive. Pour être juste, il y avait un dilemme : si elle l’avait été insuffisamment, cela aurait signé la renonciation aux territoires non englobés. Bref, pas de bonne solution, un choix entre des écueils. Le Maroc resta serein, convaincu de son bon droit. Or le droit, en ces temps-là, était mouvant.

Chapitre II. Les « trois âges » du droit international

Pour éviter de nombreuses répétitions, ce rapport emploie l’expression « droit international » pour désigner le droit international public. Le droit international privé obéit, quant à lui, à une logique différente. De même, il nous arrive de dire Sahara pour désigner le Sahara occidental lorsque le contexte est clair.

Raymond Aron avait laissé paraître un certain scepticisme à propos du droit international. La nuance que nous exprimons en sens inverse est inspirée d’une conversation avec Gilles Andréani, ancien chef du Centre d’analyse et de prévision du Quai d’Orsay et lui-même grand connaisseur de la pensée d’Aron.

Le droit international public20 n’est pas un droit comme les autres : il dépend de l’accord des États, ces sujets que, précisément, il est censé contraindre. De là sa faiblesse et son application inégale.

Elle conduit certains auteurs à douter de sa réalité. Ceci est excessif : il existe bel et bien des obligations internationales, avec un effet stabilisateur et une réciprocité incitant les acteurs à s’y conformer21. Simplement, il faut rester lucide sur la nature de ces obligations et revenir inlassablement à l’essentiel : l’intention à la base de chaque disposition. Ce sera notre fil d’Ariane.

Pour aider à cerner l’évolution du droit international à travers les siècles, nous en proposons une lecture stylisée. Elle schématise volontairement sa teneur en se focalisant sur le trait principal de chaque époque.

Le sacre de la souveraineté (1648-1945)

Les traités de Westphalie, conclus en 1648, mirent fin à la guerre de Trente Ans et consacrèrent l’affirmation de la souveraineté étatique. Ils constituent ainsi une étape fondatrice dans l’évolution du droit international public et du principe de non-ingérence.

Comme l’écrit Pierre Manent, philosophe et président de l’association des amis de Raymond Aron, la notion de « forme politique » est un apport essentiel de la science politique. Elle permet un classement des différents types d’organisation politique (Cours familier de philosophie politique, Collection Tel, Éditions Gallimard, Paris, 2001).

Le principe uti possidetis juris impose aux nouveaux États de conserver les frontières héritées de la puissance coloniale au moment de leur indépendance, afin d’éviter les contestations territoriales. Traduction en français : «Vous posséderez ce que vous possédiez déjà».

À partir des traités de Westphalie (1648)22, le droit international a pris forme, avec comme priorité : conforter la souveraineté des États. Ces derniers sont devenus progressivement la forme politique principale, au détriment des cités, des tribus et des empires23. La souveraineté étatique moderne a besoin de périmètres précis. Ceci a favorisé la notion de frontières.

Dans la plupart des pays, la séquence était, d’abord l’affirmation d’une souveraineté de facto au moyen de la puissance politique et militaire, et, ensuite seulement, une éventuelle consécration par traité. Autrement dit, la majorité des frontières, de la plupart des pays du monde a été le fruit de rapports de force, avec une importante composante militaire.

Ce point mérite d’être rappelé à ceux qui, supposant que le Maroc n’avait pas de droits au Sahara espagnol, en déduisent qu’il aurait donc scandaleusement abusé de la force.

Partons, un instant de raison, de leur présupposé (que nous ne partageons pas) sur l’absence de droits. Dans cette hypothèse, ce qu’aurait alors fait le Maroc est ce qu’ont fait beaucoup de pays dans le monde, c’est-à-dire se tailler un territoire au moyen de rapports de forces. La critique au regard du droit actuel se plaide mais, de là à l’exprimer en termes grandiloquents, il existe un pas.

De plus, le Maroc a opéré dans un territoire quasiment vide d’hommes. Le présenter comme ayant, en quelque sorte, tué père et mère est un discours pouvant être tenu hors sol, dans telle ou telle enceinte échauffée par l’idéologie. Auprès de la France et de l’Espagne, pays familiers du Maroc, ce type d’outrance passe mal.

Pour en revenir au droit international, dès ce premier âge de son histoire, il commence à privilégier le titre du dernier possédant (Uti possidetis juris 24). De ce fait, les droits dits « historiques », c’est-à-dire fondés sur l’invocation d’une souveraineté passée, sont relativisés. Ils ne sont pas pour autant complètement écartés : parfois, les États momentanément obligés de céder à la force revendiquaient de tels droits (« c’était à nous avant »). Ils se réservaient la possibilité de revenir à la charge, au besoin par la force. Politiquement, les droits historiques restaient souvent acceptés.

La priorité à la stabilité et interdiction des annexions (1945 à nos jours)

Après les catastrophes des deux guerres mondiales, l’impératif de stabilisation des frontières a primé. C’était le mot d’ordre (naturel) des vainqueurs. Cela deviendra la loi internationale, d’autant plus que les deux camps rivaux de la guerre froide, l’Alliance atlantique et le bloc soviétique, partageaient ce but.

D’où, en 1945, la Charte de l’ONU, qui établit des dispositions de maintien et de rétablissement de la paix. Le recours à la force a été interdit, sauf légitime défense, de même que les annexions. De fait, ces dernières se sont raréfiées (sans complètement disparaître). La conséquence était, cette fois, de tourner vraiment le dos à la notion de droits historiques, vus comme une source d’activation des conflits. La priorité irait à la reconnaissance des situations acquises et stables dans le présent.

C’était épineux pour le Maroc. Toutefois, il pouvait plaider l’exception : ses frontières n’avaient pas été stabilisées (ce qui était reconnu). Par conséquent, ses droits historiques conservaient du sens. De plus la colonisation en avait entravé l’exercice. Il pouvait escompter le secours d’un troisième droit en train de naître, celui de la décolonisation. Hélas, son contenu cadrera peu avec les spécificités marocaines.

L’autodétermination comme levier de décolonisation

Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies adoptée le 14 décembre 1960, Nations unies [en ligne].

Annuaire français de Droit international, cité en bibliographie.

Accessoirement, elle permettait de traiter les cas où ce consentement était vérifié (exemple : les DOM français).

Nations unies, Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations unies, intitulée Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies ; 24 octobre 1970 [en ligne].

Ces termes sont les suivants : « mettre fin rapidement au colonialisme en tenant dûment compte de la volonté librement exprimée des peuples intéressés. ».

Policy Paper, L’intangibilité des frontières africaines à l’épreuve des réalités contemporaines, PCNS, 2018, op. cit.

Un autre souci était d’éviter tout démembrement initié par le colonisateur.

Des doutes existent sur la validité de l’intangibilité comme concept juridique. En Afrique, beaucoup de frontières étaient imprécises. Peut-on figer ce que l’on ignore ? Et interdire aux générations suivantes d’y toucher ?

C’est ainsi que la sécession de l’Érythrée par rapport à l’Éthiopie (1993), puis celle du Soudan du Sud par rapport au Soudan (2011) ont été acceptées.

Même en Algérie, la Régence d’Alger a été unifiée par les Turcs plusieurs siècles avant la colonisation.

Loulichki, op. cit.

Après l’entrée de pays en développement à l’ONU dans les années 1950, l’appel à l’indépendance des colonies est devenu irrésistible. Un droit propre à la décolonisation a pris forme.

Ce droit devait compter avec le principe du dernier possédant (Uti possidetis juris). Ce principe pouvait servir à perpétuer la domination coloniale. Mais revenir sur ce principe « facteur de paix » était impossible. Pas question de réformer en ce sens le droit international « général ». C’est pourquoi le droit de la décolonisation allait créer un cadre ad hoc.

Dilemmes de la décolonisation et autodétermination

Quel contenu pour ce cadre spécial ? On aurait pu imaginer une mise en avant des droits historiques, avec le cas des États préexistants à la colonisation : Inde, Égypte, Éthiopie, Tunisie, Maroc, etc. Mais, en 1960, ces pays étaient déjà indépendants. Les esprits étaient tournés vers les pays restant à décoloniser.

Dans leur cas, reconnaître des droits passés semblait peu pertinent. Quid de la forme étatique généralement absente avant la colonisation, comme souvent en Afrique subsaharienne ? De nouveaux coups furent donc portés à la notion de droits historiques, au profit d’une idée progressiste : l’autodétermination.

En soi, cette notion n’était pas nouvelle. Elle est apparue dans la philosophie politique dès le XVIIIe siècle, avec Emmanuel Kant. Sa signification originelle : le droit de tout sujet, individuel ou collectif, à se déterminer de manière autonome et libre. Elle a commencé à poindre sur le plan international au XIXe siècle avec l’apparition, heureuse, de la notion de « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».

Toutefois, il s’agissait d’un principe très général. Il allait être concilié avec d’autres notions, notamment l’intégrité territoriale, indispensable à la stabilité des États. Autrement dit, le droit international général n’a pas consacré le droit de toute population à se séparer d’un État. Un débat préalable est requis : quelle est la densité de sa revendication nationale et quel est le niveau pertinent pour l’exercice de la souveraineté ? Sans cette maîtrise, le principe aurait été déstabilisateur, contraire à la finalité du droit international.

Tout l’enjeu est là : concilier droit à l’autodétermination des populations et besoin d’intégrité territoriale des États. Ce dernier s’inscrit dans une nécessité géopolitique : disposer d’États viables, capables de s’épanouir au plan international, idéalement avec un équilibre entre eux.

Il serait hypocrite de gommer cette nécessité au nom de la démocratie : l’intérêt des populations n’est pas de favoriser systématiquement les petites unités par rapport aux grandes. Il existe des avantages substantiels à appartenir à un État d’une certaine taille : sa viabilité, les opportunités offertes par un espace plus vaste, le poids à l’extérieur, etc. Pour justifier la sécession, les vœux ne suffisent pas, il faut un débat contradictoire.

Offrir matière à débat n’affaiblit pas un principe, loin de là. Dès le XIXe siècle, des nations dotées d’une identité manifeste se sont affranchies des empires multinationaux (Grèce face à la Turquie, Italie face à l’Autriche). Avec l’entrée en scène des opinions publiques et des intellectuels (comme Lord Byron), droit des peuples et principe des nationalités ont pu peser de façon irrésistible. Seulement, cette revendication était très étayée. À partir de 1960, une évolution s’est manifestée : à l’égard du colonisateur, une telle exigence n’apparaissait plus indispensable.

L’autodétermination, entre principe et automatismes

Le 14 décembre 1960, l’Assemblée générale de l’ONU adoptait une résolution qui devait servir de socle au droit de la décolonisation : la fameuse « 1514 » sur l’ « indépendance des peuples colonisés »25.

En principe, l’AG n’a pas le pouvoir d’édicter des normes obligatoires. Certains juristes estiment qu’elle avait outrepassé sa compétence. La portée juridique de la « 1514 » pourrait donc être contestée. Toutefois, nous ne préconisons pas cette lecture. L’autodétermination représente un progrès et la décolonisation a été reconnue comme une compétence de l’AG. Pour ces raisons, la communauté internationale a validé la résolution, progressivement mais clairement. Telle est la démonstration apportée par Michel Virally26. En revanche, ce processus signifie qu’elle doit être perçue comme un principe (essentiel) et non comme une règle à suivre aveuglément : son champ d’application et ses modalités peuvent légitimement être débattus.

En simplifiant à l’extrême, la résolution allait accoucher d’un mécanisme en deux temps : tout d’abord, les territoires coloniaux sont identifiés en tant que tels et inscrits sur la liste des territoires non autonomes prévue par la Charte ; ensuite, ces territoires sortent de la liste lorsque l’AG, sur proposition du comité de la décolonisation, constate qu’ils ont exercé leur droit à l’autodétermination.

La consécration du principe permettait de traiter deux problèmes.

Le premier était le risque de voir le « droit du dernier possédant » invoqué par le colonisateur. L’autodétermination déminait cet obstacle. Autre souci : les colonisateurs se prévalaient d’un consentement des populations, affirmation invérifiable. L’autodétermination réglait élégamment ce problème en prenant les puissances coloniales au mot27.

Le lendemain même du vote de la résolution 1514, l’AG adoptait une autre résolution, la 1541, en date du 15 décembre. Elle précise que la décolonisation d’un territoire pouvait revêtir différentes formes, pas seulement l’indépendance. L’intégration à un État indépendant en fait partie. Ceci autorise à voir dans la réunion du Sahara occidental au Maroc une décolonisation et offre un espace aux droits historiques. De plus, l’AG a ultérieurement éprouvé le besoin de revenir sur les thèmes évoqués en 1960. La résolution 2625 du 24 octobre 197028 a mis l’accent sur l’intégrité territoriale. Elle a souligné la valeur de l’autodétermination mais l’a défendue en termes nuancés, éloignés de tout automatisme29.

Néanmoins, la procédure spéciale a vécu sa propre vie. Le comité de la décolonisation a fait de l’autodétermination une règle, dont la vérification dépendait de lui-même. Il est à noter qu’une question aurait dû être posée, qui ne l’a guère été : le droit à l’autodétermination prévu contre le colonisateur pour les motifs que l’on a vus pourrait-il être invoqué exactement de la même façon à l’encontre d’un pays « victime » de la colonisation ? Était-ce vraiment là l’intention initiale des auteurs de la norme ? Question cruciale.

L’intangibilité des frontières, tabou utile et règle discutable

Un « ovni » juridique a atterri, en 1963, sur le continent africain : la notion d’intangibilité des frontières héritées de la colonisation. L’intangibilité signifie interdiction de toucher, donc de modifier, même par la négociation et l’accord. Autrement dit, elle va jusqu’à interdire de discuter d’éventuelles rectifications. Alors que négocier est l’essence même du droit international, la possibilité en est exclue.

Cette étrange notion n’a été introduite que sur le continent africain. Comme l’a montré Mohammed Loulichki, la stabilité n’exige pas un tel corset. Elle requiert seulement l’inviolabilité, interdiction de modifier les frontières par la force, une notion de droit international éprouvée30.

Lorsque l’Amérique latine a accompli sa décolonisation début XIXe siècle, souligne Loulichki, c’est l’inviolabilité des frontières qu’elle a proclamée. En 1945, la même notion a été consacrée par la Charte de l’ONU31. Pourquoi, l’OUA a-t-elle opté pour une notion drastique, fermant la porte à toute négociation ?

Un impératif se présentait : consolider les jeunes États d’Afrique subsaharienne. Les leaders de l’indépendance avaient choisi comme socles les États coloniaux. Ces derniers étaient parfois des créations artificielles, surplombant des réalités tribales encore très prégnantes. Une déstabilisation des jeunes États aurait aggravé les difficultés déjà grandes de l’Afrique.

Figer les frontières était un moyen de sertir les États dans un périmètre intouchable. L’intangibilité a été introduite en 1964, par amendement à la Charte de l’OUA. Elle n’est pas indispensable à la protection juridique des États contre les atteintes extérieures. L’inviolabilité suffit. L’intangibilité permet de combattre les pulsions centrifuges32. Au nom de cette nécessité politique, elle a sévèrement encadré l’expression des populations. C’est pour cette raison que nous employons le mot « tabou », plutôt que « principe », terme supposant une justification intrinsèque : l’intangibilité n’est pas une notion juste. C’est un interdit jugé nécessaire33.

Son adoption avait suscité d’âpres débats. Un groupe de pays milita en sa faveur, le groupe de Monrovia. Un autre milita en sens inverse : le groupe de Casablanca. Ce dernier comprenait au départ le Maroc, le lecteur s’en doute, et la Tunisie, il peut le deviner car elle avait subi aussi quelques grignotages. Mais il incluait un autre pays : c’était l’Algérie. Néanmoins, l’intangibilité s’est rapidement imposée après la création de l’OUA. Sur la durée, elle remplira son office : une solidarité constante s’est exercée en faveur des États subsahariens menacés de scission ou d’annexion. Ensuite, le tabou finira par être relâché34.

En l’absence de justification par la « justice », l’intangibilité ne peut être acceptée que si elle répond à une nécessité impérieuse. Cette nécessité n’existe absolument pas en Afrique du Nord. L’existence de grandes entités y était bien établie (Égypte : plusieurs millénaires, Maroc et Tunisie : de l’ordre du millénaire, Algérie : plusieurs siècles grâce à la régence d’Alger)35. Ce n’est pas un hasard si le Maroc, la Tunisie et l’Algérie se sont initialement retrouvés ensemble parmi les pays défavorables à l’intangibilité.

Le Maroc aspirait évidemment à des regroupements par rapport aux frontières du protectorat. À ses yeux, l’intangibilité revenait à « acquiescer aux conséquences des injustices coloniales »36. Il a exprimé une réserve lorsque cette notion a été ajoutée à la Charte de l’OUA. Cette dernière n’ayant pas de pouvoir normatif sur ses membres, elle ne peut être juridiquement opposée à Rabat. Si l’on admet ce point, un pan des critiques juridiques contre le Maroc s’effondre. C’est le pan le moins sérieux, convenons-en. Néanmoins, son inanité (dans le cas précis du Sahara occidental) ne l’a pas empêché de peser (sur ce même dossier). Beaucoup ont longtemps cru à un manquement marocain sur ce chapitre. Leur jugement sur les autres points de droit a été affecté.

L’intangibilité a eu un énorme impact politique en Afrique : nombre d’États subsahariens la ressentaient comme vitale. L’Algérie, bénéficiaire d’acquisitions territoriales sous la colonisation, s’est ralliée à cette notion et l’a brandie auprès des Subsahariens. Ceci ne fut pas étranger à son triomphe politique dans la « guerre des Sables ». Dans le conflit du Sahara occidental, l’intangibilité a été invoquée pour charger la barque des manquements reprochés au Maroc. Elle a contribué à l’admission de la RASD au sein de l’OUA, organisation pourtant censée n’admettre que des États. Ailleurs (ONU, CIJ, autres continents), la notion d’intangibilité n’a guère été reprise.

Philosophiquement, intangibilité et autodétermination sont antinomiques. La première cantonne la seconde : elle interdit aux populations séparées en deux ou coupées de leurs racines, de réclamer. Ceci invite à la sobriété dans les postures. Brandir l’autodétermination de manière aveugle est discutable, le faire tout en glorifiant l’intangibilité l’est encore plus.

Au pied de la lettre, l’intangibilité limite l’autodétermination à une seule possibilité : réclamer le départ du colonisateur dans le cadre territorial fixé par ce dernier. C’est pourquoi le référendum a semblé adéquat, malgré ses limites. On a fini par oublier une autre voie : les élections pluralistes et la délibération d’instances électives. Elles sont plus fécondes pour la démocratie, prouvées par l’Inde et l’Afrique du Sud.

Les élections supposent le pluralisme, la mise en place d’institutions, la protection des libertés, une culture civique, bref, jeter les bases de la démocratie. Le référendum dispense de cela. Il est adapté à une problématique simple telle que la cessation de la dépendance coloniale. Il est source de mécomptes pour trancher des questions complexes qu’il oblige l’électeur à trancher sans maîtriser toutes les cartes. Comme l’écrivait l’historien britannique Lord Acton, le référendum « sépare la décision de la délibération ». Il est moins fidèle qu’on ne croit à la promesse démocratique.

Sur le plan géopolitique, la coexistence des notions d’autodétermination et d’intangibilité est riche d’enseignements. D’un côté, le droit à l’autodétermination est proclamé. De l’autre, l’intangibilité introduit un garde-fou. Ce n’est pas un hasard. Cela confirme que l’autodétermination est rarement un droit absolu, même dans le cas des décolonisations subsahariennes. Elle doit s’inscrire dans un raisonnement équilibré.

Le fait qu’elle soit invoquée à l’encontre du Maroc sans bémols ni nuances, constitue une sorte d’exception. Tout se passe comme si, du fait de son caractère atypique, le dossier du Sahara occidental se trouvait dans un angle mort du droit international.

Chapitre III. Évaluer la marche verte

L’affirmation de souveraineté au Sahara est souvent présentée comme ayant débuté avec la « Marche verte ». C’est un raccourci. D’abord elle s’inscrit dans la problématique générale des frontières du Maroc (enclaves espagnoles, contentieux frontalier avec l’Algérie, etc.). Ensuite, elle a ses propres antécédents.

La « préhistoire » de la Marche verte

Fait relaté par la Revue des Deux-Monde en 1960 et corroboré par Gilbert Meynier dans l’ouvrage Histoire intérieure du FLN (ce dernier a, en effet, dû affronter des mesures de rétorsions de Madrid). Le contexte (solidarité marocaine envers l’Algérie et liens étroits entre armées de libération) rendait la participation du FLN assez naturelle.

Abdallah Laroui cite à ce propos la République de Chine et le Vietnam du Nord.

Je dois remercier Fathallah Oulalou, économiste et ancien ministre USFP des Finances, pour le partage inestimable de son expérience. Il avait été, entre autres, le professeur d’El Ouali à la faculté de Rabat.

Driss Benhima m’a, entre autres, initié à cette littérature.

Op. cit. L’auteure est Sophie Caratini. L’ouvrage m’a été signalé par Mohamed Brick.

Problématique étudiée dans l’ouvrage de Pascal Ory déjà cité : Qu’est-ce qu’une nation ?

Georges Pompidou les rétablira après son élection en 1969.

Le Sahara occidental se situe dans une vaste région d’imprégnation marocaine qui va du nord du Maroc à la Mauritanie (incluse). Cette imprégnation s’observe à travers les objets de la vie quotidienne, les pratiques de déplacement et la prière accomplie en tout lieu, au nom du Sultan, seul souverain musulman d’une région où le Califat ottoman n’a pas pénétré.

Le Sultan recueillait auprès des tribus des serments d’allégeance. Selon l’historien marocain Abdallah Laroui, c’est à cela qu’il mesurait sa souveraineté, tout en sachant qu’elle était inégalement effective. L’affaiblissement du Maroc au XIXe et l’interposition de l’Espagne, au XXe siècle, dans la relation avec les tribus sahraouies sont des facteurs ayant distendu les liens.

À l’indépendance, Mohammed V a réaffirmé « ses droits ». En même temps, il se refusait à faire la guerre à l’Espagne (comme à la France). Sur le moment, l’Istiqlal n’avait pas la même ligne. Or ce parti disposait d’une armée, l’armée de libération. En 1957 et 1958, celle-ci est parvenue à bousculer les Espagnols et à prendre le contrôle d’une grande partie du Sahara occidental. Détail piquant : des unités du FLN algérien ont pris part à ces opérations militaires visant la réunion au Maroc37.

Emportée par son élan (et peut-être grisée par son succès), l’armée de libération a commis l’erreur de s’attaquer à la Mauritanie, alors colonie française. Paris disposait de sa puissante armée d’Algérie et décida de réagir. Ce fut l’opération Écouvillon, alliance ponctuelle et couronnée de succès avec Madrid. L’armée régulière marocaine, quant à elle, resta neutre, sur ordre du Sultan.

La tentative a au moins permis d’obtenir, plus au nord, la restitution de la bande de Tarfaya, l’Espagne se montrant sensible à l’élégance de Mohammed V. Après son décès, en février 1961, le dossier sera dominé par la prudence du jeune roi Hassan II, aux prises avec des dissensions, à l’intérieur, et des incertitudes juridiques, à l’extérieur. Comparé au mouvement national, formé de militants enclins à prendre des risques, il était plus circonspect : son trône et sa dynastie étaient en jeu.

Entretemps, la « guerre des Sables » (1963) a écarté l’espoir de rectifications avec l’Algérie. Parallèlement, revendiquer la Mauritanie s’est avéré irréaliste sous plusieurs facteurs : écran formé par le Sahara espagnol entre ce pays et le Maroc, opiniâtreté du premier président mauritanien, Ould Dada, attaché à un État indépendant, soutien de la France à ce projet. Ce n’est qu’en 1969 que le Maroc renoncera officiellement à la revendiquer. Toutefois, il n’attendit pas cette date pour comprendre qu’il ne lui resterait guère que le Sahara occidental pour corriger les injustices territoriales dont il s’estimait victime.

En 1963, Hassan II décida de saisir l’ONU sur la base de la résolution 1514 pour réclamer l’inscription du Sahara occidental (et de l’enclave espagnole d’Ifni) sur la liste des fameux TNA, où il figure encore aujourd’hui. Cette saisine donnait la main à l’ONU, ce que d’autres pays confrontés à des contentieux territoriaux se sont gardés de faire38. Certains Marocains se demandent aujourd’hui si cette décision fut judicieuse. Malgré tout, cela permit une seconde récupération de territoire : la ville d’Ifni en 1969. Telles sont les servitudes de « l’indépendance par étapes » : elle exige des compromis que l’on peut vous opposer après. L’intransigeance n’a pas cet inconvénient.

Au Sahara, le Général Franco fit de la résistance. Son occupation était pour l’Espagne un moyen de sécuriser les îles Canaries, qu’elle possédait juste en face. Plus grave (pour le Maroc), Madrid caressait, pour le territoire, l’espoir d’une indépendance séparée du Maroc, au profit d’un État qu’elle conserverait sous son influence. Avec l’Algérie, les relations traversaient des hauts et des bas : des déclarations algériennes favorables à la cause marocaine au Sahara occidental, mais aussi des pressions de ce pays sur l’Espagne pour qu’elle organise un référendum avant son départ (ce à quoi Franco semble s’être engagé).

Toute cela favorisa une effervescence locale. Au début des années 1970, un Sahraoui effectuant ses études à Rabat, un certain El Ouali demanda aux partis nationalistes marocains des armes pour « libérer » le Sahara occidental (le réunir au Maroc). Il fut éconduit par ses interlocuteurs pour qui, désormais, cela relevait de l’État. Le Maroc venait de connaître un premier et sanglant coup d’État (Skhirat, 1970). El Ouali ne put accéder à des contacts officiels. Il organisa en 1972 une manifestation à Tan-Tan, ville marocaine proche de la ligne de démarcation espagnole. Elle fut réprimée par le général Oufkir, encore ministre de l’Intérieur, et c’est alors que l’histoire bifurqua39.

Les Sahraouis

Le leader qui se voyait comme un Marocain mais que Rabat venait de s’aliéner appartenait à l’un des groupes de tribus les plus guerriers de tout le Sahara, les Reguibets. De nombreux écrivains français ont évoqué ces valeureux nomades40. Parmi eux, Le Clézio marié à une Sahraouie et prix Nobel de littérature.

Ce groupe nomadise dans une vaste zone incluant l’est du Sahara occidental, le sud du Maroc dans ses frontières de 1956, l’Algérie, la Mauritanie et le Mali, souvent à distance relative de la mer. Il s’agit de tribus chamelières (mieux équipées pour le combat que les tribus dont les troupeaux comprennent une majorité de chèvres et moutons). Elles accomplissent des déplacements et razzias permettant de se rapprocher du littoral quand les pluies font surgir d’éphémères pâturages pour les bêtes. On prête à ce groupe de tribus une positions fréquente de domination sur les autres groupes tribaux de la région. Il allait être le fer de lance du Polisario.

Au nord-ouest du Sahara occidental, plus près de la mer, se trouve un autre groupe de tribus, les Teknas, de tempérament souvent présenté comme plus paisible, vivant et nomadisant à cheval sur l’ancienne ligne de démarcation Sahara espagnol-Maroc. Plus au sud, mais également près de la mer, un troisième groupe : les Ouled Delim.

Le conflit a précipité ces trois groupes de tribus dans un drame : la sédentarisation brutale d’êtres humains vivant dans la mobilité. Celle-ci est un univers d’existence : on vit au rythme des éléments, on suit les bêtes autant qu’on les précède. C’est un imaginaire : les ancêtres, la culture orale, le prochain départ. Le groupe est tout, avec ses chants, ses chefs. La propriété privée n’existe pas.

Tout cela a été interrompu avec la guérilla opposant le Polisario aux Forces armées royales. Le premier a conduit une partie des populations vers des camps, ceux de Tindouf en Algérie. Les autorités marocaines ont regroupé une autre partie dans les villes sous leur contrôle.

Cette sédentarisation brutale est un drame incontestable. Il en est rarement question. Ce drame humain bien réel est occulté, dans l’esprit d’une partie de l’opinion internationale, par le drame que serait l’absence d’État indépendant, drame plus abstrait. Cet État aurait uni les différents groupes de tribus qui se croisaient dans ce vaste espace. Mais ces groupes se sont-ils vraiment agrégés, fondus dans une nation ?

Une anthropologue française sympathisante du Polisario a relaté les débuts de cette organisation dans un livre poétiquement intitulé « La République des Sables »41. À le lire, on découvre l’appel d’air exercé par la résolution de l’ONU sur l’autodétermination. Une assemblée de tribus a été convoquée. Selon son récit, les participants se sont vu exposer les perspectives qui s’ouvriraient à eux s’ils renonçaient à être des tribus pour se proclamer peuple : un État, un siège à l’ONU, des richesses. Ils furent invités à oublier du jour au lendemain leurs origines (appartenances tribales en particulier) afin de se qualifier pour l’autodétermination.

À chacun de méditer sur l’épisode. On peut y voir, soit un saut dans la modernité politique légitimant un État, soit un acte artificiel, masquant la réalité tribale. Les historiens ayant travaillé sur les nations dans le monde ont généralement décrit leur façonnement comme un processus et non une rupture soudaine42.

Le rendez-vous des histoires

Peu après sa création, le Front Polisario obtint des soutiens extérieurs, d’abord la lointaine et turbulente Libye de Mouammar Kadhafi, ensuite l’Algérie. C’est là que les deux histoires, celle des rapports entre grands du Maghreb et celle du conflit, ont rendez-vous. L’Algérie, on l’a compris, n’a pas créé le conflit de toutes pièces, ce serait une méprise de le croire. Mais son soutien au Polisario a été massif, au point de devenir déterminant.

Le Polisario en est devenu dépendant, notamment financièrement. Elle a acquis un fort ascendant sur lui.

Ceci autorise à lire ensuite le conflit comme une affaire maroco-algérienne, tributaire des rapports entre les deux pays. Alger récuse parfois cette lecture mais insiste sur son rôle de « tierce partie intéressée au conflit » et fait de son « règlement » un préalable au rapprochement entre les deux pays.

À ce conflit entre pays voisins, il faut ajouter l’effet initial de querelles internes au Maroc. Quelques éléments de la gauche marocaine se sont installés à Alger après l’avènement d’Hassan II. Lors de la « guerre des Sables », certains d’entre eux n’ont pas hésité à prendre le parti de l’Algérie, auréolée d’une image révolutionnaire. L’affaire Ben Barka, opposant marocain, enlevé à Paris, puis mort sous la torture par les œuvres d’Oufkir et ses séides en octobre 1965 a attisé les haines. Il semble que des éléments de la « gauche » marocaine aient présenté le Polisario aux Libyens, puis aux Algériens, pour affaiblir Hassan II.

Ceci nous signale une clé majeure : le rôle des dissensions maroco‑marocaines dans le déclenchement du conflit. C’est une clé méconnue : aucun pays n’aime évoquer ses tensions internes. Toutefois, en glissant sur cet aspect, le narratif marocain se prive d’un éclairage plutôt favorable à ses thèses. Il donne au conflit une cause nationale, à base idéologique. Cela ne va pas dans le sens d’une affaire « internationale », opposant « Marocains » et « Sahraouis », mais plutôt d’un conflit interne instrumentalisé de l’extérieur.

Le Pont d’Arcole d’Hassan II

Au début des années 1970, le dossier du Sahara occidental commence à prendre, pour Rabat, une tournure préoccupante. La communauté internationale montre de l’indifférence aux méthodes pacifiques privilégiées jusque-là par le Maroc. La guerre du Vietnam s’achève par la victoire complète du Nord et du FNL sud-vietnamien, en 1975, justement. Après le succès politique du FLN algérien face à la France, ce succès militaire face aux États‑Unis et à leurs alliés marque un triomphe des fronts de libération face aux puissances occidentales. Et, en Occident, une partie de l’opinion a pour ces mouvements armés les yeux de Chimène.

Les options pacifiques du Maroc étaient regardées avec dédain par cette fraction de l’opinion, comme si elles confirmaient l’archaïsme du régime. Belle erreur d’appréciation. Toutefois, l’Espagne et la France ne pouvaient y succomber complètement. Dans leur tréfonds, elles savaient ce qu’elles devaient à ces options : la valeur irremplaçable des vies sauvées et celle, inestimable, des amitiés sauvegardées.

C’est là qu’était pour le Maroc un espoir de recours face au mur d’incompréhension qu’il allait rencontrer. Contrairement à une idée répandue, la France et l’Espagne n’ont pas écouté le Maroc simplement par amitié. Sur un sujet majeur, une puissance n’obéit pas aux sentiments. En revanche, quand un ami est victime de ce que vous admettez vous‑même être une injustice, votre sens de l’honneur est touché.

Hassan II a cultivé avec une extrême détermination l’amitié des deux ex-puissances coloniales du Maroc. Avec l’Espagne, le jeu fut longtemps parasité par les calculs locaux de ce pays contre le Maroc et les liens du Polisario avec une partie de la société civile espagnole. Avec la France, initialement, c’était pire : le roi avait sa part dans les difficultés.

L’affaire Ben Barka avait été un meurtre, un affront à la souveraineté française et, comme si cela ne suffisait pas, un scandale politique déclenché en octobre 1965, en pleine campagne présidentielle. Outragé au dernier degré, le général de Gaulle alla jusqu’à rompre les relations diplomatiques avec le Maroc. Il ne les rétablira pas de son vivant à l’Élysée43.

L’affaire Ben Barka eut des effets comparables à ceux de la déposition du Sultan, mais à l’envers. Après son énorme bévue de 1953, la France s’était évertuée à réparer ses relations avec la monarchie marocaine. De même, Hassan II en fit beaucoup, entre 1965 et 1975, pour revenir dans l’entente avec les autorités françaises. Étrange particularité de la relation entre les deux pays que ce rôle des crises. Il est vrai que la rupture officielle n’avait pas effacé l’exceptionnelle densité des relations humaines entre les deux pays.

À l’approche de 1975, année de la Marche verte, l’amitié franco-marocaine est au zénith. Ce n’est pas la seule amitié occidentale du Maroc, heureusement pour lui, mais la plus solide. L’horizon est chargé de nuages. Après les deux tentatives de coups d’État (1970 et 1972), l’opposition démocratique intérieure se refuse à négocier avec Hassan II. L’Espagne et l’Algérie, chacune à son rêve mais se croyant les mêmes intérêts, songent à un Sahara occidental indépendant et proche d’elles. Un redoutable groupe de tribus prend le chemin de la Siba, cette rébellion contre le Sultan qui scande l’histoire du Maroc.

Quant aux instances internationales, elles s’ébaudissent d’elles-mêmes après avoir découvert la pierre philosophale de l’autodétermination. Pas question que la grand-messe tiers-mondiste soit perturbée par les singularités marocaines. De nombreuses conditions sont donc réunies pour forger, au Sahara occidental, un destin d’État indépendant, condamnant le Maroc à un territoire rabougri ad vitam.

Il restait le recours à la force, en l’occurrence contre l’Espagne, puissance occupante du Sahara occidental. Mais avec trois inconvénients pour le Maroc. Le premier était de perdre une partie du mérite moral de ses choix pacifistes. Mais, après tout, comme on ne l’en créditait guère… Le second était plus ennuyeux : un coup sérieux à l’amitié espagnole. Mais avec la puissance coloniale, difficile à éviter, décolonisation oblige. Le troisième inconvénient était autrement redoutable : c’étaient les prérogatives de l’ONU et du Conseil de sécurité en matière de maintien et de rétablissement de la paix. Elles permettaient à ce dernier de mandater une force militaire pour faire évacuer les Forces armées royales.

Divisé, incompris, coupé de l’Afrique, ciblé par les adeptes de la révolution internationale, le Maroc pouvait-il se payer un tel luxe ? Peut-être pouvait-il jouer sur ses amitiés mais jusqu’où tirer sur la corde ? Les lointains États‑Unis indiquèrent leur opposition à une action unilatérale du Maroc dans un courrier officiel adressé au roi en septembre 1975 par le secrétaire d’État Henry Kissinger.

La corde française se révéla plus solide. Toutefois, Paris ne pouvait ruiner sa crédibilité en apparaissant comme un corsaire du droit international. Le Maroc possède cette vertu méditerranéenne : ne pas mettre ses alliés en difficulté. Il allait intégrer les contraintes françaises à son raisonnement.

Pour le reste, le roi se trouvait, politiquement et juridiquement, dans une situation que l’on pourrait comparer à celle, militaire, de Napoléon à Arcole : avoir à franchir un pont étroit, sur lequel les armes ennemies sont braquées.

La portée de la Marche verte

Expression de Yahia Zoubir. 25.000 soldats marocains avaient pénétré le territoire fin octobre.

Daniel Calleja-Crespo, directeur du service juridique de la Commission européenne, a vécu les évènements comme étudiant espagnol. Ce bref récit lui doit beaucoup.

Entretien avec l’auteur.

Comme à Arcole, il fallait pour passer réunir trois conditions : calculer les risques, accepter un certain niveau de dommages et, une fois la décision arrêtée, passer quoi qu’il en coûte.

Au vu de l’intimité des relations bilatérales, les réflexions se firent ensemble, Marocains et Français. Alexandre de Marenches, chef romanesque et disert de l’espionnage français, se vanta d’avoir soufflé l’idée de la « Marche verte ». Gardons-nous d’une telle conjecture. Après un brainstorming, chacun croit avoir eu l’idée le premier. Si la Marche avait été un fiasco, nul n’en aurait disputé la paternité au roi. C’était bien lui le cerveau principal, même s’il savait consulter.

L’extraordinaire spectacle d’une foule désarmée et décidée est l’évènement phare de l’affirmation marocaine de souveraineté au Sahara. Comment être insensible à un tel symbole ? Faisons néanmoins l’effort de garder la tête froide et d’écouter les critiques algériennes. La Marche verte n’aurait pas été « si verte que cela ». De fait, les forces armées royales avaient pénétré le territoire44. En droit, cela reste une action unilatérale. Sur ce point, il est impossible de balayer le point de vue algérien. Autrement dit, le dommage accepté, c’était bien l’image du Maroc au regard du droit et l’exploitation qui en découlerait. C’est à ce moment précis que la faille juridique s’est ouverte, qui n’a pas été refermée.

Mais, pour le Roi, c’était un mal inévitable. Imaginer qu’en restant bien sage, le Maroc aurait vu ensuite la communauté internationale descendre de l’Olympe pour lui octroyer la souveraineté au Sahara occidental ne lui paraissait pas réaliste. L’histoire des relations internationales enseigne le contraire.

Il y a fort à parier que ce raisonnement n’arrangeait pas Paris, eu égard à l’aventure diplomatique qui s’annonçait. Pourtant il fut accepté, sous l’effet de l’intimité plus encore que de l’amitié : impossible de dire aux Marocains qu’ils avaient tort quand, dans leur for intérieur, les Français leur donnaient raison. Une alliance fut scellée. Elle reposait sur une conviction forte mais politiquement incorrecte, liant les deux pays mais difficile à proclamer publiquement.

Quant à la Marche verte, le symbole qu’elle représente n’est pas annulé par le rôle de l’armée dans la prise de contrôle du territoire. À ceux qui qualifient le Maroc d’agresseur, la Marche permet de rétorquer : sont-ils si nombreux les agresseurs opposant aux fusils leur poitrine désarmée ? Imagine-t-on l’Irak de Saddam Hussein ou la Russie de Vladimir Poutine accomplissant un tel geste au Koweït ou en Ukraine ?

La méthode est un appel à la justice dont il est difficile de contester la sincérité. La noblesse des risques physiques assumés a rempli les Marocains de fierté. Elle a évidemment aidé la France à apporter son soutien, en essuyant les critiques, mais en maîtrisant les risques.