Va-t-on légaliser la mort provoquée ? La gériatrie face au risque de l'euthanasie et du suicide assisté

La prise en charge des personnes âgées : état des lieux

Les prévisions démographiques

Une forte hétérogénéité des profils de besoins individuels des personnes âgées

Le vieillissement : un processus hétérogène ouvrant sur une pluralité de parcours de vie

Une confusion encore trop fréquente entre vieillissement et dépendance

Les défis de l’accompagnement des personnes âgées dépendantes

La prévention de la perte d’autonomie, clé d’un vieillissement individuel réussi

Le nombre de proches aidants ne suivra pas les besoins associés à l’accroissement du nombre de personnes en perte d’autonomie

Une offre de services et d’établissements inégalement répartie sur le territoire

Le cas particulier des 600.000 résidents hébergés en Ehpad

Les questions d’ordre éthique en Ehpad

Propositions

Les risques, pour la gériatrie, de l’instauration d’une loi autorisant l’euthanasie et le suicide assisté

Le changement de regard de la société sur la vieillesse

Le bouleversement des soins gériatriques entraîné par la proposition de loi 662

La rupture du « prendre soin » imposée par la proposition de loi 661 relative au droit à l’aide à mourir

Conclusion

Résumé

Les graves carences dont souffrent les politiques gériatriques sont dénoncées depuis des années par nombre d’institutions et d’acteurs de terrain. Or, dans les années qui viennent, le nombre des personnes âgées va croître considérablement. D’ici à 2050, la population âgée de 65 ans et plus devrait augmenter d’au moins 35%, soit 4,9 millions de personnes âgées supplémentaires ; elles représenteront alors plus d’un quart de la population totale.

Dans un contexte d’insuffisance majeure de leur prise en charge, au niveau social et médical, et compte tenu du fait que le déficit budgétaire global ne permet pas d’espérer un renforcement des moyens alloués, une légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté fait craindre que les personnes âgées ne soient dramatiquement concernées par une loi autorisant l’euthanasie et le suicide assisté.

Écrasé par un validisme prégnant, le vieillissement pourrait devenir un « choix d’existence » dont l’alternative serait l’anticipation de la mort par euthanasie ou suicide assisté. Dès lors, des injonctions de toutes natures ne manqueront pas de s’exercer sur un monde gériatrique déjà très fragilisé. Les pressions psychologiques et sociales pèseront d’autant plus sur les personnes âgées qu’elles seront plus nombreuses tandis que l’offre de soins palliatifs est d’ores et déjà très insuffisante.

Pr Claude Jeandel,

Professeur des universités en gériatrie, directeur de l'École de gériatrie et de gérontologie à la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, ancien président du Conseil national Professionnel de gériatrie.

Dr Jean-Marie Gomas,

Gériatre, médecin de la douleur, médecin de soins palliatifs.

Va-t-on légaliser la mort provoquée ? La psychiatrie face au risque de l'euthanasie et du suicide assisté

Va-t-on légaliser la mort provoquée ? Le handicap face au risque de l'euthanasie et du suicide assisté

Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie

Suicide assisté, euthanasie : le choix de la rupture et l'illusion d'un progrès

Les mots de la fin de vie : ne pas occulter les termes du débat

Prestataires de santé à domicile : les entreprises au service du virage ambulatoire

Politique du handicap : pour une société inclusive

L’hospitalité : une éthique du soin

La fraternité

Fondapol - Des idées pour la Cité - L'aventure d'un think tank

La coordination des trois notes Va-t-on légaliser la mort provoquée ? a été assurée par Dr Pascale Favre et Yves-Marie Doublet.

Le vieillissement démographique représente un défi majeur pour le XXIe siècle : l’enjeu est à la fois social, médical, économique et éthique. Si la progression de l’espérance de vie constitue une véritable révolution, elle s’associe chez les personnes les plus âgées à une augmentation significative de maladies chroniques génératrices d’incapacités, principale cause d’une perte d’autonomie.

Ce phénomène a une répercussion sur notre système de protection sociale, accentuée par l’amoindrissement du rôle des proches dans l’accompagnement des personnes âgées dépendantes ou des personnes vieillissantes en situation de handicap. Il convient de prendre la mesure des enjeux sanitaires, médico-sociaux et sociaux liés à cette évolution, au regard de la proposition de loi en cours de discussion devant le Parlement légalisant le suicide assisté et l’euthanasie.

La prise en charge des personnes âgées : état des lieux

Les prévisions démographiques

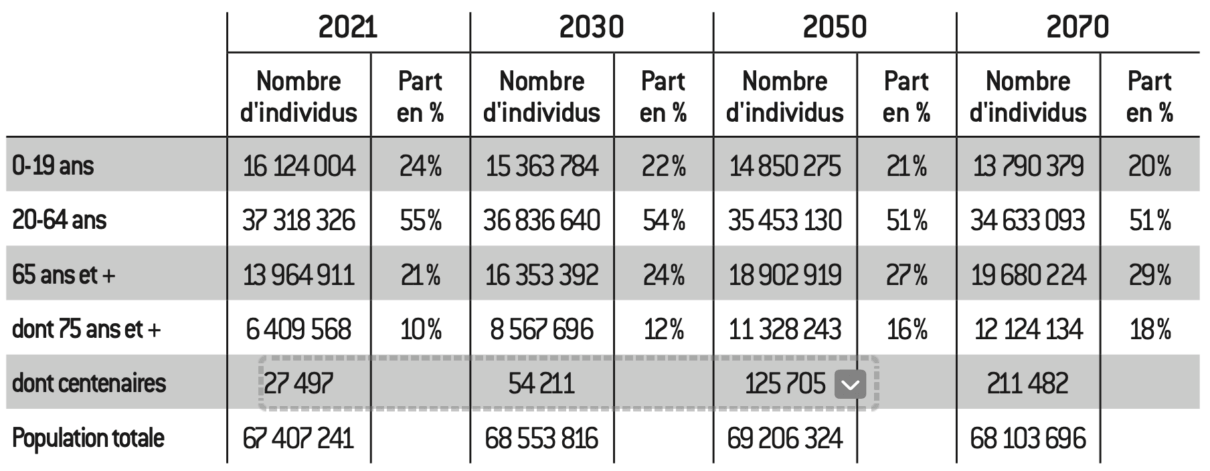

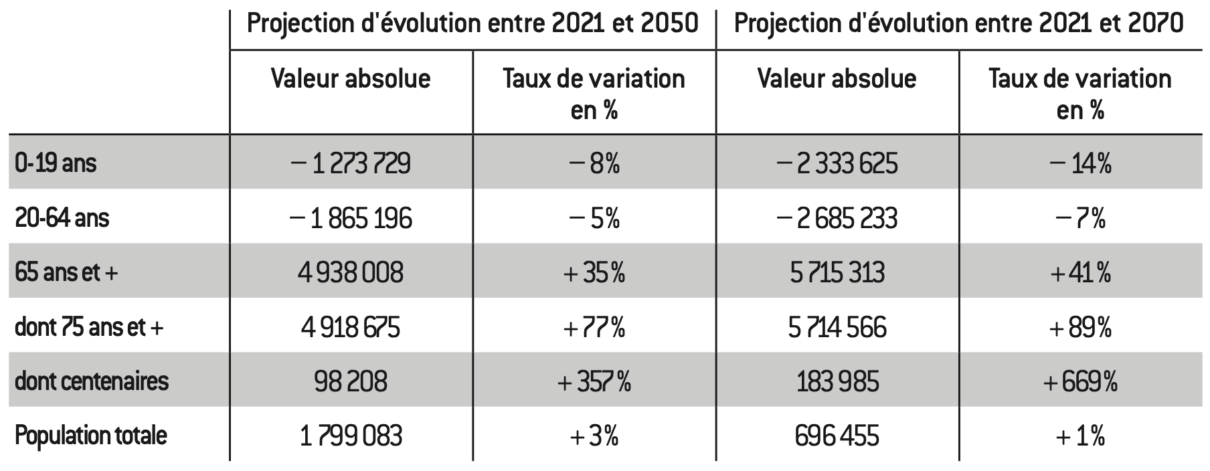

Selon les données de l’Insee, entre 2021 et 2050 la population française âgée de 65 ans et plus devrait croître de plus de 35% (+4,9 millions), et représenter plus d’un quart de la population totale en 2050. Parallèlement, le nombre de centenaires (31.644 en 2024) devrait doubler d’ici à 2040 (76.000) et quadrupler d’ici à 2050 (125.705).

Projections démographiques de la population française par tranches d’âge d’ici 2070

Source :

tableau Fondapol, d’après les données de l’Insee, estimations de population en 2021 et scénario central des projections de population entre 2022 et 2070 [en ligne].

Source :

tableau Fondapol, d’après les données de l’Insee [en ligne].

Une forte hétérogénéité des profils de besoins individuels des personnes âgées

Les données démographiques montrent le caractère hétérogène du processus de vieillissement. Les prévisions en matière d’espérance de vie expriment des valeurs moyennes. Elles ne peuvent donc s’appliquer à un individu donné en raison de la pluralité des modes de vieillissement.

La segmentation des populations en groupes d’âges conduit à différencier un troisième âge (les personnes âgées), censé succéder à un deuxième (les adultes) et à un premier (les jeunes). Ce troisième âge se distinguerait également d’un quatrième (les « vieux ») voire d’un cinquième (les grands vieillards). Cette vision fragmentaire du cycle de vie revient à fixer des seuils d’âges déterminant des catégories considérées comme des ensembles autonomes. Elle occulte le continuum de la vie et l’interdépendance de ses différentes étapes. Elle cultive des stéréotypes socioculturels véhiculant une réputation négative et infondée de l’avancée en âge, associant mécaniquement le processus de vieillissement au déclin. Elle entrave la mise en œuvre de politiques d’intégration des âges et de coordination des actions entreprises à toutes les étapes du cycle de vie et favorise un cloisonnement des générations. L’évocation d’un continuum de la naissance à la mort, soutenu par un projet de vie personnel, est en effet une des conditions nécessaires au développement d’une véritable solidarité intergénérationnelle. C’est ainsi que chaque génération pourra assurer un équilibre pour l’ensemble de la collectivité.

Le vieillissement : un processus hétérogène ouvrant sur une pluralité de parcours de vie

Le vieillissement peut se définir comme l’ensemble des processus moléculaires, cellulaires, histologiques, physiologiques et psychologiques qui accompagnent l’avance en âge. Pris dans sa dimension biologique, il résulte de l’action conjuguée de facteurs génétiques et environnementaux, de leur poids respectif et de leurs interactions. Interfèrent également dans les trajectoires de vie des facteurs psychologiques, des influences sociales et culturelles.

Le vieillissement s’accompagne de façon inéluctable de modifications structurelles, avec une réduction des capacités fonctionnelles et une augmentation de l’incidence des maladies liées à l’âge. La probabilité d’être victime de ces dernières apparaît plus élevée à un âge donné mais il ne s’agit que d’une probabilité plus élevée et non d’une fatalité. Dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, seul un tiers de nos capacités fonctionnelles environ est mobilisé. Les réponses aux événements de vie dépendent certes de facteurs génétiques mais aussi de capacités à « faire face » et de réserves mobilisables.

Schématiquement, trois modalités évolutives de vieillissement sous-tendent des trajectoires de vie différentes : le vieillissement « réussi », optimal, ou robuste, à haut niveau de fonction, se caractérise par le maintien des capacités fonctionnelles ; le vieillissement « usuel ou habituel », s’en distingue par la réduction des capacités ou de certaines d’entre elles, sans que l’on puisse attribuer cet amoindrissement des fonctions au dysfonctionnement d’un organe spécifique ; enfin, le vieillissement « pathologique » avec morbidités, considéré souvent et à tort comme la seule modalité du vieillissement. Ces morbidités, le plus souvent chroniques dont l’âge ne représente qu’un facteur de risque, concernent particulièrement les sphères affective (dépression), cognitive (troubles neuro-cognitifs/démence), locomotrice, sensorielle et cardio-vasculaire. Elles exposent à un risque majoré de pathologies aiguës, en particulier infectieuses ou traumatiques. Elles doivent être considérées comme des déficiences, à l’origine d’incapacités fonctionnelles parfois majeures et de handicaps authentiques. Le terme de handicap est dès lors plus adapté pour caractériser ces états que celui de dépendance.

Une confusion encore trop fréquente entre vieillissement et dépendance

Le 5e risque est un champ récent de la protection sociale qui s’ajoute aux branches maladie, famille, accident du travail et retraite. Il est également nommé « risque dépendance » ou « risque perte d’autonomie ». Compte tenu des évolutions démographiques que nous venons de détailler, la prise en compte de ce risque pour l’avenir représente des sommes colossales.

L’avancée en âge est un phénomène hétérogène. Le vocable « grand âge » reste imprécis car il ne rend pas compte des différentes modalités d’avancée en âge, tendant à résumer celles-ci à la perte d’autonomie. Un nombre significatif de personnes atteint des âges avancés en demeurant « robustes », sans perte significative de leur autonomie fonctionnelle. D’autres se fragilisent ou perdent leur autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Elles sont dites « dépendantes »1 et leur nombre est de nature à constituer un véritable « choc épidémiologique ». La question centrale est de savoir comment nous devons accompagner au mieux ces personnes devenues dépendantes, victimes d’une ou de plusieurs maladies chroniques dites « incapacitantes », au premier rang desquelles figurent les affections neuro-évolutives2. La survenue de la perte d’autonomie, conséquence de ces maladies, pourrait être notablement retardée par des politiques de prévention.

Les défis de l’accompagnement des personnes âgées dépendantes

D’ici 2030, le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie devrait augmenter d’environ 16% par rapport à 2020 (soit +465.000, de 2,7 millions à près de 3,1 millions), de plus de 36% d’ici 2040 (+975.000) et de près de 46% d’ici 2050 (+1.226.000), soit une croissance plus rapide que celle des plus de 60 ans en France (+31% d’ici 2050)3.

La prévention de la perte d’autonomie, clé d’un vieillissement individuel réussi

Lisa F. Berkman, S. Leonard Syme, “Social networks, host resistance, and mortality: a nine-year follow-up study of Alameda County residents”, American Journal of Epidemiology, Volume 109, numéro 2, février 1979, p. 186–204 [en ligne].

Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie [en ligne].

Appelée à être répétée tous les cinq ans comme outil d’évaluation des stratégies.

Il est possible de retarder la perte des réserves fonctionnelles et l’entrée dans la fragilité, en recourant à des interventions préventives dans de nombreux domaines.

La qualité de vie signifie pour l’individu la capacité d’accomplir certains actes simples ou élaborés, ceux-ci nécessitant l’intervention et la coordination de plusieurs fonctions. Il est concevable, sous réserve d’interventions précoces et dans certaines limites, qu’une personne évolue d’une étape de vieillissement à une autre avec un haut niveau de fonction. Cette évolution rend compte d’une adaptabilité de l’organisme aux programmes de stimulations physiques ou cognitives.

Il est également admis que la plupart des grandes fonctions vitales (cardiaque, rénale, etc.) voient leur efficience peu altérée par l’âge dans des conditions normales, à l’exclusion d’agressions ou de maladies susceptibles de modifier le fonctionnement de l’organe. Ce constat ressort d’enquêtes4 ayant évalué l’évolution des principales aptitudes fonctionnelles de groupes d’individus âgés de plus de soixante-cinq ans (âge moyen de soixante-quinze ans), considérés comme « vieillissement normal ». Les différentes évaluations, réalisées sur des périodes plus ou moins longues5, ont permis d’identifier un profil de « non-modification des capacités fonctionnelles », dans des proportions variant de 10 à plus de 30% des individus, en fonction des durées de suivi.

Certains facteurs, la pratique régulière d’une activité physique comme la marche, l’investissement dans des structures bénévoles, sont reconnus efficaces pour le maintien d’un haut niveau fonctionnel, entraînant une amélioration des relations avec l’environnement, des liens avec les proches et des rapports sociaux. Ils présentent un meilleur équilibre diététique, consomment moins d’alcool et de tabac et ont une propension moindre à recourir au médecin.

Le rôle respectif des facteurs génétiques et de l’environnement sur les trajectoires de vie est déterminant pour les possibilités d’intervention. De fait, une prépondérance des premiers constitue une limite inéluctable à l’augmentation de la longévité. En revanche, des actions de prévention peuvent agir favorablement sur les seconds pour promouvoir un vieillissement en bonne santé. L’ensemble de ces actions a une incidence d’autant plus élevée que ces dernières sont précoces, idéalement mises en œuvre dès l’âge moyen de cinquante ans. Elles devraient conjuguer une alimentation adaptée ; la prévention des maladies cardio et cérébro-vasculaires et des cancers (première cause de mortalité primaire), avec le contrôle de leurs facteurs de risque (hypertension artérielle, diabète etc.) ; la prévention du déconditionnement physique et cognitif par la pratique régulière d’une activité physique et intellectuelle ; la prévention et correction des déficiences sensorielles, auditives et visuelles. Elles devraient également s’appuyer sur l’ensemble des stratégies permettant de faire face aux nombreuses pertes potentielles, affectives, relationnelles, sociales et professionnelles. La prévention ou prise en charge de cette dimension de la vulnérabilité peut utilement recourir aux stratégies dites de coping ou d’« ajustement ». Il convient en particulier de maintenir la fonction de désir, la motivation et l’action.

La loi dite « Bien vieillir »6 comprend différentes mesures pour prévenir la perte d’autonomie et lutter contre l’isolement des personnes âgées ou handicapées. La première Conférence nationale de l’autonomie7 qui en est issue marque une étape dans la détermination d’objectifs ciblés :

– mieux prévenir la perte d’autonomie par la promotion d’actions simples et scientifiquement validées portant sur la nutrition, l’activité physique, la cognition, la vue, l’audition, le bien-être psychologique, l’accès aux aides techniques et l’adaptation du logement, l’isolement social, le repérage précoce des fragilités, etc. ;

– lutter contre les inégalités d’accès aux actions de prévention grâce à un soutien renforcé des professionnels et une plus grande lisibilité de l’offre pour les usagers ;

– coordonner les acteurs grâce à une stratégie collective, fondée sur des indicateurs communs ;

– renforcer la coordination des financements, en dotant la prévention de la perte d’autonomie d’une feuille de route partagée, fondée sur le consensus scientifique et l’adaptation aux besoins des personnes âgées.

Cependant, loin de la grande loi attendue, ce texte dilue son efficacité dans la création de multiples structures, tant au niveau national que départemental, ainsi que dans des mesures de détail relevant du pouvoir réglementaire, comme le droit des personnes âgées à avoir dans les établissements des animaux de compagnie. Elle contient peu de mesures concrètes. Son article 10, prévoyant « avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge, qui détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans » est resté lettre morte. L’objectif de recrutement de 50.000 infirmiers et aides-soignants en établissements sur le quinquennat a été reporté à 2030.

Le nombre de proches aidants ne suivra pas les besoins associés à l’accroissement du nombre de personnes en perte d’autonomie

Même si les politiques publiques se sont progressivement orientées vers un système de prise en charge visant à défamilialiser le travail du soin, les proches continuent de jouer un rôle essentiel, et même majeur, dans l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie. Selon la Drees, en 2021 la part des aidants soutenant financièrement un proche s’élève à 14%, celle des aidants le soutenant moralement à 69% et celle de ceux qui aident dans les actes de la vie quotidienne à 61%.

Néanmoins, les ressources en aide familiale ne suivront pas les besoins associés à l’accroissement du nombre de personnes concernées. Les projections démographiques indiquent une inversion du ratio aidants/aidés et une augmentation du nombre de patients très dépendants (GIR 1-2)8 en établissement médicalisé (Ehpad).

Une offre de services et d’établissements inégalement répartie sur le territoire

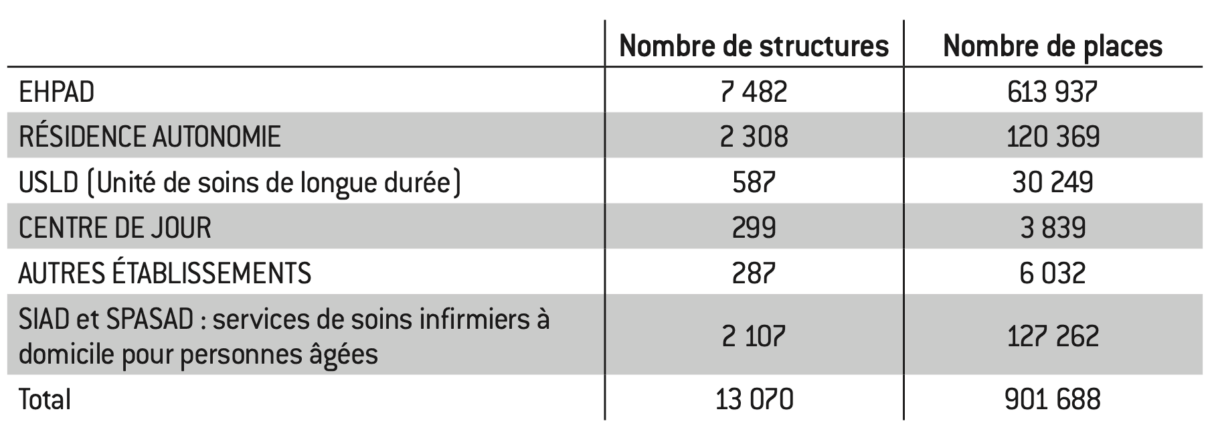

Un décompte de la Drees donne des quelque 13.000 structures et 900.000 places destinées aux personnes âgées vulnérables la distribution suivante :

Source :

Drees, FINESS, SAE

Chiffres année 2021. Compilation des auteurs.

Le cas particulier des 600.000 résidents hébergés en Ehpad

Cour des comptes, Rapport sur la prise en charge médicale des personnes âgées en Ehpad, février 2022 [en ligne].

La praxie, du grec ancien praxis (action), est l’ensemble des facteurs de coordination d’un être humain, dans le but de réaliser une tâche précise. Un trouble praxique peut se définir comme la perturbation d’une séquence motrice coordonnée vers un but et va donc rendre plus difficile l’exécution de tâches simples, comme s’habiller ou tenir un objet.

La gnosie, du grec ancien gnosis (connaissance), est la faculté permettant de reconnaître, par l’un des sens (toucher, vue, etc.), la forme d’un objet, de se le représenter et d’en saisir la signification. Un trouble gnosique ou agnosie correspond à un dysfonctionnement de la capacité du cerveau à reconnaître, identifier et interpréter les informations sensorielles provenant de l’environnement, sans qu’il n’y ait d’atteinte des organes sensitifs concernés.

Ibid.

Les lieux de vie non domiciliaires que sont les Ehpad ne sont pas parvenus à s’adapter aux besoins évolutifs des résidents. Pourtant, ils occupent une place centrale dans l’offre de prise en charge, accueillant aujourd’hui environ 600.000 résidents, soit 15% de la population des plus de 80 ans. Le volume global de la dépense publique consacrée aux soins et à la dépendance en Ehpad a progressé de 30% entre 2011 et 2019 (près de trois fois plus vite que le PIB), pour atteindre 11,24 milliards d’euros9 en 2023.

Une évolution très significative des âges, du degré de dépendance et des profils des résidents

L’âge moyen d’entrée dans les établissements pour personnes âgées n’a cessé de s’élever ; en 2015, l’âge moyen des résidents en institution était de 85 ans et 9 mois10. En quatre ans, la proportion des personnes âgées de 90 ans ou plus parmi les résidents en institution est passée de 29% à 35%. Le niveau de dépendance des personnes accueillies en Ehpad s’est accru entre 2011 et 2018 : plus de la moitié des résidents (54%) y sont désormais très dépendants (en GIR 1 ou 2)11. Cet état correspond soit à des personnes immobilisées au lit ou en fauteuil dont les facultés physiques et psychiques sont partiellement ou totalement altérées avec besoin d’une aide continuelle, soit à des personnes dont les facultés psychiques sont altérées, toujours capables de se déplacer mais ayant besoin d’une surveillance constante. 37% des résidents en Ehpad présentent au moins une pathologie chronique non stabilisée et 15% au moins une pathologie aiguë, la fréquence de ces pathologies étant corrélée au niveau de dépendance.

Les maladies neuro-évolutives, parmi lesquelles la maladie d’Alzheimer est la plus fréquemment rapportée, touchent plus de la moitié des résidents en Ehpad (57%) ; les affections psychiatriques plus de 15% ; les troubles psychologiques (dépression, anxiété etc.) sont présents chez près de 40% et les troubles du comportement chez 30% d’entre eux. Ces affections rendent compte de la présence de troubles de la cohérence chez 8 résidents sur 10. Par l’augmentation de leur prévalence et le caractère différé du recours à l’Ehpad, les affections neuro-évolutives, qui constituent la première cause de dépendance, expliquent l’augmentation du nombre de résidents très dépendants. Selon le stade de sévérité de la maladie, les troubles de la cohérence s’associent à des degrés variables à des troubles de l’attention, des fonctions mnésiques ou langagières, des fonctions exécutives, des capacités de jugement ou de raisonnement, de l’orientation temporelle ou spatiale, des fonctions visuo-spatiales et plus tardivement à des troubles praxiques12 ou gnosiques13. Coexistent également fréquemment des troubles psychologiques et/ou du comportement.

À côté de ces établissements, près de 760.000 personnes (âgées ou en situation de handicap) bénéficient de l’aide à domicile (services d’aides et d’accompagnement à domicile et aides à domicile en emploi direct). Celle-ci permet le maintien à domicile d’une majorité de personnes âgées ne justifiant pas une aide médicalisée.

Vieillissement de la population : vers une augmentation exponentielle des besoins en soins, dans un contexte difficile pour les Ehpad

La population âgée dépendante augmentera significativement au cours des 25 prochaines années. Par rapport à 2020, sa proportion devrait marquer une hausse d’environ 16% d’ici à 2030, de 36% d’ici à 2040 et de 46% d’ici à 2050. L’augmentation sera significativement accusée dès 2025, tout particulièrement pour les personnes âgées de plus de 80 ans en situation de dépendance, mettant sous tension l’offre d’accompagnement14. Les mesures visant à renforcer le soutien à domicile, notoirement insuffisantes, ne résisteront pas aux effets de la double transition démographique et épidémiologique.

Il faut ainsi s’attendre à ce que le maintien à domicile ne puisse s’appliquer qu’à un nombre limité de personnes âgées dépendantes, cette évolution exigeant un renforcement de l’offre en établissements d’hébergement, dans un contexte de crise aiguë. Car d’ores et déjà les Ehpad connaissent des difficultés économiques inédites qui affectent l’ensemble de leurs indicateurs financiers. Entre 2020 et 2023, la part des Ehpad déficitaires est passée de 27% à 66%15. Les revalorisations des tarifs hébergement ont été inférieures à l’inflation depuis 2020. Le scandale ORPEA a pesé lourdement sur l’image des Ehpad. En outre, la crise de la Covid a profondément dégradé la relation des Français aux Ehpad, volontiers considérés depuis comme des « mouroirs » liberticides16.

Les questions d’ordre éthique en Ehpad

Les principales questions éthiques auxquelles sont confrontés les professionnels intervenant auprès des résidents en Ehpad sont liées à l’altération de leurs fonctions cognitives. Elles sont multiples : le positionnement de la famille ; la liberté de choix du résident ; le refus de soins et de traitement ; le processus de la fin de vie ; la prise de décision d’arrêt ou de limitation de traitement ; la vie intime ; enfin toutes les conséquences si fréquentes de la maltraitance involontaire, du fait des sous-effectifs d’une part, et des méconnaissances professionnelles des acteurs, d’autre part.

Devant ces dilemmes éthiques, les professionnels se heurtent à des injonctions paradoxales ou antinomiques : assurer la sécurité des personnes âgées tout en n’étant pas coercitifs ; prodiguer des soins en institution tout en préservant l’intimité des résidents ; conserver les liens familiaux en laissant à la famille sa juste place ; accompagner pendant des années des malades incurables sans verser ni dans le fatalisme ou l’abandon ni dans l’obstination déraisonnable ; respecter l’autonomie des résidents y compris quand ils sont atteints de maladies altérant leur discernement.

Ces débats éthiques émergent souvent lors d’un conflit d’intention ou d’intérêt entre la personne âgée malade et ceux qui la prennent en charge. Les décisions en période de crise seront d’autant plus difficiles à prendre que l’histoire de vie du résident est mal connue ou souffre d’un manque d’information sur ses choix antérieurs et ses valeurs.

Propositions

Claude Jeandel et Olivier Guérin, « Unités de Soins de Longue Durée et EHPAD : 25 recommandations pour une prise en soins adaptée », Rapport de mission ministériel DGOS 2021 [en ligne].

Rapport sur la prise en charge médicale des personnes âgées en Ehpad, Cour des comptes, février 2022 [en ligne].

Cour des comptes, « Les enjeux de la maîtrise des risques professionnels dans les établissements et services pour personnes âgées et personnes en situation de handicap », Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss), chapitre VI, octobre 2022 [en ligne].

On constate une inflation des demandes administratives de contrôle des organismes de formations, ainsi que l’exigence de contenus irréalisables dans le temps imparti. Pour s’adapter aux méconnaissances des soignants en formation, il faut donner plus de souplesse, exactement l’inverse de ce que demande l’organisme Qualiopi actuellement.

La vision portée par le législateur dans les différents textes insérés au Code de l’action sociale et des familles (CASF) et inscrite dans la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale [en ligne] , conduit les personnes accueillies au sein des établissements sociaux et médico-sociaux à participer à leur propre projet dans une dynamique de parcours.

Cf. note 13. L’apraxie est l’incapacité d’exécuter des mouvements intentionnels précédemment appris malgré une volonté et une capacité motrice conservées, du fait d’une lésion cérébrale.

La non-malfaisance est un principe d’éthique médicale selon lequel on ne doit pas nuire à autrui, que ce soit de façon délibérée ou par inadvertance [en ligne].

Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, 1975.

La non-malfaisance est un principe d’éthique médicale selon lequel on ne doit pas nuire à autrui, que ce soit de façon délibérée ou par inadvertance [https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8374585/non-malfaisance].

Dans ce contexte difficile, les priorités devraient porter principalement sur trois points : les moyens humains, les moyens financiers, et la politique de santé publique17. Trois axes généraux peuvent être esquissés dans cette perspective : le renforcement de l’attractivité du métier de soignant, l’engagement d’une réforme du financement des Ehpad et la réorientation de la politique gériatrique. Ces objectifs généraux doivent s’accompagner d’actions ciblées au sein des Ehpad.

Renforcer l’attractivité du métier de soignant

61% des Ehpad déclaraient rencontrer des difficultés de recrutement en 2019, les Ehpad privés à but non lucratif étant le plus couramment confrontés à ces difficultés (65%). Un tiers des Ehpad ne disposent pas d’un médecin coordonnateur18. La reconnaissance d’un statut d’infirmier coordonnateur (IDEC) et celle des personnes faisant fonction d’aide-soignant – qui peuvent constituer jusqu’à la moitié des effectifs dans certains cas – sont toujours des sujets en suspens. La Cour des comptes a montré que le secteur médico-social se caractérise par un nombre de journées d’arrêt de travail, du fait d’accidents de travail ou de maladies professionnelles (AT-MP), trois fois supérieur à la moyenne constatée pour l’ensemble des secteurs d’activité en France19. Dans les Ehpad du secteur privé non lucratif, le taux d’absentéisme médian était de 13,3% en 2021. Qu’il s’agisse de l’accès à la profession, de la formation, de l’organisation du travail dans les établissements, les propositions du rapport sénatorial sur la situation des Ehpad paru en septembre 2024 sont autant de pistes au bénéfice de leur fonctionnement et du bien-être des personnes âgées.

Engager une réforme du financement des Ehpad

La présente note n’a pas la prétention de trouver des remèdes à la crise financière des Ehpad. Cependant, la revalorisation des tarifs de dépendance et d’hébergement et l’engagement d’une réflexion sur le financement de la branche autonomie devraient prolonger l’adoption de la loi « Bien vieillir » pour lui donner sa pleine effectivité. Il conviendrait de remettre sur l’ouvrage la discussion du projet de loi de programmation sur le grand âge qui aurait dû voir le jour fin 2024. Ce débat ne peut être esquivé.

Redéfinir les orientations de la politique gériatrique par des actions de formation et de sensibilisation

La logique qui prévaut est nettement « curatologique », c’est-à-dire qu’elle conçoit la maladie comme quelque chose à traiter et guérir, et non à accompagner et soulager. Or il conviendrait de faire évoluer notre système de santé pour qu’il prenne sérieusement en compte le soin palliatif ainsi que la finitude. Plusieurs pistes sont envisageables à ce titre :

– une sensibilisation des soignants à l’accompagnement dès leur formation initiale, en imposant une vision plus réaliste des programmes à l’organisme national Qualiopi20 ;

– une modification du vocabulaire et des représentations véhiculés par les tutelles et les médias. La connaissance de la réalité de terrain par les décideurs publics et par les tutelles gagnerait à passer par une obligation d’immersion dans les Ehpad pour les agents concernés des ARS et des administrations centrales pendant un minimum de trois jours.

Des actions spécifiques à mener au sein des Ehpad

Généraliser un outil opérationnel : l’évaluation gériatrique standardisée (EGS)

La réforme du métier de médecin coordonnateur en Ehpad21 précise que le médecin coordonne la réalisation d’une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, peut effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques. L’évaluation gériatrique est réalisée à l’entrée du résident puis en tant que de besoin. Cette disposition implique que les professionnels concernés maîtrisent les principes, les objectifs, l’utilisation et l’interprétation des échelles de l’évaluation gériatrique, intégrant désormais cette dernière dans leurs pratiques, ce qui est loin d’être le cas actuellement.

Proposer un réel projet personnalisé de soins pour tous (PPS)

Le PPS22 est un outil de coordination visant à répondre, à long terme, aux attentes de la personne accueillie dans sa singularité. C’est une co-construction entre la personne et/ou son représentant légal et les professionnels. Le PPS tient compte des parcours de vie, de soins et d’accompagnement de la personne. Selon les situations, il associe les proches, sous réserve de l’accord de la personne accompagnée et/ou de son représentant légal.

Mieux prendre en compte les maladies neuro-évolutives

La fin de vie des patients atteints de maladie d’Alzheimer est souvent longue et difficile, vécue douloureusement par les familles, et parfois par les soignants, notamment par manque de ressources palliatives.

Dans cette phase, la communication peut devenir pauvre, voire inexistante ; le sujet est de plus en plus apraxique23, dans l’incapacité de comprendre et/ou de communiquer ses choix ou ses désirs.

Le risque est alors d’entrer dans un processus de « réification » qui transforme le sujet en objet de soins. Le résident n’est plus pris dans sa globalité mais devient le porteur d’une maladie : « C’est un Alzheimer », peut-on par exemple entendre. Les professionnels sont exposés au risque de « faire à la place » du sujet. Les proches ne reconnaissent plus leur parent, qui ne correspond plus à l’image de celui qu’ils ont aimé et agissent parfois comme si la personne était déjà morte.

Les situations d’abandon sont assez fréquentes mais il est aussi des exemples d’accompagnement de fin de vie remarquables où la personne, malgré sa maladie, reste considérée dans toute sa part d’humanité. Le témoignage des familles atteste de l’importance de ces derniers instants permettant parfois de panser les blessures infligées par la maladie.

Mieux former les acteurs dès leur formation initiale

Pour faire progresser soignants et médecins (médecin traitant et médecin coordinateur) dans une relation de soin plus adaptée, il conviendrait, d’une part, de repenser l’ensemble des formations initiales, actuellement lourdement dominées par la toute-puissance du soin curatif et, d’autre part, d’intégrer les bases d’une démarche éthique, dans la mesure où nombre de professionnels ignorent encore les applications concrètes des lois de 2005 et de 2016. L’efficacité de cette action est évidemment conditionnée par une augmentation des ratios de soignants (actuellement de 0,6 soignant par malade au maximum), afin de répondre à la complexité croissante de la population âgée (l’annonce du ratio de 1 depuis des années est toujours sans effet à ce jour).

Renforcer une vraie démarche éthique

Tout au long de la prise en charge, il est indispensable d’adopter une démarche volontaire, d’affirmer la permanence de l’humain en toutes circonstances et de créer un « espace relationnel » éclairé par les principes éthiques fondamentaux : l’humanité, la dignité, la solidarité, l’équité, la non-malfaisance24, la bienfaisance et l’autonomie25. La formation des acteurs de soins à cette fin, la mise en place d’outils pratiques, la préparation des décisions dans des situations complexes doivent aller dans ce sens.

La personne de confiance et la rédaction de directives anticipées pour le cas où la personne serait hors d’état d’exprimer sa volonté sont utiles, mais cependant non obligatoires.

Le consentement, censé être libre et éclairé, est un des piliers de l’éthique médicale. Il doit être obtenu par le praticien avant la réalisation de tout acte thérapeutique. Chez le résident âgé présentant des troubles cognitifs, cette aptitude au consentement est altérée à des degrés divers en fonction de leur sévérité, de l’étiologie et de l’évolutivité de la maladie causale. Ces troubles fluctuent dans le temps, rendant une personne potentiellement apte à consentir à un instant donné et devenant inapte quelque temps plus tard.

Il apparaît donc indispensable de procéder à l’évaluation précise des prérequis nécessaires à un consentement éclairé. À savoir la restitution de l’information par le patient, afin d’établir ce qu’il a retenu des informations transmises ; l’évaluation de sa compréhension des différentes options thérapeutiques proposées et de leur rapport bénéfice/risque ; la prise de décision finale et la formulation de son choix.

Si le consentement est censé être clair, libre et éclairé, doit-il être total et entier ? Peut-on vraiment parler de liberté quand la personne est atteinte d’une pathologie neuro-évolutive, lorsque son autonomie décisionnelle est altérée ? Peut-on parler de consentement quand elle est soumise à des contraintes, des pressions parfois invisibles ?

C’est dans ce contexte éminemment complexe que nous ne pouvons ignorer les risques majeurs soulevés par l’application à la gériatrie d’une proposition de loi légalisant la mort provoquée.

Les risques, pour la gériatrie, de l’instauration d’une loi autorisant l’euthanasie et le suicide assisté

Le changement de regard de la société sur la vieillesse

Système faisant des personnes valides la norme sociale. Par extension, discrimination envers les personnes en situation de handicap ou simplement vieillissantes.

Jean-Marie Gomas et Pascale Favre, Fin de vie : peut-on choisir sa mort ? Éditions Artège, 2022.

Cicely M. Saunders et Mary Baines, La vie aidant la mort. Thérapeutiques antalgiques et soins palliatifs en phase terminale, traduction française, 1986, Paris MEDSI.

Pierre Laroque, Rapport Laroque, de la Commission d’étude des problèmes de la vieillesse du Haut comité consultatif de la population et de la famille, 21 janvier 2015 [en ligne], [en ligne].

Éric Fiat, Petit traité de dignité, Larousse, 2012.

Jacques Ricot, Penser la fin de vie. L’éthique au cœur d’un choix de société, éditions Hygée, 2019 ; Éthique du soin ultime, éditions Hygée, 2010 ; Philosophie et fin de vie, éditions Hygée, 2003 [en ligne].

Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, 661, transmise au Sénat le 27 mai 2025 [en ligne].

Plusieurs points soulevés par l’instance de l’ONU pourraient enfreindre la Convention ratifiée par la France en 2010. Antoine d’Abbundo, « Loi sur l’aide à mourir : les “interrogations” de l’ONU », La Croix, 8 août 2025 [en ligne].

Antoine d’Abbundo, « Aide à mourir : la réponse de la France aux “interrogations’’ de l’ONU », La Croix, 28 août 2025 [en ligne].

Fondation Mutac et Bva Xsight, BIRA Baromètre « Idée reçue sur les personnes âgées », 2e édition, 2024 [en ligne].

Enquête « Le vieillissement et la fin de vie » du groupe LNA santé par la société FLASHS, avril 2025 [en ligne].

Jean-Marie Gomas, Éric Fossier et Anick Hoffmann, « Évaluation des connaissances de base des soignants en gériatrie et en HAD », communication lors du congrès national de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), 2023 [en ligne].

Rapport annuel de la commission de contrôle et d’évaluation belge, Onzième rapport aux Chambres législatives, années 2022-2023 [en ligne].

Les rapports des commissions de contrôle de l’euthanasie en Hollande estiment les polypathologies à 19% des cas et isolent les polypathologies gériatriques estimées à 4% des euthanasies. Cette note confirme que, à elle seule, la polypathologie rencontrée pendant la vieillesse suffit en Hollande à déclencher l’euthanasie, indépendamment de toute proximité de la fin de vie : c’est un élargissement de l’euthanasie à une frange considérable de la population [en ligne].

Pascale Favre, Les mots de la fin : ne pas occulter les termes du débat, Fondapol, 2024 [en ligne].

Le Conseil d’État lui-même a demandé le 4 avril 2024 de prendre en considération les termes exacts « euthanasie » et/ou « suicide assisté » plutôt que celui d’ « aide à mourir ». Cette recommandation n’a pas été suivie [en ligne].

Nadine Bernard, « Voyage en terres gérontocides : l’élimination des vieillards comme remède à la vieillesse ? », Cahiers des études anciennes, 2018, p. 235-253 [en ligne].

Enquête nationale de la Société de gérontologie publiée le 21 mai 2025 [en ligne]. Fin de vie : la SFGG dévoile les résultats de son enquête et appelle à un débat structuré et éthique. SFGG

L’anhédonie se caractérise par une diminution de l’expérience de plaisir, une baisse de motivation, et/ou une altération de l’apprentissage de la récompense [en ligne].

David Philips et Daniel Smith, “Postponement of death until symbolically meaningful occasions”, JAMA n°205, volume 15, mai 1990. Traduction française in JAMA 1990, 263, 1947-1951 [en ligne].

Jean-Marie Gomas, Élodie Sales et coll. « Le dernier souffle en unité de soins palliatifs », communication orale du congrès SFAP 2015. Cette étude prospective majeure montre que près de 3/4 des patients attendent que la famille ait quitté leur chambre pour rendre leur dernier souffle.

Aline Cheynet de Baupré, « Accès aux soins accès à la mort », in Emmanuel Hirsch (dir.), Fins de la vie : les devoirs d’une démocratie, Cerf, 2025, p. 215.

John Donne, Devotions upon Emergent Occasions, « Méditation XVII », 1624. Texte original : « No man is an island, / Entire of itself, / Every man is a piece of the continent, / A part of the main. »

De nombreuses voix associent handicap et vieillissement à indignité. Ce discours implique une dévalorisation de cet état. Il exprime même une forme de dédain mortifère. En témoigne cette affirmation fréquente de la part de bien-portants : « Je ne veux pas vivre grabataire, dément, et incontinent ». Nul n’a envie de cette perspective. Mais il serait naïf de penser que les projections des bien-portants sur leurs maladies se révèlent exactes, lorsque le patient chemine dans une existence que la vieillesse ou des pathologies altèrent. La pratique clinique montre que l’irruption de la maladie, l’aggravation des affaiblissements voire les handicaps sont progressivement intégrés par le sujet, qui modifie ses repères et repousse ses limites au fur et à mesure de l’avancée de la maladie.

La première incidence du courant pro-euthanasie sur la gériatrie reflète cette distorsion progressive du regard porté sur nos aînés. Fruit d’une sorte de validisme26, il exprime un changement d’appréciation rampant. Pourtant, le fondement éthique du « prendre soin » considère la personne âgée comme digne d’intérêt et portant le sens de sa vie jusqu’au bout de celle-ci. Habitée par la certitude que même difficile, voire tragique, la fin de vie est toujours la vie jusqu’à son terme27, toute l’équipe médico-soignante est engagée dans un contrat de « non-abandon » de la personne malade ou vieillissante28.

Les Français ignorent les concepts et les enjeux de la vieillesse

Depuis des décennies, notre système de santé défend ce principe du respect de toute personne humaine, quelle que soit sa maladie ou son handicap. Dès 1961, Pierre Laroque avait plaidé pour que les personnes âgées soient considérées comme des citoyens à part entière29. Les philosophes Éric Fiat30 et Jacques Ricot31 rappellent qu’il n’existe pas de « dignitomètre » : la dignité est ontologique et non négociable. Elle caractérise l’être humain et ne se perd jamais, même avec une maladie très invalidante. Aucun outil d’évaluation ne peut déterminer une échelle de valeurs, capable de dire qui est digne ou non de continuer à vivre. La proposition de loi 66132 relative au droit à l’aide à mourir représente un tel ébranlement des valeurs du soin que le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU a demandé des explications au gouvernement sur la conformité de ce texte avec les engagements internationaux de la France33. La réponse de la France est un modèle de louvoiement entre les concepts34.

Plusieurs études récentes montrent que nos concitoyens connaissent mal les notions du handicap, de la vieillesse – « Les personnes âgées coûtent cher à l’État » entend-on parfois35 – ou différencient difficilement36 « aide à mourir », soins palliatifs, euthanasie et suicide assisté. Le monde des soins gériatriques37 ne maîtrise pas mieux les textes fondamentaux en la matière. Cette méconnaissance générale des principaux repères éthiques et médicaux contribue à la diffusion à bas bruit d’une musique qui sous‑entend que toute diminution physique implique que la vie ne vaut plus la peine d’être vécue.

Dès lors, la polypathologie – qui souvent n’est autre que la conséquence du vieillissement – fait naître une situation où l’euthanasie apparaît comme la première solution : ainsi plus de 20% des euthanasies en Belgique38 ont été effectuées en 2024 pour ce seul motif. Des patients âgés hollandais39, pour échapper à la pression euthanasique de la société, vont s’établir dans des Ehpad allemands près de la frontière.

Or vieillir est la seule modalité possible pour vivre. Vieillir est normal. Mourir également.

Mais vieillir selon des normes établies ou fantasmées par avance quand on est en bonne santé revient à ne vivre la vie que si elle est exempte de toute douleur et de toute souffrance : « une vie parfaite ou rien ! ». Cela incite à la mort provoquée, appelée par euphémisme40 « aide à mourir », qui recouvre suicide assisté et euthanasie41.

Ainsi la vieillesse peut devenir un problème pour la société. « L’absence d’intérêt social, la perte de l’intégrité physique de l’individu sont vues comme des obstacles à l’épanouissement d’une communauté qui justifient l’élimination. Par conséquent, pour qui aspire à la vertu, y compris dans le trépas, cette mort représente une sortie par le haut. Dans le sens où il s’agit d’une mort prescrite, consentie au bénéfice du groupe et qui intervient selon des modes opératoires ritualisés, elle réalise une forme locale de ‘‘belle mort’’ pour le vieillard »42.

Des injonctions intériorisées à mourir plus vite ?

Pendant nos trente-cinq ans d’activité en gériatrie, nous avons régulièrement entendu des patients exprimer des plaintes qui seront inéluctablement renforcées par ce courant pro-euthanasie. Bien souvent isolée, la personne âgée peut en effet évoquer le sentiment :

– d’être une charge pour ses enfants et/ou pour la société. Cette charge ne concerne pas que l’aspect financier mais aussi les dimensions affective, humaine, symbolique et sociale : « On nous fait comprendre qu’on coûte cher et qu’il est temps de partir »43 entend-on parfois ;

– d’avoir une survie indue, notamment si elle a eu la douleur de voir ses propres enfants mourir avant elle. Un patient a par exemple exprimé : « Rendez-vous compte, docteur, j’ai 92 ans, mon fils est mort. C’est moi qui aurais dû mourir, pas lui, lui qui avait des petits, lui qui avait encore la vie devant lui, etc. » ;

– d’être inutile ;

– de voir son désir de vivre s’épuiser.

L’anhédonie44 est fréquente avec l’âge mais elle renforce le devoir moral de non-abandon, fondement du « prendre soin » pour les professionnels de santé et les aidants. Cette confrontation à une altérité qui doute d’elle-même répond profondément à un appel à l’aide et aux soins. De plus, nous disposons de preuves scientifiques affirmant que le sens de la vie peut exister jusqu’au bout et doit donc être pleinement respecté dans son déroulement : d’une part, les malades atteints de pathologie chronique évolutive peuvent décaler de huit jours la date de leur décès lorsqu’ils attendent un événement45; d’autre part, le jour de leur décès, tout se passe comme s’ils choisissaient devant qui, ou en l’absence de qui, ils rendaient leur dernier souffle46.

Ce mouvement qui dévalorise la vieillesse et tente d’élargir sans cesse l’accès à la mort provoquée, est parfaitement assumé par plusieurs associations militantes, dont l’ADMD47. Celle-ci demande que l’euthanasie soit décidée à l’avance dans ses directives anticipées et que la mort provoquée puisse intervenir à n’importe quel moment en cas de maladie à évolution lente. Elle plaide pour que le choix du malade entre euthanasie et suicide assisté relève exclusivement de sa décision, quelles que soient ses capacités physiques. Elle commence même à faire du militantisme dans des Ehpad48. La décision du malade supplante toute décision médicale, même collégiale. Le tout remboursé par la Sécurité sociale, alors même qu’il ne s’agit ni de traitement ni de soin au sens du Code de la santé publique. Ces éléments touchent donc considérablement le monde gériatrique.

Comment peut-on, de plus, soutenir que cet acte peut rester isolé et sans conséquence sur autrui49 ? Comment peut-on ignorer que « Nul homme n’est une île, un tout, complet en soi ; tout homme est un fragment du continent, une partie de l’ensemble »50 ?

Le bouleversement des soins gériatriques entraîné par la proposition de loi 662

Auditions devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée et du Sénat (juillet-septembre2025).

Emmanuel Hirsch (dir.), Fins de la vie : devoir d’une démocratie, Cerf, 2025.

Proposition de loi sur l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, texte n° 662 (2024-2025) transmis au Sénat le 27 mai 2025 [en ligne].

Le Conseil d’État, l’Académie nationale de médecine, les deux assemblées, le CCNE (avis 139), la Cour des comptes [en ligne].

Communiqué de la SFAP de décembre 2023 [en ligne].

« Ces structures hybrides (sic) permettront d’offrir un cadre adapté et une prise en charge spécialisée à des personnes dont le traitement est stabilisé, et qui ne peuvent plus ou ne souhaitent pas rester à leur domicile, notamment quand ils n’ont pas d’aidant », Stratégie décennale des soins d’accompagnement. Pour le renforcement des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur et de l’accompagnement de la fin de vie, ministère du Travail, de la Santé et de la Solidarité, 2024 [en ligne].

Un tableau promettant des centaines de millions d’euros sur 10 ans apparaît à l’article 7. Outre le fait que le périmètre budgétaire envisagé est totalement surréaliste, un tel tableau de promesses comptables n’a pas sa place dans une proposition de loi.

« La maison d’accompagnement aura vocation à être un domicile. Comme au domicile, l’aide à mourir y sera possible », Rapport relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, Assemblée nationale, 18 mai 2024 [en ligne].

Modifié également par l’article 20, Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, 11 mars 2025 [en ligne].

Article 14, Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, 11 mars 2025 [en ligne].

Emmanuel Hirsch (dir.), Fin de vie : les devoirs d’une démocratie, Cerf, 2025.

Yves-Marie Doublet et Pascale Favre, Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie, Fondapol, 2025 [en ligne].

Proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, 27 mai 2025 [en ligne].

René Sebag-Lanoë, Soigner le grand âge, édition DDB, 1992.

Jean-Marie Gomas, Soigner à domicile des malades en fin de vie, Cerf, 1987. Prix de recherche en médecine générale.

Article 12, Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, 11 mars 2025 [en ligne].

Article 13, Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, 11 mars 2025 [en ligne].

Jean-Marie Gomas, « Soins continus à domicile à propos de 300 patients atteints de cancers suivis en 6 ans », Documents de recherche en médecine générale, 1993, SFMG, 42, p. 29-40.

Article 15, Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, 11 mars 2025 [en ligne].

Article 16, ibid.

Plusieurs analyses détaillées de cette proposition de loi ont déjà été effectuées51, des auteurs de divers horizons ayant apporté leur contribution à ce débat52.

En 2023, la première ébauche de ce texte ne servait en réalité qu’à préparer le suicide assisté et l’euthanasie précocement dans la trajectoire du malade, en invoquant un « équilibre législatif ». Mais il n’y a aucun « équilibre » à attendre d’une loi qui entraîne une rupture anthropologique majeure. Aucun équilibre n’est envisageable entre soins palliatifs et mort provoquée, qui sont profondément incompatibles, parce qu’obéissant à des logiques antinomiques53.

La stratégie décennale des soins d’accompagnement est-elle vraiment adaptée ?

La proposition de loi 66254 visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs semblait vouloir tenir compte des recommandations de toutes les instances qui ont alerté sur l’inachèvement de développement des soins palliatifs55 (insuffisances majeures dans certaines régions, sous-effectif récurrent, méconnaissance des textes).

Une stratégie décennale des soins d’accompagnement pouvait sembler logique a priori. Elle répond aux besoins du pays même si elle n’a en réalité pas de force contraignante. Dans un premier temps, la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) elle-même a salué les bonnes intentions de ce document56 et s’est félicitée de la reprise de la plupart de ses propres propositions.

Mais il faut savoir lire entre les lignes. Le dispositif prévu complexifie et redéfinit inutilement des notions établies, sans apporter de valeur ajoutée réelle pour les patients et les soignants.

La création de maisons d’accompagnement57 qui va concerner surtout les personnes âgées est un défi irréalisable car le constat est simple : il n’y a pas de soignants disponibles, pas de médecins formés et pas de financement à hauteur des besoins58. On ne peut prétendre créer cent‑six maisons d’accompagnement en quelques années, alors que des moyens sont retirés actuellement à des centres en place. Sans parler des ratios prévus de soignants et de médecins inférieurs à ceux des Ehpad, qui vont rendre périlleuses l’obtention des soins de qualité et la survie des équipes médico-soignantes. Ces maisons d’accompagnement risquent surtout d’être un piège pour la gériatrie, puisque – Mme Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles l’a reconnu en commission – ce seront des lieux où se pratiqueraient l’euthanasie et le suicide assisté59. Pour asseoir cette évolution derrière de nouveaux mots, la loi redéfinit les bénévoles des associations et le plan personnalisé d’accompagnement (PPA), redistribuant les cartes des rôles des patients, des médecins et des aidants60. Ces derniers devront ainsi composer avec les associations militant pour l’euthanasie. Le PPS (plan personnalisé de soins du malade) pourtant bien connu et déjà structuré deviendrait un PPA61. Il serait élaboré à partir des « besoins et des préférences du patient et évoluerait avec celles-ci ». Comme le médecin serait chargé de prévenir le patient qu’il peut demander « l’aide à mourir », on perçoit bien la volonté de l’étendre, sans le dire ouvertement, à tout le système de santé, notamment en gériatrie.

Ainsi apparaît la rupture fondamentale de cette proposition de loi : être gravement malade ou avoir une souffrance importante rendrait désormais éligible à l’euthanasie, alors que jusqu’à ce jour, cette situation justifie un contrat de « non-abandon »62.

Quant aux aspects socio-économiques complexes de la mort provoquée, il semble bien que les promesses de dépenses soient, en fait, largement contrebalancées par les économies potentielles de ce projet63.

De faux-semblants d’innovation

En affirmant que les intervenants doivent se coordonner au service du malade, la proposition de loi 66264 sur l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, inscrite parallèlement à la proposition de loi 661 sur l’aide à mourir, réinvente des évidences. Que ce soit en institution65 ou à domicile66, l’équipe médico-soignante est centrée sur le malade et doit écouter son cheminement.

Certes, ce texte laisse espérer des avancées positives, comme l’amélioration du congé de solidarité familiale et de son financement67 ou les efforts de développement du bénévolat à domicile68. Cependant, les modifications annoncées vont ouvrir la porte aux associations pro-euthanasie, leur permettant d’exercer une pression mortifère sur le devenir des personnes âgées, comme nous l’avons déjà évoqué plus haut. Par expérience, lors de milliers de visites à domicile réalisées en tant que médecin généraliste au début de notre carrière69, nous savons combien cet espace intime est un lieu où peuvent s’exercer, en toute impunité, de très nombreuses pressions individuelles (dont familiales) ou collectives (dont associatives).

Quant à l’espace numérique de santé du patient70, on imagine que des milliers de malades âgés vont avoir bien du mal à s’en servir. Et comme une tierce personne pourra y mener des modifications sans contrôle, des abus de faiblesse sont à craindre.

Enfin la collégialité71 est révisée, la participation de la famille aux décisions de la procédure collégiale étant prévue, sauf si le patient refuse. Jusqu’ici le droit, avec beaucoup de sagesse, organisait la procédure collégiale comme une réunion de professionnels et ne prévoyait pas la présence de la famille, par ailleurs dûment informée. Bouleversée par ses affects et ses angoisses et ignorant les données médicales, une famille est très souvent en décalage avec l’avis du professionnel de santé dont le métier est d’évaluer, d’apprécier et de prévoir la meilleure stratégie médicale et éthique possible. Si d’aventure le législateur considérait que c’est à la famille de prendre les décisions thérapeutiques avec le médecin au cours de la procédure collégiale, alors des conflits, des contentieux et des traumatismes intergénérationnels se produiraient inévitablement.

La rupture du « prendre soin » imposée par la proposition de loi 661 relative au droit à l’aide à mourir

Laurent Quercioli, post LinkedIn de juin 2025 [en ligne]. Laurent Quercioli est un psychologue de haut niveau et formateur.

Dès le titre, premier article, et encore plus à l’article 2, Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, texte 661 transmis au Sénat, 27 mai 2025 [en ligne].

Emmanuel Hirsch (dir.), Fin de vie : les devoirs d’une démocratie, Cerf, 2025.

Il y a en France près de 14 millions de personnes prises en charge à 100% au régime ALD (affection de longue durée) dont une bonne partie sont donc parfaitement éligibles.

Article 4, Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, texte 661 transmis au Sénat, 27 mai 2025 [en ligne].

Ibid.

Il serait plus juste de parler de douleur : on rappelle que la douleur est physique et la souffrance est morale.

Cf. la bibliographie extrêmement fournie sur ce sujet, pour plusieurs pays, de l’avis n°1 du collectif Démocratie, éthique et solidarité, mars 2025 [en ligne].

Lettre de la ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports des Pays-Bas du 4 juillet 2014 concernant le testament de vie dans les cas d’euthanasie [en ligne].

« Dans un délai de 15 jours », veut dire le jour même, si besoin. Quand la réponse du malade est attendue au minimum en 48 heures, la mort provoquée peut être administrée en 72 heures. Les délais vont de quelques semaines à quelques mois pour tous les autres pays qui ont dépénalisé.

600.000 personnes vivent en Ehpad, cf. supra. 150.000 y meurent chaque année [en ligne]. Une très grande partie d’entre elles sont éligibles à l’euthanasie/suicide assisté tel que prévu par l’article 4 [en ligne].

À l’exception des pharmaciens à qui elle a été refusée contrairement à ce qui existe en Belgique et en Espagne par exemple.

L’ensemble de la proposition de loi 661 bouleverse toute l’architecture de l’éthique des soins relatifs à la fin de vie, patiemment élaborée depuis 30 ans par une succession de lois, de recommandations et de bonnes pratiques. Mourir devient scandaleux et ce moment doit être maîtrisé.

Ce dispositif est présenté comme réservé à des situations exceptionnelles. En fait, il n’en est rien. Insidieusement, la fin de vie n’est plus la fin de vie normale, naturelle d’une maladie du grand âge ou d’un accident de la vie. Elle devient le fruit de la décision, du choix du malade, et signifierait « euthanasie » ou « suicide assisté ».

« L’aide à mourir » serait « le summum de la tendresse totalitaire. Le triomphe suprême de la mort administrée par des gentils. On ne tue plus, on accompagne. On ne meurt plus, on choisit de partir. »72

Il s’agit là d’une rupture paradigmatique majeure du soin et de la vision naturelle de la fin de vie.

La loi instituerait donc un « droit » à « l’aide à mourir »73. De nombreux juristes et philosophes se sont élevés contre l’apparition d’un « droit » dans ce domaine74, l’éligibilité à l’euthanasie et au suicide assisté devenant d’emblée un problème majeur pour la personne vieillissante. Ce droit opère un glissement du suicide assisté vers une soi-disant « exception d’euthanasie » si le malade n’est pas physiquement en mesure de procéder à son propre suicide. Mais ce texte ignore des données fondamentales. Des pays comme la Suisse montrent que dans ces situations, fort rares au demeurant, des moyens techniques ou domotiques accessibles, permettent au malade de se suicider, c’est-à-dire de rester maître du geste jusqu’au bout. À l’inverse, l’expérience de la Catalogne enseigne que la quasi-totalité des malades qui peuvent se suicider préfèrent se faire euthanasier. Ce qui est présenté comme l’« exception d’euthanasie » ne reste par ailleurs jamais l’exception. Nous en avons la preuve dans tous les pays étrangers engagés dans cette voie.

Tous éligibles

L’éligibilité à la mort provoquée75 mentionne une « affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée […] ou en phase terminale »76. Et la proposition de loi définit la phase avancée comme « l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie »77. L’analyse de chacun de ces éléments montre que cette adjonction n’apporte aucun encadrement supplémentaire :

– « le processus irréversible » : chacun de nous est déjà engagé vers la finitude irréversible, en raison de sa date de naissance ;

– « l’aggravation de l’état de santé de la personne malade »: tous les jours des millions de malades, notamment les plus âgés, sont victimes de l’évolution de leur maladie ;

– « qui affecte sa qualité de vie » : cet élément totalement subjectif est le lot de toutes les maladies, plus encore des maladies chroniques. Des millions de malades peuvent dire que leur qualité de vie est affectée.

De plus, cette disposition introduit une rupture majeure dans la logique des soins. L’éligibilité à l’euthanasie ou au suicide assisté serait liée à une souffrance physique ou psychologique associée à cette affection, qui serait soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne, lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement.

Très clairement, jusqu’à aujourd’hui, ne pas prendre ou arrêter un traitement entraîne une seule obligation humaine, déontologique et légale : être soigné et respecté. Si l’arrêt d’un traitement rend éligible à l’euthanasie, le soin bascule dans une autre dimension. Il ne s’agit plus d’une organisation visant l’exception mais de l’ouverture d’un droit-créance sur la société. Inéluctablement, les patients et les familles seront informés que revendiquer une souffrance insupportable et refuser un traitement rend immédiatement éligible à la mort provoquée. Une rupture irréversible de l’accompagnement s’annonce. Cette rupture est d’autant plus remarquable que l’on relève une différence de registre entre les deux propositions de loi 661 et 662. La première institue un « droit à l’aide à mourir ». La seconde garantit un « égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs ».

Ainsi, ces soi-disant « critères stricts » concernent potentiellement des millions de malades touchés par une souffrance physique78 ou psychologique liée à cette affection.

Des procédures ingérables en gériatrie

D’autres éléments de cette procédure de mort provoquée se révèlent également très complexes ou inapplicables au monde de la gériatrie. Ainsi le discernement gravement altéré lors de la démarche de demande « d’aide à mourir » ne devrait pas être reconnu comme l’expression d’une « volonté libre et éclairée ». Or, aucun pays n’a réussi à empêcher que des euthanasies soient pratiquées chez des patients ne disposant plus de leur libre arbitre79. Depuis le 30 octobre 2024, le Québec autorise, par sa loi provinciale, les malades à formuler une demande anticipée pour l’euthanasie (MAID) dans certaines conditions. Toutefois, cette autorisation n’est pas permise au niveau fédéral, car le Code criminel canadien n’a pas été amendé pour reconnaître les demandes anticipées. Il en va de même aux Pays-Bas80.

Par ailleurs, le rôle des professionnels de santé serait massif dans l’administration de la mort provoquée et la décision serait prise par une personne seule, le médecin, qui interviendrait dans des délais possiblement foudroyants. En effet le délai est compressible si besoin à 72 heures81, alors qu’un patient attend des semaines voire des mois pour accéder à des médecins spécialistes.

Cette organisation implique également les proches, puisque le patient peut être entouré par les personnes de son choix82, qui pourraient avoir accès à un dispositif d’accompagnement psychologique ; celui-ci montrant bien que le législateur craint les conséquences d’un acte pourtant présenté comme naturel et n’impliquant aucune autre personne que celui qui décède.

Seul le patient peut contester la décision médicale d’une fin de vie provoquée. La personne de confiance et les proches sont exclus de ce droit de recours. On voit mal au surplus une personne âgée entamer une procédure contentieuse, encore moins la personne décédée.

Quant à la clause de conscience des médecins, elle apparaît d’application particulièrement complexe en gériatrie ou en Ehpad83 : elle sera invoquée par l’immense majorité des soignants84 et des médecins qui sont dans un lien proche de leurs patients85. Et dans beaucoup de territoires sous‑dotés en médecins, communiquer « le nom d’un professionnel de santé disposé à participer » à la mort provoquée sera une gageure.

Le délit d’entrave ou la paralysie des soins

Enfin le délit d’entrave, caractérisé par l’exercice « des pressions morales et psychologiques […] à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir », laisse perplexe. Quel juge, quels experts oseront se lancer dans l’analyse comparative des allégations justifiées versus des « allégations ou [des] indications de nature à induire intentionnellement en erreur », pour un malade en souffrance ou demandant à accélérer sa fin de vie ? A-t-on mesuré la violence de cette intrusion dans l’intimité des personnes et des familles ? Des contentieux innombrables et des conflits permanents autour de l’abus de faiblesse au sein des familles et entre celles-ci et les équipes médicales sont prévisibles. Nous serions, là encore, le premier pays au monde à voter une loi qui punit les soignants de tenter de prévenir le suicide ou l’euthanasie, nous plaçant dans une totale contradiction avec l’obligation naturelle de prévention du suicide qui incombe à la société. Cette proposition de loi institue un délit d’entrave à la prévention de la mort provoquée mais omet soigneusement d’envisager toute sanction des pressions en sens inverse. Un « délit d’incitation » à la mort provoquée86, logique dans une démarche de la protection des plus faibles, a été récusé.

Conclusion

Malgré d’incontestables avancées depuis quarante ans, les politiques publiques, qu’elles soient inspirées par la droite ou la gauche, peinent à rester éthiques dans les projets de soins pour les personnes âgées. Pourtant de nombreuses données médicales, sociales et scientifiques, appuyées par le discours des soignants, vont dans le même sens pour suggérer des réformes. Même des éléments précis, voulus par le législateur dans les lois successives depuis vingt ans, n’ont toujours pas trouvé de traduction opérationnelle uniforme. La logique du « tout curatif » et du « rentable » prévaut toujours dans un domaine où ces pratiques ne sont pas adaptées. Le monde de la gériatrie doit impérativement accorder une place au « palliatif ». Il ne peut pas être soumis à un principe de rentabilité, sous peine de commettre un contresens éthique grave.

Or, c’est dans ce contexte marqué par la complexité grandissante des altérations neuro-cognitives des patients qu’a été élaborée une proposition de loi rendant possible euthanasie et suicide assisté, sous le vocable trompeur d’« aide à mourir ». Sans le reconnaître ouvertement, elle s’inscrit dans un contexte de validisme inavoué. Elle risque d’exacerber des fractures intergénérationnelles latentes qui se manifestent d’ores et déjà dans le débat sur le niveau de vie des retraités, leur taux d’épargne, l’accès au logement ou la baisse à venir des futures retraites des jeunes actifs.

La politique aime les mots. Fraternité, solidarité, vivre-ensemble ne sont pas les vocables les moins employés du discours politique. Ils sont même invoqués pour soutenir l’initiative législative de légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie. Exposée à de profondes contradictions, entraînée vers un mouvement de dévalorisation de nos aînés dans la société, la parole publique non seulement n’est pas crédible quand elle se réclame des idéaux républicains en les trahissant, mais elle faillit à sa mission de garantir la cohésion sociale et la solidarité. Une société se construit sur une alliance entre les générations et non sur une confrontation entre celles-ci.

Aucun commentaire.