La sécurité de la Pologne au XXIe siècle : Défis, stratégies et perspectives

Introduction

Contexte historique et géopolitique

Sécurité – la dimension nationale

Aspects juridiques

Les fondements de la sécurité nationale

L’évolution du budget consacré à la défense

Les plans d’acquisition de matériel militaire

Le développement des forces armées

La guerre hybride menée par la Russie

Le « bouclier oriental » (Tarcza Wschód)

La coopération régionale, pilier de la sécurité de la Pologne

Le rôle de la Pologne dans le système de sécurité européen

La dimension transatlantique de la sécurité de la Pologne

La Pologne dans l’OTAN

La coopération entre la Pologne et les États‑Unis

La guerre en Ukraine: une game ganger pour la sécurité polonaise

Conclusion

Résumé

Face au bouleversement de l’ordre international, la Pologne a développé ses capacités de défense et participé activement à la politique de sécurité de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de l’Union européenne (UE). Les tensions dans les relations transatlantiques, la guerre russo-ukrainienne, la rivalité accrue entre les puissances mondiales et les aspirations de l’UE à l’autonomie stratégique sont des facteurs clés qui influencent les défis stratégiques contemporains. Face à ces défis et en réponse aux menaces croissantes, la Pologne investit dans l’expansion de ses forces armées, prévoit de créer la plus grande armée terrestre d’Europe, et met en œuvre un programme national de modernisation de la défense, notamment avec le projet de « bouclier oriental ». L’augmentation des dépenses liées à la défense, s’élevant à 4,7% du PIB en 2025, et l’intensification de la coopération avec les partenaires européens renforcent le poids de la Pologne dans les thématiques sécuritaires internationales.

Le contexte politique, incluant les élections présidentielles de 2025 en Pologne et la présidence polonaise du Conseil de l’UE au premier semestre 2025, influencent également les orientations futures du développement de sa politique de sécurité. La Pologne est confrontée au nouveau monde multipolaire, où il est nécessaire de combiner la coopération entre alliés et le développement de ses propres capacités de défense. Selon le diagnostic historique de Zbigniew Brzeziński, l’avenir de la Pologne dépend du partenariat stratégique avec l’OTAN et les États‑Unis, de la coopération européenne, et du renforcement des mécanismes de sécurité régionale. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer sans aucun doute que Varsovie est devenue en 2025 la capitale de la sécurité européenne.

Kinga Torbicka,

Maître de conférences au département d’études stratégiques et de sécurité internationale de la faculté des sciences politiques et des études internationales de l'Université de Varsovie.

1939, l'alliance soviéto-nazie : aux origines de la fracture européenne

Sortir du communisme, changer d’époque

Où en est la droite? La Pologne

Quel avenir pour la dissuasion nucléaire ?

La longue gouvernance de Poutine

Le soldat augmenté : regards croisés sur l'augmentation des performances du soldat

Quelle industrie pour la défense française ?

Défense : surmonter l’impasse budgétaire

Les Européens abandonnés au populisme

L’Europe et notre souveraineté

L'Europe et la Souveraineté

Libertés : l’épreuve du siècle

Des soldats polonais, américains et britanniques participent, le 21 septembre 2022, à Nowa Dęba, dans l’est de la Pologne, à l’exercice militaire conjoint BEAR 22. L’opération, qui mobilisait des chars Leopard polonais et Abrams américains, visait à renforcer l’interopérabilité et la coopération entre alliés.

Introduction

En raison du changement de paradigme actuel et de la reconstruction de l’ordre international qui en découle, la Pologne agit massivement pour assurer sa sécurité nationale et internationale. La crise des relations transatlantiques due à la présidence de Donald Trump, la guerre russo-ukrainienne, le retour à la rivalité entre superpuissances (États‑Unis, Russie, Chine), les avancées technologiques, les conséquences des élections allemandes, la guerre hybride menée par la Russie contre l’Occident et le besoin d’une défense commune pour l’Union européenne sont les raisons pour lesquelles la situation internationale dans les mois et années à venir est mouvante, aussi bien pour la Pologne que pour l’Europe et le monde. La présidence polonaise du Conseil de l’Union européenne (1er janvier – 30 juin 2025), l’élection présidentielle en Pologne (18 mai 2025), l’augmentation significative des dépenses de défense nationale (4,7% en 2025), les projets de création de la plus grande armée d’Europe (environ 300.000 soldats en 2035) et le projet du « bouclier oriental » confirment cette tension internationale. Face à une « nouvelle guerre froide », Varsovie devient la capitale de la sécurité européenne.

Contexte historique et géopolitique

Stanisław Zarobny, „Przemiany w polskiej kulturze strategicznej w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku”, Studia nad Bezpieczeństwem, nr 4, 2019, p. 63-78 [en ligne].

L’expression « trahison de Yalta » apparaît dans les travaux des chercheurs sur l’histoire polonaise. Elle est synonyme d’abandon de la Pologne par ses alliés occidentaux, également appelée « quatrième partage de la Pologne ».

Stanisław Zarobny, op. cit.

Francis Fukuyama, La fin de l’histoire et le dernier homme, Flammarion, 1993.

Kinga Torbicka, « Comment continuer la solidarité ? Une conversation avec Lech Wałęsa », Le Grand Continent, 10 avril 2019 [en ligne].

« Tous ces éléments montrent que la Pologne est résolument attachée à l’OTAN et que l’OTAN est fermement déterminée à assurer la sécurité de la Pologne. C’est là un point important, alors que nous continuons de nous adapter à l’environnement de sécurité le plus imprévisible que nous ayons connu depuis une génération ». « Pour le secrétaire général de l’OTAN, la Pologne apporte des contributions majeures à notre sécurité commune », OTAN, 4 juin 2019 [en ligne].

Stanisław Koziej, „Nowa zimna wojna na wschodniej flance”, Pulaski Policy Papers, nr. 3, 2 avril 2019 [en ligne].

Edward Lucas, The New Cold War. Putin’s Threat to Russia and the West, St. Martin’s Griffin, 2014.

La stratégie sécuritaire de la Pologne s’est construite sur les trois éléments suivants : l’expérience historique, les conditions géopolitiques et les facteurs externes qui déterminent la position du pays dans les relations internationales. Selon Stanisław Zarobny, ces trois variables ont déterminé la conscience polonaise de la sécurité et de son système de défense1.

Certains événements historiques ont eu une répercussion particulière sur la définition de la politique de sécurité de la Pologne. La partition entre la Prusse, la Russie et l’Autriche-Hongrie a façonné une identité polonaise consciente des menaces extérieures, tandis que la lutte pour récupérer son indépendance tout au long du XIXe siècle, et son bref rétablissement en 1918, ont renforcé la nécessité de construire un État fort capable de défendre sa souveraineté. La Seconde Guerre mondiale, suivie de la « trahison de Yalta2 » et de la subordination de la Pologne à l’Union soviétique (URSS), ont confirmé l’importance des alliances et leur influence sur la sécurité nationale. La période communiste (1945-1989) a été une période de souveraineté limitée, au cours de laquelle la Pologne n’était pas un acteur des relations internationales mais une spectatrice, puisqu’elle ne pouvait avoir qu’une influence très limitée. En tant qu’État membre du pacte de Varsovie et du Conseil d’assistance économique mutuelle (CAEM), qui réunissait les pays du bloc communiste, la Pologne était entièrement subordonnée à l’Union soviétique. Sa dépendance à l’égard des puissances étrangères et sa transition après 1989 ont influencé la culture stratégique de la Pologne, mettant l’accent sur une défense forte et sur la nécessité d’une intégration à l’Occident pour garantir sa sécurité. Stanisław Zarobny appelle ces déterminants des « dispositions » et les définit comme des « modèles d’interprétation profonds et durables, qui façonnent l’interprétation des intérêts fondamentaux de la nation et qui expliquent la différenciation de la culture stratégique polonaise3 ». Sa position entre deux puissants voisins, l’Allemagne et la Russie, détermine sa stratégie sécuritaire. Ces deux États sont en effet historiquement considérés comme des menaces. Après la réunification allemande (1990) et l’effondrement de l’URSS (1991), la Pologne a pris la décision stratégique de rejoindre le système de sécurité euro-atlantique en adhérant à l’OTAN (1999) puis à l’UE (2004), un élément clé dans la construction de la politique sécuritaire de la IIIe République de Pologne.

La situation géopolitique actuelle de la Pologne résulte des changements du système international post-1989, qui pour les besoins de cette analyse ont été divisés en deux périodes : 1989-2014 et 2014-2025.

La première période est caractérisée par des changements géopolitiques influant significativement sur la sécurité de la Pologne : la fin de la guerre froide, l’effondrement de l’URSS et la redéfinition des blocs politiques et militaires. « La fin de l’histoire » prédite par Francis Fukuyama4 marque le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire de la Pologne5 : la conquête de sa souveraineté et sa capacité à prendre des décisions, en particulier dans le domaine de la politique étrangère et sécuritaire. La Pologne a quitté le pacte de Varsovie en 1991 – les derniers soldats soviétiques stationnés ont quitté le territoire polonais en 1993 –, et a retrouvé sa complète souveraineté puis s’est concentrée sur son intégration dans les institutions politiques et de sécurité occidentales. L’adhésion à l’OTAN et à l’UE ont été les fondements de la politique de sécurité de la Pologne, renforçant sa position au sein de la communauté euro-atlantique.

La période suivante, de 2014 à 2025, apporte de nouvelles menaces pour la sécurité de la Pologne qui entraînent une redéfinition de sa stratégie de sécurité. Cette période débute avec l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 : un choc pour les pays d’Europe centrale et orientale. La situation géopolitique dans la région conduit à une détérioration des relations entre l’Occident et la Russie, et de facto contraint la Pologne à adapter sa stratégie de sécurité. En 2019, Jens Stoltenberg, alors secrétaire général de l’OTAN, qualifie cette situation de « sécurité imprévisible6 », soulignant le nombre croissant de menaces et leur caractère multidimensionnel. La Pologne, en tant que membre essentiel de l’alliance transatlantique, s’est retrouvée au centre de la rivalité entre la Russie et l’Occident. Ce fait est notamment souligné par le général polonais Stanisław Koziej, qui parle d’une « confrontation néo-guerre froide7 ». Cette confrontation se présente sous la forme d’une guerre hybride menée par la Russie, qui combine des activités militaires, cybernétiques, économiques et de désinformation. En tant qu’État frontalier de l’OTAN et de l’UE, la Pologne a dû faire face à un besoin urgent d’augmenter les dépenses de défense et de renforcer le flanc oriental de l’Alliance. Dans le cadre de cette « nouvelle guerre froide8 », la Pologne s’est retrouvée à l’épicentre d’une rivalité stratégique visant non seulement à construire une défense contre une menace militaire directe, mais aussi à protéger l’intégrité des institutions euro-atlantiques. En renouant avec ses ambitions impériales, illustrées par l’annexion de la Crimée, la Russie a cherché à déstabiliser les structures de sécurité occidentales par des actions asymétriques. L’escalade de l’agression militaire russe en 2022 a été, aux yeux de la Pologne, une confirmation de la résurgence des aspirations de Vladimir Poutine à renouer avec la « Grande Russie », c’est-à-dire avec la vision impérialiste d’une Russie qui dominerait les pays de l’ex-URSS. De nos jours, ce concept est associé à la volonté de reconstruction de l’influence russe et de son statut de grande puissance, souvent au prix de la souveraineté d’autres pays. Les actions de Vladimir Poutine, en particulier l’attaque contre l’Ukraine, sont l’incarnation de cette idée.

La Pologne façonne sa politique de sécurité en fonction des dynamiques géopolitiques et de son expérience historique. Sa position en étau entre l’Allemagne et la Russie la conduit à se concentrer stratégiquement sur la défense et sur les alliances internationales. L’histoire de la Pologne – les partitions, la Seconde Guerre mondiale, la période communiste et la transition post-1989 – a façonné la culture stratégique du pays. Les adhésions à l’OTAN et à l’UE ont renforcé la position de la Pologne dans les structures euro-atlantiques, lui apportant une stabilité et une sécurité accrues. Après 2014, face aux politiques agressives russes, la Pologne a augmenté ses dépenses en matière de défense et est devenue un soutien plus actif du renforcement du flanc oriental de l’OTAN.

Sécurité – la dimension nationale

Aspects juridiques

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, Dziennik Ustaw 1967 nr 44 poz. 220, ISAP [en ligne].

Stanisław Koziej, Adam Brzozowski, Strategie bezpieczeństwa narodowego RP 1990–2014. Refleksja na ćwierćwiecze, [w:] Robert Kupiecki (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze 25 lat, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Warszawa 2015.

Ibid.

L’article 5 de la Constitution de la République de Pologne stipule que : « La République de Pologne sauvegarde l’indépendance et l’inviolabilité de son territoire, assure les libertés et les droits de l’homme et du citoyen ainsi que la sécurité des citoyens, protège le patrimoine national et assure la protection de l’environnement, guidée par le principe du développement durable9 ». La loi du 21 novembre 1967 définit le devoir universel de défendre la République de Pologne10 et donne à ce principe son fondement juridique. Cette loi de 1967 réglemente les principes d’organisation et de fonctionnement du système de défense de l’État, ainsi que les compétences des autorités publiques à cet égard. Le président de la République de Pologne, conformément à l’article 4 a de la loi, protège la souveraineté, la sécurité de l’État ainsi que l’inviolabilité et l’indivisibilité de son territoire. À la demande du Premier ministre, il approuve sa stratégie de sécurité nationale. La loi définit enfin les menaces pour l’État et les orientations de l’action actuelle dans le domaine de la politique de défense et de la sécurité nationale : « l’un des défis les plus importants et les plus urgents pour la Pologne après 1989 a été la formulation d’une stratégie nationale et l’élaboration d’une politique de sécurité indépendante adaptée à cette stratégie, comprenant une politique de défense11 ».

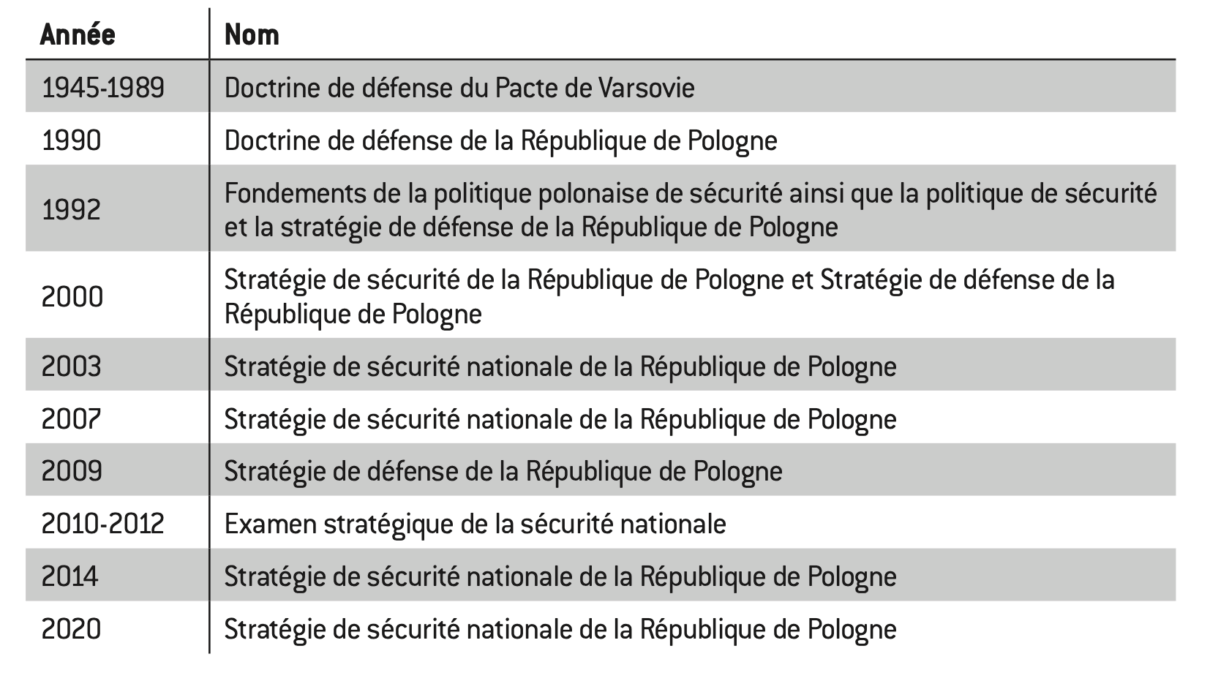

Le général Stanisław Koziej propose de diviser les stratégies entre celles qui furent mises en place juste après 1989, dans les conditions où la Pologne retrouvait son « indépendance stratégique » et négociait son adhésion à l’OTAN, et celles qui vinrent ensuite lorsque la Pologne était déjà membre de l’Alliance après 199912.

Tableau 1 : Principaux actes régulant la politique de défense (1990-2020)

Source :

Étude de l’auteur

Les fondements de la sécurité nationale

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Andrzej Duda, Rekomendacje do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Bureau de la Sécurité nationale, 4 juillet 2024 [en ligne].

Rekomendacje do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, op.cit.

Le Bureau de la sécurité nationale (BBN) est le bureau polonais qui exécute les tâches de sécurité nationale qui lui sont confiées par le président de la République de Pologne. Il assiste et soutient le président dans la mise en œuvre de ses tâches dans le domaine de la sécurité et de la défense. Il a été créé en 1991 par Lech Wałesa [en ligne].

La Pologne fonde actuellement sa stratégie de sécurité nationale sur une alliance solide avec l’OTAN et l’UE13, comme le souligne l’acte de 2020 : « le facteur fondamental qui structure la sécurité de la Pologne est son fort ancrage dans les structures transatlantiques et européennes, ainsi que le développement de la coopération bilatérale et régionale avec les partenaires les plus importants14 ». D’ailleurs, le « partenariat stratégique avec les États‑Unis d’Amérique » dans le domaine de la sécurité et de la défense est considéré comme une priorité15.

Le premier élément de l’acte est une analyse de l’environnement de la sécurité, qui prend en compte les facteurs internes et internationaux affectant la situation stratégique de la Pologne. Les menaces actuelles pour la sécurité de la Pologne sont liées à la Russie : « la menace la plus imminente est la politique néo-impérialiste des autorités de la Fédération de Russie, mise en œuvre par la force militaire16 ». Le maintien des conflits régionaux à la périphérie sud de l’Europe fait partie d’une autre catégorie de menace. L’acte détaille également d’autres risques pour la sécurité du pays (rivalité Chine/États‑Unis ; opérations hybrides ; sécurité énergétique, défis sanitaires…).

Sont ensuite précisés les valeurs, intérêts et objectifs nationaux qui constituent le fondement de la politique de défense et de sécurité de l’État. La sécurité nationale repose sur la mise en œuvre d’intérêts stratégiques spécifiques qui se reflètent dans quatre piliers de la politique de sécurité : la sécurité de l’État et des citoyens, le rôle de la Pologne dans le système de sécurité internationale, l’identité et l’héritage national, et enfin le développement social et économique ainsi que la protection de l’environnement.

Le premier, la sécurité de l’État et des citoyens, comprend l’intégration du système de gestion de la sécurité nationale et le renforcement des capacités de défense du pays. Dans ce domaine, la résilience face aux menaces, le développement des forces armées, la modernisation technologique et le renforcement de la cybersécurité sont d’une importance capitale. Il est tout aussi important de garantir la sécurité de l’information, y compris la lutte contre la désinformation et les menaces hybrides.

Le deuxième pilier affirme la priorité accordée au renforcement de la coopération au sein de l’OTAN et de l’UE, ce qui permet d’améliorer les capacités de défense du pays et de l’ensemble de la région euro-atlantique.

Le développement de la coopération bilatérale et régionale est un élément important, grâce auquel la Pologne peut contribuer à élaborer la politique de sécurité en Europe et dans le monde.

Le troisième pilier souligne l’importance des valeurs historiques de l’héritage chrétien et des principes universels qui façonnent la cohésion sociale du pays.

Le quatrième pilier concerne le développement social et économique et la protection de l’environnement. Il stipule que la sécurité ne se limite pas qu’aux questions militaires, mais qu’elle comprend la lutte contre l’exclusion sociale, le soutien à la croissance et la réponse aux défis climatiques. L’attention portée à la qualité de vie des citoyens et à l’environnement renforce la résistance de l’État aux crises internes comme externes.

La mise en œuvre de la stratégie de sécurité de la Pologne nécessite l’implication des institutions gouvernementales, des administrations locales et d’autres entités responsables d’aspects particuliers de la sécurité. Elle s’inscrit dans le cadre de la législation existante, et son efficacité fait l’objet d’une vérification et d’un ajustement continu par le biais d’examens stratégiques dans le domaine de la sécurité nationale. À l’avenir, il est prévu que les mécanismes détaillés de mise en œuvre de la stratégie soient définis dans la nouvelle loi sur la gestion de la sécurité nationale17.

La présente stratégie a été élaborée après l’annexion de la Crimée par la Russie et avant le déclenchement de la guerre à grande échelle en Ukraine. Elle doit être adaptée aux conditions géopolitiques actuelles et prendre en compte la nouvelle situation sécuritaire de la Pologne. Des travaux sont en cours pour rédiger un nouvel acte. Le président sortant de la République de Pologne, Andrzej Duda, a remis en juillet 2024 ses recommandations au gouvernement pour la nouvelle stratégie de sécurité nationale de la République de Pologne18. Ces stratégies ont été préparées par le Bureau de la sécurité nationale19, après consultation de 60 experts.

L’évolution du budget consacré à la défense

PLN est l’acronyme qui désigne la monnaie nationale polonaise le złoty, dont la valeur est de 4 złotys pour 1 euro (4,271 au 17 juin 2025).

Le Fonds de soutien des forces armées (FWSZ) a été créé le 23 avril 2022 en vertu de la loi sur la défense intérieure (UO). Il constitue l’une des trois principales sources de financement de l’armée polonaise, avec le budget de l’État et les fonds provenant de la vente d’actions de sociétés de défense. La Banque de l’économie nationale (BGK) est responsable de sa mise en place et de sa gestion en vertu d’un accord avec le ministre de la Défense. Le Fonds finance les tâches définies dans le « Programme de développement des forces armées » (PRSZ), ainsi que les plans détaillés de modernisation, d’acquisition et d’investissement des forces armées polonaises. Le FWSZ a remplacé le Fonds de modernisation des forces armées (FMSZ), qui avait une capacité financière moindre et ne permettait pas d’accorder de prêts. Les revenus du FWSZ proviennent principalement de prêts, d’obligations et de fonds budgétaires. Le FWSZ coopère avec le ministère de la Défense nationale, la BGK et le ministère des Finances. „Art. 41. Utworzenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych”, dans Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Wolters Kluwer, 19 mars 2025 [en ligne].

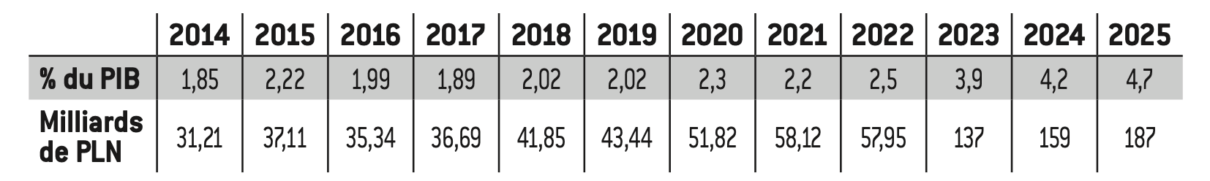

Le cadre juridique de la politique de sécurité et de défense précédemment évoqué se reflète dans les activités menées par la Pologne pour assurer la stabilité et la sécurité du pays. Depuis de nombreuses années, la Pologne augmente ses dépenses en matière de défense. Selon un rapport de l’International Institute For Strategic Studies, la Pologne est passée de la 20e à la 15e place mondiale en termes de dépenses de défense en 202420.

En 2013, ces dépenses représentaient 1,72% du PIB (28 milliards de PLN21), tandis qu’en 2025, elles atteindront 4,7% du PIB (186,6 milliards de PLN). En 2025, le budget de la défense a augmenté de 28,6 milliards de PLN soit une hausse de 18,1% : une conséquence directe de la guerre russe en Ukraine. Les dépenses totales de défense s’élèvent à 124,3 milliards de PLN provenant du budget de l’État (3,1% du PIB), dont 14 milliards sont versés au Fonds de soutien des forces armées (FWSZ)22. En outre, 76,3 milliards proviennent du FWSZ. Environ 41,7% des dépenses de défense seront allouées aux investissements et à l’achat d’équipements militaires. L’augmentation des dépenses en 2025 sera financée, entre autres, par des prêts et des émissions d’obligations du Fonds de soutien des forces armées (FWSZ), dont la dette s’élèvera à 113,1 milliards de PLN à la fin de l’année 2025. Bien que les dépenses prévues renforcent la position polonaise au sein de l’OTAN, elles représentent une charge budgétaire considérable. Le déficit budgétaire de l’État devrait atteindre 289 milliards de PLN (7,3% du PIB) ; la totalité de l’augmentation des dépenses de défense étant concentrée sur le Fonds de soutien des forces armées, des inquiétudes émergent quant à la viabilité financière du plan.

Tableau 2 : Dépenses de défense de la Pologne

Source :

“Military expenditure by country, in millions of US$ at current prices and exchange rates, 1949-2023, Military expenditure by country as percentage of gross domestic product, 1949-2023”, SIPRI Military Expenditure Database, 2023 [en ligne] ; Ustawa budżetowa na 2021 rok, 20 janvier 2021 [en ligne] ; „Odpowiedzialny, ale hojny – budżet na 2025 rok przyjęty”, Chancellerie du président du Conseil des ministres, 28 août 2024 [en ligne] ; Decyzja budżetowa na rok 2025 nr 10/Minister obrony narodowej z dnia 23 stycznia 2025 r., Dziennik urzędowy Ministra obrony narodowej, 24 janvier 2025 [en ligne].

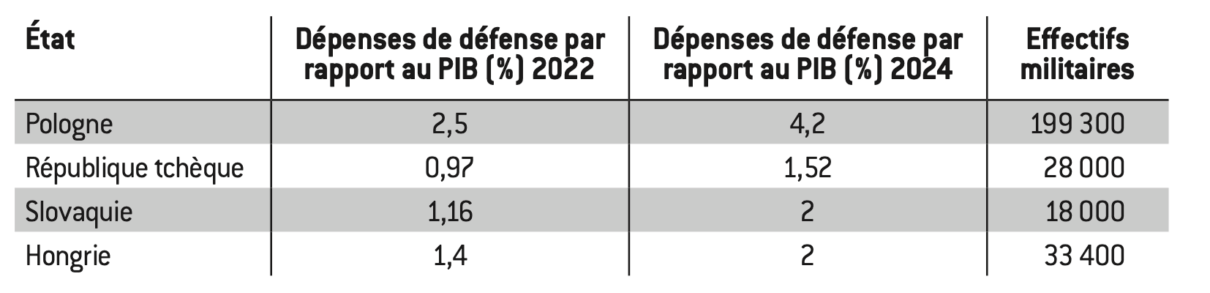

Tableau 3 : Dépenses de défense de la Pologne comparées à celles des pays du groupe de Visegrád (2022-2024)

Source :

étude de l’auteur.

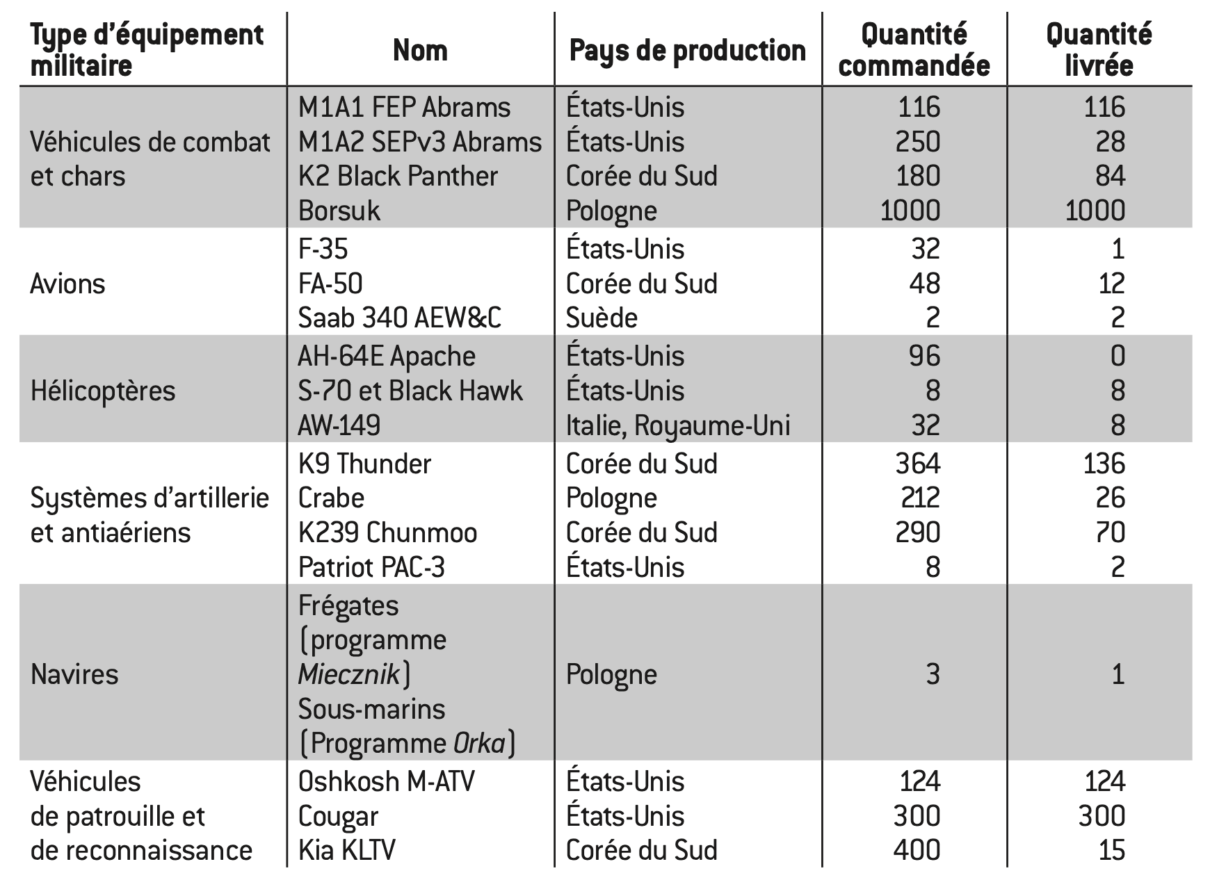

Les plans d’acquisition de matériel militaire

En outre, la Pologne négocie l’installation du système d’artillerie à roquettes HIMARS. Le contrat avec les États‑Unis a été conclu avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et la Pologne dispose actuellement de vingt ensembles de ce type. Le gouvernement PiS (2015-2023) a signé un accord-cadre pour livrer jusqu’à 500 unités, mais les négociations sont toujours en cours en 2025.

L’augmentation des dépenses s’accompagne d’un plan d’acquisition de matériel militaire, principalement auprès des États‑Unis et de la Corée du Sud. En outre, la Pologne a obtenu un prêt de 4 milliards de dollars des États‑Unis pour d’autres achats de matériel militaire, notamment des systèmes de défense aérienne Patriot et des hélicoptères Apache. Les forces armées polonaises ont en effet été sous-investies pendant des décennies, avec des équipements obsolètes datant de l’époque du Pacte de Varsovie. Jusqu’à l’adhésion à l’OTAN en 1999, les achats ont été peu nombreux et les possibilités de modernisation de l’armée polonaise limitées. La situation a radicalement changé en février 2022, lorsqu’une part importante de l’armement polonais a été envoyée sur le front ukrainien, ce qui a incité le ministère de la Défense (MoD) à signer de nouveaux contrats23. Les commandes passées, dont certaines ont été honorées en 2025, concernent différents types d’équipements militaires. Parmi ceux-ci, les plus importants sont24 :

– Des véhicules de combat et des chars : la Pologne disposera d’un total de 128 véhicules Leopard 2 (Allemagne) et a commandé des M1A1 FEP Abrams (États‑Unis) après 2022, dont 116 ont déjà été livrés. La livraison de M1A2 SEPv3 Abrams et de K2 Black Panther (Corée du Sud), plus avancés, est également en cours. Outre les chars, l’armée polonaise devrait également disposer de 1.000 véhicules de combat d’infanterie Borsuk (Pologne), ce qui en fera une force blindée importante en Europe ;

– Des avions : l’armée polonaise a actuellement 48 chasseurs F-16 (USA) en stock. Afin de moderniser la flotte aérienne, des chasseurs modernes F-35 (États‑Unis) ont été achetés, les livraisons étant prévues pour 2026. Des avions FA-50 (Corée du Sud) ont également été commandés. Deux avions Saab 340 AEW&C (Suède) ont aussi été achetés pour l’alerte précoce et le contrôle de l’espace aérien ;

– Des hélicoptères : les appareils AH-64E Apache (USA) sont en cours d’acquisition. Les premières livraisons sont prévues pour 2028, mais d’ici là, les machines seront louées par l’armée américaine. Des livraisons d’hélicoptères polyvalents AW-149 sont également en cours (Italie, Royaume-Uni) ;

– Des systèmes d’artillerie et antiaériens : l’un des principaux contrats de l’armée polonaise concerne l’acquisition de systèmes K9 Thunder (Corée du Sud). En 2025, la Pologne a reçu plus de 130 canons obusiers sur plus de 360 machines commandées, alors que les contrats-cadres prévoyaient près de 700 unités. L’armée polonaise dispose d’obusiers armés domestiques Krab, dont le nombre exact est difficile à déterminer, certains ayant été transférés en Ukraine. On estime qu’il y en a une vingtaine en Pologne, même si l’objectif est d’en acquérir plus de 200. La Pologne attend toujours la livraison de huit batteries du système Patriot (USA), bien que l’ambition soit d’en avoir beaucoup plus25 ;

– Des navires : la marine est une composante essentielle de l’armée polonaise. Après des années de sous-financement, deux programmes prioritaires sont mis en œuvre pour la moderniser. Le programme Miecznik (Espadon), qui prévoit la construction de trois frégates (dont la première devrait entrer en service en 2029), et le programme Orka (Orque). Władysław Kosiniak-Kamysz, ministre de la Défense nationale, a annoncé qu’au titre de ce dernier programme, la marine devrait recevoir de nouveaux sous-marins26. À l’occasion de la compétition pour le contrat de nouveaux sous-marins pour la Pologne, des offres ont été soumises par la France (Naval Group), la Suède (Saab), l’Italie (Fincantieri) et la Corée du Sud (HHI Group).

– Des véhicules de patrouille et de reconnaissance : l’armée polonaise dispose actuellement de 124 Oshkosh M-ATV et Cougar (USA) en stock. Une commande de véhicules légers Kia KLTV (Corée du Sud) est en cours.

Tableau 4 : Récapitulatif des achats d’équipements militaires (livrés et prévus, en janvier 2025).

Source :

compilation propre fondée sur les données du ministère de la Défense et de l’Agence de l’armement.

Le développement des forces armées

Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997, op. cit.

„Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa”, Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1117, ISAP [en ligne].

„Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny”, op.cit.

Le nombre de soldats professionnels dans les forces armées polonaises a connu des changements modérés ces dernières années, comme le confirment les données officielles du ministère de la Défense. En 2015, le nombre de soldats professionnels était de 96.200. Il a augmenté régulièrement les années suivantes pour atteindre 107.700 en 2019, 110.100 en 2020 et 118.300 en 2022, dont 11.500 femmes. La stabilité a également été maintenue dans l’emploi des employés civils de l’armée, dont le nombre était de 45.500 en 2015. Ce nombre est passé à 45.800 en 2019 et 46.600 en 2020, avec 46.500 employés civils, dont 21.500 femmes enregistrées en 2022. La structure du corps des militaires de carrière au 31 décembre 2022 comprend 10.000 officiers supérieurs et généraux, 11.600 officiers subalternes, 46.000 enseignes et sous-officiers et 50.700 soldats. En outre, il y avait 7.000 soldats en service d’aspirant et 31.730 soldats effectuant le service militaire territorial.

Un facteur important influençant cette tendance est le système de retraite en vigueur qui permet d’acquérir des droits à pension après 25 ans de service, voire après 15 ans seulement pour ceux entrés en fonction avant la réforme.

Les forces armées de la République de Pologne, conformément à l’article 26 de la Constitution, « servent à protéger l’indépendance de l’État et l’indivisibilité de son territoire et à assurer la sécurité et l’inviolabilité de ses frontières27 ». La loi du 11 mars 2022 sur la défense de la patrie précise en outre que « les forces armées veillent à la souveraineté et à l’indépendance de l’État, à sa sécurité et à sa paix28 ». Dès lors, selon cette loi, elles peuvent être engagées dans des activités allant au-delà de la défense du territoire national, notamment la lutte contre les catastrophes naturelles et l’élimination de leurs conséquences, les activités antiterroristes, la protection des biens, les opérations de recherche et de sauvetage, la protection de la santé et de la vie humaine, la défense du cyberespace, la neutralisation des explosifs et la gestion des crises. De son côté, la « loi sur les principes d’utilisation ou de séjour des forces armées de la République de Pologne en dehors des frontières du pays » définit les conditions de leur utilisation à l’étranger29. Les forces armées polonaises peuvent alors être déployées dans des opérations militaires de soutien aux États alliés ou de maintien de la paix, des opérations antiterroristes, dans l’évacuation de citoyens polonais, et peuvent aussi participer à des missions humanitaires, de recherche et de sauvetage, de formation et de représentation. D’autres dispositions régissent les tâches spécifiques des forces armées polonaises dans les situations de crise, la protection des frontières, le soutien aux activités des garde-frontières et de la police, et la sécurisation des navires et des ports maritimes. Les forces armées polonaises se composent de cinq types de troupes : les forces terrestres, la marine, l’armée de l’air, les forces spéciales et les forces de défense territoriale. Chacune des forces armées est dirigée par le commandant général des forces armées (le général Marek Sokołowski), le commandant opérationnel des types de forces armées (le général de division Maciej Klisz) et le commandant des forces de défense territoriale (le général de brigade Krzysztof Stańczyk).

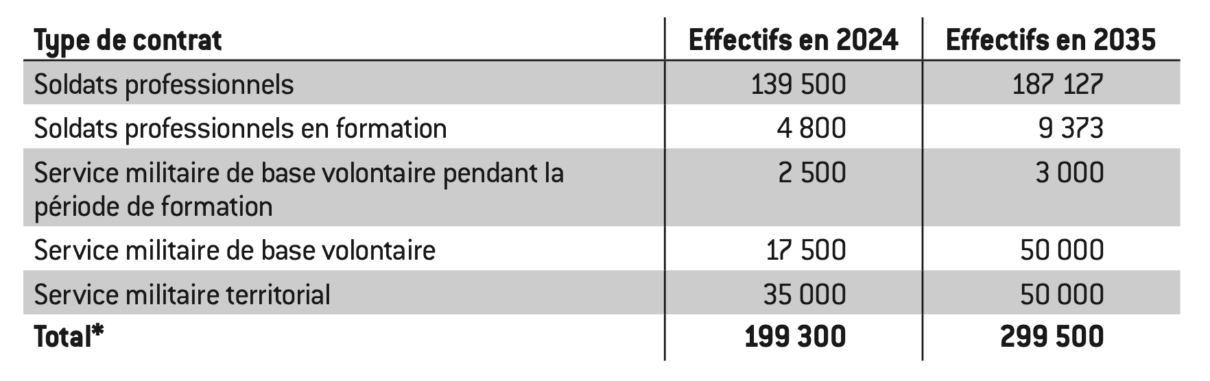

Le plan de modernisation technique pour 2021-203530 prévoit un financement record de 524 milliards de PLN pour la mise en œuvre à long terme des programmes de modernisation qui jouent un rôle clé dans le développement des capacités opérationnelles de l’armée polonaise. Le fondement juridique du processus d’expansion des forces armées modernes est la loi sur la défense de la patrie31. Cette loi prévoit une augmentation progressive de la taille des forces armées de 200.000 à 300.000 soldats d’ici à 2035 (voir tableau 5), ce qui pourrait en faire la plus grande armée de terre d’Europe32. L’accroissement des forces armées, à la fois en termes de soldats professionnels et de formations de soutien, fait partie d’une stratégie à long terme visant à moderniser et à développer le potentiel de défense de la Pologne. Le chiffre de 300.000 soldats comprend 187.127 soldats professionnels, 9.373 soldats professionnels en formation, 3.000 soldats volontaires en formation, 50.000 soldats effectuant le service militaire volontaire et 50.000 soldats du service militaire territorial. La mise en œuvre de ce plan ambitieux pourrait être confrontée à des difficultés majeures, liées en particulier aux facteurs démographiques et budgétaires qui pourraient limiter la capacité d’augmentation du nombre de soldats professionnels.

Bien qu’il y ait eu une augmentation progressive de la taille de l’armée au cours des dernières années, un taux d’abandon important reste un défi33. Selon les données du ministère de la Défense, en janvier 2023, 4.300 soldats ont arrêté leur service, en janvier 2024, ils étaient 4.500, toutefois en janvier 2025, ce nombre est descendu à 2.700.

Il convient également de noter que la Pologne participe aux opérations internationales, engageant 1.500 soldats dans dix missions de maintien de la paix ou opérations militaires sur différents continents34. La participation de la Pologne à ces missions souligne son implication active dans la stabilisation de la situation internationale et la coopération au sein des alliances politico-militaires.

Tableau 5 : Les forces armées de la République de Pologne (2024-2035)

Source :

ministère de la Défense nationale.

*Armée en temps de paix

La guerre hybride menée par la Russie

Stanisław Koziej, „Wojna hybrydowa: zimna i gorąca”, 2018 [en ligne] ; Stanisław Koziej, „Nowa, hybrydowa zimna wojna w Europie a bezpieczeństwo Polski”, 2016 [en ligne].

Katarzyna Zdanowicz, „Presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej”, Gardes-frontières de Podlasie, 2 avril 2025 [en ligne].

Dariusz Materniak, „„Zapad ‘25”: ograniczone, ale jednak możliwości”, Polska Zbrojna, 12 février 2025 [en ligne].

Une recrudescence des activités hybrides a été observée en 2023, en lien avec les élections législatives qui ont eu lieu cette année-là.

Plus aller plus loin : „Raport cząstkowy Zespołu ds. Dezinformacji. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004–2024”, 10 janvier 2025 [en ligne] ; Kazimierz Wóycicki, Marta Kowalska et Adam Lelonek „Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciwko Polsce”, Fundacja Pulaski, 2017 [en ligne]. Voir aussi les cas de désinformation régulièrement observés par le renseignement polonais „Polska na celowniku dezinformacji”, gov.pl, 2025 [en ligne] ; „Dezinformacja przeciwko Polsce. Meldunki sytuacyjne”, gov.pl [en ligne].

Selon le rapport ESET sur les menaces pour le deuxième semestre 2024, la Pologne est le deuxième pays le plus attaqué au monde, après le Japon. “Threat Report H2 2024”, Eset Digital Security, 2024 [en ligne].

Le 10 juillet 2023, l’Université d’étude sur la guerre, la plus grande université militaire de Pologne, a été victime d’une attaque menée par le groupe CyberTriad, groupe lié aux services de renseignement russes. Voir Nikola Bochyńska, „Nowe szczegóły cyberataku na Akademię Sztuki Wojennej”, CyberDefense24, 24 août 2023 [en ligne].

„Zarzut za podpalenie marketu budowlanego na zlecenie rosyjskiego wywiadu”, Procureur national, 12 mars 2025 [en ligne].

„Komunikat dotyczący działalności dywersyjnej FR”, Agence de sécurité intérieure, 25 octobre 2024 [en ligne].

La « flotte fantôme » est un réseau de pétroliers qui permet à la Russie d’exporter du pétrole malgré les sanctions occidentales. Son fonctionnement repose sur l’achat de vieux navires par des intermédiaires de pays tiers ; il tire profit de lacunes juridiques dans le commerce international et dans le recrutement d’équipages, notamment de l’UE et de l’Ukraine. Plus d’un tiers de ces navires appartenaient auparavant à des sociétés occidentales soutenant officiellement les sanctions. Au-delà de financer l’agression russe contre l’Ukraine, la «flotte fantôme» présente des risques pour l’environnement et la sécurité, des dispositifs d’espionnage ayant été découverts sur certains pétroliers. L’UE envisage d’étendre les sanctions non seulement aux navires, mais aussi aux agences et au personnel clé, ce qui pourrait compromettre la capacité opérationnelle de la flotte. Des unités de la flotte sont dès lors soupçonnées d’être impliquées dans des actes de sabotage et d’endommager des infrastructures sous-marines essentielles dans la région. Pour riposter, les États baltes membres de l’OTAN ont lancé l’opération Baltic Sentry, opération visant à renforcer la surveillance et la protection des infrastructures sous-marines. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de lutte contre les menaces hybrides, orientée sur la détection et la prévention des actes de sabotage en mer Baltique. « “Baltic Sentry”, une nouvelle activité de l’OTAN pour des infrastructures critiques plus sûres », OTAN, 14 janvier 2025 [en ligne] ; Eitvydas Bajarūnas, “Choking Russia’s Shadow Fleet in the Baltic”, CEPA, 15 janvier 2025 [en ligne] ; Damian Szacawa et Jakub Bormio, „‚Wartownik Bałtyku’ – odpowiedź NATO na działania sabotażowe Rosji na Bałtyku”, Komentarze IEŚ, 1267, 2025 [en ligne].

La guerre hybride, menée par la Russie et la Biélorussie, et bien plus ressentie depuis 2014, contraint la Pologne à renforcer sa défense. Cette guerre, dans laquelle les méthodes militaires traditionnelles sont combinées à des actions non militaires35, constitue une menace sérieuse pour la stabilité du pays et de la région dans son ensemble. Les exemples d’actions hybrides sont nombreux :

– l’instrumentalisation de la migration à des fins de déstabilisation. Depuis 2021, la Pologne est confrontée à une crise migratoire à sa frontière orientale. Elle résulte d’une stratégie de la Biélorussie, soutenue par le gouvernement russe, d’acheminement à la frontière polonaise de migrants du Moyen-Orient (principalement d’Afghanistan, de Syrie, de Somalie, d’Inde, d’Iran et du Yémen), instrumentalisés comme une « arme » de déstabilisation des frontières de l’UE. Chaque semaine, les garde-frontières polonais recensent en moyenne 100 tentatives de franchissement illégal de la frontière36 ;

– les manœuvres militaires conjointes régulières entre la Biélorussie et la Russie : les dernières ont eu lieu près de Grodno, à proximité du corridor de Suwałki (voir l’encadré page 35), du 29 au 31 juillet 2023. La prochaine manœuvre est prévue pour septembre 2025 (exercices Zapad 202537). Les exercices militaires à proximité des frontières polonaises témoignent de la menace militaire croissante de la Russie et de la Biélorussie, qui mettent non seulement à l’épreuve les capacités militaires, mais surtout déstabilisent la situation dans la région en provoquant délibérément un sentiment de menace dans les pays voisins ;

– la présence du groupe paramilitaire Wagner en 202338 près de la frontière polonaise avec la Biélorussie : cela avait suscité des inquiétudes particulières quant à une éventuelle escalade des activités hybrides, comme le sabotage, la désinformation et les provocations sur le territoire polonais ;

– la guerre de l’information : la désinformation et la manipulation de l’information sont utilisées pour déstabiliser le pays à l’intérieur et pour saper l’image de la Pologne à l’extérieur39 ;

– les cyberattaques : en 2024, la Pologne a enregistré une moyenne de 5.000 cyberattaques par jour, ce qui en fait l’un des pays les plus attaqués d’Europe40. Les principales victimes étaient les institutions gouvernementales, le secteur financier, les hôpitaux, l’enseignement supérieur41, ainsi que les infrastructures critiques notamment les chemins de fer et les réseaux énergétiques ;

– les activités de sabotage : en 2024, de nombreux incendies (infrastructures critiques, hôpitaux, chemins de fer) ont été provoqués par des activités de sabotage42 ;

– les activités de diversion : la présence et l’activité des espions russes et biélorusses, recueillant des renseignements et soutenant la déstabilisation interne, est de plus en plus importante43 ;

– la « flotte fantôme » russe : elle intensifie ses activités en mer Baltique, détériorant des infrastructures sous-marines essentielles de la région44.

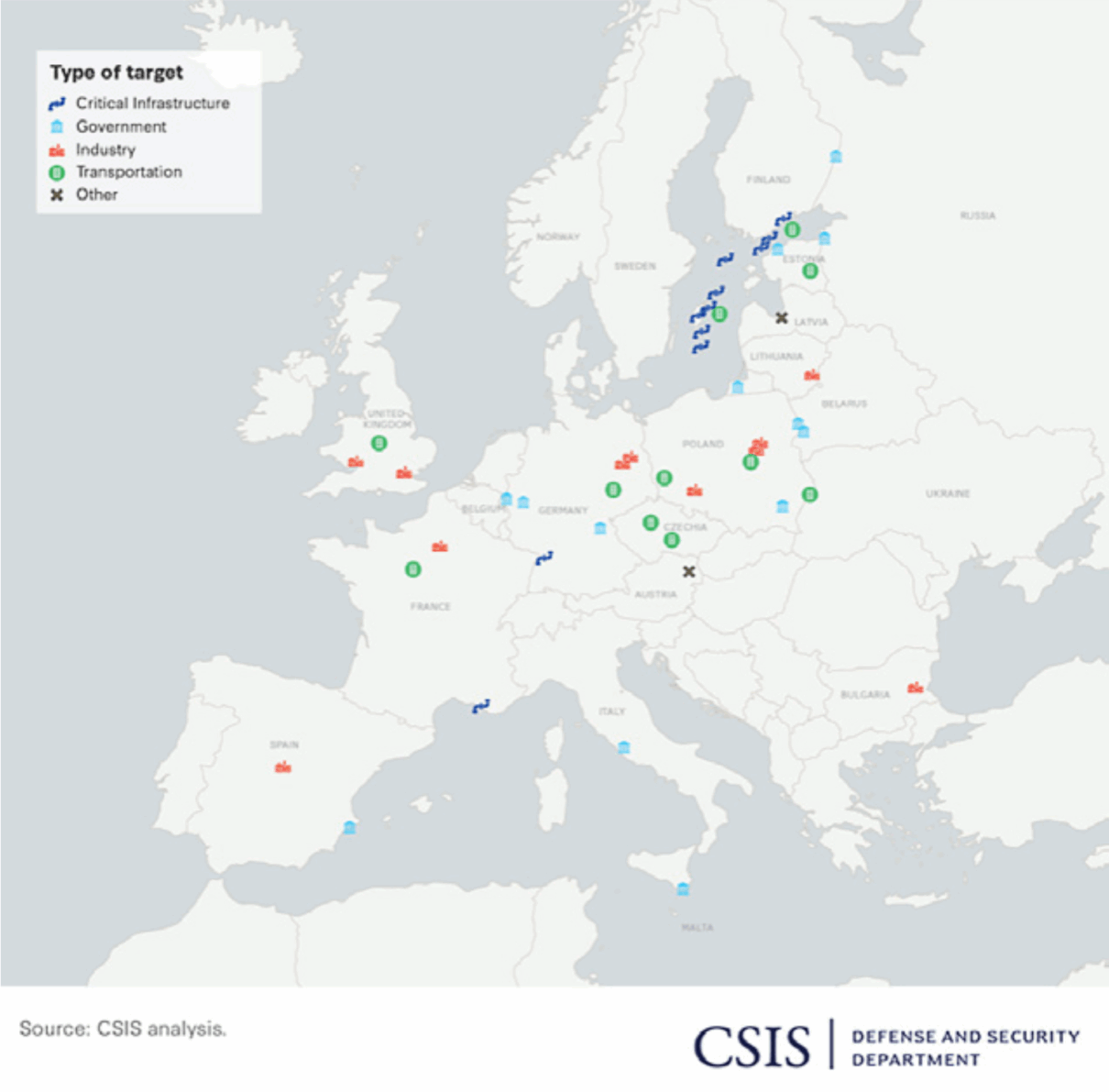

La Pologne se trouve sur la ligne de front de la guerre hybride. Elle est confrontée à de nombreuses menaces visant à déstabiliser l’État et son environnement, comme l’illustre le graphique 1. Pendant la campagne présidentielle en Pologne, des réseaux de faux comptes liés aux intérêts russes ont été identifiés. Ils diffusaient des contenus de désinformation sur des sujets tels que la guerre en Ukraine, la migration ou les relations avec l’Union européenne. L’objectif était d’accentuer les divisions sociales et de saper la confiance envers certains candidats et institutions. Des récits prorusses récurrents étaient relayés, notamment l’idée que seule la Russie chercherait réellement la paix. Des opérations spécifiques ont également été identifiées, telles que Overload (surcharge d’information) et Doppelganger (usurpation de l’identité de médias crédibles)45.

Graphique 1 : Attaques russes en Europe, 2022-2025

Source :

Seth G. Jones, “Russia’s Shadow War Against the West”, Center for Strategic and International Studies, 18 mars 2025 [en ligne].

Le « bouclier oriental » (Tarcza Wschód)

L’une des réponses aux menaces auxquelles la sécurité de la Pologne est exposée, outre les mesures prises et décrites ci-dessus, est le projet national de dissuasion et de défense « bouclier oriental 2024-202846 » (Tarcza Wschód). Il s’agit d’une initiative déterminante pour renforcer la sécurité de la Pologne et celle du flanc oriental de l’OTAN. Le projet, annoncé en mai 2024, comprend la construction de fortifications à la frontière avec la Russie et la Biélorussie, un système de fortifications militaires, des barrières physiques et des systèmes modernes de surveillance de l’espace aérien. Sa mise en œuvre est prévue pour 2024-2028, avec un budget de 10 milliards de PLN.

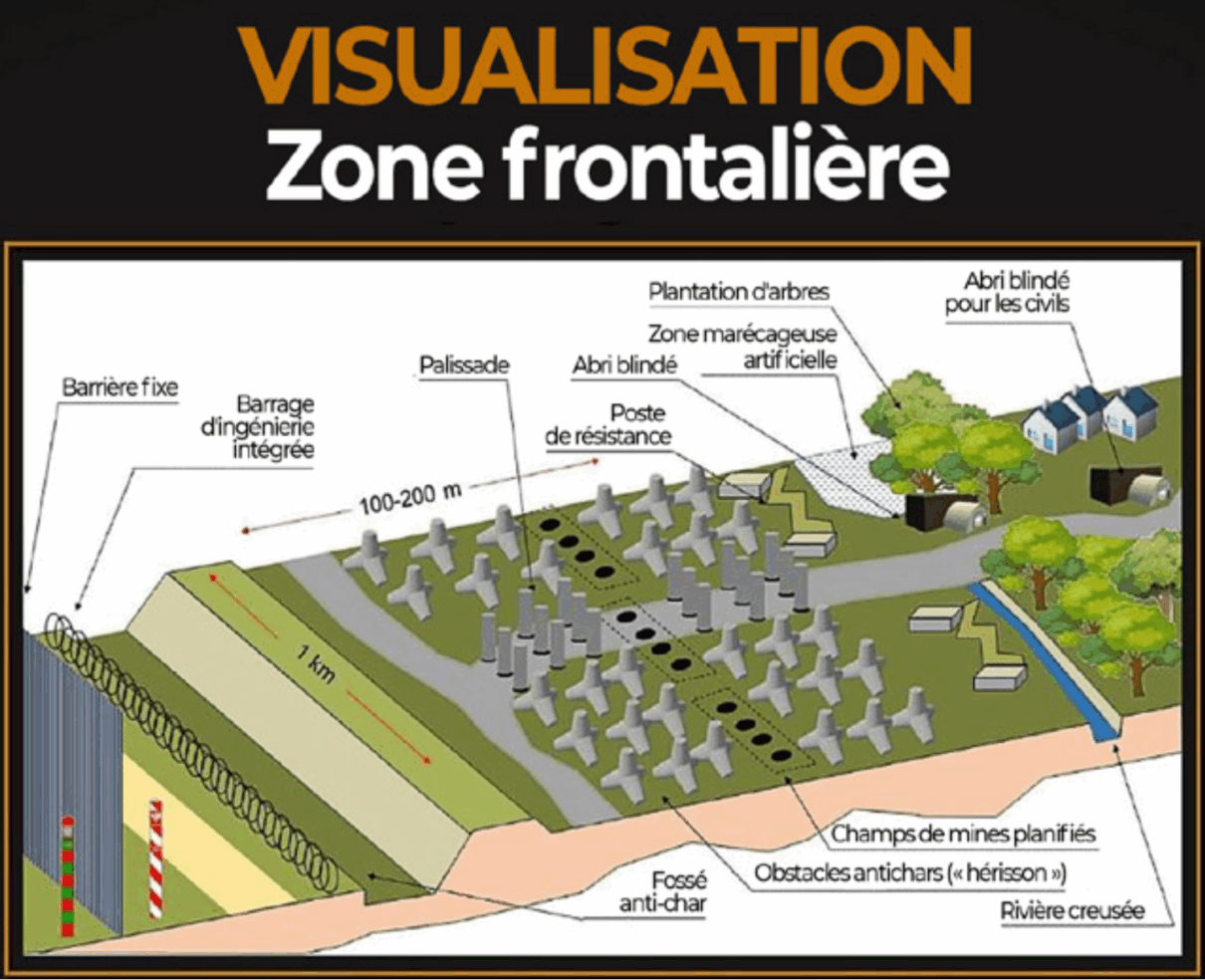

Graphique 2 : Visualisation d’une section du projet de défense et de dissuasion nationale du « bouclier oriental » ceinture frontalière

Source :

Tarcza Wschód [en ligne].

Son importance stratégique pour la protection de la frontière orientale de l’UE a été soulignée, en particulier dans le contexte de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie et de l’Estonie. La décision a été adoptée dans le cadre d’un amendement à la résolution sur le livre blanc sur l’avenir de la défense européenne, proposé par le groupe du Parti populaire européen (PPE). L’amendement souligne l’importance de la protection des frontières terrestres, aériennes et maritimes de l’UE, en particulier à l’Est, en tant qu’élément majeur de la sécurité de la Communauté dans son ensemble. « Le bouclier oriental et la ligne de défense de la Baltique soient considérés comme des projets phares pour l’Union, visant à renforcer la dissuasion et à surmonter efficacement les menaces potentielles provenant de l’Est ». Voir la « Résolution du Parlement européen du 12 mars 2025 sur le livre blanc sur l’avenir de la défense européenne », Parlement européen, 12 mars 2025 [en ligne].

Le principe de base du « bouclier oriental » est de renforcer les capacités de dissuasion, d’entraver les mouvements de l’ennemi et d’assurer le bon déroulement des mouvements de ses propres forces. Dans ce contexte, le programme prévoit la construction d’infrastructures de défense telles que des fossés antichars, des systèmes de barrage, des bunkers et des entrepôts de stockage de matériel militaire. Ces éléments sont destinés à former un système de défense complet, intégré au barrage existant à la frontière polono-biélorusse et à la « Ligne de défense baltique » en cours de construction par les États baltes. Le programme est également stratégique pour le renforcement des capacités de reconnaissance de la Pologne et de l’OTAN. L’initiative prévoit d’étendre les systèmes de détection, y compris les capteurs, les caméras et l’infrastructure satellitaire. La modernisation comprendra également des systèmes anti-drones, conformément aux tendances mondiales en matière de défense contre les menaces asymétriques. Le projet est conçu à la fois pour dissuader et pour protéger les civils. De nouvelles infrastructures militaires et défensives contribueront à la stabilité de la région et renforceront le rôle de la Pologne au sein de l’architecture de sécurité européenne et transatlantique. Le Parlement européen a reconnu la nécessité de ce projet pour la sécurité commune lors d’une session plénière qui s’est tenue à Bruxelles, le 12 mars 2025, et comme une initiative clé pour la sécurité commune de l’Union européenne47. La Commission européenne qualifie le projet dans son livre blanc de « domaine critique pour le réarmement de l’Europe » (19 mars 20248).

La coopération régionale, pilier de la sécurité de la Pologne

Il convient de souligner que la création du Groupement tactique de Visegrad (EU BG V4) en 2015 lors du sommet du V4 à Budapest est un exemple de coopération régionale en matière de défense. Sa création a constitué une étape importante vers une coopération militaire plus étroite entre les pays du V4. Les éditions suivantes du groupement tactique ont été lancées en 2019, 2023 et 2024, chacune impliquant des unités militaires polonaises, notamment la 6e brigade aéroportée. Voir Jakub Bornion, „Rozwój współpracy wojskowej państw Grupy Wyszehradzkiej w ramach jednostek międzynarodowych w 2023 roku”, Komentarze IEŚ, 952, 18 septembre 2023 [en ligne] ; Krzysztof Rybicki, „Inauguracja dyżuru Dowództwa Operacji Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej (EU OHQ BG V4 2023/I) i Grupy Bojowej Unii Europejskiej 2023-1 (EU BG V4)”, Armée polonaise [en ligne] ; „V4 Trust—Program for the Czech Presidency of the Visegrad Group (July 2015–June 2016)”, Groupe de Visegrad [en ligne].

L’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) est une alliance militaire régionale formée en 2002 par les six États de l’ex-URSS qui découle du Traité de Tachkent de 1992. L’organisation fonctionne selon les principes de la sécurité collective, en supposant une défense mutuelle en cas d’agression extérieure. Elle comprend la Russie, la Biélorussie, l’Arménie (suspendue), le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan, tandis que l’Azerbaïdjan, la Géorgie et l’Ouzbékistan se sont retirés de l’organisation. L’OTSC mène régulièrement des exercices militaires, principalement sous l’égide de la Russie, et a mis en place une force de réaction rapide en 2008. L’organisation est notamment intervenue au Kazakhstan en 2022 à la demande du président du pays à la suite de manifestations de masse. L’OTSC est également confrontée à des crises internes, telles que des différends politiques entre ses membres, comme la suspension de l’adhésion de l’Arménie. L’alliance est un outil d’influence de la Russie dans la région, mais son efficacité et sa cohérence sont controversées. Voir Michał Patryk Sadłowski, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Prawno-instytucjonalne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 ; Agnieszka Legucka, “Russia and the CSTO in the Face of Destabilisation in the Neighbourhood”, Polish Institute of International Affairs, 25 novembre 2020 [en ligne].

Amélie Zima, « La politique de défense de la Pologne dans le contexte du Brexit : Bilatérale, multilatérale ou flexilatérale ? », Politique européenne, No. 70, 2020, p. 116-143 [en ligne].

Outre la dimension nationale de la sécurité de la Pologne, les dimensions euro-atlantique et régionale sont également importantes. Elles créent ensemble les orientations du développement de la défense, constituant la base d’une vision globale de la sécurité de la Pologne à l’international. Les partenariats avec les États‑Unis, l’OTAN et l’UE forment la base de la politique étrangère et de sécurité polonaise, ce qui n’entrave pas l’attachement polonais aux alliances régionales (voir tableau 7)49. Ces nombreuses formes de coopération et de dialogue, dont la Pologne a été (et est toujours) une initiatrice et une participante active, soulignent son rôle de leader en Europe centrale et orientale, où la question de la sécurité géopolitique et militaire reste l’une des principales priorités. Il convient de noter que la Pologne est située entre le flanc oriental de l’OTAN (comprenant la Pologne, la Roumanie, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie) et l’Europe centrale (Pologne, République tchèque, Croatie, Hongrie, Slovaquie et Slovénie). Elle se trouve aussi à la frontière entre l’OTAN et l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC50), ce qui souligne son importance stratégique dans le système de sécurité européen.

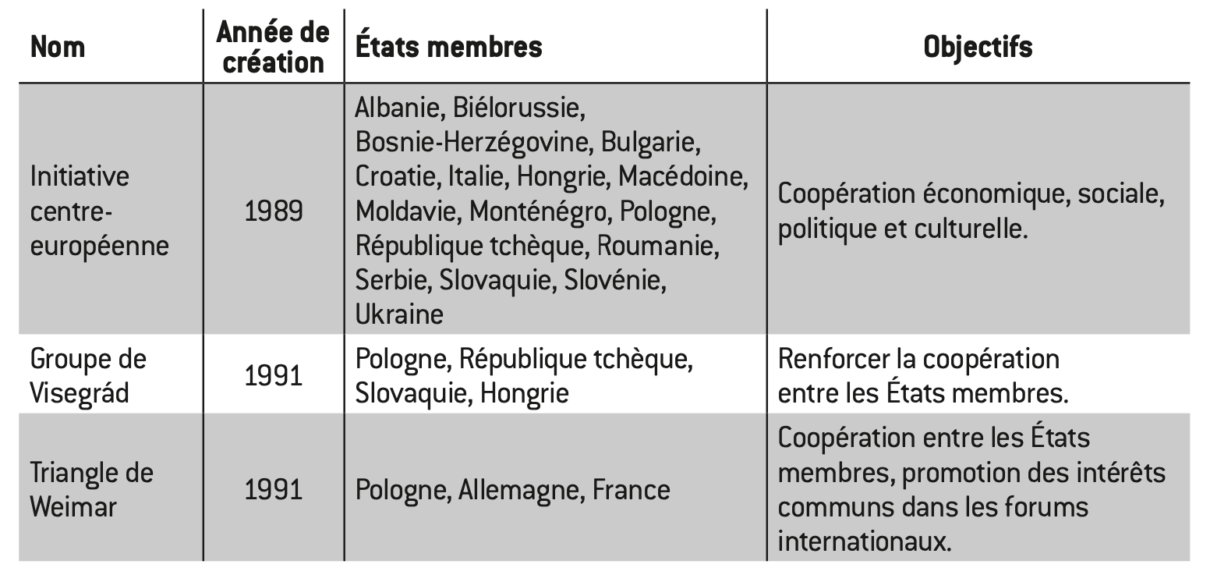

La Pologne essaye depuis quelques années de réactiver les formes existantes de coopération politique et de défense ou d’en créer de nouvelles, comme le montre le tableau 6. Ces activités visent à renforcer la position de ces États sur la scène européenne, en mettant l’accent sur la solidarité régionale, soutenue par la croissance économique de la région. La chercheuse Amélie Zima de l’IFRI qualifie cette approche de « flexilatéralisme » qui comprend trois niveaux de coopération : bilatéral, multilatéral au sein de l’OTAN et multilatéral au sein de l’Union européenne51. Ce concept, défini pour la première fois par Samuel B. H. Faure, désigne une politique étatique consistant à mettre en œuvre simultanément diverses formes de coopération internationale52.

Tableau 6 : Principales participations de la Pologne à des organisations/forums de coopération régionale

Source :

analyse de l’auteur

La coopération régionale permet en partie d’assurer la sécurité de la Pologne, ce qui est illustré par les formes de coopération décrites ci-dessus. En renforçant ses relations avec ses alliés régionaux, la Pologne se place au cœur de la construction de l’architecture de sécurité européenne. Le « flexilatéralisme » permet une adaptation souple de la politique aux conditions changeantes, ce qui fait de la Pologne l’un des chefs de file de la coopération régionale en matière de défense. Elle joue ainsi le rôle de promoteur de la sécurité et pas seulement de bénéficiaire.

Le rôle de la Pologne dans le système de sécurité européen

Magdalena el Ghamari, Teresa Usewicz, Kinga Torbicka, “Common Security and Defense Policy of the European Union Through the Prism of Polish Experiences and Security Interests”, Polish Political Science Yearbook, 2021 [en ligne].

Stała współpraca strukturalna w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa (PESCO), Eur-Lex, 8 septembre 2023 [en ligne].

Centre européen intégré d’entraînement et de simulation interarmées (EUROSIM) ; Centre d’entraînement médical des forces d’opérations spéciales (SMTC) ; Système intégré sans pilote au sol (iUGS) ; Systèmes maritimes (semi-) autonomes pour la lutte contre les mines (MAS MCM) ; Surveillance et protection portuaires et maritimes (HARMSPRO) ; Radio logicielle sécurisée européenne (ESSOR) ; Équipes de réaction rapide et assistance mutuelle en matière de cybersécurité (CRRT) ; Commandement médical européen (CME) ; Réseau de plateformes logistiques en Europe et soutien aux opérations (NetLogHubs) ; Mobilité militaire ; Capacités de guerre en collaboration de l’UE (ECoWAR) ; Solution de radionavigation de l’UE (EURAS) ; Défense des ressources spatiales (DoSA).

« Déclaration de la Présidente von der Leyen sur le paquet défense », Commission européenne, 4 mars 2025 [en ligne].

La participation de la Pologne au développement de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) a été considérée au fil des années comme un contrepoint à son engagement auprès de l’OTAN53. Elle reste à ce jour complémentaire des engagements alliés. La Pologne s’est engagée dans la coopération structurée permanente en matière de défense et de sécurité (PESCO)54, mais reste sceptique quant au Fonds européen de défense. Cela s’explique par la crainte d’un affaiblissement potentiel des liens transatlantiques ainsi que par la duplication des structures de l’OTAN, que la Pologne considère comme le pilier de sa sécurité. En outre, la Pologne formule des réserves quant aux modalités d’attribution des financements issus du Fonds, qui favorisent les États disposant d’un secteur industriel de défense développé, ce qui risque d’accentuer les inégalités au sein de l’Union européenne. Par ailleurs, la Pologne participe à treize initiatives PESCO55.

Néanmoins, la présidence polonaise du Conseil de l’UE (du 1er janvier au 30 juin 2025) a placé le renforcement de la sécurité et de la défense en Europe comme son objectif numéro un, ce qui peut être interprété comme l’expression de la volonté polonaise de se rapprocher des mécanismes de construction de défense européenne. La situation internationale (y compris la crise des relations transatlantiques), la guerre en Ukraine qui en est à sa troisième année, ainsi que la volonté de souligner le rôle des États du flanc oriental de l’OTAN pour la sécurité de l’ensemble du continent, ouvrent la voie vers une politique de défense continentale commune. Le Plan ReArm Europe, annoncé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen56 et approuvé par le Parlement européen57, prévoit la mobilisation d’environ 800 milliards d’euros pour renforcer les capacités de défense de l’UE. L’initiative comprend, entre autres, un nouveau mécanisme de prêt qui fournira 150 milliards d’euros aux États membres pour des investissements dans la défense, facilitant les achats conjoints d’équipements militaires et augmentant l’interopérabilité des forces armées de l’UE. Pour la Pologne, c’est l’occasion d’intensifier la coopération avec les partenaires de la région et de renforcer ses propres capacités de défense en participant à des programmes conjoints et à des initiatives communes en matière d’armement, ce qui augmentera sa participation au développement de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l’UE.

| Traité de Nancy

Le Traité de Nancy, signé le 9 mai 2025, constitue une nouvelle étape majeure dans les relations franco-polonaises, portant la coopération bilatérale à un niveau inédit de partenariat stratégique et de confiance mutuelle. Source : „Przełomowy traktat polsko-francuski podpisany w Nancy”, Chancellerie du président du Conseil des ministres, 9 mai 2025 [en ligne]. |

La dimension transatlantique de la sécurité de la Pologne

Selon la Stratégie de sécurité nationale de la République de Pologne (2020), l’OTAN et les États‑Unis sont des partenariats stratégiques. Il convient de souligner que le fort attachement de la société polonaise à la garantie de sécurité offerte par les États‑Unis s’ancre dans un ensemble de déterminants historiques, géopolitiques et psychologiques. Marquée par les expériences d’occupation et d’abandon par les puissances occidentales au XXe siècle, la Pologne considère l’alliance avec les États‑Unis comme une garantie concrète de sécurité. La présence militaire américaine sur son sol est perçue comme un engagement dissuasif face à la menace russe. De plus, l’opinion publique associe souvent les États‑Unis à la défense de la souveraineté nationale et à la fiabilité stratégique.

La Pologne dans l’OTAN

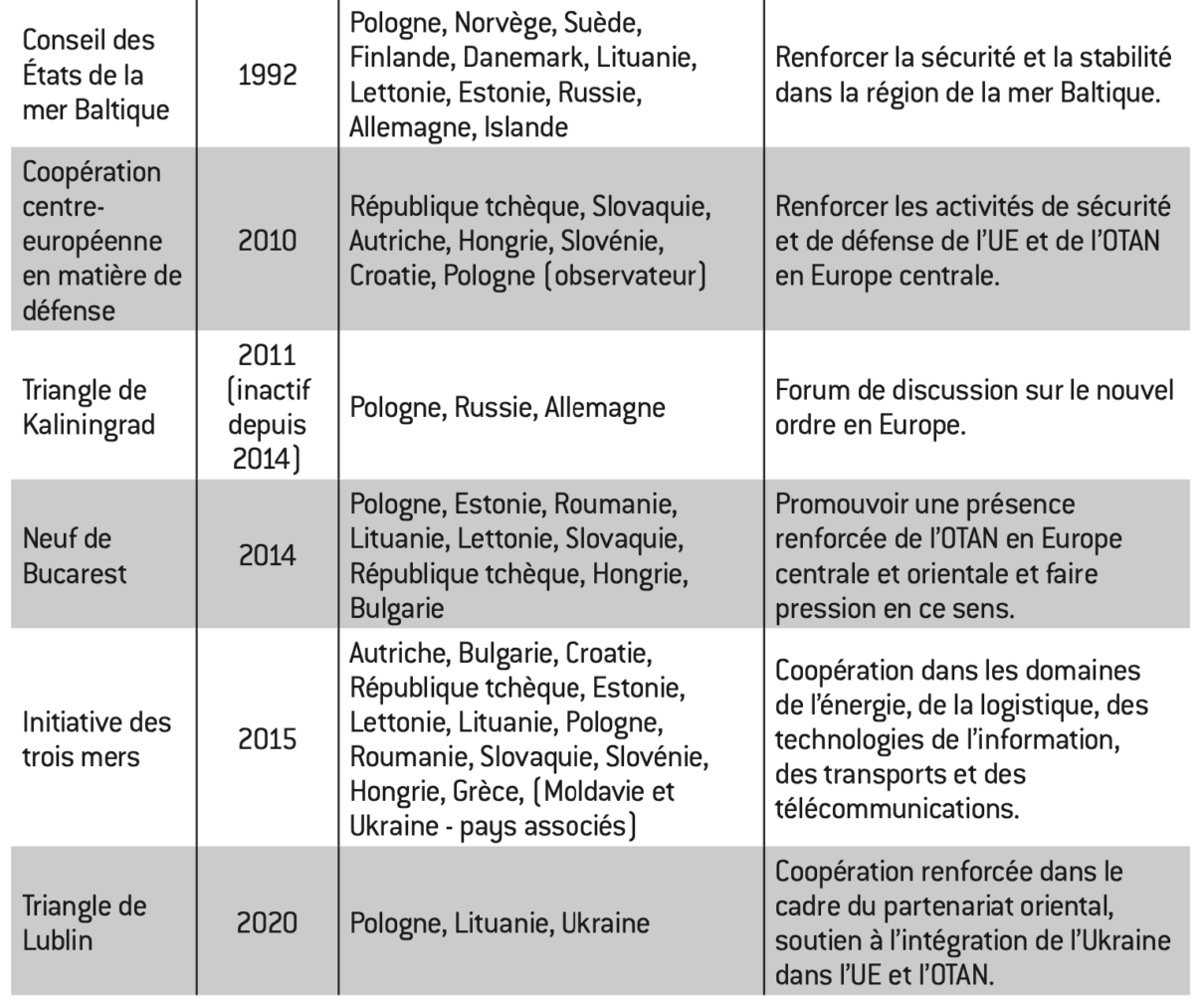

Entre 2014 et 2025, le flanc oriental de l’OTAN a acquis une importance cruciale pour la sécurité de la Pologne et de l’ensemble de la région euro-atlantique. En tant que pays limitrophe de la Russie (Oblast de Kaliningrad), de la Biélorussie et de l’Ukraine, la Pologne se trouve en première ligne des menaces potentielles et de la déstabilisation liées aux politiques agressives du Kremlin. La guerre en Ukraine, qui dure depuis 2014, a incité l’OTAN à renforcer les capacités de défense de ses États membres orientaux. À la suite de l’annexion de la Crimée en 2014, l’Alliance de l’Atlantique Nord a considéré la Russie comme une menace pour la sécurité européenne. Cela s’est traduit par des décisions prises lors des sommets successifs de l’OTAN – à Newport (2014), Varsovie (2016), Bruxelles (2018), Vilnius (2023) et Washington (2024).

Le sommet de Newport de 2014 a lancé la mise en œuvre du plan d’action sur l’état de préparation (Readiness Action Plan ou RAP), qui comprend : la création de la force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation (Very Readiness Joint Task Force ou VJTF), fer de lance de l’OTAN, capable de se déployer rapidement, l’augmentation des capacités opérationnelles du Corps multinational Nord-Est (MNC NE) à Szczecin, et l’intensification des exercices militaires en Europe centrale et orientale (y compris Anaconda-16 avec 31.000 soldats).

Les décisions prises lors du sommet de l’OTAN à Varsovie en 2016 ont renforcé les engagements en matière de défense en établissant des groupements tactiques de l’OTAN en Pologne et dans les États baltes. En Pologne, les États‑Unis ont assumé la responsabilité du commandement en déployant leurs troupes dans les régions d’Orzysz et de Bemowo Piszki. Par la suite, le sommet de l’OTAN de 2018 à Bruxelles a adopté l’initiative dite « 4×30 », visant à renforcer l’état de préparation militaire en prévoyant de déployer 30 bataillons, 30 escadrons aériens et 30 navires dans un délai de 30 jours58. Il s’agit d’une nouvelle étape vers l’unité de l’Alliance et pour la dissuasion à l’égard de la Russie. Les deux derniers sommets de l’OTAN, à Vilnius (2023) et à Washington (2024), se sont concentrés sur le renforcement des capacités de défense et de dissuasion. Dans la capitale lituanienne, des décisions ont été prises pour étendre la présence des bataillons de l’OTAN au niveau de la brigade, renforcer la défense aérienne et antimissile, développer des plans de défense régionaux qui prennent en compte les spécificités de l’Europe balte et centrale, ainsi qu’accroître la présence militaire de l’Allemagne en Lituanie et celle du Canada en Lettonie. À Washington, dans le cadre de sa stratégie de dissuasion à l’égard de la Russie, l’Alliance a décidé d’un soutien à long terme à l’Ukraine. Des engagements financiers de 40 milliards d’euros par an et un plan de déploiement de systèmes de missiles à longue portée par les États‑Unis et l’Allemagne d’ici à 2026 ont été adoptés. La Pologne participe notamment au développement du Centre d’analyse, de formation et d’entraînement OTAN-Ukraine (JATEC)59. Lors du sommet de l’OTAN tenu à La Haye en juin 2025, une décision historique a été prise : augmenter les dépenses de défense des États membres à 5% du PIB d’ici 2035, dont 3,5% consacrés aux capacités militaires et 1,5% à la sécurité non militaire (comme la cybersécurité). L’Alliance a clairement désigné la Russie comme une menace à long terme pour la sécurité euro-atlantique et a réaffirmé son engagement indéfectible envers l’article 5. L’aide militaire à l’Ukraine a été prolongée et structurée, avec la possibilité de l’inclure dans les budgets nationaux de défense. L’OTAN a également annoncé un renforcement de la coopération entre les industries de défense et la levée des obstacles à la circulation des armements. Il a été décidé que le prochain sommet se tiendra en Turquie en 2026.

Graphique 3 : Le flanc oriental de l’OTAN au 22 mars 2022

Source :

site officiel de l’OTAN [en ligne].

Le président polonais Andrzej Duda a proposé une augmentation des dépenses de défense des États membres de l’OTAN à hauteur de 3% du PIB par an. „Prezydent RP: Państwa członkowskie NATO muszą podnieść wydatki na obronę do 3 proc. PKB”, site officiel du Président de la République de Pologne, 11 mars 2024 [en ligne].

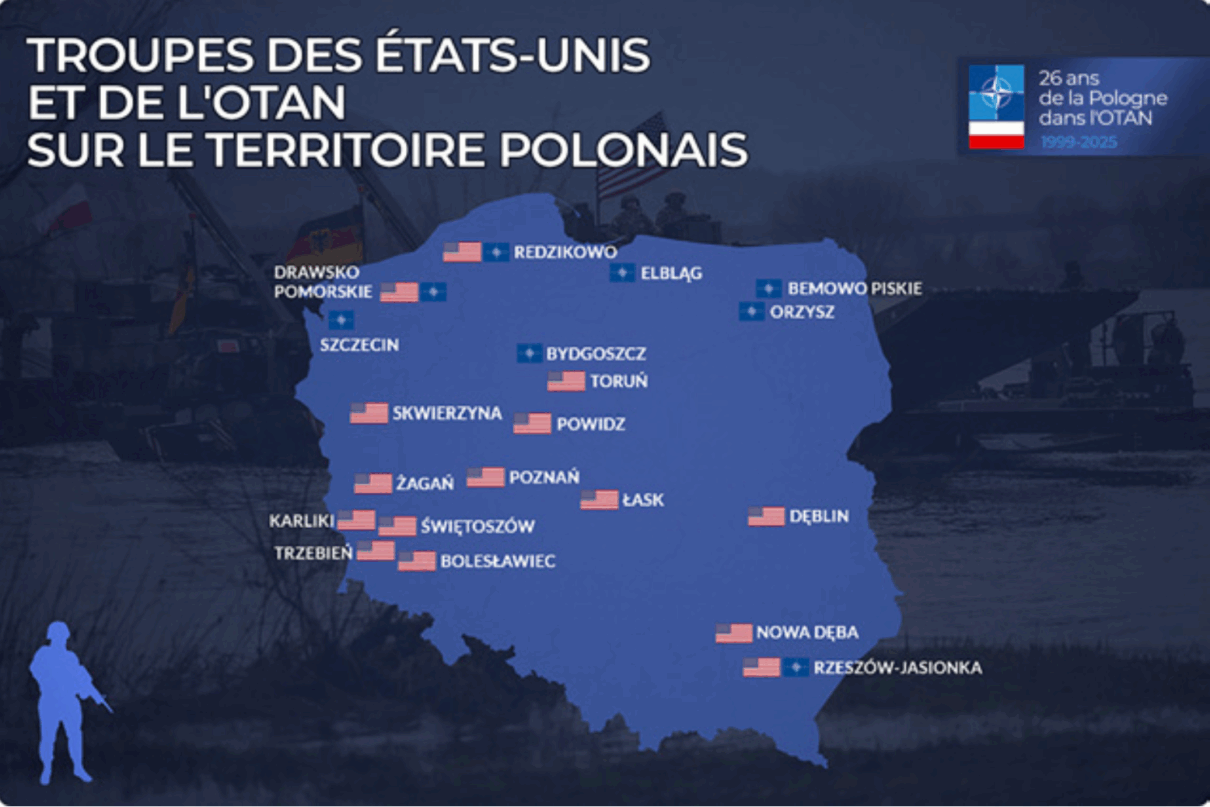

Il convient de rappeler que la Pologne, en tant que leader en matière de sécurité sur le flanc oriental de l’OTAN, joue un rôle de plus en plus important au sein des structures de l’OTAN, comme en témoigne l’augmentation des dépenses de défense, qui atteindront 4,7% du PIB en 2025 – part la plus élevée des pays de l’OTAN60. En outre, elle participe activement à des initiatives de défense aérienne, notamment dans le cadre du programme DIAMOND (Delivering Integrated Air and Missile Operational Networked Defences61), qui vise à renforcer les capacités de défense aérienne. La coopération avec les États‑Unis dans le cadre de l’initiative européenne de dissuasion (EDI), dans laquelle des unités américaines sont stationnées en Pologne, y compris le quartier général du Ve corps de l’armée américaine à Poznań, est également d’une importance capitale. Varsovie est officiellement en faveur de l’intégration dans l’OTAN de son voisin de l’Est, l’Ukraine, considérant que son adhésion renforcera à terme la sécurité dans la région. Lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, il a été souligné que l’Ukraine n’avait pas besoin d’un plan d’action pour l’adhésion (MAP), ce qui favorise un chemin plus court. La Pologne a aussi soutenu la transformation de la Commission OTAN-Ukraine en Conseil OTAN-Ukraine, renforçant ainsi les mécanismes formels de coopération.

La Pologne prend part aux initiatives de l’OTAN, notamment aux missions de « Baltic air policing » (BAP). Lancée en 2004, cette mission assure la protection de l’espace aérien des États baltes. La Pologne, impliquée depuis 2005, est l’un des participants les plus engagés dans cette opération. Entre 2017 et 2023, on dénombre entre 100 et 300 violations de l’espace aérien des États baltes par des avions russes. En 2023, la Pologne a participé à la 63e rotation de la BAP et, du 1er novembre 2023 au 31 février 2024, le contingent polonais Orlik XII a été stationné sur une base à Šiauliai, en Lituanie, pour surveiller l’espace aérien de la région62.

La coopération entre la Pologne et les États‑Unis

„Obecność w Polsce wojsk USA zwiększa nasze bezpieczeństwo”, Ministère de la Défense nationale, 28 octobre 2018 [en ligne].

“Address by NATO Secretary General Jens Stoltenberg to the NATO Parliamentary Assembly”, Warsaw, Poland, 2018 [en ligne].

Le général Ben Hodges a été le commandant en chef des forces terrestres américaines en Europe de 2014 à fin 2017.

La coopération de la Pologne avec les États‑Unis dans le domaine de la sécurité comprend également les relations bilatérales susmentionnées qui ont été renforcées et développées au fil du temps. En 2019, le gouvernement polonais a annoncé l’initiative Fort Trump visant à accroître la présence des troupes américaines sur le territoire polonais. Le ministre de la Défense nationale de l’époque, Mariusz Błaszczak, a souligné que la présence permanente de troupes américaines en Pologne renforçait la sécurité du pays63. Déjà en 2018, Jens Stoltenberg, lors de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, déclarait qu’« une Europe plus forte, signifie une OTAN plus forte64 », soulignant la nécessité de renforcer le flanc oriental de l’Alliance. L’inquiétude autour de la sécurité du corridor de Suwałki, crucial pour la défense de l’Europe centrale et orientale, est une des raisons du renforcement de la présence militaire américaine en Pologne. Le général Ben Hodges65 a décrit cette zone comme le « talon d’Achille » de l’OTAN66 et a appelé à sa stabilisation.

| Le corridor de Suwałki

Le corridor de Suwałki est un point géopolitique clé pour la Pologne et la sécurité de l’OTAN sur son flanc oriental, en particulier dans le contexte des tensions actuelles avec la Russie et la Biélorussie. Il s’agit d’une étroite bande de territoire qui relie la Pologne à la Lituanie, à la Lettonie et à l’Estonie, tout en séparant la région de Kaliningrad de la Biélorussie. Le corridor revêt une importance stratégique car il est le seul lien terrestre entre ces pays et l’OTAN et l’UE. La situation géographique de l’isthme en fait une zone particulièrement vulnérable aux menaces militaires potentielles. Les premières tentatives de la Russie d’exploiter l’isthme de Suwałki ont eu lieu au début des années 1990, lorsque Moscou a proposé de créer un corridor de transport à travers la Pologne, ce qui a été fermement refusé par Varsovie. Néanmoins, la question de l’importance de la zone dans les relations internationales, en particulier dans le contexte de l’élargissement de l’UE, a refait surface en 2001-2002, lorsque la Russie a de nouveau demandé des droits de transit spéciaux. Au fil du temps, le corridor a gagné en importance et, après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et l’escalade des tensions dans la région, il est devenu l’un des points les plus importants sur la carte de la sécurité de l’OTAN. Aujourd’hui, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le corridor de Suwałki est connu comme « l’endroit le plus dangereux de la planète ». La forte militarisation de la région de Kaliningrad et la présence du groupe Wagner en Biélorussie augmentent le risque d’incidents et d’activités hybrides dans la région. Les menaces potentielles découlent de la possibilité de provocations et de tentatives de déstabilisation de la situation en Pologne et dans les États baltes. Des incidents historiques, tels que la violation de l’espace aérien par des hélicoptères biélorusses ou des accidents d’avions militaires, témoignent du risque réel d’une escalade du conflit dans la région. Le corridor de Suwałki reste au centre de l’attention internationale, étant à la fois un point de bascule et un lieu de rivalité géopolitique intense. Son importance augmente au regard des tensions croissantes en Europe centrale et orientale. Il est donc nécessaire de renforcer les capacités de défense dans la région et d’intensifier les activités de surveillance afin de prévenir les menaces éventuelles, y compris les provocations et les activités de désinformation qui pourraient compromettre la stabilité du flanc oriental de l’OTAN. Sources : Jan Kowalczewski, „Znaczenie polityczno-militarne przesmyku suwalskiego”, Przegląd Geopolityczny, nr 25, 2018, p. 104-115 [en ligne] ; Tadeusz A. Kisielewski, Przesmyk suwalski Rosja kontra NATO, Rebis, 2017 ; Łukasz Zaleński, „Przesmyk w grze”, Polska Zbrojna, 13 juin 2024 [en ligne]. |

Après d’intenses négociations, les présidents Donald Trump et Andrzej Duda ont signé le 12 juin 2019 une déclaration prévoyant une présence militaire américaine accrue en Pologne67. Elle stipulait, entre autres : la présence par rotation de 4.500 soldats américains avec la possibilité d’augmenter leur nombre de 1.000 ; le financement par la Pologne d’infrastructures militaires nécessaires ; l’établissement du commandement avancé du Ve corps de l’armée américaine à Poznań ; un centre d’entraînement au combat interarmées (CSB) à Drawsko Pomorskie ; le déploiement de systèmes sans pilote MQ-9 Reaper à Łask ; la création d’une base aérienne pour le soutien opérationnel de l’armée américaine ; et enfin le déploiement d’unités de soutien logistique et opérationnel. Lors du sommet de l’OTAN de 2022 à Madrid, le président américain Joe Biden a annoncé la décision d’établir une présence militaire américaine permanente en Pologne68. Un an plus tard, près de 10.000 soldats américains y sont déjà stationnés, avec un objectif porté à 20.000.

Graphique 4 : Troupes des États‑Unis et de l’OTAN sur le territoire polonais (2024).

Source :

„Polska droga do NATO”, site officiel du président de la République de Pologne, 12 mars 2025 [en ligne] .

„Wstępna gotowość operacyjna elementów systemu WISŁA”, ministère de la Défense nationale, 18 décembre 2024 [en ligne] ; Umowa na logistyczne wzmocnienie PILICY podpisana!, ministère de la Défense nationale, 04 juillet 2024 [en ligne] ; Krzysztof Wilewski, „Pytania o europejską tarczę”, Polska Zbrojna, 26 avril 2024 [en ligne].

„Uchwała rządu o wyborze USA do pierwszej polskiej elektrowni jądrowej”, gov.pl, 30 novembre 2022 [en ligne] ; „Rząd potwierdza strategiczne partnerstwo z USA przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce”, ministère du Climat et de l’Environnement, 20 novembre 2022 [en ligne] ; „Elektrownia atomowa w Polsce. Po wyborach w USA potrzebna nowa umowa”, money.pl, 07 novembre 2024 [en ligne].

En outre, la Pologne et les États-Unis collaborent à la construction du système de défense aérienne Pilica (système à courte portée jusqu’à 10 km, comprenant 21 batteries), Narew (moyenne portée 10-50 km, avec 23 batteries et 128 lanceurs) et Wisła (longue portée 50-150 km, 8 batteries et 64 lanceurs du système Patriot). Dans le cadre de sa modernisation technique en 2018, la Pologne a signé un contrat de 4,75 milliards de dollars pour l’achat de systèmes Patriot. En 2023, elle a lancé un appel d’offres aux États‑Unis pour six autres systèmes dont les livraisons sont prévues d’ici à 202869.

La coopération américano-polonaise comprend à la fois une présence militaire et la modernisation des infrastructures critiques. Un élément clé de cette coopération est la construction de la première centrale nucléaire polonaise70, œuvrant pour l’indépendance énergétique du pays.

Cet investissement renforce les liens transatlantiques, dépassant les questions militaires pour s’étendre au domaine des secteurs stratégiques de l’économie. Le développement de son système de défense permet à la Pologne de renforcer son rôle d’allié clé de l’OTAN sur le flanc oriental.

La guerre en Ukraine: une game ganger pour la sécurité polonaise

Zbigniew Brzeziński, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, traduit en français : Le grand échiquier. L’Amérique et le reste du monde, Pluriel, 1997.

Le 23 juin 2022, l’Ukraine a obtenu le statut de candidat à l’UE et, en novembre 2023, la Commission européenne a évalué positivement les progrès de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie sur la voie de l’adhésion.

« Le numéro PESEL est un code numérique à onze chiffres qui permet d’identifier une personne de manière unique. Le numéro contient la date de naissance, le sexe, un numéro d’ordre et un numéro de contrôle. Il est attribué par le ministre chargé de l’informatisation », ministère de la Numérisation [en ligne] ; Chaque citoyen de la République de Pologne possède un numéro PESEL. À partir de 2022, les numéros PESEL sont attribués aux citoyens ukrainiens arrivés après le déclenchement de la guerre sur le territoire de la Pologne afin de garantir leur accès à l’aide financière. „Art. 4. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, Wolters Kluwer, 27 mars 2025 [en ligne].

Zbigniew Brzeziński, dans son ouvrage Le Grand Échiquier, soulignait déjà en 1997 l’importance de l’Ukraine dans la reconfiguration de la géopolitique de l’Europe centrale et orientale71. Zone tampon entre la Russie et le reste de l’Europe, l’Ukraine est devenue indispensable pour la stabilité de la région. Notons que l’Ukraine est une variable affectant la sécurité de la Pologne à plusieurs égards : dans les questions de sécurité énergétique ; dans la complexité des relations entre la Pologne et la Russie ; dans le soutien inconditionnel de la Pologne à l’Ukraine (politique, militaire, financier et humanitaire) ; et dans la probabilité d’une attaque de la Russie sur le territoire polonais.

Le conflit armé actuel engendre des menaces énergétiques, tout particulièrement pour la Pologne qui compte sur la diversification des sources d’énergie pour minimiser les effets de la guerre. Changer sa politique énergétique en réponse aux menaces de la Russie depuis 2014 est devenu l’un de ses principaux objectifs stratégiques. Dans ce contexte, il convient de souligner une série d’initiatives concrètes qui attestent de la mise en œuvre cohérente de cette stratégie. Premièrement, la mise en service en 2015 du terminal GNL Lech Kaczyński à Świnoujście a permis l’importation de gaz naturel liquéfié en provenance des États‑Unis ou du Qatar, et non de la Russie. Deuxièmement, la construction et la mise en service du gazoduc Baltic Pipe en 2022 ont ouvert un nouveau corridor d’approvisionnement en gaz depuis la Norvège, renforçant ainsi l’indépendance énergétique du pays. Troisièmement, la Pologne intensifie ses investissements dans les énergies renouvelables en développant l’énergie éolienne et photovoltaïque, ce qui s’inscrit à la fois dans une logique de diversification et dans une perspective de transition énergétique à long terme.

Aussi, il convient de mentionner l’état des relations polono-russes, qui résulte non seulement de l’histoire, mais aussi de la position géopolitique de la Pologne. La Russie, qui vise à déstabiliser l’Europe centrale et orientale, continue de chercher à saper la cohésion occidentale et à modifier l’architecture de sécurité mondiale. Depuis 1994, la Russie a mené de nombreuses interventions militaires en Tchétchénie, en Géorgie, en Ukraine (depuis 2014), et en Syrie, qui affectent non seulement la sécurité de la région, mais constituent surtout une menace directe pour la Pologne.

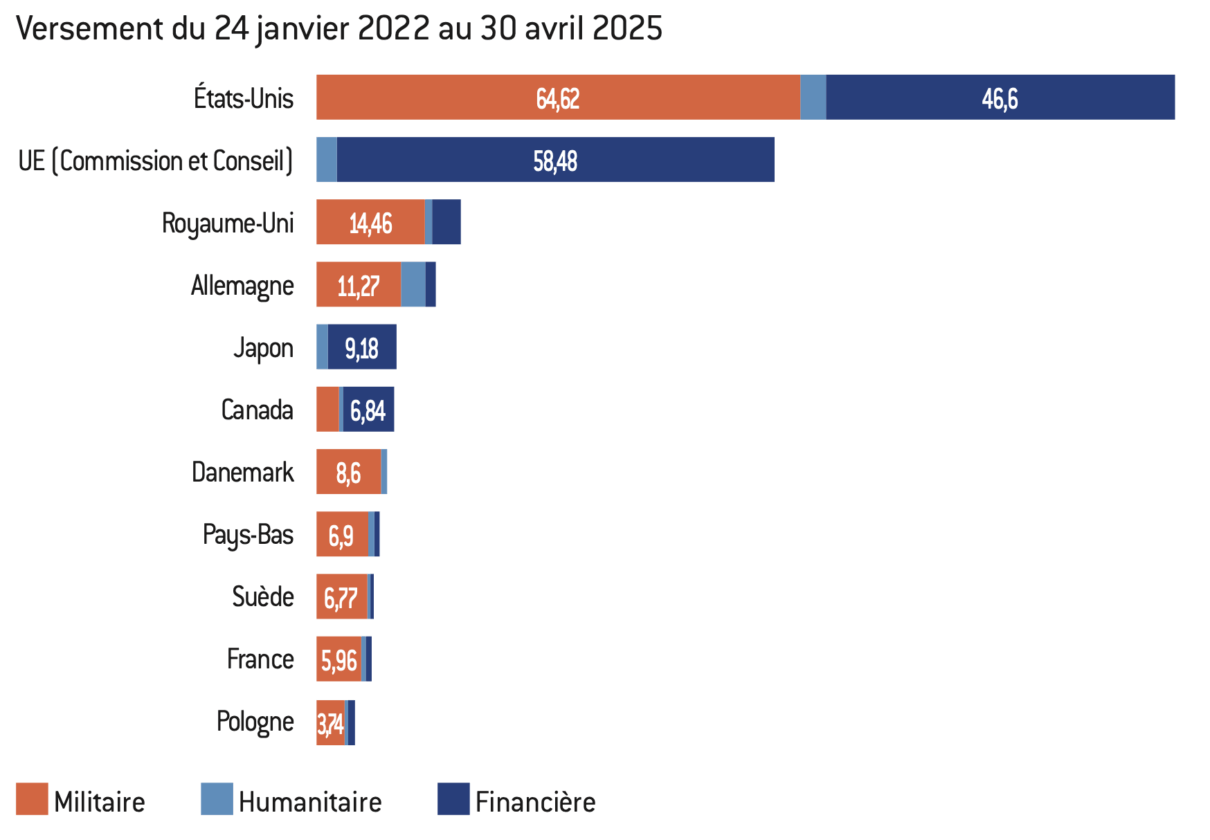

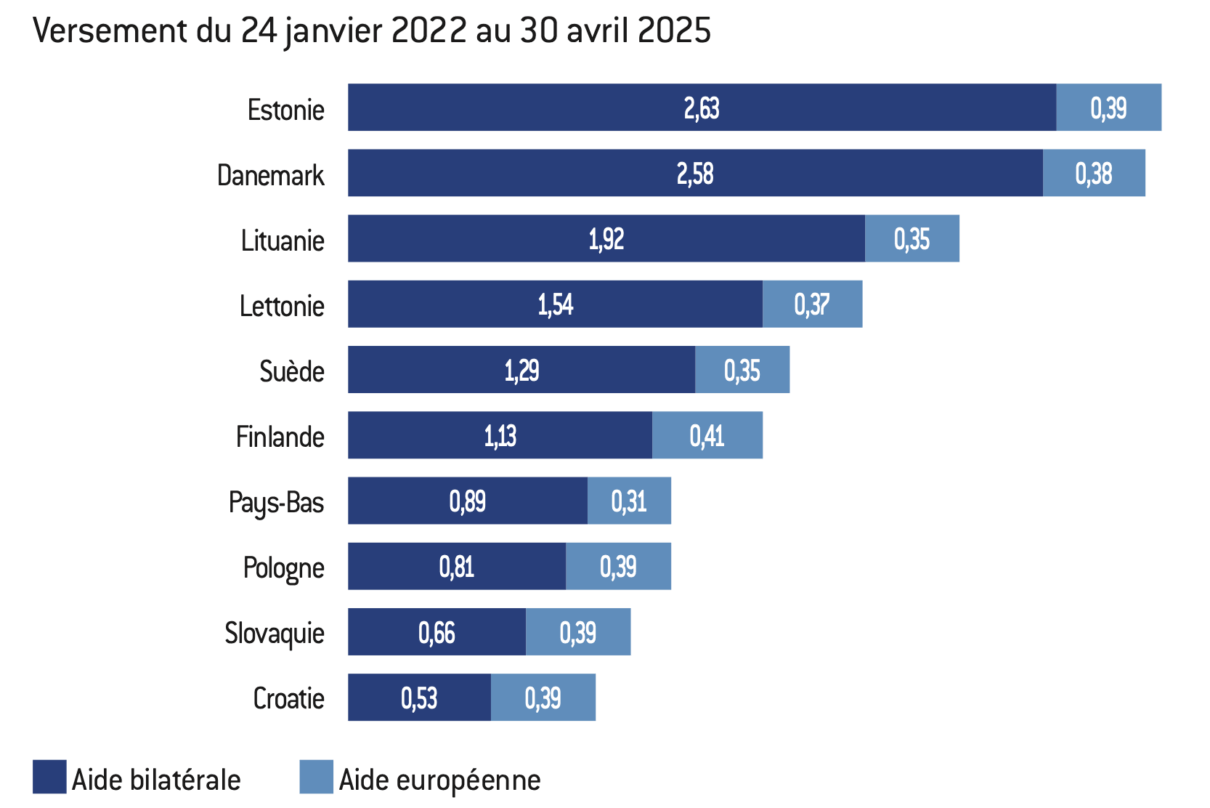

Il est important de souligner que depuis le début du conflit armé en 2014, Varsovie a toujours soutenu la volonté d’intégration de l’Ukraine dans les structures euro-atlantiques72. Outre le soutien politique, une assistance militaire, humanitaire et économique a été fournie dès le premier jour de la guerre. La Pologne livre à l’Ukraine des armes de haute technologie, notamment des chars Leopard 2A4, des avions de chasse MiG-29, des systèmes de missiles Piorun, ou des canons automoteurs Krab. La Pologne a consacré l’équivalent de 4,91% de son PIB, dont 0,71% du PIB pour le soutien à l’Ukraine et 4,2% du PIB pour l’aide aux réfugiés ukrainiens. L’aide militaire totale, selon les données de juillet 2025, s’élève à environ 4,5 milliards d’euros. L’aide économique 57 milliards d’euros, soit 1% du PIB, et l’aide humanitaire aux réfugiés73 a atteint 7,1 milliards d’euros, la Pologne étant le principal pays d’accueil des réfugiés en provenance d’Ukraine. Après trois ans d’agression russe contre l’Ukraine, près d’un million de citoyens ukrainiens bénéficient d’une protection temporaire en Pologne, principalement des femmes et des enfants. Au total, 1,55 million d’étrangers disposent d’un permis de séjour valide, les Ukrainiens représentant 78% des étrangers nouvellement installés. Actuellement, 993.000 personnes ont reçu un numéro PESEL74 dans le cadre de la protection temporaire, dont 61% de femmes et 77% d’adultes. En outre, 462.000 Ukrainiens ont un permis de séjour temporaire, principalement lié au travail, et 92.000 ont le statut de résident permanent.

Graphique 5 : Soutien gouvernemental à l’Ukraine par type d’aide (en milliards d’euros)

Source :

Ukrainian Support Tracker, 2024 [en ligne].

Graphique 6 : Soutien gouvernemental à l’Ukraine par pourcentage de PIB et d’aide européenne

Source :

Ukrainian Support Tracker, 2024 [en ligne]

Bien que la probabilité d’une attaque militaire directe de la Russie contre la Pologne soit faible, elle ne peut être totalement exclue. Selon un sondage d’opinion réalisé en mars 2024, 48% des Polonais pensent que la Russie pourrait attaquer la Pologne, tandis que 41% estiment que c’est peu probable75. La Pologne, en raison de sa proximité avec la Russie et l’Ukraine, se sent menacée, d’autant plus que la guerre se déroule de l’autre côté de sa frontière orientale. C’est pourquoi la sécurité de la Pologne repose sur les garanties des alliés, en particulier sur le soutien américain.

Le soutien de la Pologne à l’Ukraine n’est pas seulement un signe de solidarité avec son voisin, mais aussi un investissement stratégique pour sa sécurité et celle de l’ensemble de l’Europe, en particulier dans le contexte des négociations de paix en cours. La Pologne est vivement impliquée dans l’assistance militaire, économique et humanitaire à l’Ukraine, ce qui est significatif dans le contexte de l’agression russe.

Conclusion

Bogdan Góralczyk à la conférence scientifique « Le 20e anniversaire de la Pologne dans l’Union européenne », Université de Varsovie, 15 mars 2024.

Zbigniew Brzeziński, Strategic Vision : America and the Crisis of Global Power, Basic Books, 2012.

China-Central and Eastern European Cooperation – un format international de coopération économique et diplomatique entre la Chine et 16 pays d’Europe centrale et orientale (dont la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, la Serbie et la Croatie). Créée en 2012, l’initiative visait à attirer les investissements chinois et à développer le commerce ainsi que les infrastructures dans la région.

Zbigniew Brzeziński, „Polska w okresie przemiany geostrategicznej”, sur la base d’un discours à Vienne à l’Académie de la défense nationale, Varsovie, 15 mai 2002 [en ligne].

Le 18 mars 2025, le ministère de la Défense nationale a recommandé à la Pologne de se retirer de la Convention d’Ottawa, qui traite de l’utilisation des mines antipersonnel.

Il faut ici comprendre le moral au sens de force psychologique et non de la morale au sens des valeurs. Józef Piłsudski a prononcé ces paroles lors d’une conférence intitulée « Le Commandant en chef et l’État », donnée à Varsovie le 15 avril 1926. Il y soulignait l’importance du « moral » de la société pour une défense efficace des frontières de l’État. Bohdan Urbankowski, Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg, Zysk i s-ka, 2025.