Le détournement populiste du courant libertarien (2)

Le populisme paléo-libertarien de Javier MileiL’antilibéralisme des fondamentalistes paléo-libertariens

L’idéal-type libéral

En quoi les (paléo-) libertariens violent-ils un certain nombre de principes libéraux fondamentaux ?

La question clé des monopoles

La question de l’immigration

Le libéralisme culturel

La question de l’avortement

L’obsession du wokisme et la question des discriminations

Discours de Javier Milei à Davos (janvier 2025)

Un pays marqué par l’héritage populiste du péronisme

JAVIER MILEI – Discours prononcé à Davos, le 25 janvier 2025

Murray N. Rothbard, « Le populisme de droite », janvier 1992

Le contexte politique de 1992

La riche postérité d’un texte programmatique

Murray N. Rothbard, « Populisme de droite : une stratégie pour le mouvement paléo », Rothbard-Rockwell Report, Janvier 199268

Un programme populiste de droite

Résumé

Dans ce second volume, nous voudrions achever notre propos en deux mouvements successifs. Montrer d’abord, à partir d’exemples très concrets, combien les idées véhiculées par ces populistes libertaro-conservateurs les conduisent à renier certains principes pourtant cardinaux de la pensée libérale, et ce depuis ses origines.

Illustrer ensuite les dérives antilibérales d’un courant de pensée largement aveuglé par sa haine de l’État, avec la publication d’un long discours prononcé le 25 janvier 2025 par le président argentin Javier Milei à l’occasion du Forum de Davos, suivie de celle d’un texte-programme écrit en janvier 1992 par son maître à penser Murray Rothbard, dans le but de théoriser la stratégie d’alliance entre paléo-libertariens et paléo-conservateurs, que nous avons analysée dans le premier volume de cette note.

Jérôme Perrier,

Normalien, agrégé d’histoire et docteur en histoire de l’IEP de Paris.

Le détournement populiste du courant libertarien (1)

L'individu contre l'étatisme

L'individu contre l'étatisme

Fondapol - Des idées pour la Cité - L'aventure d'un think tank

Réformer : quel discours pour convaincre ?

Gouverner pour réformer : Éléments de méthode

L'État innovant (2) : Diversifier la haute-administration

Ecologie et libéralisme

La compétence morale du peuple

L’État administratif et le libéralisme : une histoire française

L’AfD : l'extrême droite allemande dans l'impasse

Le FPÖ au défi de l'Europe : radicalité idéologique et contrainte électorale en Autriche

Les Européens abandonnés au populisme

Victoire populiste aux Pays-Bas : spécificité nationale ou paradigme européen ?

Vox, la fin de l'exception espagnole

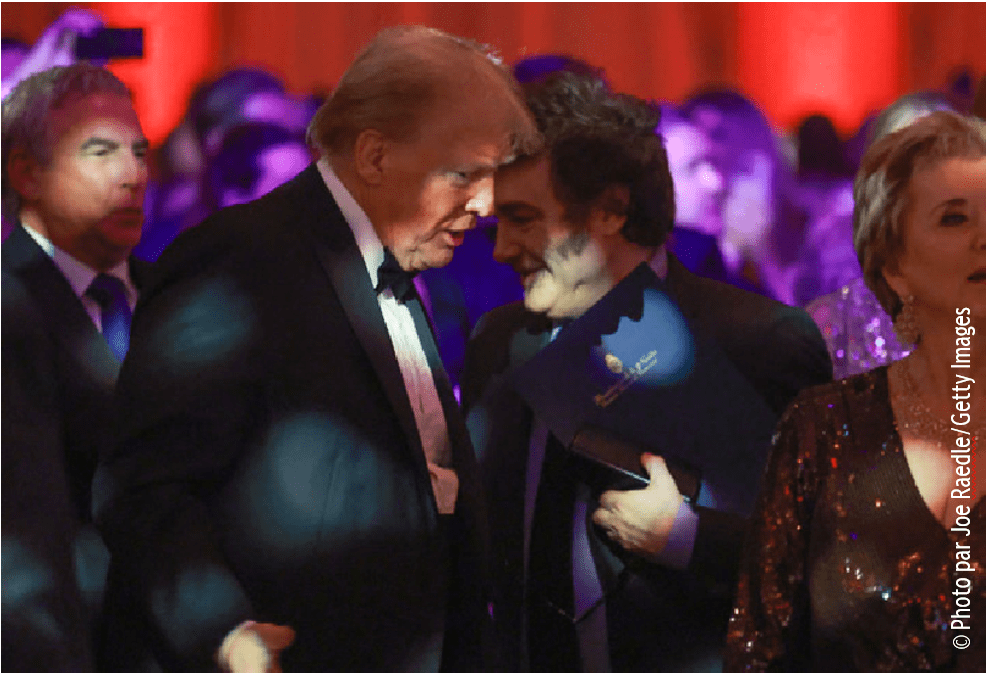

Javier Milei passe devant Donald Trump au gala de l’America First Police Institute, le 14 novembre 2024 à Palm Beach, Floride.

L’antilibéralisme des fondamentalistes paléo-libertariens

Nous allons commencer par nous demander si les anarcho-capitalistes devenus libertaro-populistes ont encore quelque chose à voir avec le libéralisme proprement dit. Bien sûr, pour répondre à cette question, il est nécessaire de donner au préalable une définition du libéralisme, ce qui est loin d’être simple. Nous proposerons ce que nous appellerons un idéal-type du libéralisme, que l’on peut trouver formulé, pour ainsi dire à l’état pur, chez quelques auteurs classiques à l’image de Benjamin Constant qui entendait défendre la « liberté en tout, en religion, en philosophie, en littérature, en industrie, en politique ». Nous montrerons qu’un libéralisme cohérent devrait être à la fois politique, économique et culturel, et viser à la défense des droits individuels face à tout type de domination, même si le conditionnel que nous employons avec prudence entend souligner combien rares sont les auteurs qui respectent cette cohérence et échappent à une forme d’hémiplégie malheureusement trop fréquente. Nous verrons que sur certaines questions comme le monopole, l’immigration ou encore les choix de vie (avortement et droits LGBT notamment), les paléo-libertariens sont en flagrante opposition avec des piliers essentiels du libéralisme.

L’idéal-type libéral

Le mot peut surprendre concernant un homme dont les positions politiques ont parfois été taxées d’opportunisme, au point d’en avoir conservé une solide réputation de girouette (notamment à cause de son attitude au moment des Cents Jours). Reste que sur le plan des principes, il est difficile de trouver un théoricien du libéralisme plus cohérent que Benjamin Constant. Voir notamment Stephen Homes, Constant et la genèse du libéralisme moderne, Paris, PUF, 1994.

Seuls les plus extrémistes des anarcho-capitalistes refuseraient certainement de voir en Constant un authentique libéral.

Sa compagne Germaine de Staël y aurait également quelques titres, même si elle occupe sans doute – injustement ? – une place moindre dans le Panthéon des auteurs libéraux. Sur leur libéralisme commun, voir Lucien Jaume (dir.), Coppet, Creuset de l’esprit libéral, les idées politiques et constitutionnelles du groupe de Mme de Staël, Economica/Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2000.

Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, le mot a alors une signification plus large qu’aujourd’hui et peut être traduit par : « activité économique » ou « activité productive ».

C’est nous qui voulons voir dans ces deux textes le meilleur résumé possible des axiomes fondamentaux du libéralisme, non les deux auteurs, qui n’ont pas ici la prétention de nous fournir une quelconque définition.

Même si, bien entendu, la nature même du libéralisme économique peut faire l’objet de débats.

Ceci renvoie à la classique distinction entre libertés négatives et libertés positives. Voir notamment Isaiah Berlin, Éloge de la liberté, Calmann-Lévy, 1988. Voir aussi L’Essai sur les libertés de Raymond Aron, disponible en poche dans la collection Pluriel.

Nous avons vu que sur la question des monopoles économiques, les libertariens, à la suite de Mises notamment, ont une position minoritaire par rapport à la plupart des courants libéraux qui font de la lutte contre ces monopoles un des piliers de la libre concurrence qu’ils jugent à la fois juste (refus des privilèges au nom du principe d’égalité des chances) et efficace (le monopole serait un frein à l’innovation). Mais la question des monopoles dépasse de très loin les simples questions économiques (que l’on pense par exemple au thème du monopole de l’enseignement), et là, les libertariens rejoindraient les autres courants libéraux dans leur ferme condamnation.

C’est le cas d’un auteur comme Jean-Marie Guyau (à ne pas confondre avec Yves Guyot, dont nous avons déjà parlé) qui, en 1878, dans son livre La Morale d’Épicure, défend l’idée stimulante – quoique controversée – selon laquelle la philosophie utilitariste aurait des racines dans l’épicurisme antique.

Sur l’utilitarisme, on ne peut que renvoyer à l’ouvrage classique du grand philosophe et historien libéral Élie Halévy, La Formation du radicalisme philosophique, en trois volumes, parus initialement entre 1901 et 1904 aux éditions Félix Alcan, et réédité aux PUF.

Cf. Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis, dont les deux volumes sont initialement parus en anglais en 1945.

Karl Polanyi (1886-1964) est l’auteur de La Grande Transformation, devenu un classique de la littérature antilibérale. Son frère Mikaël (1891-1976), émigré lui aussi de Hongrie en Angleterre dans les années 1930, est notamment l’auteur d’un important recueil d’articles paru en 1951 sous le titre The Logic of Liberty (traduit en français aux PUF en 1989 sous le titre La Logique de la Liberté), dans lequel, avant Hayek, il explique la supériorité des ordres spontanés sur les ordres centralisés, dans le domaine scientifique autant qu’économique.

On Liberty, 1859. On peut trouver ce grand classique du libéralisme en format de poche, dans la collection Folio, sous le titre : De la Liberté.

Le libéralisme n’est pas un système sorti d’un esprit éminent (comme le marxisme par exemple), mais une vaste nébuleuse qui regroupe des courants divers – et même divergents, sur certaines questions – qui sont nés à la sortie des guerres de religion avant de se développer au fil des siècles qui ont suivi. C’est néanmoins au xIxe qu’on en a certainement donné la formulation la plus cohérente (la plus « pure » serait-on tenté de dire, comme on le dit d’un alliage débarrassé de toute scorie), notamment de part et d’autre de la Manche.

S’il y a nécessairement une part d’arbitraire dans le fait de choisir comme modèle tel auteur plutôt que tel autre, il nous semble néanmoins que nul n’a plus de titres qu’un penseur aussi consensuel1 dans la galaxie libérale que Benjamin Constant (1767-1830), à pouvoir prétendre servir de référence commune aux diverses obédiences, des plus modérées à certaines2 des plus radicales. Qui, en effet, mieux que cet héritier des Lumières, adversaire déclaré de l’autocratie napoléonienne, peut résumer ce qui forme le noyau dur, l’essence même, de toute philosophie de la liberté3 ? Qu’on en juge par ces quelques lignes extraites de la préface à ses Mélanges de littérature et de politique, publiés en 1829 (un an avant sa mort) et qui mériteraient d’être gravées au fronton du temple du libéralisme s’il en existait un :

« J’ai défendu quarante ans le même principe, liberté en tout, en religion, en philosophie, en littérature, en industrie, en politique : et par liberté, j’entends le triomphe de l’individualité, tant sur l’autorité qui voudrait gouverner par le despotisme, que sur les masses qui réclament le droit d’asservir la minorité à la majorité. Le despotisme n’a aucun droit. La majorité a celui de contraindre la minorité à respecter l’ordre : mais tout ce qui ne trouble pas l’ordre, tout ce qui n’est qu’intérieur, comme l’opinion ; tout ce qui, dans la manifestation de l’opinion, ne nuit pas à autrui, soit en provoquant des violences matérielles, soit en s’opposant à une manifestation contraire ; tout ce qui, en fait d’industrie4, laisse l’industrie rivale s’exercer librement, est individuel, et ne saurait être légitimement soumis au pouvoir social ».

Pour faire pendant à ce texte qui pourrait prétendre donner le meilleur résumé possible de ce que nous appellerons, faute de mieux, le « noyau philosophique » du libéralisme, nous voudrions citer un autre auteur, britannique cette fois, John Stuart Mill. Il donne une autre « définition5 », d’autant plus intéressante qu’elle s’inscrit dans une perspective utilitariste, là où Constant s’inscrit, lui, dans celle du droit naturel. Ce faisant, nous retrouvons ainsi les deux grandes branches idéologiques dans l’héritage desquelles s’inscrivent pour ainsi dire tous les libéraux, comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner dans le volume précédent. Voici alors ce qui pourrait être une autre définition, pour ainsi dire canonique, du libéralisme telle qu’on la trouve dans le manifeste de John Stuart Mill publié en 1859, et intitulé on ne peut plus simplement On Liberty :

« Voilà donc la région propre de la liberté humaine. Elle comprend d’abord le domaine intime de la conscience qui nécessite la liberté de conscience au sens le plus large : liberté de penser et de sentir, liberté absolue d’opinions et de sentiments sur tous les sujets, pratiques ou spéculatifs, scientifiques, moraux ou théologiques. La liberté d’exprimer et de publier des opinions peut sembler soumise à un principe différent, puisqu’elle appartient à cette partie de conduite de l’individu qui concerne autrui ; mais […] ces deux libertés sont pratiquement indissociables. C’est par ailleurs un principe qui requiert la liberté des goûts et des occupations, la liberté de tracer le plan de notre vie suivant notre caractère, d’agir à notre guise et de risquer toutes les conséquences qui en résulteront, et cela sans en être empêché par nos semblables tant que nous ne leur nuisons pas, même s’ils trouvaient notre conduite insensée, perverse ou mauvaise. […] Une société quelle que soit la forme de son gouvernement n’est pas libre, à moins de respecter globalement ces libertés ; et aucune n’est complètement libre si elles n’y sont pas absolues et sans réserve. La seule liberté digne de ce nom est de travailler à notre propre avancement à notre gré, aussi longtemps que nous ne cherchons pas à priver les autres du leur ou à entraver leurs efforts pour l’obtenir ».

On remarquera que l’économie n’occupe pas une place à part dans ces deux « définitions », même si elle découle en toute logique des principes qu’ils énoncent. Ce qui nous conduit au cœur même de notre propos, à savoir qu’un libéralisme qui se veut cohérent ne peut exclure aucune dimension de sa revendication de liberté : ni la politique (un despotisme libéral est un oxymore et n’a rigoureusement aucun sens) ; ni les mœurs (où l’on voit que le libéralisme conservateur est un libéralisme hémiplégique) ; ni l’économie (où l’on voit que ceux qui, à gauche notamment, se réclament du libéralisme en matière politique et culturelle, pour mieux le rejeter en matière économique, sont tout autant pris en flagrant délit d’incohérence que les conservateurs6). C’est la raison pour laquelle un populisme paléo-libertarien, qui allie une défense intransigeante de la liberté économique à un conservatisme culturel mêlé d’une pratique politique faisant fi de l’idée même de séparation des pouvoirs, constitue une mutilation de l’idéal libéral qui conduit à le dénaturer complètement. D’une philosophie fondée sur la modération et la défense de l’individu contre toutes les formes de domination ne reste plus qu’une caricature de la liberté : celle du renard dans le poulailler.

Pour le montrer, nous devons d’abord essayer de définir les axiomes fondamentaux qui sont nécessaires pour pouvoir parler de libéralisme « cohérent ». Et en premier lieu, comme nous y invitent nos deux auteurs, il convient de souligner que le libéralisme est d’abord une forme d’individualisme (qu’il ne faut pas confondre avec l’égoïsme, qui est une notion morale, pour ne pas dire moralisatrice) puisqu’il entend défendre l’individu et son droit (ou sa capacité, selon les sensibilités7) à choisir librement son projet de vie, sans être contraint par une quelconque autorité (politique, religieuse, voire économique) à l’abandonner ou à en changer. De là découle nécessairement un nombre de libertés très concrètes :

– liberté de pensée/de conscience (dimension politique et culturelle du libéralisme) ;

– liberté d’expression (dimension politique) ;

– liberté d’entreprendre (dimension économique).

Autant de libertés qui coïncident avec un certain nombre de valeurs et de droits :

– l’égalité des droits et le respect des minorités (puisque l’individu n’est jamais que la plus petite des minorités possibles) ;

– le pluralisme, qu’il soit politique, idéologique ou religieux, mais aussi économique, puisque la lutte contre les monopoles, quels qu’ils soient8, est un des piliers de tout libéralisme cohérent ;

– le respect de la propriété, dont le principe même ne peut être remis en cause, même si des discussions sont légitimes sur sa possible limitation (que les libertariens refuseront là où une majorité de libéraux l’accepteront à condition qu’elle reste limitée et justifiée de manière rigoureuse) ;

– la limitation des pouvoirs, qu’ils soient politiques (l’État d’abord, qui fait figure de Léviathan redoutable), religieux (les Églises qui entendent imposer une vérité révélée nécessairement liberticide) ou économique (les grandes entreprises d’autant plus redoutables pour la liberté qu’elles sont inévitablement liées, d’une manière ou d’une autre, à la puissance publique). Bien sûr, les divergences pourront être considérables entre les divers courants libéraux qui se focaliseront contre un type de pouvoir plutôt qu’un autre : les conservateurs mettront surtout l’accent sur le danger étatique, les libéraux « culturels » sur les « Églises », et les libéraux « sociaux » sur les dangers du grand capitalisme de connivence. Reste que le libéral qui entend rester cohérent devra rester vigilant à l’égard de tous ces léviathans, qui représentent, à des degrés divers, des menaces pour la liberté.

Encore une fois, on trouve des différences considérables entre les auteurs qui se proclament libéraux, d’autant qu’il y a, comme nous l’avons vu, plusieurs manières de justifier idéologiquement les revendications de liberté. Il existe en effet une tradition qui se réclame du droit naturel, et qui a notamment – mais pas seulement – les faveurs des courants les plus radicaux du libéralisme, à commencer par les libertariens qui en donnent une définition intransigeante à travers l’idée de souveraineté « absolue » de l’individu. Une telle idée ne peut que conduire à l’anarchisme puisqu’elle dénie à toute autorité politique la moindre légitimité, même si, comme nous le verrons, ses partisans sont souvent moins vigilants vis- à-vis des pouvoirs économiques et religieux. Face à cette tradition libérale fondée sur le droit naturel s’est développée une conception utilitariste du libéralisme, dans le sillage de Jeremy Bentham et de John Stuart Mill, même si certains n’hésitent pas à en chercher les origines lointaines jusque dans la pensée antique9. Cette tradition libérale d’origine utilitariste se veut du reste pragmatique puisque, recherchant « le plus grand bonheur du plus grand nombre » (tel est l’axiome de base de l’utilitarisme10), elle admet comme légitime une certaine intervention de l’État, au point que John Stuart Mill sera considéré à la fin de sa vie comme un socialiste libéral, et jugé par nombre de libertariens comme un traître à la cause. Reste qu’il est peu d’auteurs qui aient davantage que Mill insisté sur les vertus du pluralisme, y voyant là la grande supériorité de ce que Karl Popper (un autrichien naturalisé britannique qui deviendra l’une des grandes figures du libéralisme européen du xxe siècle) appellera les « sociétés ouvertes11 ». On peut en effet lire dans On Liberty une telle ode au pluralisme, dessinant l’un des piliers les plus vitaux de tout l’édifice libéral. On le retrouvera dans l’œuvre d’Hayek ou de Mickaël Polanyi (à ne pas confondre avec son frère Karl12) défendant tous deux les ordres sociaux polycentriques et spontanés, en les jugeant infiniment plus efficaces que toute forme de planification (dans le domaine économique, mais également en matière de recherche scientifique). Pour John Stuart Mill, guide sûr pour les défenseurs des libertés :

« Pourquoi la famille des nations européennes continue-t-elle de progresser ? Pourquoi n’est-elle pas une partie stationnaire de l’humanité ? Ce n’est certes pas grâce à leurs prétendues qualités supérieures, car là où elles existent, c’est à titre d’effet, et non de cause ; mais c’est plutôt grâce à leur remarquable diversité de caractère et de culture. En Europe, les individus, les classes, les nations sont extrêmement dissemblables : ils se sont frayé une grande variété de chemins, chacun conduisant à quelque chose de précieux ; et bien qu’à chaque époque ceux qui empruntaient ces différents chemins aient été intolérants les uns envers les autres, et que chacun eût préféré obliger tous les autres à suivre sa route, leurs efforts mutuels pour freiner leur développement ont rarement eu un succès définitif. Et, peu à peu, chacun en est venu à accepter bon gré mal gré, le bien qu’apportaient les autres. Selon moi, c’est à cette pluralité de voies que l’Europe doit son développement varié. Mais déjà elle commence à perdre considérablement cet avantage. Elle avance décidément vers l’idéal chinois de l’uniformisation des personnes13 ».

À l’heure de la concentration des outils numériques et autres réseaux sociaux entre les mains de quelques acteurs géants aux visées monopolistiques, cet éloge du pluralisme comme cœur même de la philosophie libérale mérite d’être rappelé inlassablement.

En quoi les (paléo-) libertariens violent-ils un certain nombre de principes libéraux fondamentaux ?

Nous laisserons de côté la question du libre-échange, que Javier Milei, contrairement à Donald Trump, se garde bien de remettre en cause, tant l’économiste argentin sait pertinemment qu’il s’agit là d’un dogme intangible pour la quasi-totalité des libéraux, libertariens et autres anarcho-capitalistes.

Une fois énumérés ce que nous pensons pouvoir affirmer être les piliers d’un libéralisme « cohérent », il sera plus facile de montrer, à travers quelques exemples concrets, comment certains libertariens radicaux alliés au conservatisme religieux (en Argentine avec Milei ou aux États-Unis avec Trump) trahissent à n’en pas douter des valeurs pourtant au cœur de toute philosophie authentiquement libérale. Nous prendrons successivement des exemples économiques (la question des monopoles14), politiques (avec la question de l’immigration) et « culturels » (avec notamment le droit à l’avortement, les droits LGBT et plus largement la question des discriminations). Ces débats nous permettront de voir si le libéralisme dont ils se revendiquent fièrement, au point de prétendre en représenter la seule version orthodoxe ou pure, incorpore bien les trois dimensions que nous estimons inséparables – politique, économique et culturelle –, ou si au contraire l’idéologie qu’ils défendent n’est pas foncièrement hémiplégique.

La question clé des monopoles

Pour reprendre le titre d’une célèbre intervention d’Élie Halévy, lors d’une séance de la Société française de Philosophie du 28 novembre 1938.

Tel est le terme alors employé, dans un sens parfaitement contraire à celui que le mot a pris dans les décennies suivantes, et tel qu’il est aujourd’hui couramment utilisé, au risque de semer la confusion en substituant parfois la polémique idéologique au strict respect des nuances et de la rigueur historiques. Pour une première approche de cet important moment de l’histoire du libéralisme de l’avant-Seconde Guerre mondiale, on peut se reporter utilement à Serge Audier, Le Colloque Lippmann : aux origines du néo-libéralisme, éditions Le Bord de l’Eau, 2008.

Il participa au colloque avant de faire partie après-guerre de la Société du Mont Pèlerin. Ce haut fonctionnaire issu de l’école Polytechnique et de l’inspection des Finances exercera des responsabilités importantes dans l’administration française puis au sein des institutions européennes, même si la postérité a surtout retenu le fameux « plan Rueff » mis en œuvre avec Antoine Pinay au moment du retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958. On sait moins qu’il a écrit de nombreux livres et qu’il joua un rôle non négligeable dans la défense des idées libérales. Voir notamment Christopher S. Chivvis, The Monetary Conservative. Jacques Rueff and Twentieth-century Free Market Thought, Northern Illinois University Press, 2010.

Nous renvoyons à l’introduction de Xavier Méra au troisième tome de la traduction française du livre, paru en 2007, et que l’on peut librement trouver [en ligne].

Pablo Stefanoni, « Javier Milei en 10 phrases choc. Le paléolibertarien qui veut prendre l’Argentine », Le Grand Continent, 18 septembre 2023.

Nous avons vu que c’est par la lecture d’un texte de Rothbard relatif à la question des monopoles que Javier Milei a connu en 2013 une subite conversion aux thèses libertariennes les plus radicales. C’est là une question clé, même si elle ne saurait se limiter à une stricte querelle d’économistes. En effet, la défense du pluralisme est un principe fondamental du libéralisme, et c’est la raison pour laquelle l’idée même de monopole heurte tous les auteurs libéraux, quel que soit le domaine où il s’applique, que l’on pense par exemple à la question du monopole de l’enseignement qui a longtemps mobilisé une partie des libéraux contre les visées monopolistiques de l’État ou de l’Église.

Sur le plan strictement économique, la dénonciation des monopoles privés s’incarne dans la lutte antitrust, dont les États-Unis ont donné une illustration fameuse avec le Sherman Anti-Trust Act du 2 juillet 1890, la première tentative du gouvernement américain pour limiter les comportements anticoncurrentiels des grandes entreprises, signant par là-même la naissance du droit de la concurrence moderne. Le principe de cette lutte antitrust est soutenu par un grand nombre de penseurs libéraux, comme l’illustre par exemple le célèbre Colloque Lippmann qui a rassemblé à Paris, en août 1938, 26 économistes et intellectuels libéraux afin de réfléchir à la manière de sauver un libéralisme alors en butte à la double offensive idéologique du communisme et du fascisme, durant ce que l’historien libéral Élie Halévy a appelé « l’ère des tyrannies15 ». Dans l’esprit de l’initiateur de cette rencontre, le journaliste américain Walter Lippmann (comme dans celui de la grande majorité des participants au colloque), cette entreprise de rénovation du libéralisme devait passer par une remise en cause du libéralisme laissez-fairiste d’antan, au profit d’un « néo-libéralisme16 » qui acceptât une intervention plus importante de l’État dans la vie économique et sociale. L’un des piliers de ce nouveau libéralisme devait notamment résider dans la lutte contre les monopoles : la défense de la concurrence était l’un des domaines où cette intervention de l’État paraissait parfaitement légitime à bon nombre de libéraux patentés, comme le Français Jacques Rueff17, ou encore les ordolibéraux allemands qui, après la guerre, théoriseront l’espace économique européen comme un marché institutionnel où la concurrence devait être garantie et promue par une autorité de régulation puissante.

Si la concurrence reflète des valeurs foncièrement libérales comme la diversité et le pluralisme, c’est aussi un gage d’émulation, condition même de l’innovation, là où les rentes de situation ne peuvent conduire qu’à la sclérose et à la stagnation. Il n’en reste pas moins, comme nous l’avons vu, que la notion même de monopole a été remise en cause par les franges les plus radicales du libéralisme, en particulier du côté de l’école autrichienne. C’est le cas de Ludwig von Mises, qui écrit ainsi dans son opus magnum, L’Action humaine, qu’à l’exception de certains marchés de matière première, le monopole n’existe pas en tant que capacité qu’auraient certaines entreprises privées à supprimer la concurrence, c’est-à-dire la « souveraineté du consommateur » qu’est censée établir l’économie de marché. En effet, écrit-il :

« Le domaine du monopole apparaît comme extrêmement vaste. Les produits des industries de transformation sont plus ou moins différents l’un de l’autre. Chaque usine fabrique des produits différents de ceux des autres établissements. Chaque hôtel a le monopole de la vente de ses services sur le site de ses immeubles. Les services professionnels d’un médecin ou d’un juriste ne sont jamais parfaitement égaux à ceux que rend un autre médecin ou juriste. À part certaines matières premières, denrées alimentaires et autres produits de grande consommation, le monopole est partout sur le marché. Pourtant, le simple phénomène de monopole est sans signification ou importance dans le fonctionnement du marché et la formation des prix. Il ne donne au monopoliste aucun avantage pour la vente de ses produits. […] Il y a toujours concurrence catallactique sur le marché. […] Il y a des gens qui soutiennent que la théorie catallactique des prix n’est d’aucun usage pour l’étude de la réalité parce qu’il n’y a jamais eu de ‘‘libre’’ concurrence et qu’à tout le moins aujourd’hui il n’existe plus rien de tel. Toutes ces thèses sont fausses. Elles comprennent le phénomène de travers et ignorent tout simplement ce que la concurrence est réellement. C’est un fait que l’histoire des dernières décennies est un répertoire de mesures politiques visant à restreindre la concurrence. C’est l’intention manifeste de ces plans que de conférer des privilèges à certains groupes de producteurs en les protégeant contre la concurrence de rivaux plus efficaces. Dans de nombreux cas, ces politiques ont créé la situation requise pour l’apparition de prix de monopole. […] La compétition catallactique a été considérablement limitée, mais l’économie de marché fonctionne toujours, bien que sabotée par les immixtions du pouvoir politique et des syndicats. […] L’objectif ultime de toutes ces politiques anticoncurrentielles est de substituer au capitalisme un système socialiste de planification dans lequel il n’y aurait plus du tout de concurrence. Tout en versant des larmes de crocodile à propos du déclin de la concurrence, les planificateurs visent à l’abolition de ce système concurrentiel ‘‘insensé’’ ».

En d’autres termes, le monopole en tant que tel, c’est-à-dire en tant que phénomène susceptible d’annihiler la concurrence et de mettre fin à la souveraineté du consommateur, ne saurait être l’œuvre d’entreprises privées, mais uniquement de l’État. Même si Mises admet toutefois une exception, à savoir la possible émergence de prix de monopole dans le cas où un monopole ou un cartel ferait face à une demande inélastique au-dessus du prix concurrentiel. C’est cette exception que Rothbard entend pour sa part démonter dans son grand traité de théorie économique, L’Homme, l’Économie et l’État, paru en 196218. Sans rentrer dans le détail d’une argumentation serrée, il nous suffit toutefois de comprendre qu’il s’agit là pour Rothbard, une fois de plus, de poursuivre le combat engagé par son ancien maître autrichien en radicalisant encore ses positions. En l’occurrence, en démontrant que la notion de monopole ne saurait « en aucune circonstance » être conçue comme une entrave au bon fonctionnement de l’économie de marché, sauf bien entendu si elle est l’œuvre de l’État. Un État qui reste plus que jamais le grand ennemi à abattre. Ce faisant, Rothbard prend le contrepied d’une longue tradition d’économistes libéraux patentés, ralliés sur cette question précise à l’opinion de l’immense majorité de leurs confrères, toutes sensibilités confondues. C’est précisément la raison pour laquelle, la lecture du chapitre 10 de L’Homme, l’Économie et l’État, consacré au déboulonnage d’une des statues apparemment les plus solides de la science économique, a pu exercer sur l’économiste Javier Milei la fascination propre à toute entreprise iconoclaste – pour ne pas dire sacrilège. Le futur président argentin en a alors conclu que tout ce qu’il avait pu enseigner jusque-là à ses étudiants était fallacieux : « Quand j’ai fini de lire Rothbard, je me suis dit : “Pendant plus de 20 ans, j’ai trompé mes étudiants. Tout ce que j’ai enseigné sur les structures de marché est faux. C’est complètement erroné !”19 ».

La question de l’immigration

Dans son introduction au recueil de tribunes publiées par Rothbard dans le Rothbard-Rockwell Report entre 1990 et 1994. Cf. Llewellyn H. Rockwell Jr (eds), The Irrepressible Rothbard, The Center For Libertarian Studies, 2000, p. 268-269 [en ligne].

Jean-Baptiste Say, Cours complet d’économie politique pratique, 1828.

Bien qu’il existe, nous l’avons dit, une frange de libertariens qui se réclament d’une philosophie utilitariste, à l’image d’un David Friedman par exemple.

Benjamin Constant, Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, Paris, Les Belles Lettres, 2004. Cette réédition est la première depuis la parution initiale en 1824.

Benjamin Constant, Œuvres complètes, volume 3, Écrits littéraires (1800-1813), De Gruyter Mouton, 1995, p. 346.

Jean-Baptiste Say, Traité d’économie politique, 1803, t. I.

Gustave de Molinari, La Viriculture, ralentissement du mouvement de la population, dégénérescence, causes et remèdes, Paris, Guillaumin, 1897.

Il est vrai que sur certaines questions il est minoritaire au sein de la mouvance libérale, comme par exemple sur la question coloniale, qu’il approuve à la différence de nombre d’autres libéraux.

Force est de constater que la dénonciation de l’immigration n’occupe pas chez Javier Milei la place centrale qu’elle occupe chez Donald Trump, car l’économiste argentin sait pertinemment que la libre circulation des personnes est un dogme intangible des libéraux de toute obédience. Il le reconnaît du reste lui-même dans le discours que nous publions à la fin de cette note, puisqu’il affirme : « La libre circulation des biens et des personnes étant à la base du libéralisme, nous le savons bien, l’Argentine, les États-Unis et bien d’autres pays ont été rendus grands par ces immigrants qui ont quitté leur patrie à la recherche de nouvelles opportunités ». Pour tenir un discours critique à l’égard du phénomène migratoire, Milei est contraint d’opérer une acrobatie intellectuelle en arguant que « le wokisme a également dénaturé la cause de l’immigration », puisque, à l’entendre, « de la tentative d’attirer des talents étrangers pour promouvoir le développement, nous sommes passés à une immigration de masse motivée non pas par l’intérêt national mais par la culpabilité ». Ce faisant, Milei n’innove guère en réalité, puisque le courant paléo-libértarien lui a ouvert la voie trente ans plus tôt aux États-Unis.

De fait, dans leur volonté de rapprochement avec la droite populiste, Rothbard et Lew Rockwell, les concepteurs de la stratégie « fusionniste » dont nous avons abondamment parlé dans le volume précédent, ont cherché bien avant Javier Milei (et de manière plus argumentée que dans le discours que nous publions) à justifier le refus de l’immigration, sans pour autant paraître renier leurs principes libertariens. C’est ce dont témoigne parfaitement Lew Rockwell, le compagnon de route de Rothbard, lorsqu’il écrit cinq ans après la mort de ce dernier20 :

« Mais comment un anarchiste peut-il soutenir les restrictions à l’immigration ? Comme il l’écrit dans The Ethics of Liberty (1982), ‘‘il ne peut y avoir aucun droit humain à immigrer, car quelle propriété quelqu’un d’autre a-t-il le droit de fouler aux pieds [to trample] ? En bref, si ‘Primus’ souhaite migrer maintenant d’un autre pays vers les États-Unis, nous ne pouvons pas dire qu’il a le droit absolu d’immigrer sur cette terre ; car que dire de ces propriétaires qui ne veulent pas de lui sur leur propriété ?’’ Je cite ce passage pour démontrer l’inanité d’une autre accusation contre Murray : il aurait changé sa position sur l’immigration ouverte en une position ‘‘nativiste’’ à cause de sa nouvelle amitié avec les paléoconservateurs. Comme le montre ce volume, ses dernières opinions sur le sujet étaient une conséquence de sa position générale en faveur de droits de propriété stricts. Ainsi, il ne restreindrait pas l’immigration dans laquelle les gens contractent pour travailler (la citoyenneté étant une question entièrement différente) ».

Ce faisant, les libertariens n’en renient pas moins ouvertement une liberté (celle de circuler librement) considérée comme naturelle par l’immense majorité des penseurs libéraux, dont un bon nombre ont eux-mêmes été des immigrés (que l’on pense, pour le seul xxe siècle, à Ayn Rand, Hayek, Mises, Popper, Mickaël Polanyi, et tant d’autres encore). Il serait trop long et fastidieux de faire une revue des positions de tous les courants du libéralisme sur cette question, et nous nous contenterons d’évoquer ici cette école française laissez-fairiste dont les anarcho-capitalistes se sont souvent proclamés avec fierté les héritiers. Son fondateur Jean-Baptiste Say explique par exemple que la liberté de circulation est une conséquence directe du respect du droit de propriété, comme s’il répondait directement à Rothbard. On peut en effet lire dans son Cours complet d’économie politique pratique, publié en 1823 :

« La faculté locomotive, cette faculté de pouvoir changer de place, et de transporter nos capacités dans le lieu où elles peuvent nous rendre le plus de services ; cette faculté si merveilleuse à laquelle nous donnons si peu d’attention, fait partie de nos biens, de même que toutes les autres facultés que nous tenons de la nature, et les atteintes qu’on y porte, sont par conséquent des atteintes à la propriété. Un peuple qui n’est point choqué que l’on entrave sous différents prétextes, la faculté qu’ont les hommes de changer de lieu, n’est point animé d’un véritable respect pour la propriété, et n’est point encore assez instruit pour avoir le sentiment de tous les heureux fruits que peut produire le plein et entier usage de nos facultés. Je ne me serais pas cru obligé d’insister sur ce point, si ce n’était qu’il m’a semblé utile de montrer à ceux mêmes qui conviennent que les propriétés doivent être respectées, combien ils sont sujets à démentir leur doctrine par les actes auxquels ils prennent part, ou qu’ils approuvent21 ».

Ce texte est d’autant plus remarquable qu’il semble répondre, comme par anticipation, aux arguments des paléo-libertariens comme Rothbard invoquant le droit de propriété, sacré à leurs yeux, et en ce qu’il parle le langage du droit naturel, dont nous avons vu à maintes reprises qu’il était le fondement philosophique sur lequel s’appuyaient la grande majorité des libertariens les plus radicaux pour légitimer leurs positions, à la différence des utilitaristes, volontiers accusés d’être mous et/ou inconséquents22.

Jean-Baptiste Say n’est d’ailleurs pas isolé parmi les libéraux français lorsqu’il défend une telle position. Pour Benjamin Constant, « si, dans un pays, les efforts d’un travailleur sont inutiles, il peut chercher ailleurs un ciel plus propice et des circonstances plus favorables », tout en précisant qu’il regrette les « lois prohibitives » qui dénient aux plus pauvres ce droit d’aller tenter leur chance ailleurs. « Avec une législation pareille, ajoute Constant, il n’y a aucun excès qu’on ne doive attendre, il n’y a pas de désordre qui nous puisse étonner23 ». De fait, le développement même des passeports au xIxe siècle est unanimement blâmé par les penseurs libéraux qui, à l’unisson de leur père spirituel qu’est en quelque sorte Benjamin Constant, regrettent le temps béni où chacun pouvait jouir de « cette liberté complète d’aller et de venir, sans qu’âme qui vive s’occupe de vous, et sans que rien rappelle cette police dont les coupables sont le prétexte, et les innocents le but24 ».

L’argument fondé sur le droit naturel n’est du reste pas le seul à être mobilisé pour défendre la libre circulation des personnes. Des arguments de type utilitariste sont aussi utilisés, afin de démontrer que l’immigration est bénéfique pour le pays d’accueil, et pas uniquement pour le migrant. Ainsi Jean-Baptiste Say écrit-il en 1803 : « Une acquisition vraiment profitable pour une nation, c’est celle d’un étranger qui vient s’y fixer en transportant avec lui sa fortune. Il lui procure à la fois deux sources de richesses : de l’industrie [entendre : du travail] et des capitaux. Cela vaut des champs ajoutés à son territoire ; sans parler d’un accroissement de population précieuse quand il apporte en même temps de l’affection [lire : une reconnaissance envers le pays d’accueil] et des vertus25 ». L’argument mis ici en avant consiste à démontrer que l’immigrant, qu’il retourne au bout de quelques années dans son pays d’origine ou bien qu’il demeure dans sa nouvelle patrie, a quoi qu’il en soit accompli pour cette dernière une œuvre productive, et donc accru sa richesse. C’est pourquoi quelqu’un comme Gustave de Molinari, en qui les anarcho-capitalistes américains du xxe siècle verront le libéral le plus conséquent du Groupe de Paris et le plus proche de leurs idées, écrira en son temps que l’immigration est « toujours avantageuse », dans la mesure où « l’immigration n’apporte généralement que les individus les plus entreprenants et les plus vigoureux26 ».

Bien sûr, les libéraux du xIxe siècle ne prônent pas une abolition pure et simple des frontières, pas plus qu’ils ne dénient à l’État le droit d’interdire l’entrée sur son territoire à des personnes qu’il estimerait représenter une menace pour l’ordre public. Mais à leurs yeux l’interdiction doit demeurer l’exception ; en aucun cas la règle. En effet, comme l’écrit Paul Leroy-Beaulieu, l’une des figures les plus éminentes de l’École de Paris27, si l’État ne lui paraît pas légitime pour empêcher un étranger d’acquérir une propriété, de prendre un emploi qui lui est proposé, ou encore de fonder une famille et de s’employer à la nourrir, il peut en revanche tout à fait repousser des populations qu’il estimerait indésirables car représentant une menace pour l’ordre social. Il développe par exemple, en juillet 1887, un plaidoyer en faveur d’une immigration libre – quoique maîtrisée –, en utilisant une argumentation à la fois utilitariste et jusnaturaliste, comme en attestent ces lignes :

« La vieille maxime que l’étranger est l’ennemi tend à ressusciter dans presque tous les pays du monde, tellement il est vrai que les progrès dont se targue le genre humain dans l’ordre moral ne sont jamais définitivement acquis, qu’il faut sans cesse les défendre, et qu’un retour offensif de la barbarie primitive menace toujours notre précaire et fragile civilisation. […] Le retour à la politique d’isolement national est malheureusement le trait le plus caractéristique des dix dernières années. On commence par prohiber les produits ; l’on finit par vouloir prohiber les personnes. Quand on n’interdit pas à l’étranger de résider dans le pays, on lui défend d’y devenir propriétaire. […] Si nous dénonçons cette tendance, c’est qu’elle nous paraît conduire à des embarras économiques et, un jour plus ou moins éloigné, à des catastrophes politiques. Rien n’est plus opposé au droit des gens, ou du moins à son interprétation moderne. […] Nous tenons, quant à nous, qu’un peuple n’a ni intérêt ni droit à proscrire en masse de son territoire les étrangers ou à leur y rendre par des taxes spéciales la résidence impossible ; qu’un peuple n’a également ni intérêt ni droit à interdire aux étrangers l’achat de propriétés. Nous soutenons, en outre, qu’un peuple est suffisamment armé quand il impose aux étrangers qui sont sur son territoire la reconnaissance de toutes les lois du pays, et qu’il les naturalise à partir de la seconde génération. L’usage habile et résolu de la naturalisation suffit pour qu’un peuple tourne à son profit l’immigration des étrangers. […] L’État n’a qu’à se réserver le droit de prohiber individuellement les étrangers dangereux, et même en masse les bandes de mendiants ou de bohémiens, de saltimbanques et de vagabonds, les seules immigrations qui nuisent à un pays28 ».

Pour conclure, il est donc manifeste que pour les libéraux français du xIxe siècle (dont, une fois encore, les libertariens américains du siècle suivant aimeront tant se réclamer), le droit de libre circulation des personnes doit être la règle, pour des raisons tenant à la fois aux principes (il s’agit à leurs yeux d’un droit naturel) et à des considérations utilitaristes (l’immigration est bénéfique pour le pays d’accueil). Le refus de laisser des populations étrangères s’installer dans une autre contrée pour y travailler – en respectant bien entendu le pays hôte – ne peut se justifier que par des considérations relatives à l’ordre public, et certainement pas pour flatter les sentiments xénophobes ou les craintes irrationnelles à l’égard de l’étranger entretenues par des discours démagogiques.

Le libéralisme culturel

Murray N. Rothbard, For a New Liberty. The Libertarian Manifesto, op. cit.

David Friedman, The Machinery of Freedom. Guide to a Radical Capitalism, 1973 (traduit en français en 1992 par Les Belles Lettres, sous le titre : Vers une Société sans État).

Murray Rothbard, The Religious Right. Toward a Coalition, février 1993.

On connaît la place que la critique de l’environnement occupe dans le discours du climatosceptique Donald Trump mais que reprend volontiers Javier Milei lorsqu’il dénonce par exemple en janvier 2021 dans son discours à Davos, le « sinistre écologisme radical et la bannière du changement climatique ». Notons que cette critique était déjà mise en avant par quelqu’un comme Rothbard dès le début des années 1990, puisqu’il s’en prend alors à « l’interminable litanie des postulats hystériques et pseudo-scientifiques des dernières années », à l’image du discours écologiste sur le « réchauffement de l’atmosphère ». Cf. Murray Rothbard, postface à l’édition française de L’Ethique de la liberté, octobre 1990.

Ibid.

Comme chacun sait, les catholiques, pourtant minoritaires aux États-Unis, ont été aux avant-postes du combat de longue haleine contre l’avortement, qui a remporté une victoire décisive en 2021 avec la remise en cause par la Cour suprême de l’arrêt Roe v. Wade qui remontait à 1973.

Selon la tradition libérale classique, à laquelle se rattache in fine le courant libertarien, la loi n’a pas à se substituer à la morale en se prononçant sur les comportements individuels, dès lors que ces derniers ne portent pas atteinte aux droits d’autrui. En effet, la fonction exclusive de la loi – c’est-à-dire la justification du pouvoir politique, détenteur du monopole de la violence légitime – est d’assurer le strict respect des droits individuels en punissant les atteintes à ces mêmes droits. Nous avons vu que Rothbard lui-même, dans les années 1960, pouvait écrire que « le libertarien approuve sans réserve ce qu’on appelle généralement les ‘‘libertés civiles’’ : liberté d’expression, de publication, d’association, liberté de se livrer à des ‘‘crimes sans victimes’’ tels que la pornographie, les déviations sexuelles et la prostitution29 ». C’est cette même conception qu’exprime David Friedman (fils de Milton, et libertarien affirmé, contrairement à son père), lorsqu’il écrit : « L’idée centrale du libertarisme, c’est qu’on doit laisser les gens mener leur propre vie comme ils l’entendent. Nous rejetons totalement l’idée qu’il faille protéger les gens eux-mêmes par la force. Une société libertarienne n’aurait pas de lois contre la drogue, le jeu, la pornographie – et pas de ceinture de sécurité obligatoire30 ». On pourrait ainsi multiplier à l’envi les déclarations du même acabit, mais le meilleur résumé de cette cohérence libertarienne est le canadien Tim Moen, qui lors de sa candidature aux élections législatives de 2014, a choisi comme slogan de campagne : « Je veux que les couples gays mariés puissent défendre leurs plants de marijuana avec leurs fusils ».

Force est pourtant de constater qu’un tel point de vue, qui peut au moins se targuer d’une forme de logique, est loin de refléter le positionnement de la grande majorité des libertariens aujourd’hui. Beaucoup, à l’image de Javier Milei, préfèrent abandonner le libéralisme culturel à la gauche pour mieux surfer sur les tendances conservatrices de la société selon cette stratégie d’alliance avec la droite populiste, dont nous avons longuement exploré la généalogie dans le premier volume de cette note. Dans un article-fleuve, intitulé “The Religious Right. Toward a Coalition”, et rédigé juste après l’élection du Démocrate Bill Clinton à la Maison-Blanche, Rothbard, une fois de plus, a reconnu sans ambages son alignement sur la droite chrétienne en matière culturelle :

« Comment se fait-il que moi, un libéral pro-choice, je me sois levé et j’aie applaudi lorsque le révérend Falwell a annoncé, après l’élection, qu’il pourrait ressusciter la Majorité morale ? […] La plupart des libertariens pensent aux conservateurs chrétiens dans les mêmes termes sinistres que les médias de gauche, sinon plus : leur objectif est d’imposer une théocratie chrétienne ; d’interdire l’alcool et d’autres moyens de plaisir hédonique, et d’enfoncer les portes des chambres pour imposer une police des mœurs dans le pays. Rien n’est plus faux : les conservateurs chrétiens tentent de riposter contre une élite de gauche libérale qui a utilisé le gouvernement pour attaquer et pratiquement détruire les valeurs, les principes et la culture chrétiens31 ».

Comment mieux dire que la stratégie de fusion avec la droite religieuse prend ici clairement le pas sur la cohérence idéologique, et que dans le combat contre l’hydre étatiste, l’alliance avec la droite la plus conservatrice et la plus illibérale en matière culturelle est une tactique d’autant plus assumée qu’elle paraît indispensable, aux yeux de ses instigateurs, à une conquête des masses populaires. Il n’est même plus question de faire semblant de rester fidèle aux traditions de pensée que l’on a pourtant mises en avant pendant de longues années, à l’époque où l’on entendait fonder une « science libertarienne » cohérente et solide comme l’airain. Il ne s’agit plus désormais que d’être efficace dans un combat idéologique sans merci destiné à conquérir l’hégémonie culturelle en faisant feu de tout bois dans le but explicite de rassembler la coalition la plus large. En usant pour ce faire d’une propagande manichéenne qui ne s’embarrasse plus ni de détails ni de logique. Car l’heure n’est plus à la bienséance des colloques universitaires ou à la rigueur argumentative des joutes académiques. Il s’agit désormais, ni plus ni moins, d’opérer une « révolution populiste par la base » (celle « des hommes blancs d’ascendance européenne »), contre « les élites dirigeantes égalitaristes, collectivistes et internationalistes », ce qui suppose de « se concentrer sur leurs doléances et leurs préoccupations » en s’appropriant leurs revendications : « des impôts élevés, trop de régulation gouvernementale (y compris la victimologie, les politiques de discrimination positive, l’environnementalisme antihumain32) ; le système de protection sociale et l’État-providence ; la violence criminelle », sans oublier, bien entendu, « l’immigration par des hordes d’étrangers non assimilés à la culture américaine », ou encore « l’attaque du sécularisme contre la religion chrétienne33 ».

Comment mieux dire que ce sont bien les nécessités de cette coalition populiste et de la propagande propre à la souder qui l’emportent désormais clairement sur la cohérence des idées de liberté ? C’est ce qu’illustre parfaitement la question de l’avortement, dont on sait à quel point elle est cardinale dans les obsessions de la droite religieuse, notamment américaine34.

La question de l’avortement

Murray Rothbard, “The Religious Right. Toward a Coalition”, The Rothbard-Rockwell Report, IV n°2, février 1993 [en ligne].

Une position que défend Javier Milei. Cf. Pablo Stefanoni, « Javier Milei en 10 phrases-choc : le paléolibertarien qui veut prendre l’Argentine », op. cit.

Murray Rothbard, L’Éthique de la liberté, op. cit.

Selon le titre de l’une de ses chroniques, parue dans The Rothbard-Rockwell Report en août 1994, Rothbard affirmait d’ailleurs, non sans provocation, que les fumeurs étaient « la minorité la plus persécutée d’Amérique » !

“The Religious Right. Toward a Coalition”, op. cit. Le Dixième Amendement stipule que « Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution, ni refusés par elle aux États, sont conservés par les États respectivement, ou par le peuple. »

Rothbard lui-même reconnaît que « la question de l’avortement est plus difficile », et l’on comprend aisément pourquoi. Le problème n’est pas tant qu’il se reconnaisse lui-même comme pro-choice, mais tient à ce que la plupart des arguments pro-life sont faciles à réfuter selon une logique strictement libertarienne35. En effet, à ceux qui crieront au péché en invoquant leurs convictions religieuses, il suffira de leur répondre que la loi ne saurait se mêler de morale, et que ce sont là des questions qui relèvent des convictions intimes et des choix de vie de chacun, l’État- Léviathan ne pouvant en aucune manière s’en mêler. Mais ce qui est plus problématique encore pour les libertariens comme Rothbard, c’est qu’ils ne cessent de proclamer sur tous les tons que le droit de propriété ne souffre aucune exception, à commencer par la propriété sur soi et sur son propre corps. C’est par exemple au nom de ce principe que les libertariens défendent le droit pour un individu à faire commerce de ses organes36 ou bien qu’ils dénoncent de longue date le « puritanisme de gauche » lorsqu’il s’en prend à « toutes les formes de plaisir, déclarées à quelque degré que ce soit ‘‘dangereuses pour la santé37’’ », à l’image de ce qu’ils appellent « l’hystérie anti-tabac38 ». De la même manière, lorsqu’en 2021, avec l’épidémie de Covid, des autorités décideront des confinements, les libertariens invoqueront le droit de propriété sur son corps (donc sur sa santé) pour dénoncer les restrictions de circulation imposées au nom d’impératifs de santé publique. Comment les mêmes peuvent-ils dénier aux femmes la propriété absolue sur leur corps ?

De fait, Rothbard ne tente même pas de donner une justification théorique digne de ce nom à une position philosophique anti-avortement, mais il oriente habilement le débat vers le domaine institutionnel, voyant dans cette diversion une ruse destinée à désamorcer un conflit apparemment sans issue, lui fournissant, par là-même, de manière providentielle, cette « marge considérable pour une coalition entre les libertariens pro-choice et la droite religieuse pro-life ». Marge cruciale car un désaccord sur cette question, absolument vitale aux yeux de la droite religieuse, ruinerait sa stratégie « fusionniste ». C’est ainsi qu’il explicite ce qui a tout l’air d’un subterfuge :

« Une interdiction nationale ne fonctionnera tout simplement pas, en plus d’être politiquement impossible à faire passer en premier lieu. Les paléo-libertariens pro-choice peuvent dire aux pro-life : ‘‘Écoutez, une interdiction nationale est sans espoir. Arrêtez d’essayer de faire passer un amendement sur la vie humaine dans la Constitution. Au lieu de cela, pour cette raison et bien d’autres, nous devrions décentraliser radicalement les décisions politiques et judiciaires dans ce pays ; nous devrions mettre fin au despotisme de la Cour suprême et du système judiciaire fédéral ; et ramener les décisions politiques aux niveaux étatique et local’’. Les partisans du droit à l’avortement devraient donc espérer que l’arrêt Roe v. Wade sera un jour renversé et que les questions d’avortement seront renvoyées aux niveaux étatique et local – plus la décentralisation sera grande, mieux ce sera. Que le Kentucky et le Missouri restreignent ou interdisent l’avortement, tandis que la Californie et New York conservent le droit à l’avortement. Espérons qu’un jour, des localités de chaque État prendront de telles décisions. Le conflit sera alors largement désamorcé. Celles qui veulent avorter ou pratiquer l’avortement pourront déménager ou voyager en Californie (ou dans le comté de Marin) ou à New York (ou dans le West Side de Manhattan) ».

En d’autres termes, en renvoyant la question de la légalité de l’avortement à l’échelon local, on désamorce une querelle qui pourrait être un obstacle majeur à l’alliance entre les anarcho-capitalistes et cette « droite chrétienne [qui] compte de nombreuses personnes merveilleuses », alliance à laquelle Rothbard œuvre depuis tant d’années. L’habileté est double. Outre qu’elle évite la gageure de devoir fonder sur des principes libertariens l’interdiction de l’avortement, elle renvoie à un courant puissant au sein de la droite américaine, à savoir le rejet de l’État fédéral et la défense des États fédérés. Ces derniers semblent à tout prendre moins dangereux que « Washington D.C. » à un ennemi déclaré de tout pouvoir politique comme l’est Rothbard. C’est pourquoi il ne cesse de dire qu’il faut en « revenir au dixième amendement oublié39 », en attendant bien entendu que toute forme étatique puisse être définitivement annihilée. Ce faisant, il rejoint le combat de la puissante Federalist Society, dont nous avons déjà eu l’occasion de rappeler le rôle crucial qu’elle joue au sein de la droite américaine, puisqu’elle travaille depuis sa création en 1982 à la victoire des idées conservatrices parmi les juristes américains, par le biais notamment d’une lecture « originaliste » de la Constitution.

L’obsession du wokisme et la question des discriminations

“The Religious Right. Toward a Coalition”, op. cit.

Woman’s Own, 31 octobre 1987.

Sébastien Caré, Les libertariens aux États-Unis. Sociologie d’un mouvement asocial, op. cit.

Voir [en ligne]. On peut aussi se reporter à Matthew Hongoltz-Hetling, Chacun pour soi ! Libertariens, survivalistes, pro-armes… ours ! L’histoire vraie d’une cité idéale, Éditions Arthaud, 2023 ; et à Timothée Demeillers, Voyage au Liberland : gloire et déboires d’une aventure libertarienne au cœur de l’Europe, Éditions Marchialy, 2022.

C’est, dans le célèbre roman d’Ayn Rand, la petite vallée, située quelque part dans les montagnes du Colorado, où les grévistes emmenés par John Galt se sont regroupés, faisant sécession vis-à-vis d’une société qu’ils ne supportent plus parce qu’elle heurte leurs principes individualistes radicaux.

“On Resisting Evil”, The Rothbard-Rockwell Report, septembre 1993.

C’est aussi le nom donné à l’un des chapitres de l’anthologie de ses tribunes parues dans le The Rothbard- Rockwell Report. Rothbard intitule significativement une de ses chroniques de 1992 “Kulturkampf !”.

Si l’avortement occupe une place absolument centrale dans le combat de la droite religieuse américaine et constitue pour les paléo-libertariens une hypothèque qu’ils ne peuvent pas ne pas lever s’ils veulent concrétiser leur alliance stratégique avec les conservateurs, il est tout à fait intéressant de noter que les thèmes qui constituent aujourd’hui ce que l’on appelle la mouvance « woke » et que les courants populistes ont choisie comme leur ennemi préféré (le discours de Milei que nous publions en témoigne à l’envi), étaient déjà présents il y a quarante ans. Ainsi, dès la publication, en 1982, de son Éthique de la liberté, Rothbard s’en prend au « Nouveau Puritanisme » qui fait selon lui « bon ménage avec la Victimologie Officielle, puisqu’il s’accompagne d’une censure sociale, et même légale, contre certaines recherches scientifiques, ou l’expression d’opinions qui pourraient, dans la terminologie officielle, ‘‘heurter’’ ou simplement ‘‘négliger’’ la sensibilité des Communautés de victimes ». Il entend donc, dès cette époque, mener un combat sans merci contre ce qu’il appelle « la Nouvelle Pensée Officielle », y mettant une « rudesse » et une « verve », dont il regrette qu’elle ne soit « désormais socialement permises que si elles ont pour cible le mâle blanc chrétien ». Soit la base même de ce qui est devenu aujourd’hui l’électorat de Donald Trump. Un électorat blanc, masculin et chrétien que Rothbard reprochait déjà à la gauche libérale américaine de présenter comme le grand « Oppresseur » des Noirs, des natives, des femmes, des gays, ou même tout simplement de « l’environnement ».

On le voit : tous les thèmes des contempteurs du « wokisme » sont déjà présents, et Rothbard multiplie dans de très nombreux textes les attaques contre les mesures antidiscriminatoires, qu’elles concernent les minorités raciales aussi bien que sexuelles. L’argument invoqué est toujours celui de la liberté, qu’il s’agisse de la liberté d’expression pour justifier les propos racistes ou homophobes, ou de la liberté de contrat pour condamner les mesures pénalisant les discriminations à l’embauche.

« La bataille se joue aujourd’hui sur un terrain très différent. Elle porte sur les lois ‘‘anti-discriminatoires’’, qui rendent illégaux le travail, l’embauche ou l’association en fonction de l’orientation sexuelle ou de l’anti-orientation sexuelle. Dans le cas des homosexuels, comme dans le cas des Noirs, des femmes, des hispaniques, des ‘‘handicapés’’ et d’innombrables autres groupes victimologiques visés par les mesures ‘‘anti-discriminatoires’’, on découvre de nouveaux ‘‘droits’’ égalitaires qui sont censés être appliqués par la majesté de la loi. En premier lieu, ces ‘‘droits’’ sont inventés aux dépens des droits réels de chaque personne sur sa propre propriété ; en second lieu, tout ce discours sur les ‘‘droits’’ n’a aucune pertinence, puisque le problème de l’embauche, du licenciement, de l’association, etc. est une question qui doit être résolue par les personnes et les institutions elles-mêmes, sur la base de ce qui convient le mieux à l’organisation concernée. Les ‘‘droits’’ n’ont rien à voir avec cette affaire. Troisièmement, la Constitution a été systématiquement pervertie pour abandonner un gouvernement minimal strictement limité au profit d’une croisade menée par les tribunaux fédéraux pour multiplier et faire respecter ces faux droits jusqu’au bout. Sur la fausseté des discours sur les droits dans ces domaines : supposons que je décide d’ouvrir un restaurant chinois. Je prends la décision commerciale consciente de n’embaucher que des serveurs chinois qui parlent chinois et anglais, car je veux attirer une clientèle majoritairement chinoise. Ne devrais-je pas avoir le droit d’utiliser ma propriété pour n’embaucher que des serveurs chinois ? Le même type de décision commerciale devrait être juste et ne pas être contesté si je souhaite embaucher uniquement des hommes, uniquement des femmes, uniquement des Noirs, uniquement des blancs, uniquement des homosexuels, uniquement des hétéros, etc40 ».

La logique purement libertarienne de cette argumentation – que l’on retrouve dans la défense d’une liberté d’expression absolue – peut paraître imparable, mais à l’unique condition qu’on en accepte également la conclusion logique. En effet, admettre que chacun puisse dire publiquement absolument tout ce qu’il veut, ou bien exclure qui il entend de ses relations sociales, c’est oublier que l’homme, qu’il le veuille ou non, vit en société, et que la question de la cohabitation entre individus nécessairement animés de valeurs et de projets de vie différents ne peut se régler sur la seule base du droit à se défendre en cas d’attaque physique (en vertu de l’axiome de non-agression déjà évoqué). Admettre que chacun est libre d’exclure l’autre de sa sociabilité dès lors que l’on ne porte pas atteinte à son intégrité physique, c’est entrer dans une logique de ségrégation dont on ne voit pas très bien quelles sont les limites. Nous avons vu que les libertariens comme Rothbard s’accommoderaient parfaitement de l’interdiction de l’avortement dans certains États, dès lors que les femmes auraient la possibilité d’aller s’installer dans des États ou des comtés qui continueraient de le pratiquer. Mais alors pourquoi ne pas imaginer également que les Noirs américains, ou les Gays américains, ou les Démocrates, aillent tous s’installer en Californie ou à New York afin de pouvoir s’y marier et y vivre selon les valeurs qui sont les leurs ? Selon une stricte logique libertarienne, cette ségrégation de fait serait parfaitement acceptable, dans la mesure où ils radicalisent la célèbre déclaration de Margaret Thatcher selon laquelle « la société, ça n’existe pas », mais en revanche « il y a des hommes, des femmes et des familles41 ». Que le propos ait largement dépassé la pensée de Margaret Thatcher (qui était plus conservatrice que libérale), c’est là un point qui pourrait être discuté. Je doute en effet que l’ancienne Première ministre britannique ait jamais remis en cause le fait qu’il y eût une société britannique, par exemple lorsqu’il s’est agi d’aller reconquérir les Malouines pour les restituer à la Couronne, mais là n’est pas notre propos. Cette conception purement atomistique de la société est en revanche parfaitement conforme à une pensée libertarienne extrémiste qui pousse jusqu’au bout la logique de la souveraineté absolue de l’individu, au point d’aboutir à ce que Sébastien Caré a très justement appelé un « mouvement asocial42 ». À ceci près qu’une telle vision est purement et simplement fausse, puisque toute l’histoire de l’humanité la dément. Ni plus ni moins. Nul en effet n’a jamais vu dans l’histoire un quelconque Robinson sur son île, ni même du reste une quelconque communauté de Robinsons ayant décidé de cohabiter entre eux sur la stricte base d’un règlement de copropriété. Car telle est bien l’utopie libertarienne, et comme toute utopie, elle est basée sur le rêve et sur un pur déni de réalité.

Ce qui ne veut pas dire que les fantasmagories ne puissent pas avoir de puissants effets sociaux. Sans même parler des exotiques tentatives de militants anarcho-capitalistes pour fonder sur quelque île déserte ou territoire perdu un Liberland aux allures de Disneyland libertarien43, c’est un fait que l’on voit déjà, çà et là aux États-Unis, certains citoyens quitter leur État pour un autre afin de pouvoir n’y côtoyer que des gens qui partagent leurs valeurs (chrétiennes conservatrices pour l’immense majorité d’entre eux). Ils appliquent du reste là une logique qui n’est pas très différente de celle qui a cours sur les réseaux sociaux, où l’on peut choisir librement ses « amis », et exclure de son cercle social quiconque ne pense pas comme soi, créant ainsi des bulles de filtres aux effets de radicalisation tout à fait redoutables. Mais comment ne pas voir qu’il s’agit là d’une logique terrifiante, qui contredit plusieurs principes libéraux fondamentaux ? D’abord, cette ségrégation ne saurait être volontaire pour tout le monde, et obliger quelqu’un à partir vivre ailleurs parce que les habitants de sa région d’origine ne partagent pas ses valeurs ou ses idées et font régner une pression morale devenue insupportable, c’est violer purement et simplement un droit fondamental. De plus, entériner cette logique, c’est aussi admettre pour la majorité le droit d’imposer ses idées à la minorité, ce qui là encore est contraire au cœur même de la philosophie libérale, qui fait – nous l’avons dit – de la défense des minorités (et de la plus petite des minorités qu’est l’individu) un principe intangible.

Enfin, comment ne pas voir que cette logique est porteuse d’un risque de guerre civile dès lors que l’on renonce à ce qui fait l’essence même de la loi dans un régime de liberté : permettre à des individus ayant des intérêts et des choix de vie différents de cohabiter pacifiquement ?

Ce dilemme entre ségrégation et guerre civile larvée est du reste parfaitement identifié et assumé par Rothbard, qui a comme souvent le mérite d’aller au fond des choses. Il écrit en effet dans un texte de septembre 1993, intitulé : ‘‘On Resisting Evil’’ :

« Dans les mouvements conservateurs et libertariens, il y a eu deux formes principales de capitulation, d’abandon de la cause. La forme la plus courante et la plus évidente est celle que nous connaissons tous trop bien : la capitulation. […] Dans cette forme, qui est courante dans le mouvement libertaire mais qui est également répandue dans certains secteurs du conservatisme, le militant décide que la cause est sans espoir et abandonne en décidant de quitter le monde corrompu et pourri, et de se retirer d’une manière ou d’une autre dans une communauté pure et noble qui lui soit propre. Pour les Randiens, c’est “le Ravin de Galt44”, tiré du roman de Rand, Atlas Shrugged. D’autres libertariens continuent de chercher à former une communauté clandestine ; à ‘‘capturer’’ une petite ville de l’Ouest, à entrer dans la ‘‘clandestinité’’, dans la forêt, ou même à construire un nouveau pays libertaire sur une île, dans les collines, ou ailleurs. Les conservateurs ont leurs propres formes de retraitisme. Dans chaque cas, l’appel surgit d’abandonner le monde pervers et de former une petite communauté alternative dans une retraite au fin fond des bois. Il y a longtemps, j’ai qualifié cette vision de ‘‘retraitisme’’. On pourrait qualifier cette stratégie de ‘‘néo-Amish’’, sauf que les Amish sont des agriculteurs productifs et que ces groupes, je le crains, n’atteignent jamais ce stade. […] Notre position devrait être, selon les mots célèbres de Dos Passos, même s’il les a prononcés en tant que marxiste, ‘‘d’accord, nous sommes deux nations’’. L’Amérique telle qu’elle existe aujourd’hui, ce sont deux nations : l’une est leur nation, la nation de l’ennemi corrompu, de Washington D.C., de leur système scolaire public de lavage de cerveau, de leurs bureaucraties, de leurs médias, et l’autre est notre nation, beaucoup plus grande, la nation majoritaire, la nation bien plus noble qui représente l’Amérique plus ancienne et plus vraie. Nous sommes la nation qui va gagner, qui va reprendre l’Amérique, peu importe le temps que cela prendra. C’est en effet un grave péché d’abandonner cette nation et cette Amérique sans victoire45 ».

Deux solutions, on le voit : la sécession à la mode John Galt, le héros randien de La Grève, ou bien l’affrontement idéologique sans merci, avec la volonté déterminée de gagner la bataille culturelle46 en imposant ses valeurs au camp minoritaire, selon une logique autoritaro-populiste parfaitement illibérale.

Discours de Javier Milei à Davos (janvier 2025)

Ce qui ne veut pas dire que l’Argentine n’ait pas connu des expériences économiques que l’on peut qualifier de libérales. Mais nous avons suffisamment montré à quel point le libéralisme et l’anarcho-capitalisme ne peuvent en aucun cas être considérés comme synonymes.

Juan Gonzalez, El Loco. Javier Milei, El Hombre que Obedece a su Perro, Ediciones Península, 2024.

Pablo Stefanoni, « Javier Milei en 10 phrases choc : le paléolibertarien qui veut prendre l’Argentine », op. cit.

Javier Milei, “Capitalism, Socialism, and the Neoclassical Trap”, in D. Howden, P. Bagus, (eds), The Emergence of a Tradition. Essays in Honor of Jesús Huerta de Soto, Volume II. Palgrave Macmillan.

David Copello, « L’inquiétante étrangeté du président Milei », La Vie des idées, 12 décembre 2023.

Cela n’a pas empêché Javier Milei de promettre très récemment au Simon Wiesenthal Center d’ouvrir les archives liées aux réseaux clandestins qui ont permis à des milliers de nazis (dont Eichmann et Mengele), de fuir l’Europe après la Deuxième Guerre mondiale et de se réfugier en Amérique latine (et notamment en Argentine).

Nous avons beaucoup insisté jusqu’ici sur l’influence des idées libertariennes venues des États-Unis dans l’espoir de mieux percevoir quelle est la cohérence profonde de la vision du monde et de la société que développe Javier Milei, qui préside depuis 2023 aux destinées d’un pays dans lequel ces idées étaient jusqu’à son élection extraordinairement marginales47. Toutefois, avant de lire le discours que le président argentin a tenu à Davos en janvier 2025 et qui s’avère parfaitement emblématique des thèses économiques radicales et des valeurs conservatrices qu’il défend, il convient au préalable de préciser quelques éléments de contexte, touchant à sa vie même et à sa personnalité haute en couleurs, mais aussi à l’histoire politique, si singulière, de son pays l’Argentine.

Intellectuel public connu pour ses redoutables talents de débatteur, il n’hésite pas à recourir à l’invective et à la grossièreté, multipliant les outrances au point de se forger une solide réputation d’anticonformisme, et même d’excentricité. Une réputation qui ne tient pas qu’à son style provocateur, mais tout autant – sinon plus encore – aux idées disruptives qu’il défend publiquement, de la libéralisation de la vente d’armes et d’organes, à la privatisation des rues, en passant par la possibilité de créer, un jour, un marché libre pour la vente d’enfants.

Surnommé El Loco48 (le fou), Milei fait figure de trublion antisystème, suffisamment provocant pour oser qualifier le Pape (argentin, comme chacun sait, mais surtout contempteur des inégalités sociales engendrées par le capitalisme) d’« idiot » et de « représentant du Malin sur terre49 ». Et ce, alors que lui-même aime à citer la Bible pour étayer ses critiques envers l’État, à l’image du libertarien espagnol Jesús Huerta de Soto, à qui il a publiquement rendu hommage dans un ouvrage collectif paru en 202350. Milei a aussi exprimé son désir de se convertir au judaïsme et de devenir ainsi le premier président juif d’Argentine. L’homme est par ailleurs un adepte fervent des sciences occultes, puisqu’il se serait rapproché des sectateurs du paranormal à la suite de la mort de son chien en 2017, décidant même de faire cloner ce dernier, tout en essayant d’entrer en contact télépathique avec lui51. Son animal de compagnie ne serait du reste pas son seul interlocuteur, puisqu’il prétendrait entrer également en contact avec certaines de ses idoles décédées, comme les penseurs libertariens Ayn Rand et Murray Rothbard. De telles bizarreries pourraient évidemment prêter à sourire, si elles ne s’inscrivaient pas dans un pays, l’Argentine, où les relations entre spirituel, paranormal et politique ne sont pas totalement inédites. Le pays a en effet connu un précédent célèbre en la personne du général Juan Perón qui, quelques semaines avant le décès de sa deuxième épouse, Eva, la fit déclarer par le Congrès « Cheffe Spirituelle de la Nation », avant de faire embaumer son corps pour pouvoir l’exposer dans un mausolée public. Le coup d’État militaire de 1955 empêchera la réalisation de ce projet mais le même Perón, redevenu président après 18 ans d’exil, prit comme secrétaire personnel, José López Rega, un homme bien connu pour ses affinités avec le spiritisme et l’astrologie. Celui qui était alors surnommé El Brujo (le sorcier) eut un ascendant considérable sur le chef de l’État qui, comme nous allons le voir, a laissé une marque indélébile sur l’histoire de son pays.

Mais revenons-en à Javier Milei. L’intellectuel médiatique et iconoclaste décide de s’engager dans la politique active en 2020. Quelques mois plus tôt, en août 2019, il avait rejoint le « Parti libertarien » (Partido Libertario), créé un an plus tôt. En septembre 2021, Milei crée la surprise dans la province de Buenos Aires en rassemblant 13,7% des voix, lors des primaires, à l’issue d’une campagne durant laquelle il a inlassablement dénoncé une « caste politique » constituée de « politiques inutiles, parasites, qui n’ont jamais travaillé ». Semblant appliquer rigoureusement la stratégie populiste théorisée par son idole Rothbard, le discours de Javier Milei trouve alors un écho certain, aussi bien chez les électeurs de la droite radicale que dans les classes populaires épuisées par la crise économique. Autant de citoyens exaspérés qui plus est par des mois de confinement, et qui se laissent volontiers séduire par cet outsider dans lequel ils veulent voir une alternative aux partis traditionnels, dont ils estiment qu’ils ont failli.

Devenu député en décembre 2021, Milei trouve une nouvelle manière de transgresser les règles du jeu politique traditionnel et de faire parler de lui en mettant en jeu chaque mois son salaire, lors d’une tombola géante, à laquelle participent plus d’un million d’Argentins. En 2023, il est candidat à l’élection présidentielle avec un programme radical, prévoyant notamment la diminution drastique des dépenses publiques. Il apparaît ainsi en meeting, une tronçonneuse à la main, afin de symboliser sa farouche volonté de tailler de manière drastique dans les dépenses publiques, en commençant par supprimer certains ministères inutiles (comme celui de l’Éducation et celui de la Santé…). Il promet également la suppression de la Banque centrale et la dollarisation de l’économie argentine afin de vaincre le mal endémique argentin qu’est l’inflation. Il crée enfin la polémique en choisissant comme colistière Victoria Villarruel, incarnation de la droite dure, régulièrement accusée de nier les crimes de la dictature militaire sanglante des années 1976-198352.

Au soir du premier tour de l’élection présidentielle, le 22 octobre 2023, Milei arrive en deuxième position, avec 29,99% des voix, derrière le centriste Sergio Massa, soutenu par la coalition péroniste sortante. Le candidat libertarien s’allie alors avec la droite conservatrice en vue du second tour, rompant ainsi avec sa stratégie dégagiste antérieure, qui englobait droite traditionnelle et gauche péroniste dans son rejet de la « caste » politique. Cette stratégie d’alliance est alors vécue comme une trahison par une partie de ses troupes, mais elle lui permet néanmoins de l’emporter confortablement, avec plus de 55% des voix, faisant démentir les sondages qui annonçaient un scrutin serré.

Un pays marqué par l’héritage populiste du péronisme

Il a exercé trois mandats : 1946-1952, 1952-1955 et 1973-1974 (date de sa mort).

Il ne fut d’ailleurs jamais un phénomène de classe puisqu’il a toujours cherché à réconcilier les couches populaires et la bourgeoisie active en les unifiant par un discours nationaliste.

Candidat au premier tour de l’élection présidentielle de 2003, l’ancien président Carlos Menem propose alors un plan de dollarisation de l’économie argentine, ce qui ne l’empêche pas de recueillir plus de 24% des voix. C’est là, on le sait, une idée qui sera reprise par Javier Milei, qui considère que « le premier mandat de Menem a été le meilleur de toute l’histoire argentine ». Cf. Pablo Stefanoni, « Javier Milei en 10 phrases… », op. cit.

Le fait est que le libéralisme et la démocratie ont toujours eu des relations compliquées, comme le montre très bien le lumineux petit livre de Norberto Bobbio, Libéralisme et Démocratie, Paris, éditions du Cerf, 1996.

On ne peut ni comprendre cette victoire de Javier Milei ni la radicalité des idées qui l’ont porté au pouvoir, si l’on ne se souvient pas que l’Argentine est un pays dont l’histoire politique est tout à fait singulière, avec un passé populiste qui n’est pas sans importance, s’agissant notamment de la question centrale du rôle de l’État dans l’économie. De fait, la victoire surprise de Javier Milei ne peut s’entendre si l’on ne tient pas compte du contexte économique et politique particulier dans lequel elle a eu lieu. Le contexte immédiat d’abord, avec une situation économique désastreuse marquée par un taux de pauvreté dépassant les 40%, une inflation galopante – une plaie très ancienne en Argentine, mais que le pays n’avait plus connue à un tel degré de gravité depuis les années 1990 –, ainsi qu’une dette publique abyssale. Le contexte politique ensuite, qui suppose de prendre un peu de recul historique. Milei succède au président Alberto Fernández en battant au second tour Sergio Massa, soit deux hommes qui incarnent un courant politique protéiforme mais essentiel dans l’histoire politique argentine : le péronisme.