Vers un système de retraite mixte répartition - capitalisation

Quelques modalités concrètes de transitionIndex des acronymes et sigles

La question de la transition et de son coût : un premier scénario « par la face nord »

Trois scénarios plus réalistes de transition permettant la mise en place du régime

Calibrage du taux de rendement financier pour les actifs gérés par le fonds de capitalisation

Organisation et gouvernance du régime par capitalisation

Conclusion

Bertrand Martinot, La capitalisation : un moyen de sortir par le haut de la crise des retraites ?, Fondapol, novembre 2024, et du même auteur, Retraites : optimiser les dépenses, introduire une part de capitalisation, Fondapol, mars 2025.

Résumé

Si l’idée d’introduire un pilier de capitalisation dans notre système de retraite rencontre de plus en plus de soutiens, de nombreux experts soulignent les difficultés techniques et financières inhérentes à la longue période de transition d’un système par répartition pure à un système hybride répartition-capitalisation.

La présente note tente d’apporter des réponses précises à ces interrogations et propose différents scénarios de montée en charge d’un pilier par capitalisation obligatoire dans le régime général pour atteindre 25 % des pensions versées. Elle s’inscrit dans le prolongement des notes précédentes publiées par la Fondapol sur ce sujet*.

Elle envisage différentes modalités de financement de la période de transition permettant d’éviter ou de limiter un surcroît transitoire de cotisations pesant sur les salariés. Les principaux scénarios étudiés reposent sur une participation des actifs comme des non‑actifs à l’amorçage du système, incluent une désindexation partielle des pensions existantes, et listent des ressources nouvelles pour doter initialement le régime en capital.

La note simule également, à partir de données démographiques précises et sur la base des hypothèses du Conseil d’orientation des retraites (COR), la montée en charge d’un tel régime, qui fonctionnerait par points. Plusieurs hypothèses de taux de rendement réels, allant de 3% à 5%, réalistes au regard des performances des fonds de ce type existants à l’étranger, sont testées. Les résultats de ces simulations montrent que les gains attendus d’une telle réforme sont bien au rendez-vous, à des horizons de temps divers selon les cas : accumulation d’actifs investis sur le long terme, plus grande équité intergénérationnelle, baisse sensible des cotisations retraites pesant sur les salaires.

Afin de répondre aux critiques selon lesquelles un tel dispositif serait très sensible aux fluctuations des marchés financiers, des stress tests sont également effectués. Ils montrent que même si le fonds était exposé, de manière récurrente et transitoire, à des baisses de la valeur de ses actifs, sa solvabilité et sa capacité à verser les pensions prévues ne seraient pas remises en cause.

Enfin, la note propose une gouvernance du nouveau pilier s’appuyant sur les partenaires sociaux ainsi que des protections juridiques particulières permettant de s’assurer que ce régime serait bien géré dans l’intérêt de long terme des cotisants et des retraités.

Bertrand Martinot,

Ancien élève de l’ENA, économiste et essayiste, expert associé à l’Institut Montaigne sur les questions sociales et ancien conseiller social à l’Élysée.

Renan Muret,

Normalien, ingénieur Télécom, dirigeant dans le secteur des assurances.

Philippe Gravier,

Dirigeant dans le secteur des assurances, diplômé de l’ESSEC et agrégé de mathématiques.

Retraites : optimiser les dépenses, introduire une part de capitalisation

Contribution à la mission flash de clarification du financement des retraites

La capitalisation : un moyen de sortir par le haut de la crise des retraites ?

Retraites : leçons des réformes suédoises

Retraites : leçons des réformes belges

Synthèse et verbatim des rencontres-débats : « Un système universel de retraite ? Parlons-en ! »

Retraites : leçons des réformes italiennes

Les Français jugent leur système de retraite

Qui paie ses dettes s'enrichit

Dette publique : la mesurer, la réduire

Le mutualisme : répondre aux défis assurantiels

La lutte contre les discriminations liées à l’âge en matière d’emploi

Réduire notre dette publique

Réduire la dette grâce à la Constitution : créer une règle budgétaire en France

Fondapol - Des idées pour la Cité - L'aventure d'un think tank

Index des acronymes et sigles

Agirc-Arrco : Association générale des institutions de retraite des cadres – Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés

APE : Agence des participations de l’État

ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées

CDC : Caisse des dépôts et consignations

CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse

COR : Conseil d’orientation des retraites

FRR : Fonds de réserve pour les retraites

FSV : Fonds de solidarité vieillesse

PER : Plan épargne retraite

PERP : Plan épargne retraite populaire

RAFP : Régime additionnel de la fonction publique

Unédic : Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce

Copyright :

Javier Ghersi / Getty images – Billets en euros et indicateurs boursiers.

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,

c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. »1

Sénèque (4-65), Lettres à Lucilius, 63-64 après J.-C.

« Mon centre cède, ma droite recule, situation excellente, j’attaque. »

Général Foch (1851-1929), message au Grand Quartier général,

bataille de la Marne, 6 au 9 septembre 1914.

Bertrand Martinot, La capitalisation : un moyen de sortir par le haut de la crise des retraites ?, Fondapol, novembre 2024 [en ligne] ; du même auteur, Retraites : optimiser les dépenses, introduire une part de capitalisation, Fondapol, mars 2025 [en ligne].

Les taux de cotisations retraite au niveau du salaire moyen en France sont aujourd’hui les plus élevés de l’OCDE après l’Italie. Voir Pensions at a Glance, OCDE, 2023 [en ligne].

Voir par exemple Éric Weil, « La retraite par capitalisation obligatoire : l’obstacle du coût de la transition », La Grande Conversation, mai 2025 [en ligne], ou encore l’avis du comité de suivi des retraites, juillet 2025 [en ligne].

Pour compenser concrètement les générations potentiellement perdantes actuellement proches de l’âge du départ en retraite.

Notre modélisation intègre désormais notamment un calcul génération par génération, une estimation des valeurs d’acquisition et de service des points accumulés dans le nouveau régime, ainsi que le calcul des provisions mathématiques nécessaires à chaque instant pour couvrir les engagements pris en termes de pensions futures devant être versées par capitalisation.

Le débat autour de l’introduction d’un pilier complémentaire par capitalisation dans notre système de retraite a pris un tour nouveau ces derniers mois. Face au constat de plus en plus évident des insuffisances de notre régime actuel par répartition confronté au vieillissement de la population, le soutien à une telle réforme progresse dans le débat public.

Des sondages sont venus confirmer l’intérêt croissant des Français pour un tel schéma, malgré le caractère assez général et abstrait des questions posées2. De nombreux dirigeants politiques de premier plan ont d’ores et déjà soutenu cette idée. Enfin, pour la première fois, plusieurs organisations patronales et syndicales ont déclaré que la capitalisation pouvait valablement être étudiée dans le cadre d’une réforme globale de notre système des retraites.

Afin d’éviter que la capitalisation bénéficie surtout aux salariés ayant des rémunérations élevées ou travaillant dans des entreprises qui ont la capacité financière d’abonder financièrement de tels mécanismes, la plupart de ces prises de position envisagent une capitalisation obligatoire, bénéficiant ainsi à tous les salariés du secteur privé. Les fonctionnaires bénéficient déjà d’un tel dispositif, le régime additionnel de la fonction publique, même si sa portée est limitée.

Il s’agirait, au fond, d’une nouvelle étape dans un mouvement plus général d’association du capital et du travail, à travers un système permettant à tous les salariés de notre pays de bénéficier des rendements du capital. Telle était la solution envisagée notamment dans les deux notes précédentes sur le sujet rédigées pour la Fondapol3 et qui mettaient en avant les intérêts de la réforme en termes :

– d’efficacité économique (diminuer à terme les taux de cotisation retraite pesant sur le travail à montant de pensions donné4, et renforcer l’accès au financement des entreprises pour la partie du fonds de capitalisation qui serait investie dans l’économie française) ;

– de redistribution (donner accès à un patrimoine pour tous, dans un contexte où les inégalités de patrimoine se sont fortement accrues depuis les années 1990) ;

– d’équité intergénérationnelle (assurer une pension de bon niveau aux futures générations sans accroître de façon pérenne les prélèvements obligatoires).

Pour autant, si l’idée d’introduire une dose de capitalisation suscite un réel intérêt, peu de travaux ont été engagés sur les modalités techniques et financières de la phase transitoire. Certains experts font remarquer à juste titre que la dégradation de nos finances publiques et la faiblesse de la croissance structurelle sont telles que financer la période de transition d’un système vers un autre (de la répartition pure à un système mixte) serait difficile5.

En particulier, il semble difficile de concevoir que l’État s’endette davantage pour financer une partie du coût de la transition6. De même, introduire transitoirement un prélèvement supplémentaire sur le salaire brut (donc une « double cotisation ») pour financer la montée en charge du nouveau régime ne semble économiquement pas souhaitable, compte tenu du niveau actuel des charges sociales pesant sur le travail. Enfin, ces mêmes critiques font valoir que l’accumulation d’actifs destinés à financer les retraites futures dans un contexte où l’endettement de l’État n’est pas maîtrisé n’aurait pas grand sens. Dans ces conditions, le capital politique d’un gouvernement réformateur devrait être plutôt investi dans le rééquilibrage des comptes publics, la création d’un étage de capitalisation étant renvoyée éventuellement à des jours meilleurs.

Nous pensons au contraire que cette situation de départ défavorable est une raison supplémentaire de ne pas se limiter aux réformes paramétriques du système par répartition actuel. Pour utiliser une métaphore militaire, il n’y a que le retour à la guerre de mouvement, fût-elle coûteuse au départ, qui pourra nous sortir de l’impasse où nous nous sommes enfermés sur ce dossier. Non pas parce que l’introduction de la capitalisation résoudrait comme par magie les déséquilibres de la répartition, mais parce qu’elle seule peut :

– nous redonner l’espoir d’une perspective de sortie « par le haut » de la crise sans fin des retraites qui condamne les gouvernements à se contenter du rafistolage du système actuel ;

– donner enfin une véritable « valeur temps » à notre système de retraite, c’est-à-dire permettre des arbitrages de richesse intertemporels, et éviter notamment que ce système ne fonctionne en seule défaveur des futures générations.

Nous proposons dans cette note plusieurs modalités techniques et financières de transition permettant de répartir entre les acteurs concernés l’effort nécessaire pour introduire un pilier de capitalisation substantiel, qui pourrait concerner, en cible, 25% des pensions du secteur privé, voire davantage. Sur la base de simulations plus précises et complète que celles exposées dans les deux études précitées7, la présente note détaille diverses possibilités de financement de la période de transition d’un système vers un autre et met clairement en évidence plusieurs options possibles. Elle confirme que cette opération est techniquement possible et économiquement souhaitable. Pour autant, aucune solution n’est politiquement simple, notamment parce que l’introduction de la capitalisation, pour prendre tout son sens, devra s’accompagner d’un effort concomitant pour remédier aux déséquilibres financiers du pilier par répartition.

La question de la transition et de son coût : un premier scénario « par la face nord »

L’Agirc-Arrco (Association générale des institutions de retraite des cadres – Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) est une caisse de retraite complémentaire et un régime de retraite par points pour les salariés du secteur privé [en ligne].

Le FRR (Fonds de réserve pour les retraites) a pour mission, au nom de la collectivité, d’investir et d’optimiser le rendement des sommes que lui confient les pouvoirs publics en vue de participer au financement des retraites [en ligne].

Solution déjà évoquée dans la note La capitalisation : un moyen de sortie par le haut de la crise des retraites, op. cit. [en ligne]. Il va de soi qu’un tel transfert des réserves de l’Agirc-Arrco ne se conçoit que dans le cadre d’une gouvernance du pilier par capitalisation confiée très largement aux partenaires sociaux (cf. la dernière partie de cette note).

On ne peut que regretter que de telles données ne soient pas intégralement accessibles publiquement, car elles sont nécessaires pour appréhender la dynamique d’un régime de retraite et projeter ses équilibres techniques et financiers.

À noter, par exemple, l’exemple suédois issu de la réforme des retraites de 1998, qui comporte à la fois un relèvement progressif de l’âge légal (qui concerne les futures générations) et une formule de calcul du niveau de revalorisation annuelle des pensions en cours permettant d’assurer à tout moment l’équilibre à long terme du régime.

Ces transferts financent soit des allégements ou réductions de cotisations décidés par l’État, soit diverses dépenses dites de solidarité (majoration de pension pour les familles, validation de trimestres non cotisés du fait de congés maladie ou d’épisodes de chômage, etc.).

De ce fait, nous retenons la notion de « solde du régime général » tel qu’estimé selon les conventions comptables du COR et de la Cour des comptes, qui consiste à considérer la totalité de ces recettes hors cotisation comme des recettes du régime par répartition. En réalité, dans la mesure où une partie de ces transferts devraient être comptabilisés en subvention d’équilibre (cf. notamment Jean-Pascal Beaufret, Contribution à la mission flash de clarification du financement des retraite, Fondapol, février 2025 [en ligne] ou encore Patrick Aubert et al., Retraites des fonctionnaires d’État : faut-il changer la convention comptable ?, Institut des politiques publiques, Perspectives budgétaires, juin 2025 [en ligne]), le besoin de financement du régime est supérieur et ne serait pas comblé par le seul report de l’âge effectif de départ en retraite qui est intégré dans notre simulation. Retenir la comptabilisation plus précise proposée par ces auteurs impliquerait certes des efforts financiers supplémentaires du côté du régime par répartition mais ne changerait pas les mécanismes de montée en charge du pilier par capitalisation.

D’autres choix politiques sont évidemment possibles sans rien changer au solde financier des administrations publiques, mais nous avons privilégié la piste des réductions des cotisations retraite compte tenu de leur niveau particulièrement élevé en comparaison internationale.

L’allocation de solidarité pour les personnes âgées, versée sous condition de ressources, qui permet de garantir un minimum de revenu aux personnes concernées.

Le pilier par répartition aurait vocation à prendre en charge la totalité des dépenses dites de solidarité (majoration de pensions, validations de trimestres pour les chômeurs, minimum contributif, etc.). Dès lors, la contradiction, évoquée par certains experts, entre la mise en place d’un pilier par capitalisation et les impératifs de solidarité, est un faux sujet.

C’est-à-dire les droits générés directement liés aux cotisations versées.

Contrairement au régime général, elle n’est toutefois pas plafonnée. Nous ne proposons donc pas de reverser au conjoint ou à l’ayant-droit, en cas de décès avant le départ en retraite, un montant égal à la provision constituée au sein du régime, comme ce peut être le cas dans les dispositifs de pilier 3 du type du plan d’épargne retraite (PER). Il nous semble préférable de concentrer la réforme sur l’ajout d’une composante de capitalisation et donc de ne pas modifier les droits à réversion actuels du pilier 1. Toutefois, un régime par capitalisation présente l’avantage de donner une visibilité sur la contre-valeur des droits constitués par le cotisant décédé avant son départ en retraite, et donc de permettre la mise en place, le cas échéant, des droits à rente ou à capital, sur la base des provisions individuelles constituées au sein du régime. Ces dispositifs peuvent être calibrés par la gouvernance du régime, et contribuer à renforcer la confiance des cotisants dans le fait que leurs cotisations leur ouvrent des droits personnels et de nature quasi-patrimoniale.

Techniquement, cette règle signifie qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures de redressement (par exemple via une modification de la valeur des points ou hausse des cotisations) si la sous-couverture est transitoire au vu des projections financières du régime et n’excède pas 10% des provisions de rentes. Un régime par capitalisation peut connaître en effet à court et moyen terme des variations significatives de la valeur de marché de ses actifs, et la gouvernance financière du pilier par capitalisation ne doit pas être procyclique ou surréagir à des corrections de marché. Le pourcentage de 10 % retenu dans notre modélisation est bien sûr ajustable.

Il s’agit principalement des générations de cotisants ayant entre 50 et 65 ans au moment de la mise en place du nouveau régime, qui n’auraient pas suffisamment cotisé pour percevoir le montant requis de retraite par capitalisation. Afin de ne pas leur imposer des taux de cotisations supérieurs aux générations plus jeunes, il est proposé de leur attribuer des points gratuits. Ces points pèsent naturellement sur le passif du régime par capitalisation.

Afin de bien cadrer les débats, nous avons tout d’abord simulé l’introduction d’un régime par capitalisation sans capital initial autre que les réserves de l’Agirc-Arrco8 et du FRR9 (pour un total estimé à environ 100 milliards d’euros au 31 décembre 2024 d’après le Comité d’orientation des retraites (COR))10 et sans ressources supplémentaires pour faciliter l’amorçage des actifs du nouveau régime.

Hypothèses économiques et démographiques générales :

– champ d’analyse : régime général, soit environ 20 millions de salariés (régime de base de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, CNAV, et de la complémentaire Agirc-Arrco) ;

– projections du COR (productivité : scénario central du COR à + 0,7% à compter de 2029) jusqu’en 2070, poursuite des tendances au-delà ;

– cadrage démographique (population active, évolution de l’espérance de vie, de la fécondité, immigration…) : nous retenons les hypothèses centrales du COR jusqu’en 2070, puis un gel de ces paramètres au-delà.

Confrontés à l’absence ou à l’insuffisance des données publiques disponibles, nous avons également construit à l’aide de modèles paramétriques aussi simples que possible plusieurs lois de comportement : départ à la retraite, cas de réversion, évolution des salaires par cohorte et par type d’emploi, activité à temps partiel, arrêts de travail etc.11

Hypothèses d’évolution paramétrique du système par répartition :

– rééquilibrage progressif de la retraite par répartition afin d’éviter un déficit du régime. Ne pas intégrer un tel rééquilibrage reviendrait à accepter l’hypothèse d’une accumulation indéfinie de dettes pour financer le pilier par répartition, ce qui ferait perdre son sens à l’introduction d’un pilier par capitalisation (qui suppose, par construction, une accumulation d’actifs). Ce rééquilibrage est réalisé dans les simulations via un report progressif de l’âge moyen de départ effectif selon la chronique envisagée par le COR dans son rapport annuel de juin 2025. Comme dans le document du COR, les mesures permettant d’atteindre ce résultat ne sont pas explicitées (report de l’âge légal, instauration d’une forte décote si une durée minimale de cotisation n’est pas atteinte, etc.). Le régime par répartition n’a donc pas été équilibré dans nos modèles via une hausse des cotisations ou une diminution des pensions moyenne par tête qui sont les deux solutions alternatives à cette hausse de l’âge moyen de départ. D’autres approches pour équilibrer le régime sont bien entendu envisageables12, et cette note n’a pas vocation à traiter ce sujet : le point essentiel est que la branche par répartition du régime ne soit pas déficitaire ;

– maintien des dotations et transferts budgétaires et fiscaux de l’État et d’autres financeurs publics (FSV, CNAF, Unédic, etc.).13 qui représentent près de 30% des dépenses du régime général en 202414 aux niveaux projetés par le COR et conformes à la réglementation actuelle. Autrement dit, la totalité de la baisse des dépenses du pilier répartition durant la période de montée en puissance du pilier par capitalisation est répercutée en baisse de cotisations par répartition et ne diminue pas les autres recettes15;

– diminution, pour les nouveaux retraités, de la pension financée par la répartition au fur et à mesure de la montée en charge du pilier capitalisation, de manière qu’à tout instant le montant total de pension versé (capitalisation + répartition) soit identique aux montants projetés par le COR. Cette diminution porte sur la part contributive de la retraite par répartition, aussi bien dans le régime de base (par exemple abaissement progressif du taux de 50% qui s’applique aux 25 meilleures années pour le calcul du montant de la pension) que dans le régime complémentaire Agirc-Arrco (via une diminution progressive du nombre de points achetés par les salariés au fur et à mesure de la diminution des taux de cotisations Agirc-Arrco). Techniquement, ce mouvement serait réalisé sans toucher au minimum contributif et à l’ASPA16. Au total, la part des cotisations au titre de la retraite par répartition serait progressivement diminuée et la part des versements au titre de la solidarité dans le pilier répartition, en revanche, serait accrue17.

Caractéristiques et cadencement de la montée en charge du pilier par capitalisation :

Le principe général est qu’un régime par capitalisation se substitue progressivement à une partie du pilier par répartition actuel sans modifier le montant total des pensions versées.

– ce pilier est un régime par points, entièrement contributif18, à l’exception des points gratuits éventuellement accordés dans la phase transitoire aux générations actuellement proches de la retraite afin de gérer une période de transition sans solution de continuité entre les deux régimes ; par ailleurs, afin d’amorcer plus rapidement les baisses de taux de cotisation global, un dispositif de reprise d’ancienneté de cotisation (à hauteur de 5 années) est mis en place par l’attribution de points gratuits dans le régime par capitalisation ;

– comme dans le régime de l’Agirc-Arrco, chaque salarié cotisant est titulaire d’un compte notionnel en points de retraite qui donne droit à un certain montant de rente annuelle après liquidation des droits à la retraite et qu’il peut suivre en temps réel. Les points de retraite comportent par ailleurs une pension de réversion à hauteur de 60% des droits directs au profit du conjoint et des éventuels ex-conjoints survivants, sur le modèle du dispositif existant dans le régime général19;

– la valeur de service de ces points est unique pour un âge de liquidation des droits donné et sa valeur d’acquisition ne dépend pas de l’âge de cotisation ;

– à la différence de l’Agirc-Arrco, le nouveau régime comptabilise des provisions analogues aux provisions mathématiques figurant au passif des institutions de prévoyance qui gèrent des régimes de retraite de branche. Il nous paraît en effet opportun de placer ce régime dans un cadre prudentiel proche de celui des organismes prenant des engagements de retraite supplémentaire. Ces provisions actualisées sont donc couvertes par des actifs avec cependant des paramètres prudentiels adaptés au profil particulier d’un régime d’envergure nationale et dont la principale contrainte de liquidité est de payer des prestations et d’encaisser des cotisations. Cela se traduit notamment par l’application d’une règle de corridor afin d’éviter une gestion procyclique du régime20 et par l’utilisation d’un taux de rendement financier réel de long terme, c’est‑à‑dire indépendant des fluctuations des taux d’intérêt de court terme ;

– la valorisation des éléments des portefeuilles d’investissement devrait être également adaptée aux caractéristiques du nouveau régime en ne retenant pas une approche pure de valeur de marché instantanée (market to market). Le régime bénéficiera en effet de contraintes de liquidité faibles et de montants d’investissement élevés permettant une mutualisation forte des investissements. Il serait ainsi intéressant de mettre en place pour un régime de ce type des méthodes de valorisation lissées dans le temps afin d’éviter des comportements de gestion procycliques, en utilisant par exemple des techniques de filtrage optimal bien connues en traitement du signal qui visent à réduire le bruit dans la série temporelle des valorisations market to market ;

– une montée en charge progressive du régime, avec une cible de long terme de 25 % des pensions versées par le régime actuel en l’absence de capitalisation (les 75 % restant financés dans le cadre du régime par répartition, qui resterait donc majoritaire) ;

– le taux de rendement du capital accumulé est fixé à 4% réel (net d’inflation), ce qui correspond au rendement de long terme constaté sur des investissements dans les pays de l’OCDE (cf. ci-après la troisième partie de la note). Il s’agit évidemment d’une hypothèse cruciale pour la durée de la phase transitoire ;

– une trajectoire d’accumulation du capital qui dépend à la fois du stock de capital initial dont dispose le nouveau régime et du taux de cotisation pour la capitalisation en régime stationnaire. Il s’agit de trouver dans chaque scénario un compromis entre niveau du taux de cotisation et rythme d’accumulation du capital tout en respectant les normes prudentielles (le stock de capital doit à tout instant couvrir une proportion suffisante des engagements pris, matérialisés par les points achetés par les cotisants) ;

– afin de préserver les régimes de retraite de branche et d’entreprise ainsi que le développement en cours des produits d’épargne retraite individuels, le nouveau régime ne pourrait pas recevoir de versements volontaires de la part des cotisants ou des transferts de droits à la retraite en provenance d’autres dispositifs de retraite, individuels ou collectifs ;

– par ailleurs, ce nouveau régime ne devra pas compter dans ses objectifs de contribuer aux prestations versées dans le cadre du pilier par répartition, par exemple en venant « au secours » de la répartition, celle-ci devant rester équilibrée de manière autonome.

En termes de montée en charge, les premiers salariés intégralement dans le nouveau régime sont ceux qui commencent à cotiser l’année de son lancement (soit en 2025, par convention). Le régime est calibré pour que cette génération bénéficie du pilier par capitalisation à hauteur de 25% de sa pension totale pour une durée de cotisation totale dans le nouveau régime de 43 années. Pour les autres cotisants dont la durée de cotisation au nouveau régime est inférieure à 43 années, la pension versée par ce dernier est réduite à due proportion. Toutefois, il est prévu pour les 5 premières générations liquidant leurs droits dans le nouveau régime une reprise d’ancienneté d’au moins 5 années par l’attribution de « points gratuits »21. Ce mécanisme permet en particulier dans la plupart des scénarios envisagés d’accélérer la baisse du taux de cotisation global (répartition et capitalisation).

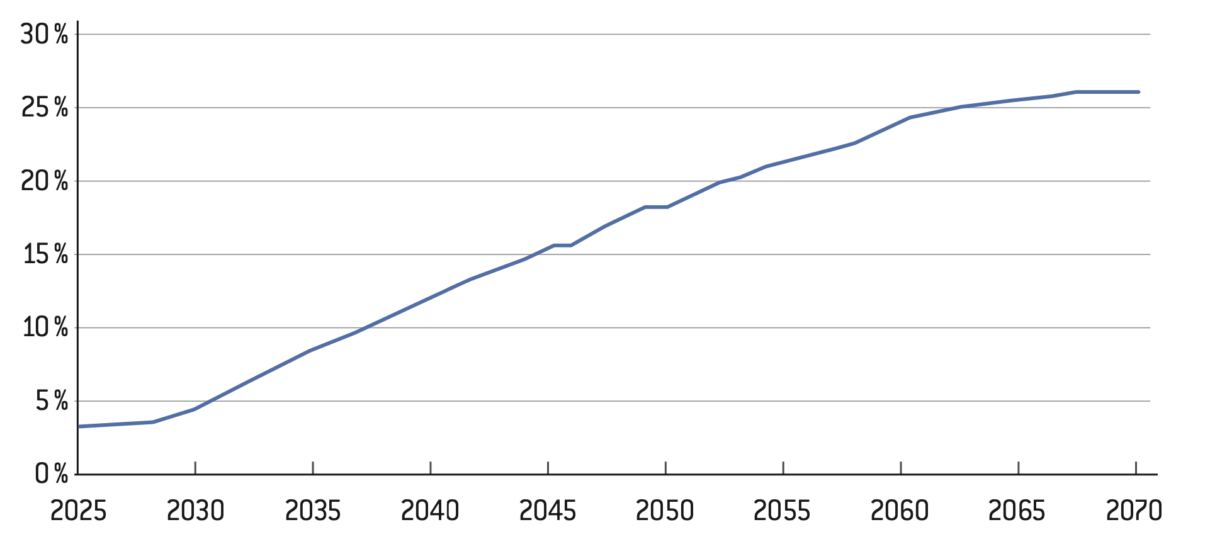

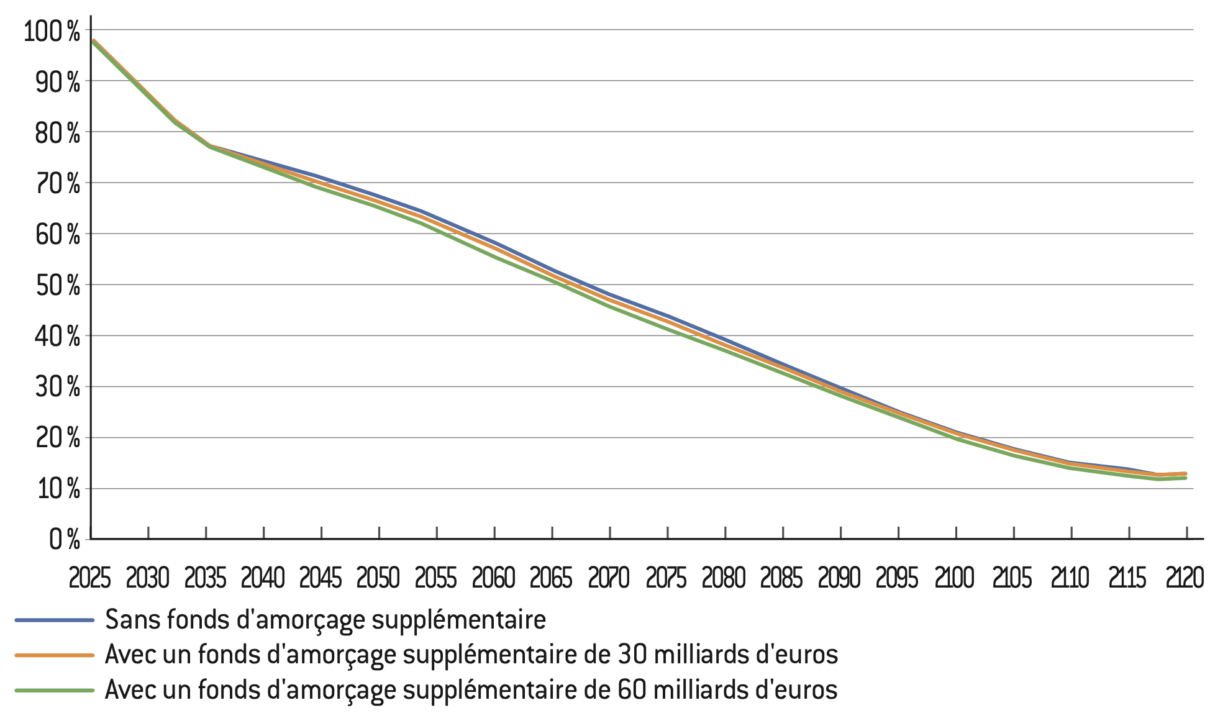

Au total, la proportion de pension financée par le pilier capitalisation (% du total des pensions versées à chaque liquidation de droit) aurait le profil chronologique suivant :

Part du nouveau régime dans les rentes liquidées (en %)

Scénario « face nord »

Fort logiquement, les montants par capitalisation devant être effectivement décaissés seront extrêmement faibles durant les 10 premières années, ce qui permettrait de consacrer la grande majorité des ressources nouvelles du régime à la montée en puissance du fonds de capitalisation.

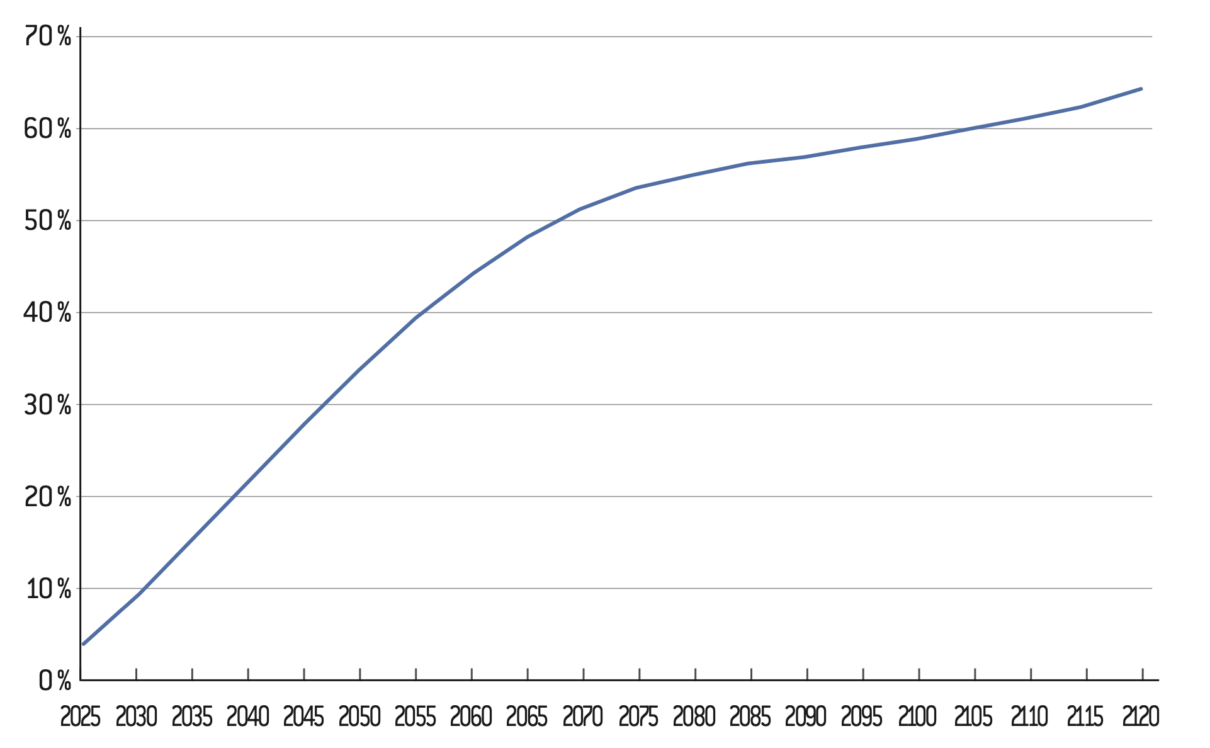

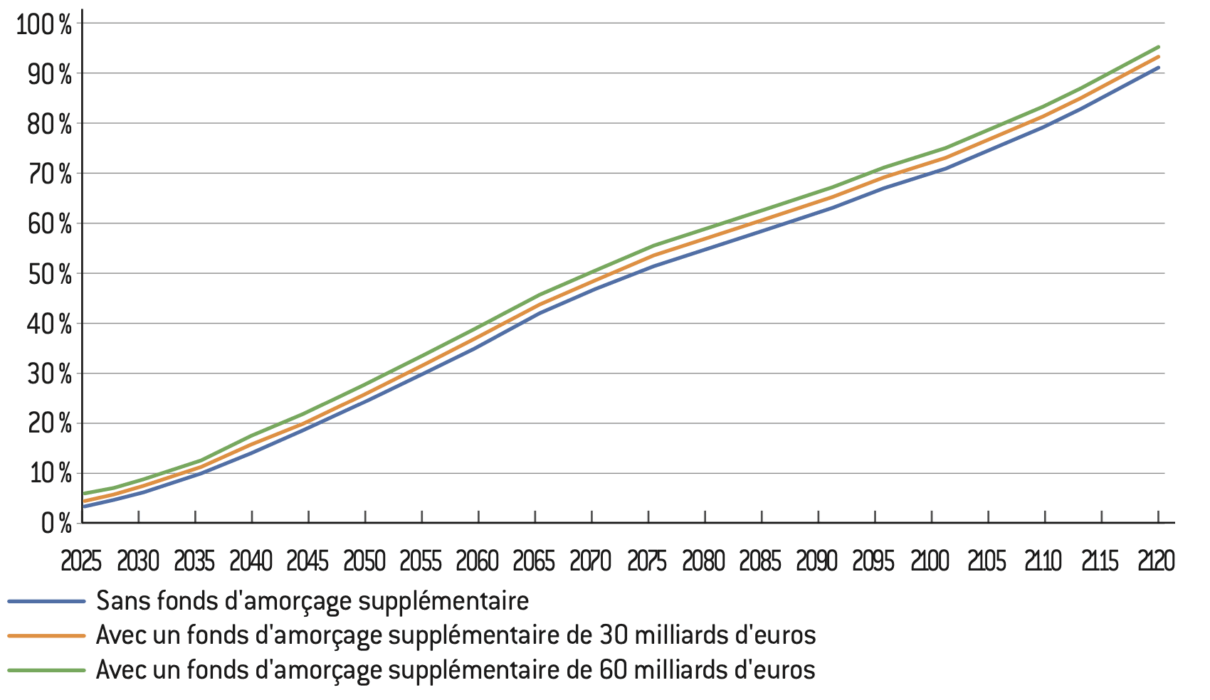

Portefeuille des placements (% PIB)

Scénario « face nord »

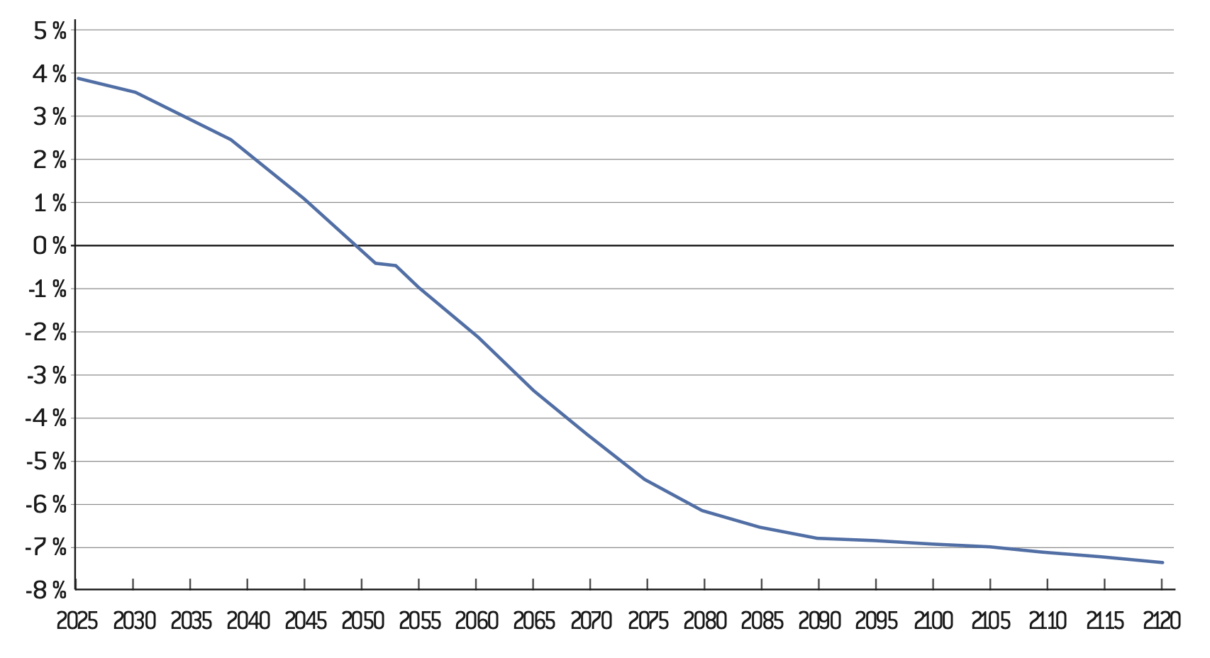

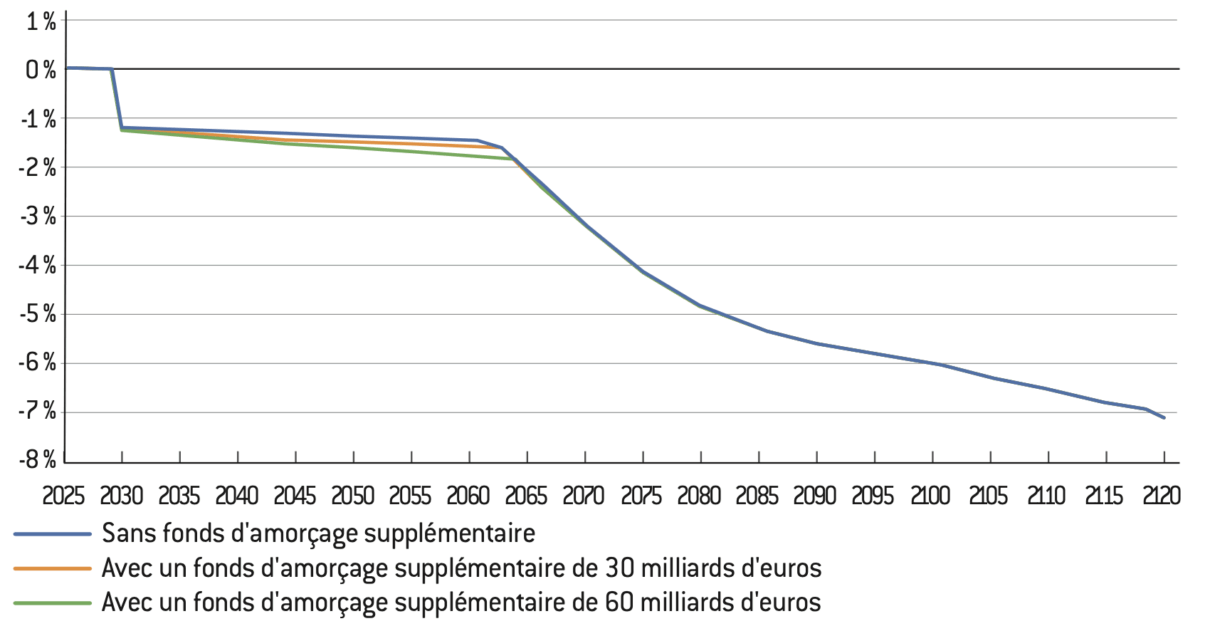

Sur cette base, dans ce scénario « par la face nord », il est nécessaire de mettre en place une cotisation sociale nouvelle, dédiée au financement du nouveau régime, dont le taux s’établit à 4% (sur la base d’une hypothèse retenue sur le taux de rendement financier des actifs accumulés par le régime de 4% par an en termes réels). Ce scénario nécessite donc une surtaxation du travail pendant de nombreuses années, initialement de 4%, compensée progressivement par une baisse globale du taux de cotisation (répartition + capitalisation) liée au meilleur rendement des actifs liés à la capitalisation.

Dans la modélisation de ce premier scénario, le taux de cotisation ne descend en dessous du taux actuel qu’à partir de 2050 et est inférieur de 4 points en 2070. Les baisses globales de taux de cotisations retraite (répartition + capitalisation) sont donc significatives en régime stationnaire, mais n’apparaissent qu’à un horizon de long terme (environ 25 ans), ce qui n’est pas surprenant s’agissant de régimes de retraite évoluant au rythme des cohortes démographiques.

Variation de taux de cotisation total (répartition et capitalisation) (en %)

Scénario « face nord »

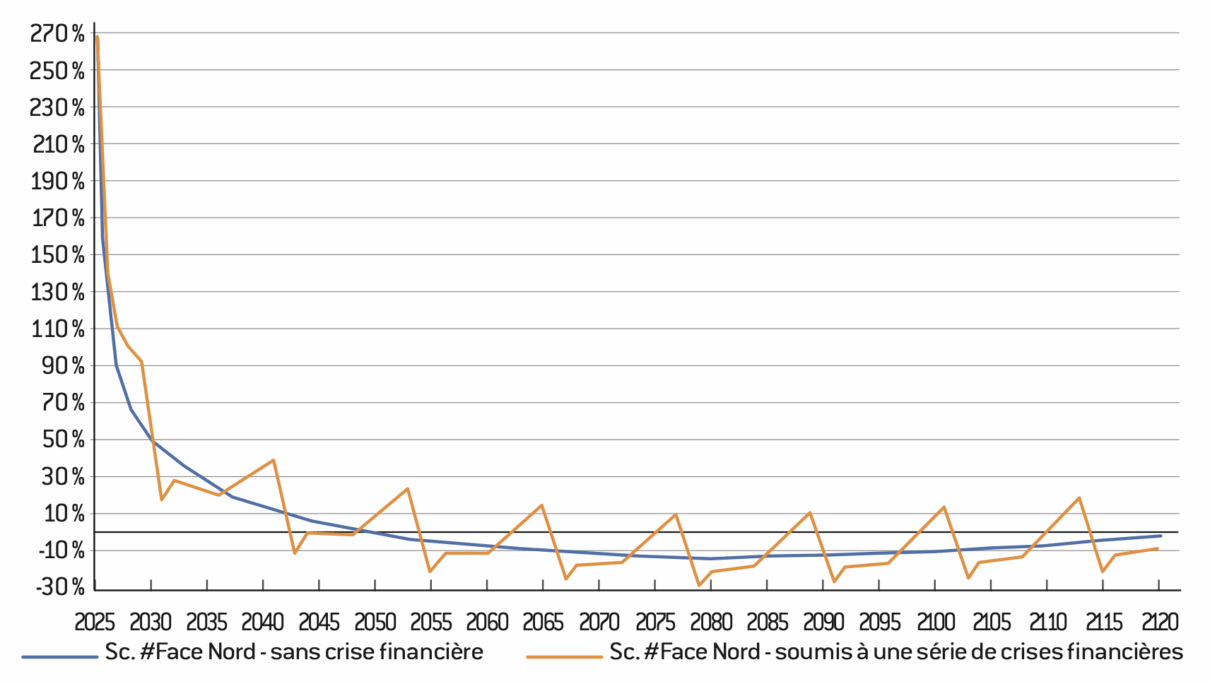

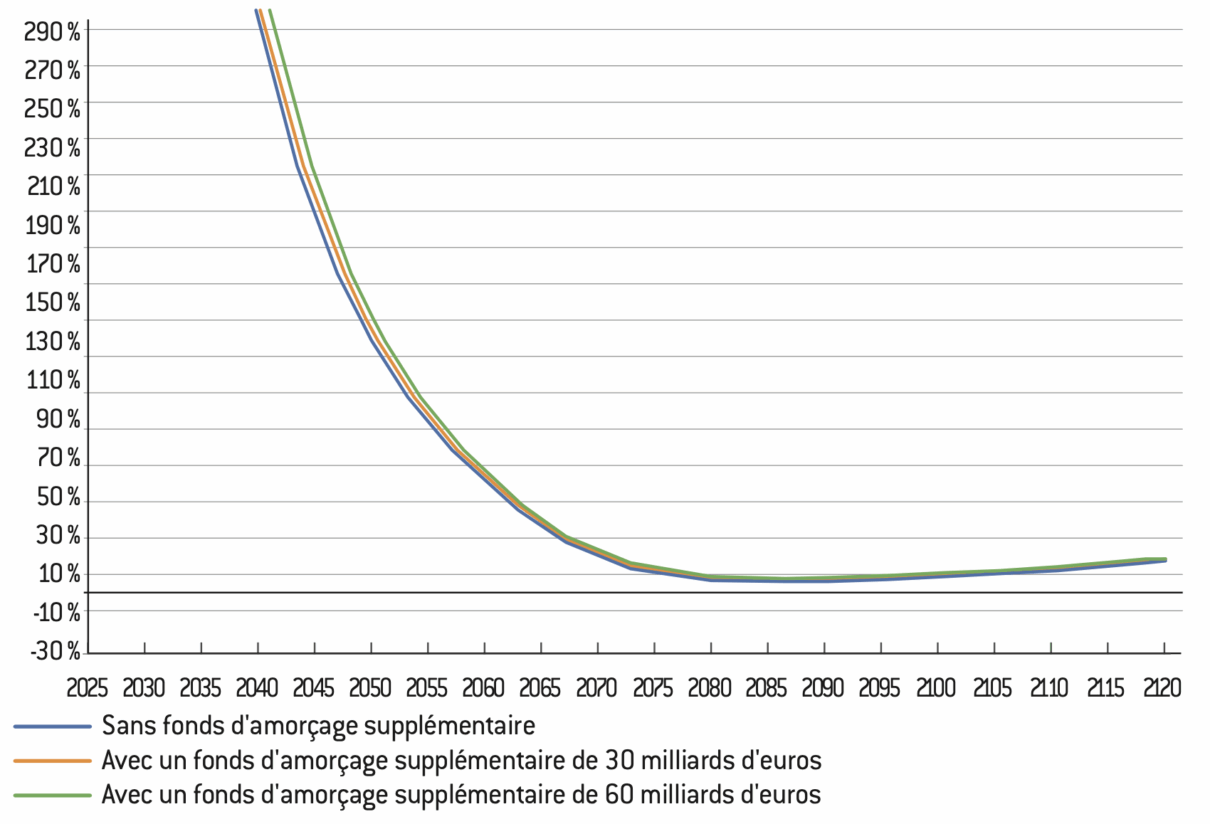

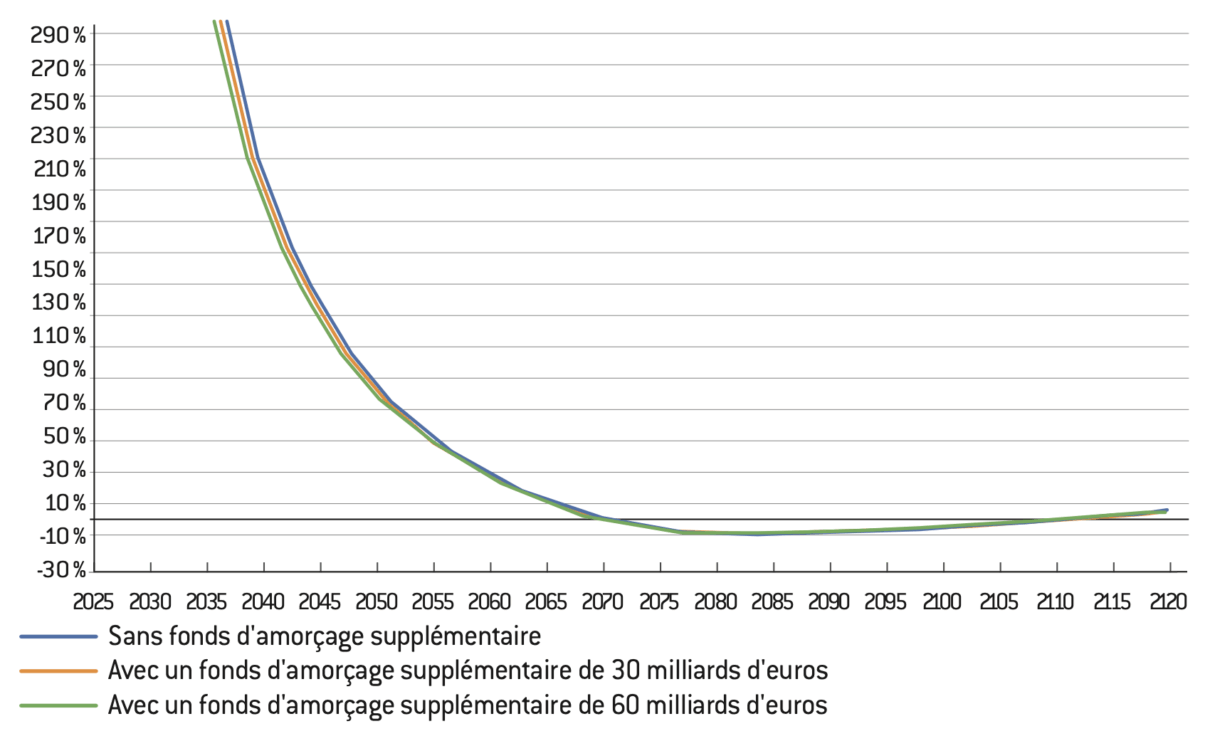

Nous avons par ailleurs soumis le régime à une série de scénarios de stress très significatifs : crises financières tous les 12 ans et d’une durée de 6 à 7 ans (au sens du retour aux valorisations des actifs financiers pré-crise), sans modifier l’hypothèse de rendement financier de long terme. Comme on le constate dans le graphique ci-dessous, les périodes de sous-couverture en dehors du corridor de 10%, qui interviennent à partir de 2025 pour assurer le taux de couverture peuvent, d’après nos calculs, être gérées en limitant temporairement les baisses de cotisation de retraite apportées par le surcroît de rendement de long terme de la capitalisation, tous régimes confondus.

Ratio de sur-couverture (% actifs)

Scénario « face nord »

On le voit, si ce scénario permet bien d’atteindre à long terme les objectifs économiques et sociaux de la capitalisation, il paraît difficile à mettre en place. Il conduit à un niveau de surtaxation du travail excessif et inopportun durant une période longue d’une vingtaine d’années. Il implique également que les premières générations soient perdantes (concrètement, les générations actuellement proches de la retraite, qui subiraient une hausse de cotisations sans accroissement de leur pension, et sans bénéficier par la suite de baisse de cotisations puisqu’elles seraient alors à la retraite au moment où ces baisses interviendraient).

Il est vrai que dans ce scénario, les retraités d’aujourd’hui ne contribuent pas au financement de la transition, la totalité de l’effort étant assumée par les actifs d’aujourd’hui au bénéfice des futures générations.

Trois scénarios plus réalistes de transition permettant la mise en place du régime

Voir à ce propos Kristoffer Lundberg, Retraites : leçons des réformes suédoises, Fondapol, avril 2020 [en ligne].

Voir par exemple le Rapport d’information de l’Assemblée nationale de novembre 2024 sur l’évaluation de la politique immobilière de l’État [en ligne].

Une modalité technique pourrait être de gager la création de cette cotisation par la diminution de deux jours de congés ou de deux jours fériés (ce qui correspond à ce pourcentage de 0,6 %), sur le modèle de ce qui a été réalisé avec la « journée de solidarité » depuis 2004. Cette solution aurait le mérite de bien faire le lien entre du travail supplémentaire (donc de la création de richesse nouvelle) et l’accumulation de droits individuels au nouveau régime de retraite. Comparé au projet de suppression de jours fériés proposé par l’ancien Premier ministre François Bayrou, cette solution aurait l’intérêt de ne pas taxer le surcroît de travail à 100 % pour les besoins de l’État mais plutôt d’en « flécher » le produit vers un régime par capitalisation, ouvrant des droits à retraite bien réels pour chaque salarié en contrepartie.

En toute logique, ces mesures étant très majoritairement financées non pas par la CNAV mais par des transferts indirects d’autres impôts (via le FSV) ou des subventions d’autres caisses de sécurité sociale ou de l’Unédic, ce sont ces organismes qui devraient bénéficier de l’économie. Toutefois, il est fait l’hypothèse que la totalité de ces économies sont « recyclées » sous forme de baisses du taux de cotisation par répartition.

Des scénarios alternatifs crédibles sont toutefois possibles pour gérer la transition sans peser excessivement sur le travail et bénéficier des avantages économiques d’une introduction partielle de la capitalisation. Plusieurs mesures d’atténuation peuvent ainsi se combiner pour éviter une hausse des cotisations retraite. Elles impliquent toutefois des efforts touchant plus particulièrement telle ou telle catégorie sociale.

Mesures d’atténuation possibles :

– Limiter la pression sur les taux de cotisations des salariés sans remettre en cause l’équilibre du pilier par répartition via une désindexation partielle et temporaire de certaines pensions actuelles ;

Les montants des pensions versées par répartition, donc les taux de cotisation nécessaires à leur financement, sont voués à diminuer au fur et à mesure de la montée en puissance du pilier par capitalisation. Malgré cela, à court comme à moyen termes, la charge financière qui pèse sur les actuels actifs pour assurer le financement des pensions en cours demeurera élevée. Toutefois, il est possible d’accélérer la montée en charge du nouveau régime et donc d’atténuer la pression sur le niveau des cotisations des salariés en recourant à une moindre revalorisation des pensions via une désindexation partielle et temporaire (dans la limite de 1% par an) pour accompagner le lancement du nouveau régime. Cette mesure reviendrait à faire contribuer l’ensemble des générations actuelles – c’est‑à‑dire les actifs tout comme les retraités d’aujourd’hui – à l’amorçage du pilier par capitalisation pour les futures générations. Bien entendu, il serait possible de faire porter prioritairement cette moindre revalorisation sur certaines catégories de pensions, en particulier les plus élevées, ou de ne l’appliquer qu’à partir d’un certain seuil, dès lors que l’objectif de ralentissement transitoire du rythme de croissance de la dépense du régime par répartition est globalement atteint.

Cette contribution aurait des fondements économiques et sociaux solides : outre le niveau de remplacement historiquement élevé dont bénéficient les retraités actuels par rapport aux générations passées et futures, cette contribution peut également être justifiée, plus généralement, par une participation équilibrée de toutes les générations, actives ou en retraite, à l’effort de redressement financier global de notre pays.

Il est bien évident que cette contribution serait très sensible politiquement. Pour autant, le lien explicite entre moindre revalorisation temporaire des pensions et création d’un pilier capitalisation venant abonder immédiatement des comptes individuels des actifs aurait un sens en termes d’équité intergénérationnelle pouvant être mis en valeur, à l’exemple de la réforme suédoise22. Par ailleurs, plus fondamentalement, une montée en charge suffisamment rapide d’un pilier par capitalisation est un facteur essentiel pour contribuer à assurer la pérennité globale de notre système des retraites, et donc pour garantir dans la durée, y compris pour les retraités actuels, le service des pensions en cours. À de nombreux égards, l’effort collectif et équitablement réparti pour la mise en place d’un pilier par capitalisation est dans l’intérêt de moyen terme de toutes les générations qui composent la population.

– Réajuster certaines dépenses de solidarité afin de limiter l’augmentation de la masse totale des pensions à verser (donc également la masse totale à verser dans le cadre du pilier par capitalisation) ;

La note précitée Optimiser les dépenses, introduire une part de capitalisation envisageait déjà de telles économies sur la dépense, justifiées par les inéquités auxquelles conduisent certains de ces dispositifs. Elle évoquait en effet des possibilités d’économies substantielles, progressivement mises en place, pour un montant d’environ 10% des dépenses de retraite à l’horizon de 40 ans. Compte tenu de la grande sensibilité politique de ces sujets et de l’introduction, par ailleurs, de mesures nécessaires pour assurer l’équilibre du régime par répartition (cf. ci-dessus), il pourrait par exemple être envisagé de mettre en œuvre la moitié seulement de ces économies, soit une moindre augmentation de 5% du montant total des retraites versées à l’horizon 2070 par rapport à la trajectoire prévue aujourd’hui en l’absence de réforme.

– Doter le fonds d’un capital d’amorçage au-delà de la mobilisation des réserves de l’Agirc-Arrco et du fonds de réserve des retraites (FRR) déjà prévu dans le scénario « face nord », donc surcapitaliser le régime pendant un certain nombre d’années ;

Il va de soi que si le régime disposait dès le lancement des opérations d’un fonds d’une ampleur suffisante pour faire face aux engagements financiers couvrant les versements futurs des pensions du pilier par capitalisation, la période de transition ne poserait pas de difficulté : il serait en effet possible de nous dispenser pendant de nombreuses années de créer une cotisation dédiée à la montée en charge du nouveau régime.

Dans un mode dégradé, s’il était possible de constituer un fonds d’amorçage d’un volume substantiel, alors même que les pensions devant être versées pendant les premières années resteraient d’un montant très faible, c’est‑à‑dire en surcapitalisant le régime initialement, nous pourrions fixer des taux de cotisation à la capitalisation inférieurs au taux de cotisation nécessaire à long terme pour équilibrer le système. La question de la « double cotisation » devant être payée durant la période transitoire serait atténuée d’autant plus.

Plusieurs schémas sont possibles pour apporter une dotation complémentaire au fonds d’amorçage.

Il pourrait être envisagé d’affecter au régime par capitalisation, dès sa création, des participations de l’Agence des participations de l’État (APE) et de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les participations concernées seraient choisies parmi celles admises aux négociations sur un marché règlementé et ne relevant pas d’un monopole public, et le montant global du transfert dépendrait du calibrage du fonds d’amorçage. Ces participations continueraient, comme actuellement, à être gérées par l’APE et la CDC mais viendraient en couverture des engagements financiers du régime par capitalisation. Les dividendes seraient versés au régime par capitalisation.

En complément, pourrait être mobilisée une partie du patrimoine foncier et immobilier de l’État, estimé aujourd’hui à environ 75 milliards d’euros23. Techniquement, une foncière contenant une partie des actifs immobiliers détenus par l’État pourrait être créée puis cédée en tout ou partie au secteur privé, le produit de cette cession étant apporté au fonds d’amorçage.

– Introduire de nouvelles ressources financières pérennes ;

Plusieurs ressources d’amorçage peuvent être envisagées. Deux pistes sont ici explorées :

– celle qui consisterait en une dotation de l’État gagée par une économie sur le budget de l’État ou une nouvelle ressource fiscale. À titre d’illustration, il pourrait être envisagé une dotation pérenne de l’État au fonds de capitalisation à hauteur de 4 milliards d’euros par an (valeur 2025) gagée par une suppression de l’abattement de 10% sur les pensions à l’impôt sur le revenu ;

– celle qui consisterait en la création d’une cotisation sociale nouvelle temporaire, calibrée par exemple à 0,6%, et assise sur la masse salariale24.

Sur la base de tout ou partie de ces mesures d’atténuation, et en reprenant les paramètres de montée en charge du pilier par capitalisation retenu dans le scénario « face nord », trois scénarios opérationnels de montée en charge du régime par capitalisation financièrement équilibrés ont été simulés.

Premier scénario : aucune augmentation des prélèvements sur le travail lors de la mise en place du régime, et une baisse progressive à compter de la cinquième année

– un fonds d’amorçage complémentaire par transfert d’actifs publics de 30 milliards ou 60 milliards d’euros (en plus du recyclage du FRR et des réserves de l’Agirc-Arrco) ;

– une moindre revalorisation des retraites en cours via une désindexation partielle de 1 % annuel au plus sur 10 ans, y compris sur la part de la pension versée en capitalisation ;

– une moindre augmentation de 5% des dépenses totales de pensions versées à l’horizon 2070, en raison de mesures d’économies sur les dispositifs de solidarité autorisant une baisse supplémentaire du taux de cotisation par répartition25;

– une dotation de l’État gagée par une suppression de l’abattement de 10% des pensions à l’impôt sur le revenu ;

– une stabilité pendant les quatre premières années du taux de cotisation global (capitalisation + répartition) du régime.

Le régime par capitalisation accorderait des points gratuits temporaires, et, d’un point de vue prudentiel, le fonds d’amorçage et les ressources additionnelles mentionnées ci-dessus seraient mobilisés.

Part des points gratuits dans la rente de nouveaux régimes (en %)

Scénario 1

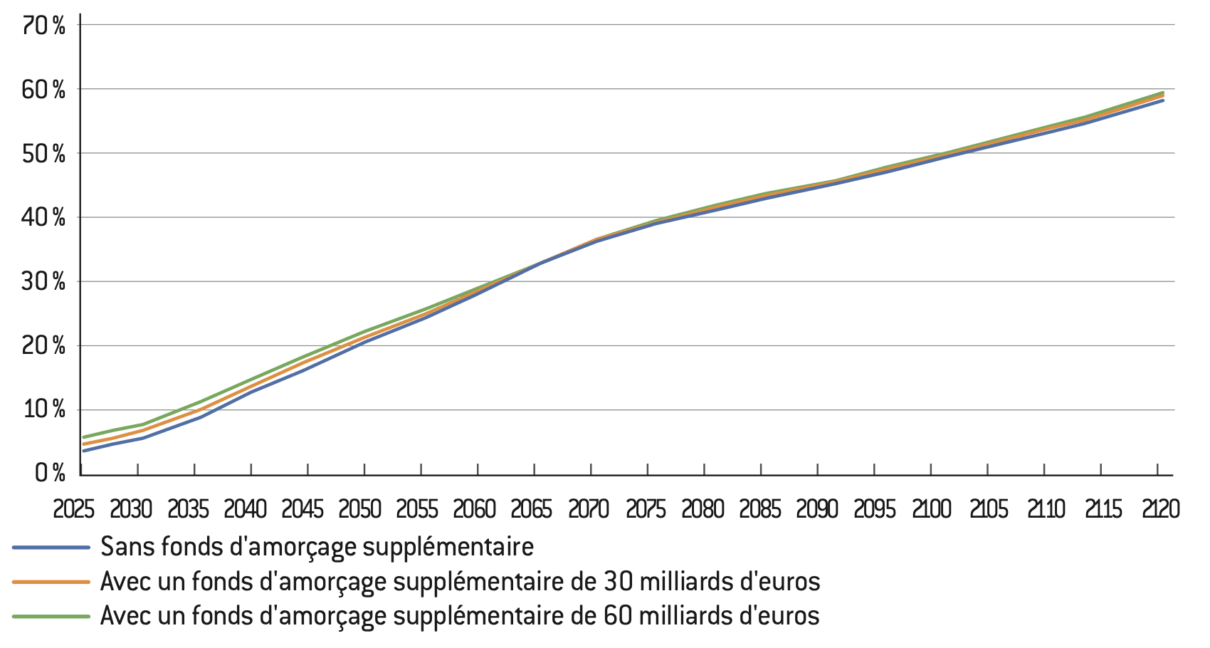

Portefeuille des placements (% PIB)

Scénario 1

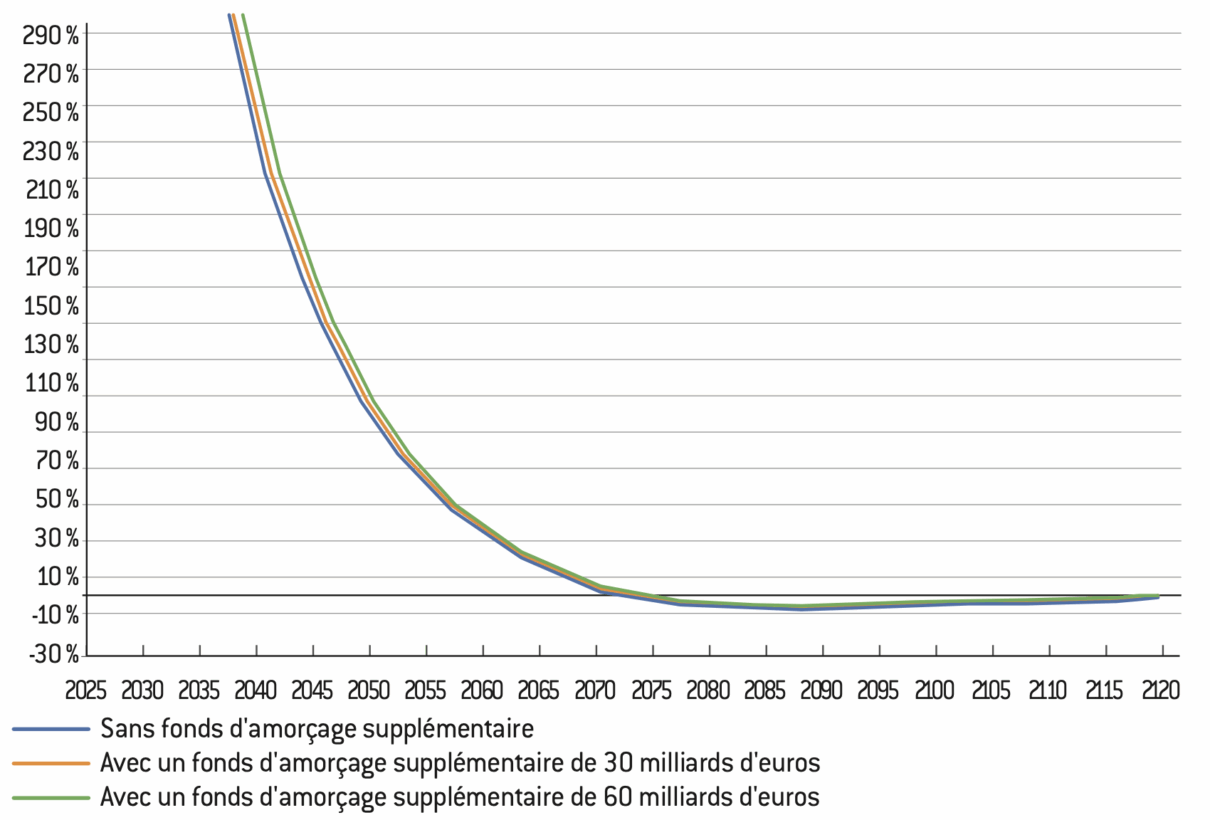

Ratio de sur-couverture (% actifs)

Scénario 1

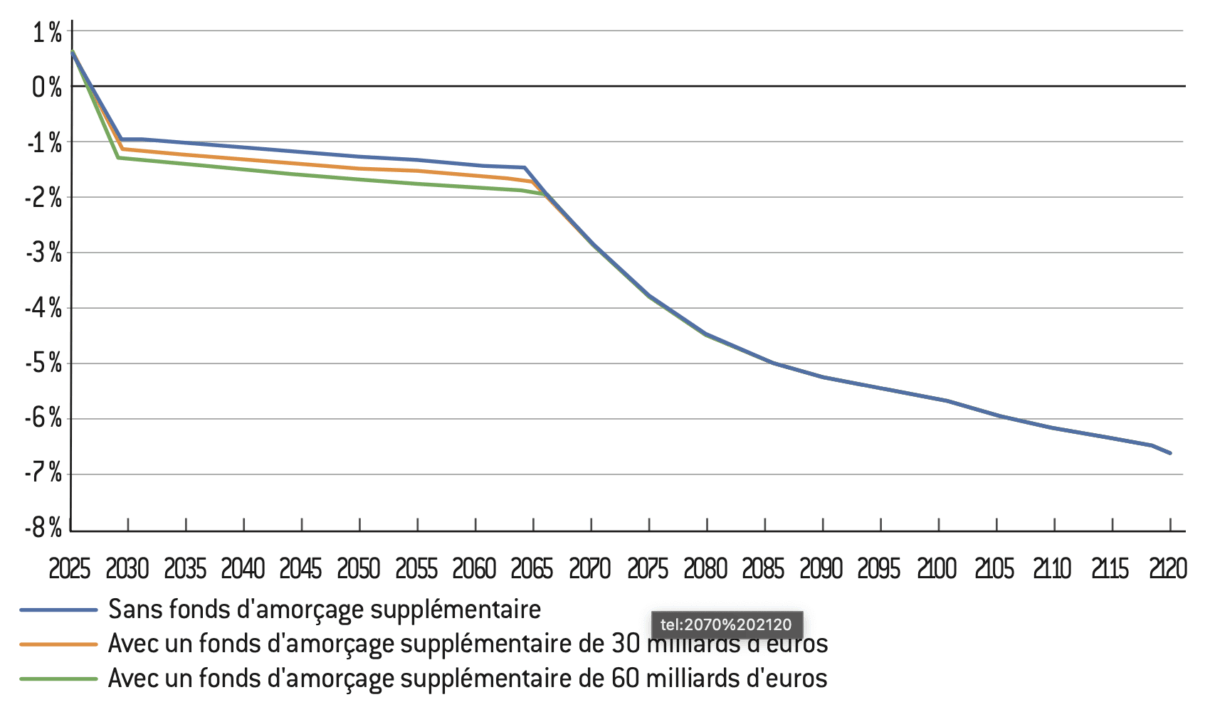

Sur cette base, il serait possible de baisser dès la cinquième année de 1% le taux global de cotisation du régime (capitalisation + répartition), soit un allégement des charges sur le travail salarié d’un peu plus de 7 milliards d’euros. La réforme proposée conduirait donc bien, avant cinq ans, à une baisse des charges pesant sur le travail en France.

Ensuite, ce taux de cotisation global (répartition + capitalisation) baisserait progressivement par rapport à la situation actuelle, avec une baisse en 2040 de 1,3 point par rapport à la situation actuelle.

Variation du taux de cotisation total (répartition et capitalisation) (en %)

Scénario 1

Deuxième scénario : mise en place d’une cotisation sociale nouvelle limitée lors du lancement et baisse progressive des prélèvements pesant sur le travail

– un fonds d’amorçage complémentaire par transferts d’actifs publics compris entre 30 et 60 milliards d’euros en plus du recyclage du FRR et des réserves de l’Agirc-Arrco ;

– une moindre revalorisation des pensions actuelles via une désindexation partielle à hauteur d’au plus 1% par an sur les 10 premières années ;

– des ressources supplémentaires gagées par la suppression de l’abattement de 10% à l’impôt sur le revenu ;

– à la différence du premier scénario, une cotisation sociale nouvelle de 0,6% du salaire brut lors du lancement, éventuellement gagée par une hausse du temps de travail, équivalente à deux jours par an.

Dans ce scénario, la nouvelle cotisation ne pénalise que très transitoirement les cotisants et permet d’envisager une rapide et surtout plus importante baisse de cotisation globale à moyen terme (1,5 point en 2040), avec une première étape de baisse entre 1% et 1,3% (soit entre 7 et 9 milliards d’euros) à l’horizon de 5 ans.

Variation du taux de cotisation total (répartition et capitalisation) (en %)

Scénario 2

Et ce, sans pour autant remettre en cause l’équilibre prudentiel du nouveau régime.

Ratio de sur-couverture (% actifs)

Scénario 2

Portefeuille des placements (% PIB)

Scénario 2

Troisième scénario : mise en place d’une cotisation sociale limitée et moindre désindexation des pensions de retraite

– un fonds d’amorçage complémentaire compris entre 30 et 60 milliards d’euros en plus du recyclage du FRR et des réserves de l’Agirc-Arrco ;

– comparé aux deux premiers scénarios, une désindexation limitée à 0,5% des pensions durant les 10 premières années ;

– des ressources supplémentaires gagées par la suppression de l’abattement de 10% à l’impôt sur le revenu et de l’accroissement du temps de travail ;

– l’introduction d’une nouvelle cotisation de 0,6% du salaire brut, éventuellement gagée par une hausse du temps de travail équivalente à deux jours.

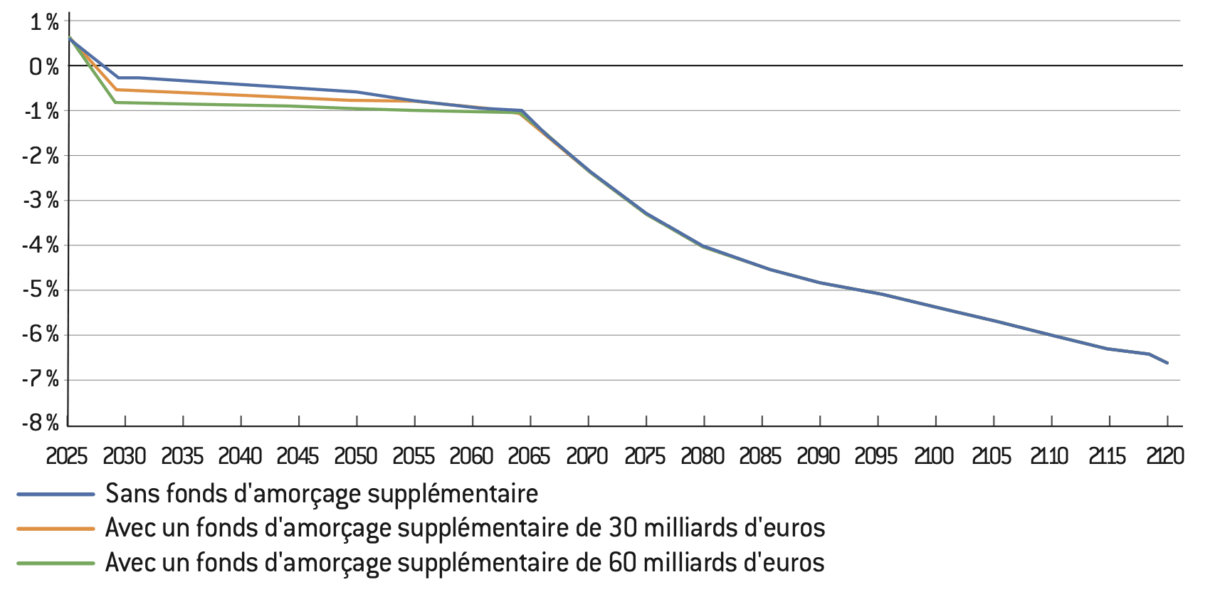

Ce scénario illustre la contribution de la désindexation partielle transitoire des pensions pour l’équilibre du nouveau régime par capitalisation et sa capacité à réduire à moyen terme le taux de cotisation global de retraite qui passe à -0,7 point en 2040.

Variation du taux de cotisation total (répartition et capitalisation) (en %)

Scénario 3

Et ce, sans pour autant remettre en cause l’équilibre prudentiel du nouveau régime.

Ratio de sur-couverture (% actifs)

Scénario 3

À nouveau, les équilibres prudentiels à long terme sont préservés.

L’un des défauts du système par répartition actuel est que, même dans l’hypothèse d’un recul substantiel de l’âge effectif de départ à la retraite, il ne permettra pas de servir des pensions aussi généreuses qu’aujourd’hui relativement aux salaires26, sauf à accroître de façon pérenne les cotisations sociales des actifs. Autrement dit, le système actuel sans capitalisation aboutit à une diminution tendancielle du taux de remplacement tel que mesuré par le ratio suivant : pension moyenne versée / salaire moyen.

En régime par répartition, le taux de rendement interne est égal au taux de croissance de la masse salariale (lui-même égal au taux de croissance de l’économie dans l’hypothèse raisonnable où la masse salariale représente une fraction constante du PIB), tandis qu’il est égal au taux de rendement du capital dans un régime par capitalisation27. De ce fait, en l’état actuel des prévisions économiques, la capitalisation permettrait à terme de servir un même niveau de pension avec des cotisations réduites. Le nouveau régime envisagé pourrait donc se fixer comme objectif complémentaire ou alternatif de limiter la baisse du taux de remplacement des pensions. Bien entendu, le taux de cotisation à la capitalisation nécessaire pour assurer l’équilibre du système serait supérieur aux scénarios précédents réalisés. Partant, la baisse du taux de cotisations autorisée serait sensiblement plus faible. Il s’agit là d’un choix politique par essence, que l’introduction d’une part de capitalisation permettrait de faire de façon financièrement soutenable.

En tout état de cause, il est possible d’affecter les gains d’efficience apportés par le pilier par capitalisation, selon des proportions à calibrer, entre la baisse des charges pesant sur le travail et le soutien au taux de remplacement. C’est par ailleurs cohérent avec la logique d’équité intergénérationnelle qui est l’une des raisons essentielles de la mise en place de la réforme proposée : apporter une solution pérenne permettant de maintenir un niveau suffisant de prestations pour les générations futures malgré la dégradation du ratio cotisants / bénéficiaires.

Calibrage du taux de rendement financier pour les actifs gérés par le fonds de capitalisation

Òscar Jordà, Katharina Knoll, Dmitry Kuvshinov, Moritz Schularick, Alan M Taylor, ‘The Rate of Return on Everything, 1870–2015’, The Quarterly Journal of Economics, volume 134, numéro 3, août 2019, p. 1225–1298 [en ligne]. Dans cet article, les auteurs calculent pour chaque pays et sur très longue période le rendement financier de différentes classes d’actifs (actifs liquides de type bons du Trésor, obligations, actions, immobilier), ainsi que l’actif financier moyen qui est conçu comme la somme pondérée de ces différentes classes.

Ibid.

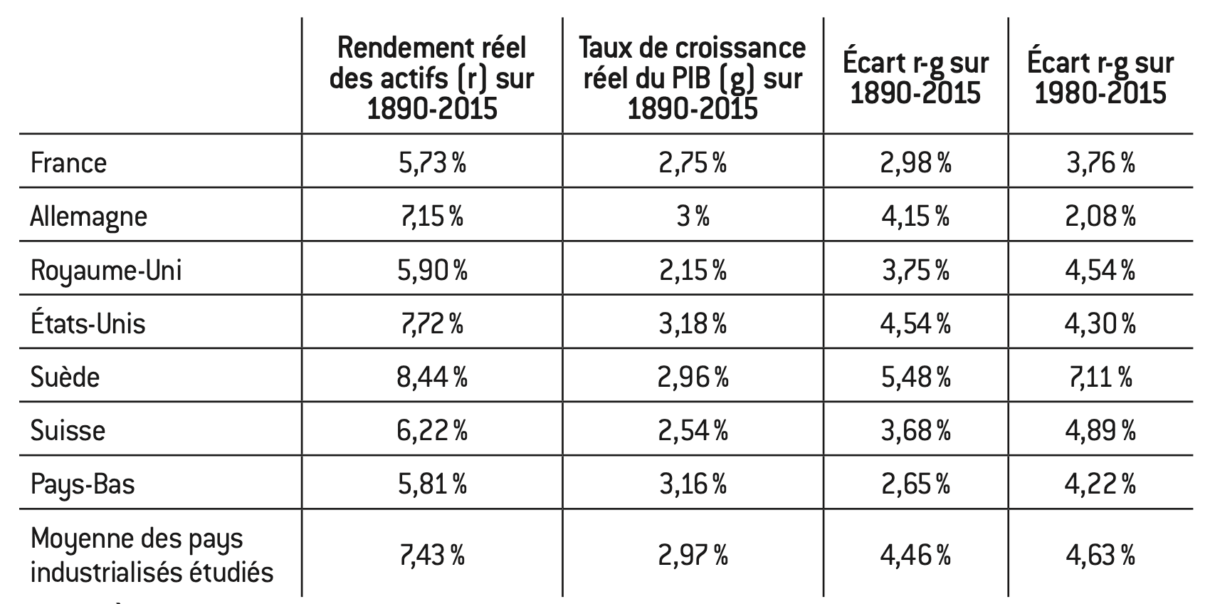

Comme indiqué ci-dessus, l’intérêt de l’introduction d’un régime par capitalisation obligatoire réside dans l’écart espéré entre le taux « r » de rendements des actifs détenus par le régime et le taux de croissance « g » de l’économie (« r-g »). Une littérature volumineuse28 confirme que, sur longue période, cet écart est significativement positif dans tous les pays industrialisés dès lors que « r » est bien le taux de rendement moyen des actifs dans une économie donnée et pas uniquement le rendement du taux sans risque (typiquement une obligation d’État). Cet écart s’explique par la prime de risque qui s’attache aux actifs financiers finançant l’économie de marché.

Au vu de ces éléments, et de l’hypothèse retenue par le COR d’une croissance réelle potentielle de 0,7% du PIB à long terme, on peut raisonnablement tabler sur un « r » de 4% réels, c’est-à-dire après prise en compte de l’inflation. Un article fait un point approfondi sur cette question29 : sur longue période, les pays occidentaux sont bien dans le cas de figure où r > g.

Rendements du capital et taux de croissance sur très longue période et deux sous‑périodes (1890-2015, en excluant les deux guerres mondiales, et 1980‑2015) pour une sélection de pays industrialisés

Source :

Òscar Jordà et al. [en ligne].

Au vu de ces observations, il paraît donc raisonnable de tabler sur un taux de rendement financier à long terme de l’ordre de 4% pour un pays comme la France (ce qui correspond à un écart r-g de l’ordre de 3%).

Cela suppose toutefois d’allouer plus de 50% des actifs du fonds en actions (cotées ou non cotées), à la différence du régime additionnel de la fonction publique (RAFP) dont les rendements sont moindres en raison de contraintes de gestion très strictes. Pour un régime de capitalisation ayant des engagements à très long terme, ce choix d’investir au moins 50% des actifs en actions nous paraît justifié.

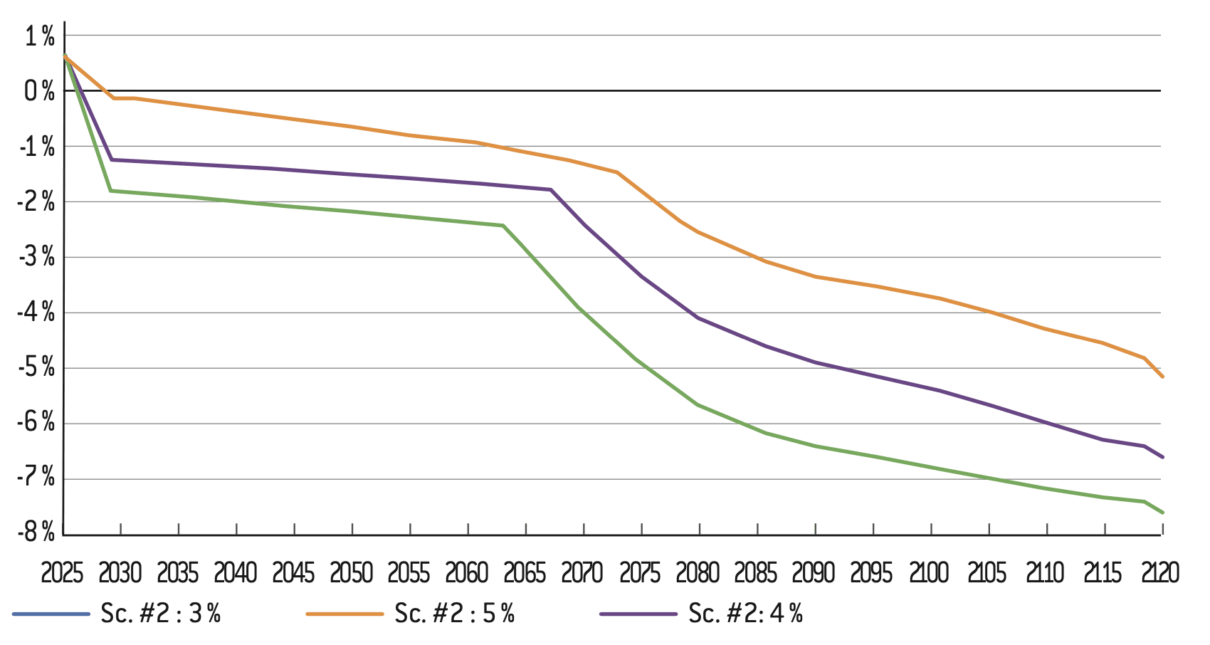

Nous sommes conscients que cette hypothèse de 4% de rendement réel suscitera des débats. Nous avons donc testé la portée du taux de rendement financier de long terme sur la dynamique de la phase transitoire : nous avons retenu deux valeurs autour du rendement central de 4%, 3% et 5%, et mesuré les effets de ces valeurs sur le gain de taux de cotisation au cours du temps. Ces différents niveaux de rendement de long terme génèrent des écarts sur le taux de cotisation de long terme et sur la réduction de taux de cotisation qui passe de 5 points à 7,5 points. Ils illustrent toute l’importance de la « valeur temps » d’un régime retraite en capitalisation presque totalement illiquide (du fait de son caractère obligatoire et de sa dimension nationale) et dont tant le volume que l’horizon de gestion des placements sont sans équivalent en France.

Variation du taux de cotisation total (répartition et capitalisation) (en %)

Scénario 2

En économie fermée, un ralentissement de la productivité telle que nous la connaissons et qui est projetée dans le futur dans tous nos scénarios conduit à long terme à une diminution du rendement du capital.

Il est intéressant de noter que même avec une hypothèse de rendement de 3%, la mise en place du régime par capitalisation est tout à fait possible, mais prend naturellement davantage de temps à engendrer une baisse sensible des cotisations.

On pourra objecter que les perspectives de croissance d’un pays en situation de vieillissement démographique comme la France pourraient être différentes de celles que nous avons connues sur la période étudiée dans cet article, et que les écarts r-g calculés par le passé pour une économie de ce type pourraient donc ne pas être pertinents pour l’avenir30. Ce serait négliger les possibilités d’investissement dans des pays en forte croissance et à rendements du capital élevés, car si le facteur « g » est bien lié aux performances économiques françaises, le facteur « r » doit être estimé sur une base internationale. Dit autrement, une formule par capitalisation réussie suppose un investissement géographiquement diversifié, qui permet aussi d’investir dans les pays à forts gains de productivité et à rendement du capital élevé. C’est naturellement faire un pari sur les perspectives de croissance mondiale et sur un minimum de stabilité internationale. Dans l’hypothèse d’un effondrement du système financier international, il est clair qu’un régime par capitalisation en serait affecté, comme cela a pu être le cas dans l’histoire européenne. Mais qui peut croire alors que notre régime par répartition actuel ne serait pas également fortement déstabilisé par une crise économique durable frappant de plein fouet une France déjà surendettée ?

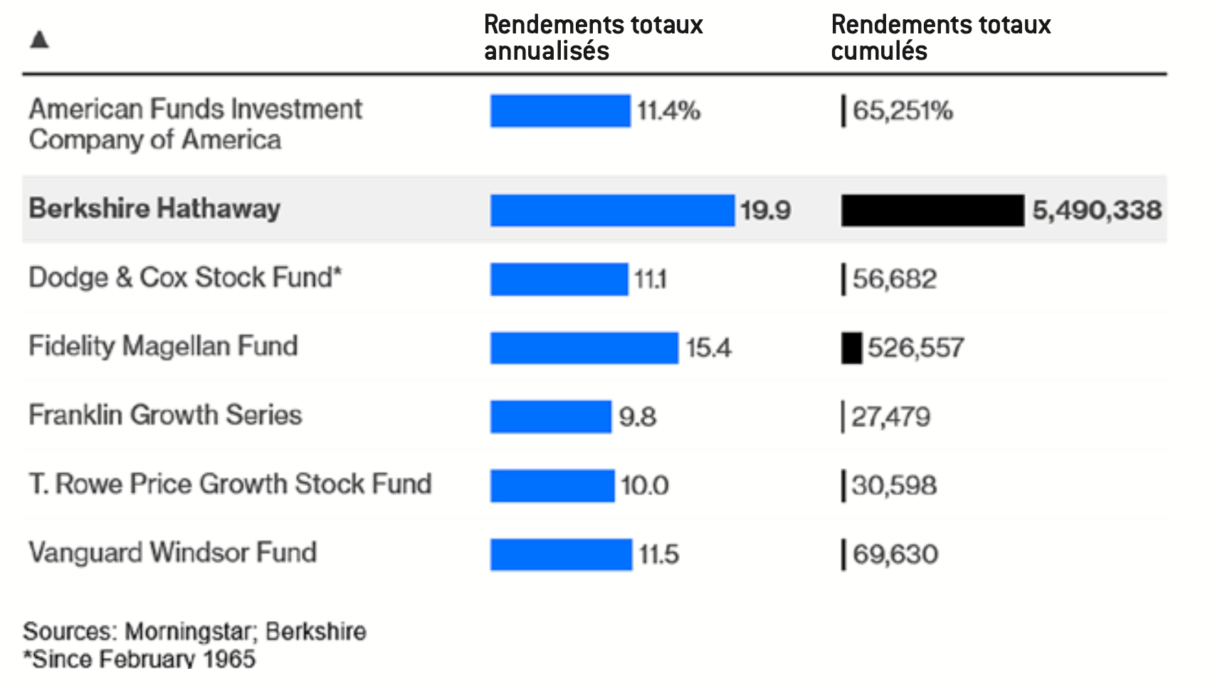

Le choix de rendement réel de 4% apparaît par ailleurs cohérent si l’on considère les rendements sur 60 ans de quelques grands fonds d’investissement d’une taille comparable à celle du nouveau régime (rendements réels nets d’inflation). À cet égard, il faut rappeler que la taille exceptionnelle du fonds de capitalisation proposé et son caractère obligatoire (qui lui assure un flux de recettes certain, ce qui n’est évidemment pas le cas des fonds de pension usuels) lui permettent d’être investi dans des actifs de très long terme peu liquides. Pour cette raison, et en supposant que sa gouvernance respecte les principes posés dans la 4e partie de cette note, il est susceptible de dégager des rendements au moins comparables à ceux qu’atteignent habituellement les fonds de pension.

Rendements sur 60 ans de quelques grands fonds d’investissement

Comparables dans le sens où il s’agit dans les deux cas de fonds publics alimentés par une cotisation obligatoire assise sur les salaires.

California Public Employees’ Retirement System.

CalPERS, Annual comprehensive report 2023-2024 [en ligne]. Le rendement nominal a été de 7,7 % sur cette période, auquel il faut soustraire une inflation moyenne de 2,5%.

À titre d’illustration, l’allocation des quelque 520 milliards de dollars d’actifs sous gestion de CalPERS au 30 juin 2024 était la suivante : actions cotées : 45%, actions non cotées : 13%, obligations (souveraines ou d’entreprise) : 27%, actifs réels (immobilier, infrastructures etc.) : 15%.

Enfin, cette hypothèse de 4% paraît raisonnable au regard de deux expériences comparables31:

– la réforme suédoise qui a consisté, comme la proposition formulée ici, à intégrer un régime par capitalisation à l’intérieur du premier pilier de retraite (la partie répartition diminuant également et se recentrant en grande partie sur des prestations non contributives) à partir de l’an 2000. Dans cet exemple, le fonds suédois AP 7, qui est le fonds public de capitalisation de référence, a réalisé un rendement annuel moyen de 7,8% entre sa création en 2000 et 202332, soit 5,8% en termes réels (après prise en compte de l’inflation) ;

– l’expérience des retraites des fonctionnaires californiens (fonds gouvernemental CalPERS33) : ce fonds, gérant les cotisations de 2,2 millions de fonctionnaires, a réalisé un rendement financier réel (après inflation) de 5,2% de 1995 à 202434.

Il va de soi que ces performances de long terme supposent une forte proportion d’investissements en actions (typiquement plus de la moitié) sur le long terme35.

Organisation et gouvernance du régime par capitalisation

En cohérence avec la règlementation communautaire actuelle, nous ne proposons donc pas de transfert de la provision constituée à un autre régime en cas de départ durant la période de constitution des droits, même si d’un point de vue patrimonial ce sujet de la transférabilité des droits peut se poser sur le principe.

La question de la gouvernance et l’organisation du nouveau régime est cruciale pour au moins deux raisons :

– pour assurer la confiance des actifs et retraités dans la solidité du système et dans le fait qu’il fonctionne bien au bénéfice des assurés, qu’il ouvre des droits individuels et qu’il ne puisse pas être « mis à contribution » par un pilier par répartition ou par un État qui accumulerait des dettes de son côté ;

– pour s’assurer que le fonds est géré financièrement de la manière la plus efficiente possible.

Pour atteindre ces deux objectifs, nous formulons plusieurs préconisations :

– une gestion dans la durée du pilier de retraite par répartition lui permettant de ne pas générer de déficits. Il s’agit à la fois de ne pas recréer de la dette sur le pilier répartition et de s’assurer qu’en aucun cas le pilier par capitalisation ne serait appelé à contribuer financièrement au rééquilibrage du pilier par répartition ;

– accorder une place centrale aux partenaires sociaux dans le nouveau système : il est proposé que les partenaires sociaux, déjà gestionnaires du régime complémentaire par points Agirc-Arrco, soient seuls responsables de la gestion du nouveau pilier. Comme dans le régime complémentaire actuel, ceux-ci fixeraient la valeur du point (valeur d’achat et de service) et décideraient d’ajuster le cas échéant le taux de cotisation. En outre, ils sélectionneraient les différents gestionnaires du fonds, choisis parmi des professionnels agréés ayant une expérience suffisante ;

– en contrepartie du placement des réserves financières de l’Agirc-Arrco dans le nouveau fonds, l’État accorderait à l’Agirc-Arrco une garantie explicite en cas de difficultés financières imprévues ne pouvant être amorties par ses réserves, comme c’est déjà le cas de facto pour la CNAV ; bien entendu, l’Agirc-Arrco continuerait à devoir équilibrer ses engagements par ses propres ressources.

Comme nous l’avons vu dans les différents scénarios, le taux de rendement financier de long terme est un paramètre essentiel de la dynamique de la phase transitoire entre répartition et capitalisation et détermine pour une large part les efforts financiers à consentir pour introduire une part de capitalisation substantielle dans un régime de retraite national.

Ce caractère essentiel de la gestion des placements a lui aussi de fortes implications sur la gouvernance du régime, qui devient de ce fait un élément central du dispositif. Il est crucial que tant la forme juridique que l’organisation et la gouvernance du régime assurent que la gestion des actifs puisse se concentrer le plus efficacement possible sur un seul et unique objectif : maximiser le rendement des actifs à très long terme pour servir les pensions et alléger autant que possible la charge de cotisation pour les actifs cotisants et les entreprises.

Plusieurs mécanismes peuvent être mis en œuvre pour contribuer à atteindre cet objectif :

– inscrire dans la Constitution que le régime de retraite par capitalisation créé ne doit être géré que dans le seul intérêt des retraités et des salariés cotisants, afin d’éviter qu’une loi de finances de circonstance autorise l’État à prélever des ressources financières sur le fonds ;

– préserver autant que possible les ressources du régime et les droits à pension de toute altération : les salariés bénéficieraient d’un compte personnel librement accessible leur donnant la vision de leurs droits constitués, et les fonds gérés feraient l’objet d’une comptabilité d’affectation distincte du budget de l’État et des organismes de sécurité sociale ;

– écarter une forme juridique d’établissement public administratif ou assimilé et privilégier un statut de droit privé inspiré à la fois de l’Agirc-Arrco et des régimes de retraite supplémentaire, avec un cadre prudentiel sui generis :

– les statuts et l’organisation ne seraient pas fixés par la loi mais librement négociés entre les partenaires sociaux ;

– les organes dirigeants seraient désignés uniquement par le conseil d’administration de la structure gestionnaire du régime ;

– le cadre de la gestion des placements devrait être aussi peu contraint que possible : l’univers d’investissement ne serait pas limité à certaines catégories d’actifs, secteurs ou zones géographiques, la stratégie d’investissement serait confiée à des sociétés spécialisées avec des objectifs liés directement au taux de rendement financier de long terme. Il est notamment essentiel, comme indiqué précédemment, que le régime puisse investir librement en France mais également hors de France, pour tirer parti des opportunités de croissance où qu’elles se présentent et en faire bénéficier ses ayants droits ;

– les droits relevant du pilier par capitalisation respecteraient les règles prévues par le règlement communautaire n°883/2004 relatif à la coordination des systèmes de Sécurité sociale36. En cas de mobilité au sein de l’Union européenne, les cotisations au titre du régime par capitalisation seraient prises en compte dans la totalisation des périodes, mais le régime par capitalisation français continuerait à gérer la provision constituée, même si elle ne donne lieu à prestation que bien plus tard37;

– enfin, il est essentiel de concilier le cadre exigeant du Code de la commande publique avec la réactivité de gestion nécessaire notamment en cas de crise financière. Il convient en particulier à cet égard d’éviter la lourde solution mise en place pour le Fonds de réserve des retraites, fondée sur une combinatoire complexe et insuffisamment agile de mandats de gestion spécialisés sur de multiples poches d’actifs. Il nous paraît préférable de privilégier des mandats génériques flexibles avec un seul et unique objectif : l’optimisation du taux de rendement de long terme.

Conclusion

De façon significative, l’article 7 de l’arrêté du 22 avril 2004 qui mettait en place le plan d’épargne retraite populaire (PERP) avait imposé que le taux technique à retenir pour le calcul des tarifs devait être nul : ceci conduisait en pratique à minorer le montant de la première pension servie lors de la liquidation des droits, avec pour objectif de majorer la revalorisation annuelle des rentes en cours de service. Que cette contrainte règlementaire fût justifiée ou non, elle illustrait qu’un régime par capitalisation permet des arbitrages entre niveau de cotisation, taux de remplacement et taux de revalorisation. L’évolution fine dans le temps du calibrage de la quote-part entre répartition et capitalisation dans le système de retraite créera également de son côté un outil de politique publique pour agir progressivement sur les enjeux d’équité intergénérationnelle patrimoniale ; et enfin, répétons-le, la capacité à maintenir, à piloter et à calibrer des dispositifs de solidarité non contributifs n’est aucunement remise en cause dans le nouveau schéma de système de retraite modulaire proposé par cette note.

Cette note montre que les difficultés techniques liées à la période de transition d’un système par répartition pure vers un système mixte répartition – capitalisation sont tout à fait surmontables en France, sous des hypothèses raisonnables. Une telle réforme permettrait à la fois d’améliorer la situation de la plupart des salariés du secteur privé actuels et des générations futures par rapport au système de retraite actuel. Investi très majoritairement dans des actifs à long terme, il autoriserait une première diminution du taux de cotisation retraites à l’horizon de 5 ans et de 2 à 3 points à un horizon de 10 ans. Cette diminution, variable selon les scénarios, pourrait dépasser 6 points à long terme : c’est considérable, et cela justifie en soi de mettre en place ce projet structurel de long terme, qui constitue aussi une réforme de compétitivité pour notre pays.

Bien entendu, il sera possible d’arbitrer entre des baisses de cotisation moins élevées et une limitation de la baisse du taux de remplacement des pensions, inéluctable dans le système actuel. Progressivement et à long terme, grâce au rendement accru qu’offre un régime par capitalisation, cela créera également des marges de manœuvre pour, le cas échéant, améliorer le rythme de revalorisation des pensions servies. Ce n’est pas le moindre des avantages d’un tel système que de redonner au pays des capacités d’arbitrage entre différentes options économiques et sociales : taux de prélèvement sur les actifs, taux de remplacement lors du départ en retraite, rythme de revalorisation des pensions en cours de service, équité intergénérationnelle38.

Concrètement, de nombreux scénarios, correspondant à différentes préférences socio-économiques sont envisageables. En tout état de cause, gérer la transition sera grandement facilité si trois conditions sont réunies :

– une contribution de toutes les générations, actives ou non, et donc également de façon limitée des retraités actuels ou d’une partie d’entre eux pour aider au lancement du nouveau régime. Cet effort nous paraît nécessaire, sauf à accepter des hausses de cotisations importantes pesant sur les seuls salariés et leurs entreprises durant une longue période, ce qui serait contre-productif pour la croissance potentielle de long terme ;

– un effort d’équilibrage régulier du pilier par répartition dans la mesure où, bien entendu, le pilier par capitalisation ne saurait en aucun cas subventionner la répartition. Cet effort devra être réalisé même si l’on ne mettait pas en place un pilier par capitalisation. Et l’introduction d’une dose de capitalisation permettrait justement de limiter la pression de long terme globale sur le taux de cotisation de retraite des actifs ;

– un montage juridique et une organisation du système permettant une gestion optimisée, clairement confiée aux partenaires sociaux. Cette architecture suppose, il faut bien l’admettre, un niveau de confiance entre l’État et les partenaires sociaux supérieur à celui qui prévaut aujourd’hui. Mais cette réforme peut justement contribuer à la fois à redonner dans la durée une place centrale aux partenaires sociaux dans le pilotage de la Sécurité sociale et à rééquilibrer leurs relations avec l’État.

La présente note fait le choix de l’introduction d’un régime par capitalisation obligatoire, ou plus précisément de la transition progressive vers un régime mixte répartition – capitalisation. Cette réforme structurelle ne concerne que le fonctionnement de nos régimes obligatoires (le premier pilier), mais il va de soi qu’elle peut et surtout qu’elle doit se combiner avec la poursuite du développement des outils facultatifs de retraite supplémentaire du pilier 3 comme le plan d’épargne retraite (PER). La forte croissance du plan d’épargne retraite, à la suite de la loi Pacte de 2019, est à cet égard très positive. Les piliers obligatoires et facultatifs sont par nature complémentaires, et il est probable que l’ajout d’une composante par capitalisation à nos régimes obligatoires ait un effet favorable à long terme sur l’appétence des Français en matière d’épargne retraite. Cet essor de l’épargne longue contribuerait en retour à stimuler notre économie et à nous projeter collectivement dans l’avenir.

Aucun commentaire.